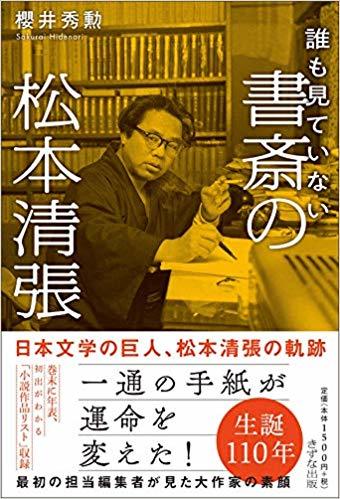

(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)

作家の中の、もう一人の人格

同じように「山口組」に関わる記事でも、似たようなことがあった。

美空ひばりと小林旭の離婚記事だったが、「女性自身」の中心連載「シリーズ人間」に掲載されたものだった。題して「美空ひばり・その離婚使者の記録」。

このとき山口組三代目・田岡一雄組長の代理の方から電話をもらい、「神戸に来て話を聞かせてほしい」と丁重に招かれたのだった。

記事を書いたのが当時の山口組若頭、宇田輝夫氏だったからだ。

丁重に招かれたからといって、百万部の大週刊誌編集長が、山口組本部に行っていいものか、役員会議となった。下手をすれば、帰ってこられないかもしれない。

ところがこの記事を読んだ清張さんは「菊池寛賞」に推薦したい、といってきたのだ。菊池寛賞とは、文芸、映画などのさまざまな分野で業績をあげた個人や団体を表彰するもので、清張さんは山口組の組長に記事を書かせたこと自体「画期的だ」と私をほめたのだった。

清張さんは「ともかく面白い!」と、私を激賞したのだが、もう一つの思惑は、菊池寛賞の候補作品にすることで、私の身の危険を排除してくれようとしたのだ。

しかし、山口組を統括する田岡一雄という人物は、驚くほどの人物だった。

私の代理として山口組本部の門をくぐった副編集長を、丁重に遇しただけでなく「これからもよろしく」と、不問に付したのだ。

どうもその理由は「この雑誌の編集長は度胸がある」というものらしかった。この離婚に関しては、表向きの理由の裏に、田岡組長の計らいがあるのだが、それを否定した内容になっていたのだ。

この話にはつづきがある。それから数年後に会社側は「光文社闘争」という事件で、労働組合と対立し、役員全員が光文社を辞めざるを得なくなる。最年少で役員になったばかりの私も例外ではなかった。ところが、その直前に、田岡一雄組長の意を伝える手紙を自宅で受け取ったのだ。

くわしい中身は書けないが、一言でいえば「会社を辞めたら京都に住んで、若い者に雑誌を読む習慣をつけてくれまいか」という、驚くべきものだった。

そしてそこには、くわしい条件が書かれてあり「自分の代理として、白神英雄組長を上京させる。信頼して私の願いを聞いてほしい」となっていた。

この話は、さすがに清張さんにも全部話すことができず、私は、作家で作詞家の川内康範に相談している。

川内康範といえば、二〇〇六年(平成十八年)に起きた森進一との「おふくろさん騒動」でもわかるように、名作詞家であると同時に希代の硬骨漢だ。私の後見役となり、やくざのからむ芸能界でのトラブルを処理してくれた大事な作家だった。

ちなみに「おふくろさん騒動」とは、歌手の森進一が持ち歌である「おふくろさん」を紅白歌合戦で歌った際、作詞家の川内康範に許可なく、オリジナルの台詞を入れたことで、川内は著作権侵害を訴え、森進一は「この歌を封印する」と宣言した。

ここでは、これ以上の説明は控えるが、川内康範は多くの友人の兄貴的な存在として、陰になり日なたになって力になるような人であった。森進一にとっても、そういう存在であったはずで、この騒動が解決しないまま、川内さんが亡くなったことは、残念でならない。

それはともかく。松本清張先生だけでなく、作家の中には、書斎の中に、もう一人、別の人格をもっている男もいるのだ。

私が自分以外には誰も見ていない書斎の中の作家として名前をあげるならば、松本清張以外には、川内康範、三島由紀夫、五味康祐の三人がいる。

もちろん書斎の中を見ている編集者は何人もいたろうが、私には作家とは異なる素顔と側面を見せていたのだ。この三人の作家についても、書く時期が来たら、語ってみたいと思っている。

三人の作家の、それぞれの「五十万円」

これは昭和三十一年(一九五六年)頃のことだったと思う。

私は二十五歳だったが、すでに松本清張と、剣豪ブームを起こしていた五味康祐、それに直木賞作家の檀一雄や、『麻雀放浪記』(角川文庫)の作者で、自身もマージャンの天才だった阿佐田哲也など、当時の流行作家を担当していた。阿佐田は編集者出身で、別の社ではあったが、出版界に飛び込んだ年が私と同期だったこともあって親しかった。

大衆小説誌には小説以外にマンガの連載もあり、「面白倶楽部」には、私が企画した、やなせたかしのマンガも載っていた。

やなせは、のちに「アンパンマン」で有名になったが、当時はマンガ家になったばかりで、年齢は違うものの新人同士、仲のいい間柄になっていた。

こんなとき、偶然にも三人の作家の金銭感覚を知ったのだった。

五味康祐は、阿佐田哲也のマージャンの先輩格で、二人とも天才的な打ち手だったが、あるとき私に、

「今日は負けに行くマージャンの会があるので、念のため一緒に来てくれ」

と、思いがけないことをいった。

よく訊けば、銀座のママがやくざの親分と一戦を交えなければならないので、自分が入って負けてやるのだという。

よくわからない勝負の世界だが、やくざに勝ったら、あとが恐ろしいのだろう。このとき五味さんは新聞社に立ち寄り、原稿料の前借りをして勝負に臨み、朝までにきれいに五十万円負けて支払った。

この頃の私の給料は、一万円プラスアルファくらいだったことを考えれば、いかに当時の売れっ子作家の収入が大きかったか、わかるのではあるまいか。

同じ頃、これも超流行作家だった檀一雄は、彼の全作品中の最高傑作『火宅の人』を書いていた。前にも書いた通り、この『火宅の人』の主人公は檀さん本人であり、ホテルで女優と同棲していたのだ。

あるときホテルに原稿を頂きにあがると、フロントで長期滞在費を支払って来てくれと、檀さんから渡されたのが五十万円だった。

さらに別の日、松本清張のお宅に伺ったとき、清張さんは、珍しく一人で応接間にいて電話中だったが、その電話はすぐ終わって、「今日は朝から五十万円儲けた」と株の話をしだしたのだった。

当時の五十万円は、いまの五百万から一千万円くらいに当たるのだろうが、三人の作家の生活観に、それぞれ特徴があるので、鮮明に記憶に残っている。

いまはこれほどの度胸のある作家はいない。小説が売れなくなってきたからだが、それに代わって、いまは新しい経営者層には、こういうお金の使い方をする人たちがいるのではあるまいか?

この話には後日談がある。

この話だけだと、清張さんという作家が、いかにも貪欲に思われてしまう。しかし実際はそうではなかった。

ある日、応接間に入ると、見慣れない絵が一枚が飾られていた。たった今、自分で壁に飾り、それを近くで鑑賞したり、少し遠くに離れて、じっと観ている、という感じだった。

「いい絵ですね。どなたの作品ですか?」

「Yさんの静物画だよ」

「実物を初めて観ましたが、さすがですね」

「うむ、息子がどうしても買ってもらえないか、というのだよ」

「息子というと、あの社の編集長ですか?」

「そうだよ。作品番号に載っていないので、価値は下がるのだけど、あのときの株の金があるので、引き取ってあげたのだよ」

どうも話をよく聞くと、有名な洋画家の息子で、大出版社の編集長をしているY氏が金に窮して、家からもち出した父親の作品を買ってくれないかと、頼みにきたのだという。

大出版社の編集長で、どうしてお金に窮するのかと思う人もいるかもしれないが、編集長だからこそ、会社には請求できない支払いもあったのだろう。

「小品だし、まだ市場に出ていないので、それほどの価値はないが、彼を助けてやらないと」

このとき私は、清張さんの優しさに胸を打たれたのだった。夫人も知る貯金であれば、そう簡単に動かせるものではない。

その点、株の利益は自分の一存で、どうにでもなる。それを、こういうときに使う清張さんに感動したのだった。