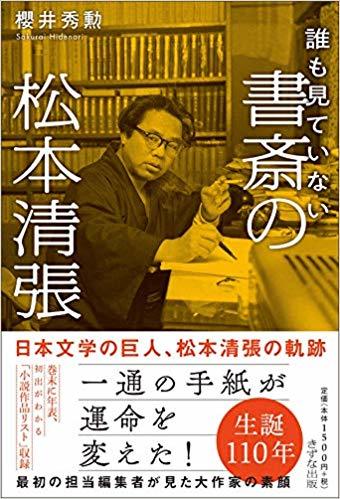

(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)

清張さんの生い立ちと暮らし向き

清張さんは本当に貧乏のどん底から這い上がった人だった。ふつうだったら、作品が売れていくに従い、過去を消していく。みっともない過去の生活を隠していくのだ。

最近の作家にはこのタイプが多い。というのも、古い時代と違って、テレビや雑誌、ネットで拡散されるだけに、過去をしゃべると、増幅されていく危険が多いからだ。それにいまの時代は、作家といっても芸術家ではなく、文章屋くらいに思う若者が多いのだ。誰でも勝手に作家と名乗る時代になってしまった。

その点、清張さんが売れていった時代は、みんなが貧乏だったし、売れるものなら着物でも骨董品でも、何でも売っていった時代だった。

清張さんは現在の朝日新聞西部本社広告部に勤めながら、箒を売って歩いていたのだ。当時の清張さんは雇員(嘱託)だった。正社員でなかったので、できた面もある。

私は清張さんが書斎で、竹箒や座敷箒を担いで売りに行く姿を思い出すように、ひょこひょこ歩いてみせる姿を何度も見ている。

恐らくそんな姿を見たのは、私ひとりだろう。小倉では恥ずかしいので、別の県の都市に売りに行ったというが「四本までは担つげるんだ」と、笑いながら担ぐ真似をしてみせた。本数は違っていたかもしれないが。

よく聞くと、個人客に売りに行ったのではなく、他県の仲買人に見本としてもっていったという。

もともと清張さんは小倉の生まれではないという説もある。広島で生まれたのが、父親のだらしなさから、村役場に出生届を提出していなかったというのだ。これについては、初期の頃、私に話している。のちに『半生の記』に書いているが、清張さんの場合は、それが本当の自分の半生だった、とはいえない。

作家というものは、どこかにフィクションを交えているからだ。

たとえば『半生の記』を読んでも、正式に松本家生地がどこなのか書かれていない。ただ辿っていくと、父の生地は鳥取県日南町であることがわかってくる。これについては足羽隆氏の『松本清張と日南町』(私家版、二〇一三年)という中に出てくるが、清張さんは私には次のように話している。

「父は米の仲買人だった。儲かったときもあったらしく、その話はよく聞かされたが、実際は大損をするほうが多かった。私が生まれたときは、その大損をして逃げ出したときで、真冬の寒さの中を、私は母に手を引かれて小倉にやってきた」

ここでやっと出生届を出してもらったという。だからネットなどで、出生地を調べると「明治四十二年(一九〇九年)十二月二十一日、広島県広島市または福岡県企救郡板櫃村」となっているはずだ。後年私は、この板櫃村(現・小倉北区)に行き、住んでいたと覚しき町を歩いたのだが、この頃の住民は誰も、清張さんがどこに住んでいたか知らなかった。

大作家になってからは、こういった思い出話をすることはなかったし、聞いた人もいなかったろうが、練馬に小さな家を建てた頃は、書斎、といっても狭い部屋だったので、徹夜明けに小さな門の前の畑の道を散歩しながら、ポツリポツリと語るのだった。

一つには、作家というものは、自伝を書く際もあるので、資料は取っておいたほうがいい、という私のアドバイスもあって、「櫻井君には話しておくか」という気分になったようだ。

作家と編集者の距離

作家への手土産といえば、高級菓子やフルーツを想像するかもしれないが、清張さんは、あまり、そうしたものを好まなかった。メロンなどを食べても、あまりうれしそうな顔はしなかった。

私はそのことを知っていたので、夏になればカットした西瓜を買ってもっていったし、冬ともなると、熱い焼芋を二、三本、どこかの店で探してもっていった。ときには大福やどらやきをもっていくと、清張さんは、手拭き用に濡れタオルを二本、夫人に頼んで一緒に食べるのだった。

西瓜は二人でポタポタ、汁を垂らしながらかぶりつくのだが、これが一番気に入っていた。現在、松本清張記念館の中に、本物の書斎と応接間が展示されているが、じゅうたんに西瓜の汁がいっぱいこぼれていることを知っているのは、私だけだろう。

清張さんはそれが楽しみだったようで、私が行くと、夫人が二階に清張さんを呼びに行く間もないほどに、急いで階段を降りてくるのだった。

家では和服を着ていることが多かったが、走ってくるので帯がほどけてしまう。その後を夫人が、清張さんの帯を拾いながら、応接間まで降りてくるのだ。

「もう櫻井しゃんがいらっしゃると、急いで階段を降りていくので、着物がはだけてしまって。失礼な姿でごめんなさいね」

夫人は毎回、呆れたように夫を叱り、私に詫びるのだが、清張さんは、照れたように笑っているだけだった。

誰でもそうだが、自分と年齢が同じか、上の人間には、ラフな姿、アホな格好は見せられない。その点、年下には心を許すところがあるし、またそのくらいのほうが、年下のほうの緊張も解けて、互いにリラックスできる。

まして私には、松本家の内情を知られているというか、自分から話しているだけに、恥も外聞も気にすることはなかったのだろう。

後年、私の周りの方々に聞くと、

「清張さんは怖かった。あの目で見られると、心の中まで見透かされるようだった」

「清張先生の前に出ると、一言も口が利けなかった」

「先生に指摘されると、グーの音も出なかった」

という声ばかりだったが、私は先生の笑顔か困った顔しか知らない。それに驚くほど、茶目っ気があるのだ。

清張さんの恋愛小説『波の塔』は、「女性自身」で一九五九年の五月の終わりから一年間連載していただいたが、当時、それだけで部数が十万部も伸びた、というくらいの人気だった。

このとき清張さんは初めて、生きた若い女性たちを知ったのだ。女性読者たちからの読後感を届けるのだが、本当にうれしそうだった。そんな中で、北海道の札幌、旭川などで、清張さんの講演会が行われるというので、原稿を頂きがてら、私もお供したことがあった。

旭川の晩はちょうど締切日に当たり、私は翌朝の飛行機で、羽田に飛ばなくてはならなかった。清張さんは気が利いて、

「櫻井君はせっかくの北海道で、まだ遊んでいないのだから、今夜はゆっくり遊んでこいよ。そのあいだに書いておくから」

こういって、私を観楽街に送り出したのだ。

このいきさつについては文藝春秋版『松本清張全集』月報にくわしく書いてあるし、『松本清張の世界』(文春文庫)にも転載されているが、ここで繰り返すと、私は旭川の女性と仲よくなり、ホテルに帰るのが深夜になりそうなので、清張先生に念のため、電話を入れたのだ。

すると―。

「まだまったく書けていないのだよ。ゆっくり遊んでこいといったけど、打ち合わせしたいので、すぐ戻ってこられるかな?」

「えっ? 一枚も書けていないのですか? うーん」

「明日朝までには仕上げるから、ちょっと打ち合わせしよう」

こうして私は、せっかく仲よくなったその女性と、泣く泣く別れて、ホテルに帰り、先生の部屋に飛び込んだのだが、清張さんは澄ました顔で、

「ハイ、全部書けたよ」

と、二十枚の原稿を、私に渡すではないか!

「先生、謀りましたね?」

「電話から、かすかに音楽と、女の子の声が聞こえたんだよ。とっさに一計を案じて」

と、ニヤニヤしているではないか?

この話は東京に戻ってから、先生は相当広めたようで、他誌の編集者から、大分からかわれてしまった。私にも「刑事は耳ざとくなければダメだ」と、得意満面だった。

しかし、親しくなるには、かえって、こういうエピソードがあるほうが早く深くなるものだ。