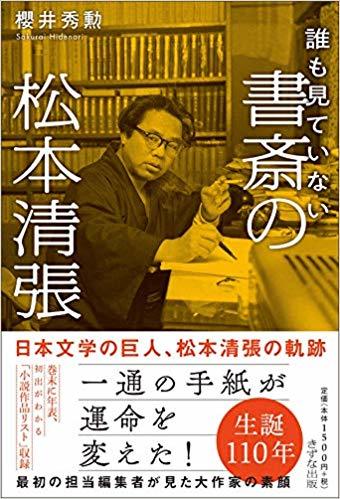

(本記事は、櫻井秀勲氏の著書『誰も見ていない書斎の松本清張』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)

芥川賞作家と直木賞作家の違い

驚いたことにそんな中で、松本清張と五味康祐のお二人から封書が届き、いずれも「会う」という返事だったのだ。

ただし松本清張のほうは、いまは小倉から離れられないので、近々上京の折にお目にかかりたい。その日取りはまたお知らせする、という丁重なものだった。

それに対し五味康祐からの返事は、六月○日の午後に、自宅にお越しいただきたい、という内容だった。二人とも原稿を書くとはいっていないが、好意的なことは確かだ。

「面白倶楽部」編集部に衝撃が走った。まだ学生の青臭い文学臭の抜けない新人が、入社一ヵ月だというのに、何人かの有名作家や画家たちから、将棋を教えに来てくれという誘いを受けている上に、自分たちがその無謀さを笑った、芥川賞作家二人から「会う」という返事をもらったのだ。

もちろん会ったからといって、原稿を書いてくれるかどうかはわからない。だが、これまで「面白倶楽部」は、直木賞作家までしか書いてもらえなかったのだ。直木賞作家といっても芥川賞と同時発表の賞だけに、格は同じようだが、世間的評価はやや劣る。それは純文学という言葉に、いい知れぬ重みを感じるからではあるまいか。

作家の資質が上、というわけではない。正しくいうならば、物語性の豊かな作品が直木賞に回される確率が高い、ということであり、芥川賞はその点、短篇も含む、ということではないかと思う。

編集部では、私が入社する前に、この二人の作家の作品について、会議で大分話されていたという。それは珍しく芥川賞でありながら、松本清張の作品には、森鷗外の小倉での生活を追跡する、という推理性、ドラマ性が組み込まれており、長篇小説が書ける作家ではないか、という結論だったようだ。

ちなみに、この作品は四百字詰め六十九枚であり、五味康祐の『喪神』に至っては、なんと三十枚で、これは受賞作としては、現在までの最少枚数となっている。

また松本清張には『西郷札』という歴史小説があり、二年前に直木賞候補になっている。同じように五味康祐の『喪神』も、伊藤一刀斎と覚しき剣豪を出してきているので、受賞後は時代小説を書いていくのではないか、という論もあったらしい。

芥川賞作家とはいえ、二人とも時代小説を書いていく可能性が高いとすれば、ぜひ欲しい作家であることは間違いない。だが、その「芥川賞」という賞の大きさに、編集部は尻込みしてしまったのだ。

そんな内情などまったく知らない新人の私は、無邪気に二人の名前をあげてしまい、それが意外にも、好意をもって受けとめられてしまったのだ。

作家、火野葦平の親分的存在

松本清張との手紙の往復は、数回に及んだ。その中で清張さんは、東京に出たいのだが、自信がないという意味の手紙を書いてきた。私はそれに対し、そちらにいたのでは、結局は火野葦平先生のような立場になるのではないか、と返事を出した。

これに清張さんは強く反応した。

火野葦平(一九〇七~一九六〇年)とは初期の芥川賞受賞作家で、戦争中の従軍体験を書いた『麦と兵隊』(『土と兵隊 麦と兵隊』社会批評社)は大ベストセラーになったほどだ。この作家は「九州文学」を本拠として、中央に居を移さなかったため、いまでいえば「九州のドン」という立場にあった。

私はそのとき知らなかったが、のちに清張さんの『半生の記』を読むと、火野葦平のことが書かれている。

「その前『週刊朝日』に入選後(筆者註『西郷札』のこと)、私は新聞社の企画部員の紹介で若松市(現・北九州市)の火野葦平さんのもとに時々行った。火野さんは東京と若松とを飛行機で往復していたが、火野さんの家に行くと、いつも北九州の文学好きの人たち、少し露骨にいうと取り巻き連が詰めかけているので、火野さんとはろくに話も出来なかった。そして、その人たちは途中から入ってきた私を何となく白眼視している様子が見えたので(私の錯覚だろうが)、私は火野さんから遠去かった。しかし、火野さんは親切で、私の小説を出版社に紹介してくれたこともあった。

ずっとのちに火野さんと年末の文藝春秋の文士劇にいっしょに出たことがあるが、火野さんは私を見て、このごろ少し書きすぎるようじゃが、もう少し控えんと身体に悪いぞ、と忠告してくれた。火野さんはそれから間もなく、寒い夜に仕事場で亡くなった。

そういうわけで、私は地元の『九州文学』よりも、妙な機縁から『三田文学』の同人になったわけだが、それも永つづきしなかった。木々さん(筆者註・木々高太郎)が編集から降りられると、私も同人ではなくなった。所詮、どこでもよそ者に過ぎなかった」(松本清張『半生の記』河出書房新社)

これをいま読む限り、私が「火野葦平のような立場になる」と偶然いった言葉に、清張さんが強く反応した気持ちがよくわかる。九州の小倉にいて、ボツボツ作品を書いていっても、所詮は中央で認められるのは容易ではない。

仮にそこまで上がるにしても、火野葦平のご機嫌を伺う取り巻きにならなければならないのだ。

「自分の性格からして、そんなことはできない」と思って当然だろう。それに火野さんは清張さんより、わずか二歳上という年の近さだった。

私は二十二歳という若い編集者だったが、偶然にも清張さんのこういう心の暗い部分に、立ち入ってしまったのだ。

松本清張が抱いた「よそ者意識」

『半生の記』で自身でも書いているように、松本清張という人物は、まさに終生「どこでもよそ者」だった。

偶然だが、同時に芥川賞を受賞した五味康祐も大阪から出てきて明治大学を除名された、よそ者だった。いわゆる文壇の中央にいる作家たちと満足に話もできないし、そのような会に行こうともしなかった。

私も敗戦直前に、千葉県の九十九里浜近くの町に疎開したが、この時期、疎開者は町でも村でもよそ者だし、学校でも、土地に住む友人はできない。辛うじて疎開者同士が友人になるのだが、高校を終えると、チリヂリになってしまい、結局、私は東京にも千葉にも故郷のない、よそ者になってしまったのだ。

私がこの二人の天才作家に可愛がられていったのには、こんなよそ者意識が互いの琴線に触れたからかもしれない。それは手紙の一行にも表れる。

私は火野葦平の小説が嫌いではないし、入社早々、社に見えた火野先生にもお目にかかっている。だが、私は多くの子分をもつ、親分然としたこの作家の担当になるのは大変だな、と直感したものだった。これは故郷をもっている者と、もっていない者の差ではないかと思う。

私の手紙の一行は、その意味で、松本清張の生涯を決めるものとなった、と私は思っているし、清張さん自身、

「きみが新米社員だなんて、まったく思わなかったよ」

〝これだけはぼくの失敗だった〟と、のちのちまで、このときの手紙について苦笑して触れている。