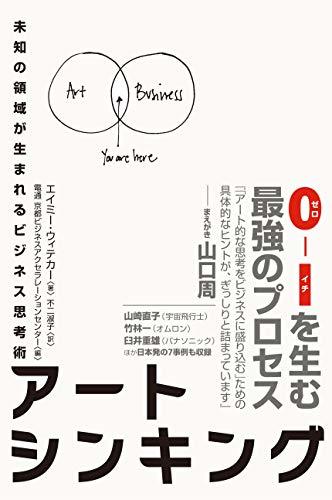

本記事は、エイミー ウィテカー氏の著書『アートシンキング 未知の領域が生まれるビジネス思考術』(ハーパーコリンズ・ジャパン)の中から一部を抜粋・編集しています。

美術学修士号(MFA)は、新たな経営学修士号(MBA)である

スペシャリストを親に持つ子どもにはありがちなことだが、私も、私の兄妹も、ゼネラリストになった。温厚だが皮肉屋の兄は、最高執行責任者(COO)または最高財務責任者(CFO)タイプ。妹は、マーケティングと事業開発の道に進んだ。私はというと、なんでも屋になった。別の人生を歩んでいたら科学者か政策オタクになっていたかもしれないが、現実には「人生の設計図を描くアーティスト」になった。

子どもの頃から絵を描くことは好きだったものの、アートを公共サービスだと考えたことはなかった。「命を救うことvs命を救う価値のあるものにすること」という価値観は理解できても、「国会議員が、〝道路の修繕〞と〝がんの研究〞と〝芸術教育〞の中で、税金の使い道に序列をつけなければならないとしたら、どれが三番目にくるか?」と訊かれたら、答えに悩むことはなかった。病気を治したり壊れたものを修繕したりという差し迫った必要性は理解しやすい。

でも、本当にアートには必要性がないのだろうか?

アートはイマジネーションとクリエイティビティが生み出すものだ。一歩引いて見れば、がんの治療法の研究はイマジネーションと深く結びついている。道路工事を可能にする経済的成功の裏には、クリエイティビティがある。道路は、私たちが外に出て世界と繋がるための手段となる。アートとサイエンス、余暇と仕事、発明と実行――それらはすべて、一つの同じシステムの中にあり、互いに影響を与え合うパーツなのだ。そんなふうに俯瞰(ふかん)してみれば、命を「救う価値のあるものにする」ことには、それ自体に立派な必要性があるとわかる。

大学卒業後、私は美術館で働きはじめた。館長を目指していた私は、経営大学院(ビジネススクール)に通うことにした。ところが、2001年にその人生の筋書きは砕け散った。ビジネススクールを卒業した直後の夏に、父が突然亡くなり、就職の内定が取り消され、9・11が起こったのである。私はキャリアだけでなく人生にも関わる決断を迫られた。そして翌年、美術学修士号(MFA)を取得するために、ロンドンのスレード美術学校(アートスクール)の絵画科に通いはじめた。

私がアートスクールを卒業した2004 年、作家のダニエル・ピンクは、ハーバード・ビジネス・レビュー誌で「MFAは新たなMBAだ」と断言した。投資家のジム・クレイマーは「ウォール・ストリートのアナリストたちは美術学位を取るべきだ」と書いた。ジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソのように創造的に考え、財務諸表の外側を想像できればAT&T社の株式が過小評価されていることに気づくこともできたはずだ、と。

現場レベルでは、MFAとMBAの文化は滑稽なほど異なっている。ビジネススクールにはフレームワークがあふれ、しかもそのフレームワークは、人口抑制にも歯磨き粉のマーケティングにも通用しそうなほど全般的なものばかりだった。一方、アートスクールには型にはまらない出来事があふれていた。校舎の古い大理石の階段の上にバナナが置いてあり、よく見るとバナナの皮に「僕をあなたのおケツの中に入れてください」と書かれていたりした。ストリップクラブで夜通し遊んだ学生が、燕尾服姿のままアトリエで絵を描いていたこともあった。

MFAとMBAの両方を取得したことで、私は一風変わった視点を持つことができた。意外なことに、創造性と商業性は相反するようでいて、実は互いに結びついていることにも気づいた。

本書は、いかにアートとビジネスが両立しうるかについての瞑想(めいそう)であり、マニュアルであり、宣マニフエスト言であり、ラブストーリーである。市場経済の現実的な制約の中で、いかに独創性を保ちながら、意味のある人生を築くかについての本である。仕事を完了させ、称賛を勝ちとり、利益を増やさなければならないという、きわめて現実的なプレッシャーを受けながらも、ビジネスの世界において、クリエイティビティのための「スペース」をいかに作り出すかについての本でもある。

本書は実業家の視点で書かれたものではない。アートとビジネスというまったく異なる分野で、10年以上働いたり遊んだりしながら、その二つをいかに両立するかについて考えてきた人間の視点で書かれたものだ。

アスリートが筋力と可動域の両方を必要とするのと同じように、突き詰めれば、ビジネスとは、事業の強みとアートと柔軟性を組み合わせたものだといえる。本書では、アートとビジネス――発明と実行――を組み合わせるために役立つツールと、それに伴うさまざまな課題について説明する。