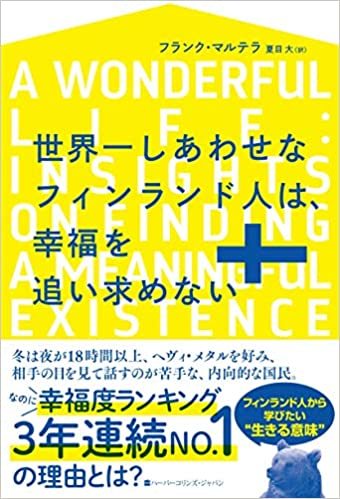

本記事は、フランク・マルテラ氏の著書『世界一しあわせなフィンランド人は、幸福を追い求めない』(ハーパーコリンズ・ジャパン)の中から一部を抜粋・編集しています

近代人の革命

近代の西洋社会では、ロマン主義が興り、科学的世界観が広まっていくと同時に、他にもいくつかの大変革が起きた。そうした大変革も、人生の意味に対する考え方や、宇宙における人間の地位のとらえ方に大きな影響を与えたと言っていいだろう。西洋人の価値観、意識は500年前くらいから急激に変化したのである。特に影響力が大きかったものは3つある。

1つは「人間主義(ヒューマニズム)」だ。これは、それまでより人間を高い地位につける考え方である。神や精霊、運などが人生を決めると考えるのではなく、人間が自分の力で自由に人生を切り拓いていくと考える。この変化は、たとえば1641年に出版されたルネ・デカルトの著書『省察』などに明らかに表れ始めている。

デカルトはこの本の中で、神の存在や魂の不滅を徹底して疑うのだが、いずれも合理的な疑いを超えたものだとした。デカルトの意図は宗教や神の否定ではなく、最終的に、神への信仰はひとまず疑いの余地のない基盤であると結論づけた。しかし、デカルトは時限爆弾を仕掛けたようなものだった。理性によって神の存在を証明しようとしたからだ。これは、人間の思考力を神の上に置いたということである。大逆転が起きたのだ。

それまでは、神の存在が人間の理性の基盤だったのだが、反対に、人間の理性があってはじめて神が存在するということになった。デカルト本人も彼の同時代人も気づいていなかったが、理性の力で神の存在を証明できるのだとしたら、その逆に理性の力で神の不在を証明することもできてしまうのである。

2つ目は個人主義だ。個人主義が生まれると、個人と社会との間の関係はそれまでと大きく変わることになった。近代以前の世界では、集団は個人に優先するとされていた。個人は確かに存在するが、その存在は集団があってのものだった。個人には所属する家族、社会階級、職業集団などがあり、その中での役割もあらかじめ決まっていた。それが共同体の安定維持に役立っていたのだ。

個人にはそれぞれ集団の中で果たすべき義務があり、個人の感情、夢、願望などとは無関係に、その義務を果たすのが正しいことだとされた。そもそも、公の自分以外に私的な「内なる自分」が存在するという考え方が文献に現れるのは、16世紀以降のことである。1517年に宗教改革を始めるマルティン・ルターは、個人と神がなんの仲介もなく直接、関わり合うことの重要さ、そして個人の良心の役割を強調した。宗教改革は、人々の関心を個人に向かわせる上で大きな役割を果たしたと言える。

またこの改革は、個人の信念を集団の意思から切り離すことにもつながった。ルター自身はおそらくそこまで予見していたわけではないだろうが、彼の改革がきっかけとなり、近代人はその後、次第に個人を重要視するようになっていったのだ。だが残念ながら、誰もが自分の個人的な感情や夢、願望を大事にするあまり、集団に大きな不利益がもたらされるのは珍しいことではない。

3つ目は、人間は努力によって進歩できるという考え方だ。これは中世の人にはほぼあり得ない発想だった。科学的な世界観の普及と、産業革命によって人間は、世界の改変がそれ以前に考えられていたよりずっと簡単であることを知った。かつて宇宙は超越的な存在によって支配されていると考えられ、人間は儀式や魔術によってごくわずかな影響をおよぼせるだけで、ほぼなにも手出しをできないとされていた。あらかじめ定められた宇宙の秩序は安定していて変わることはなく、なにもかもが永遠にただ一定の法則に従うとされていたのだ。

しかし、科学を手に入れて以降の人間は、宇宙を自分にとって望ましい方向に改変できるようになった。努力によってそれまで不可能だったことを可能にし、進歩できると知ったのである。産業革命以降の近代人は、世界を征服可能なもの、制御可能なものと見るようになった──多数の発明によって自分たちの生活が向上していくという体験を経て、進歩はやがて当然のこととして受け止められるようになった。

人間主義、個人主義、努力によって進歩できるという考え、そして科学的な世界観が広まったことで、宇宙における人間の地位や人生の意味についての考え方が大きく変わったことは間違いない。ただもちろん、それがすべてというわけでもないだろう。他にも同時にさまざまなことが起きていた。都市化、市民階級の誕生なども大きい。工業の発展に伴い、農村から多くの人が都市に移り住んだことで、人々の土地や共同体との結びつきが切れたということもある。

アメリカやフランスが18世紀の後半に始めた民主的な政治制度の影響も見過ごせない。統治者の権力の正当性はかつては神によって与えられるものだったが、それが人民、市民によって与えられるものに変わった。さまざまな革命の結果、人々の考え方は過去とは大きく変わり、人生の価値や目的、意味は、与えられるものではなく、自分で見つけるのが当然とされるようになった。

個人は集団から切り離され、自分の内なる信念、願望に従って生きている。そして、自ら選び取った価値観に沿って努力すれば、必ず進歩できるはずだと信じているし、進歩することが自分の責任だと考えている。伝統的な共同体を失い、神や魔法も失った今の私たちには、自分以外に頼るものはない。現代は人間の自立の時代であるということだ。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます