この記事は2022年8月19日に「第一生命経済研究所」で公開された「エンゲル係数低下でも広がる生活格差」を一部編集し、転載したものです。

目次

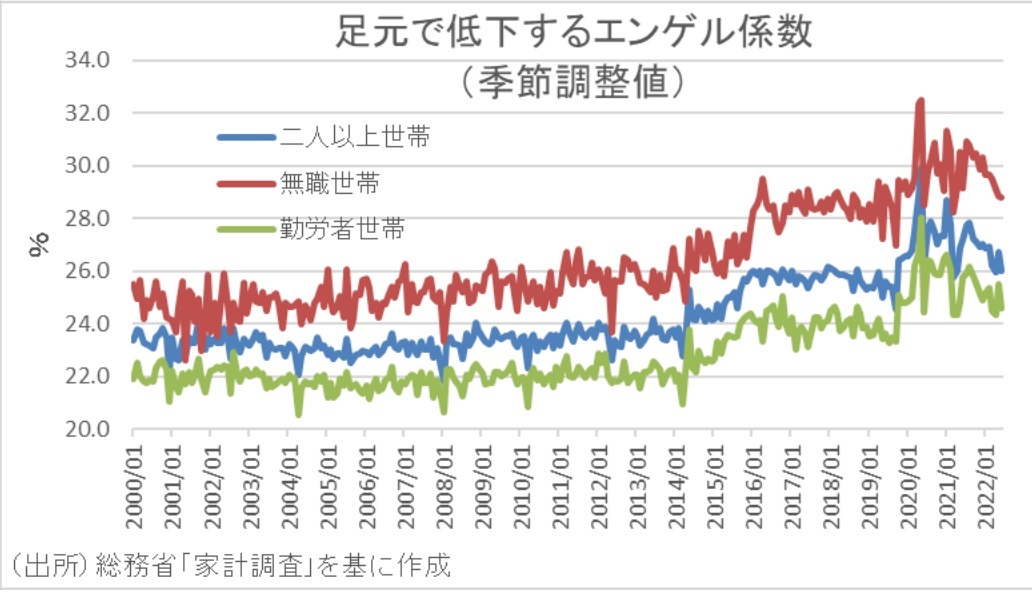

足元で低下するエンゲル係数

経済的なゆとりを示す「エンゲル係数」が足元で低下傾向にある。特に2人以上世帯では2020年5月に29.9%まで達したものが、直近2022年6月には26.0%まで下がっている。

エンゲル係数は家計の消費支出に占める食料費の割合であり、食料費は生活する上で最も必需な品目のため、一般に数値が下がると生活水準が上がり、逆に数値が上がると生活水準が下がる目安とされている。

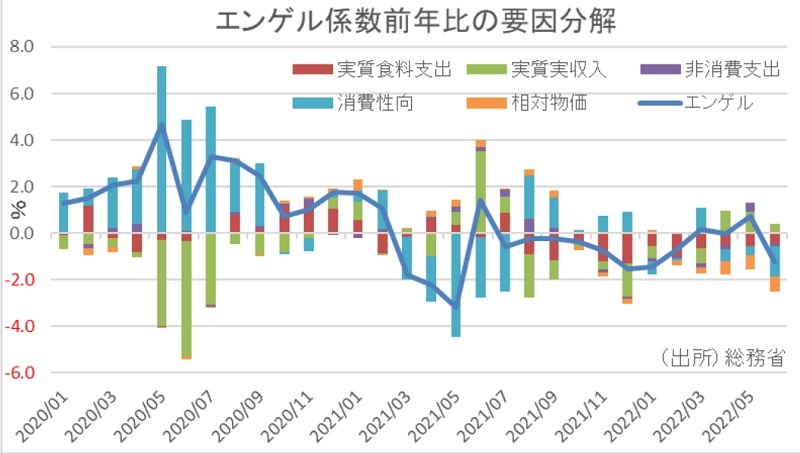

コロナからの回復とエネルギー価格上昇、食料購入量減が係数押下げ

実際、2022年6月のエンゲル係数は前年比で▲1.2ポイント低下を記録している。しかし、食料品の値上げが相次いでいる一方で食料品の消費量は減っているように見える。そこで、エンゲル係数の変化幅を食料品の消費量すなわち実質食料支出と相対価格および全体の消費性向と実質実収入、非消費支出に分けて要因分解してみた。

すると、実質実収入の減少が+0.4ポイントの押し上げに働く一方で、消費性向すなわち消費量全体の増加が▲1.2ポイント、食料品の相対価格低下が▲0.6ポイント、実質食糧支出すなわち食料購入量減が▲0.4ポイントの押し上げ要因になっていることが分かる。

消費性向すなわち可処分所得に対する消費の割合が上がった背景には、行動制限緩和等に伴う移動や接触を伴う支出が増えたことが推察される。一方、食料品の相対価格低下の背景には、食料品価格以上にロシアのウクライナ侵攻などに伴うエネルギー価格が上昇したことが推察される。他方、食料購入量減の背景には、食料品価格上昇に伴う購入減が考えられる。

つまり、移動や接触を伴う支出のコロナからの回復と、ロシアのウクライナ侵攻に伴う食品価格以上のエネルギー価格上昇、食品価格上昇に伴う食糧購入量の減少がこのところのエンゲル係数押し下げの実体である。

つまり、最近の我が国のエンゲル係数低下は、支出全体の回復と食糧・エネルギー価格の上昇が要因となっているが、その背景には、明らかにコロナショックとロシアのウクライナ侵攻が関係している。

つまり、コロナショック以降に行動制限が敷かれていたことで機会を奪われてきたサービス消費が持ち直す一方で、ロシアのウクライナ侵攻に伴う化石燃料や農産物等の資源高が食料品やエネルギーの価格を押し上げてきたことがある。

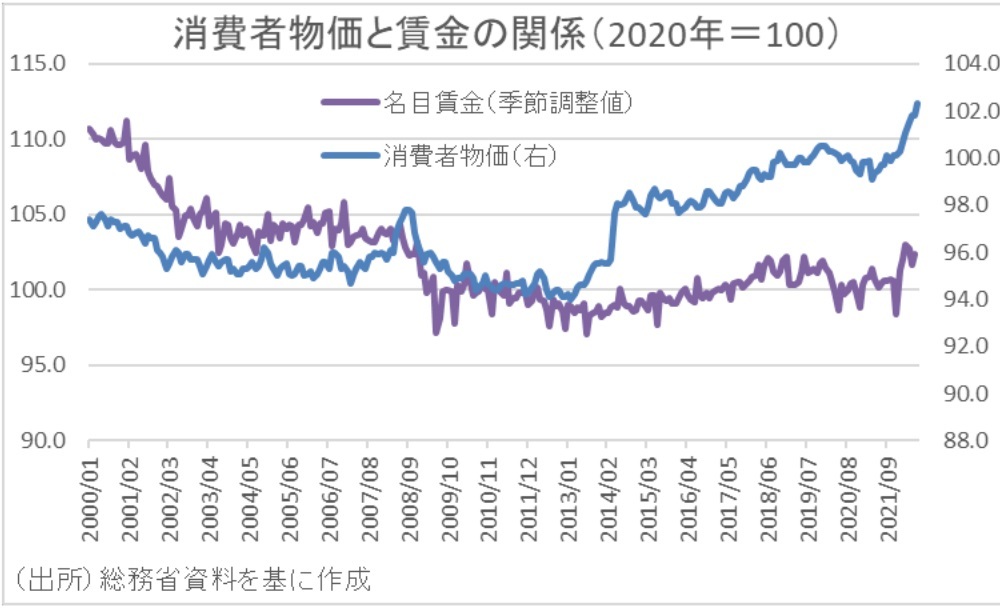

足元の物価上昇は「悪い物価上昇」

一方で、物価上昇に伴う実質実収入の減少は、エンゲル係数の上昇に寄与している。そして、新型コロナ感染に対する恐怖心緩和に伴うサービス支出の拡大は生活水準の上昇といえるが、食料品の価格上昇以上にエネルギー価格が上昇することに伴う相対価格の低下や食料品の購入量減少に伴うエンゲル係数の低下は、必ずしも生活水準の上昇とは言えないだろう。

こうした食料やエネルギーといった国内で十分供給できない輸入品の価格上昇で説明できる物価上昇は「悪い物価上昇」といえる。そもそも、物価上昇には「良い物価上昇」と「悪い物価上昇」がある。「良い物価上昇」とは、国内需要の拡大によって物価が上昇し、これが企業収益の増加を通じて賃金の上昇をもたらし、更に国内需要が拡大するという好循環を生み出す。

しかし、ここ元の物価上昇は輸入原材料価格の高騰を原因とした食料・エネルギーの値上げによりもたらされている。そして、国内需要の拡大を伴わない物価上昇により、家計は節約を通じて国内需要を一段と委縮させている。その結果、企業の売り上げが減少して景気を悪化させていることからすれば、「悪い物価上昇」以外の何ものでもない。

このように、食料やエネルギーの価格が上昇している背景としては、(1)海外での需要増加等により輸入品の価格が上昇している、(2)世界的な脱炭素化の流れにより化石燃料の採掘関連に投資資金が流れ込みにくくなっている、(3)ロシアのウクライナ侵攻により農作物の世界的な供給量が減少している―こと等がある。

特に、世界的な金融引き締めなどの伴う世界経済の減速後、一次産品価格はピークアウトしつつあるが、世界の食料・エネルギー需給は、中長期的には人口の増加や所得水準の向上等に伴う需要の拡大に加え、脱炭素化や都市化による農地減少等も要因となり、今後とも需要が供給を上回る状態が継続する可能性が高い。

つまり、食料・エネルギー価格の上昇トレンドは持続すると見ておいたほうがいい。

生活格差をもたらす食料・エネルギー価格の上昇

ここで重要なのは、食料・エネルギー価格の上昇が、生活格差の拡大をもたらすことである。食料・エネルギーといえば、低所得であるほど消費支出に占める比重が高く、高所得であるほど比重が低くなる傾向があるためだ。

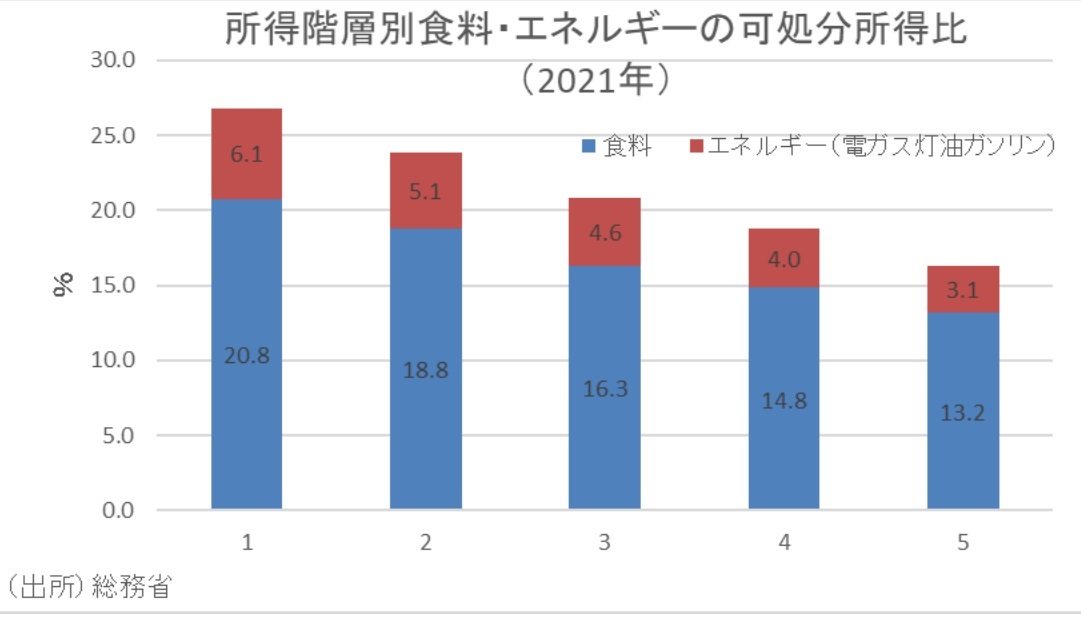

事実、総務省「家計調査」によれば、可処分所得に占める食料・エネルギーの割合は、年収最上位20%の世帯が16.3%程度なのに対して、年収最下位20%の世帯では26.9%程度である。従って、全体の物価が下がる中で食料・エネルギーの価格が上昇すると、特に低所得者層を中心に購入価格上昇を通じて負担感が高まり、購買力を抑えることになる。そして、低所得者層の実質購買力が一段と低下し、富裕層との間の実質所得格差は一段と拡大する。

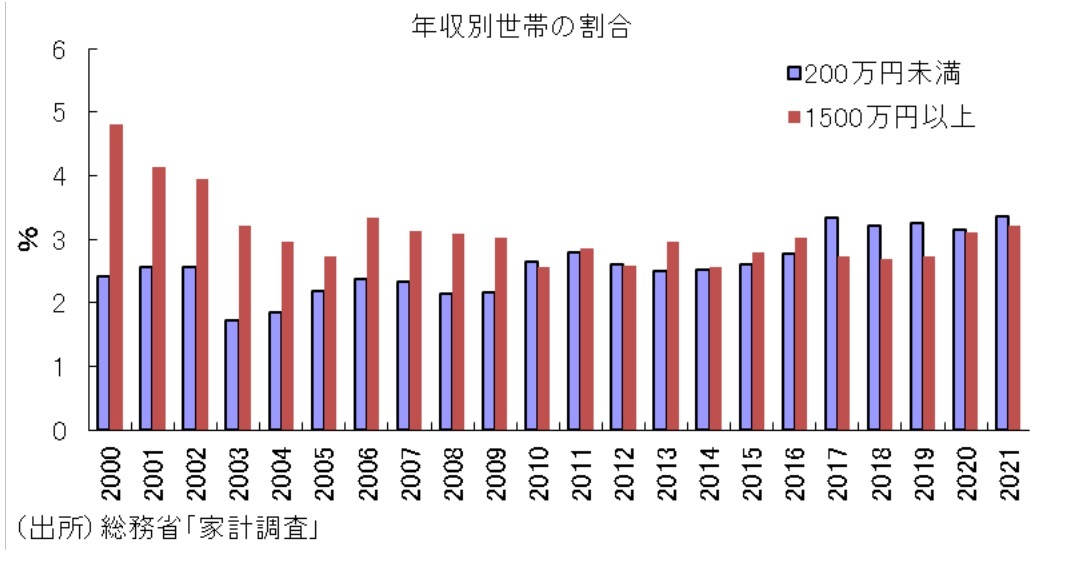

更に深刻なのは、我が国の低所得者世帯の割合が高まっている一方で、高所得者世帯の割合が低水準にある。事実、総務省の家計調査年報で年収階層別の世帯構成比を見ると、年収が最も低い200万円未満に属する世帯の割合は2000年の2.4%から2021年には3.4%に拡大している一方で、年収が最も高い1,500万円以上に属する世帯の割合は2000年の4.8%から2020年には3.2%の水準にとどまっている。

こうした所得構造の変化は、我が国経済がマクロ安定化政策を誤ったことにより企業や家計がお金をため込む一方で政府が財政規律を意識して支出が抑制傾向となり、結果として過剰貯蓄を通じて日本国民の購買力が損なわれていることを表しているといえよう。そして、我が国では高所得者層の減少と低所得者層の増加を招き、結果として家計全体が貧しくなってきたといえる。

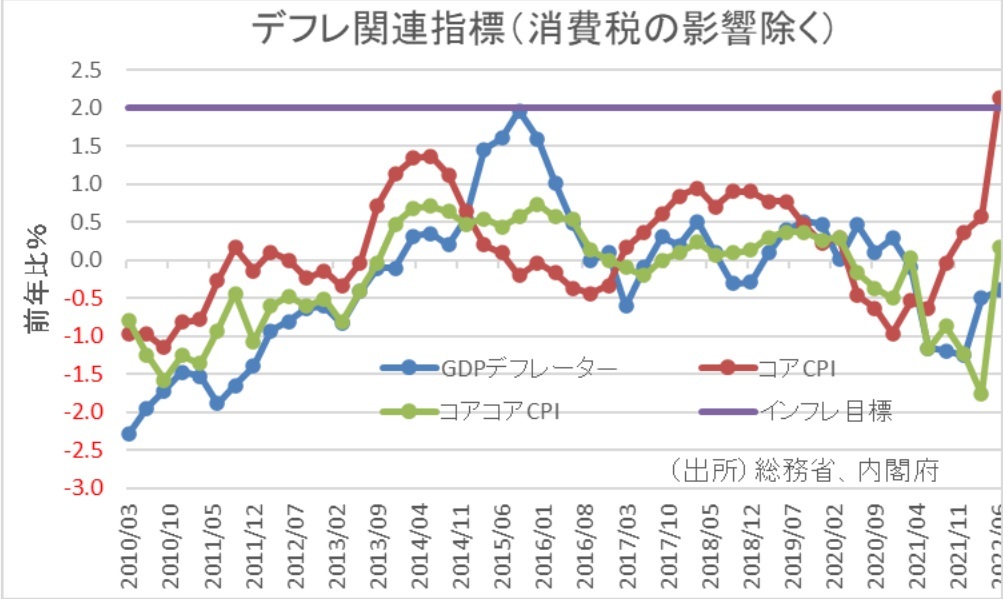

日銀のインフレ目標達成判断に重要な「食料・エネルギー除く総合」

これに対し、日銀はインフレ目標2%を掲げている。しかし、輸入食料品価格の上昇により消費者物価の前年比が+2%に到達しても、それは安定した上昇とは言えず、『良い物価上昇』の好循環は描けない。

つまり、本当の意味でのデフレ脱却には、消費段階での物価上昇だけでなく、国内で生み出された付加価値価格の上昇や国内需要不足の解消、単位あたりの労働コストの上昇が必要となる。

そしてそうなるには、賃金の上昇により国内需要が強まる『良い物価上昇』がもたらされることが不可欠といえよう。従って、日銀のインフレ目標は、米国のように「食料・エネルギー除く総合」すなわちコアコアCPIのインフレ率も重視すべきだろう。