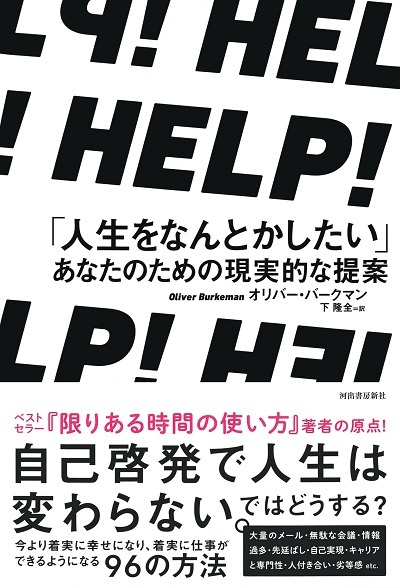

本記事は、オリバー・バークマン氏の著書『HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』(河出書房新社)の中から一部を抜粋・編集しています。

自然が人の心を癒してくれる理由

19世紀の哲学者ヘンリー・デイヴィッド・ソローは、マサチューセッツ州のウォールデン池畔で約2年間自給自足の生活を送り『森の生活 ウォールデン』(飯田実訳、岩波書店)を著した。

彼は「私が森へ行ったのは、そこで沈思熟考の生活を送りたかったからだ。人生の本質にかかわることだけを直視し、それがわれわれに何を教えようとしているのか、知りたかったのだ」と書いているが、残念なことに、この作品の価値は多少割り引いて評価しなければならない。なぜなら、実際に行ってみればわかることだが、ウォールデンは最寄りの町から少しハイキングするだけで行けるところにあり、彼には家事などの世話をしてくれる随行者がいたというのだ(もっとも、そのようなことは一言も書かれていないが)。さらには、彼には別途個人的な収入があったこともわかっている。にもかかわらず、この作品には、自然の中で時を過ごすことによって得られる貴重な何か、人生にとって基本的で変革力のある何かが書かれていることは間違いない。

それにしても自然というものは、どうして人の気持ちに良い影響をもたらすのだろうか? 何年にもわたって心理学者の頭を悩ませてきた疑問が、ここで再浮上してくる。

「自然の効果」を哲学的に研究している人たちは言うだろう。「自然は人の心に畏敬の念を起こさせる……自然環境に身近に触れている人はスピリチュアルな自然とその永遠のプロセスに思いを馳せるようになる」。実際、何年かにわたって行われた世論調査によると、82パーセントの人が「自然の美しさに深く感動した経験」を持ち、45パーセントの人が「自然の舞台で強烈にスピリチュアルな体験」をしたと報告している。

これらは驚くべき数字である。産業革命以来、毎日くたくたになるまで働き、感情を顧みる機会すら失くしたと思われているわれわれにとって、信じられない数字だ。確かに、自然と直接触れ合うとき、人は自分の身体を突き抜けるような衝撃を覚えるものだ。私もつい最近訪れたスコットランド北方のスカイ島で、そんな経験をしたばかりだ。晩秋のとある午後、いきなり目の前に現れた鹿の一群に私がどんな気持ちになったか、その場に行ったことのないあなたにも想像してもらえると思う。

しかし、なぜ? この誰もが体験する普遍的な体内反応については、その理由の1つとして「コントロール」を挙げることができる。われわれは、予想以上に積極的に強い力で物事をコントロールしていると信じる一方で、反対に自分たちには何の力もないと思い込んでしまうという、相反する思いの間をさまよいながら人生を送っている。ちなみに、前者のように信じることはストレスをつのらせる原因にほかならない。逆に、自分の将来や他人の行動をコントロールする力が自分にはほとんどないことを悟ったら、それほどストレスを感じなくなるだろう。しかし、ポジティブ心理学の権威マーティン・セリグマンが実証しているように、この考えには絶望感に繫がりかねないという面もある(彼はこれを「学習性無力感」と呼んでいる)。

自然は、この生まれつきの振り子をリセットして、現実に即したバランスに保ってくれる。一方では、自然の景色を眺めるだけで、自分たちがいかに小さくて非力な存在であるかを悟らされるが、他方、直接自然に触れることにより、たとえ2マイル散策するだけでも、しっかりとした自立心を持ち、責任を持って自分の行動をコントロールしなければならないことも悟る。道に迷わないように、崖から落ちないように、自分のコントロールできる範囲で責任をもって行動しなければならない。自然のミニチュア版である机の鉢植えにしても、あなたがコントロールできる範囲で丁寧に世話をしなければならない(それでも枯れてしまったときは、あなたのコントロール外であるが)。

このように、自分の現実のコントロール能力をほかの資質と合わせ持つセンスを「したたかさ」と心理学者は呼ぶ。正に理想的な精神状態ではないか。このための処方箋が、山や湖沼や海で長時間過ごすことであれば、このような治療法を拒む者がいるだろうか?

小さいことにくよくよするな(小さくなくても同じだが)

リチャード・カールソンの書いた『小さいことにくよくよするな!』(小沢瑞穂訳、サンマーク出版)シリーズに注目してみよう。カールソンは2006年に45歳で亡くなるまでに、約20冊の派生本を出している。カールソンの基本的な考えは、ストレスとは皮肉なものである、というものだ。本当に大きなストレスを感じたとき人間は自分の内心の強い力を信じて動じないが、小さなことについてはいつも腹を立てているからだ、という。親友や身近な人との死別など、あるいは病気や離婚などの場合、人はそれらから逃げられないことを心の奥底で感じ取っているのだろう。

カールソンが言おうとしているのは、何も複雑なことではない。「完璧な人なんて、つまらない」「植物をかわいがる」「正しさより思いやりを選ぶ」「たまにはぼんやりしてもいい……(もし、あなたが)たとえ1時間でもぼんやりする時間をつくってみると、退屈な気分はゆったりした気分に変わっていくという」といったもので、カールソンは自分の考えが目新しいなどとは主張しない。彼の考えの中心を占めるのは「つつましさ」だからだ。われわれが彼に期待しているのは、幸福になるために提供される目新しい情報などではなく、人生全体を見渡す大局観なのである。

どうすれば物事がもっとはかどるのか、どうすればもっと気分が楽になるのか、どうすれば心の友を見つけることができるのか、などのアドバイスはもちろんありがたいことだが、それらの目標にこだわりすぎるとストレスを溜める原因になる。そんなときは、思い切ってみんな忘れてしまうのも1つの方法である。それらを気にしなくてもやっていけるし、数週間後になってみればどれもこれもが馬鹿げていたように思えてくるものだ。いずれにせよ、このような思い切った考え方は、読者の思考の枠を打ち破り、著者の考えに心から共鳴させられるものである。これはなにも良質な自己啓発本を読むことに限らず、旅行に出たり、問題点を書き出すことによっても得ることができるものだ。いずれの場合も、自分自身を第三者の立場に置いて見直すことができる行為だからだ。

カールソンも認めているように、すべてが小さなことばかりではない。しかし、すべてを見渡す大局的見地に立てば、いかに大きな事件であっても何とか取扱い可能なものに見えるものである。課題は、目先の感覚にとらわれるのではなく、永遠の快楽の源を求める心を、現在の固定された地点からいかにして見晴らしの良い地点へ移すかである。