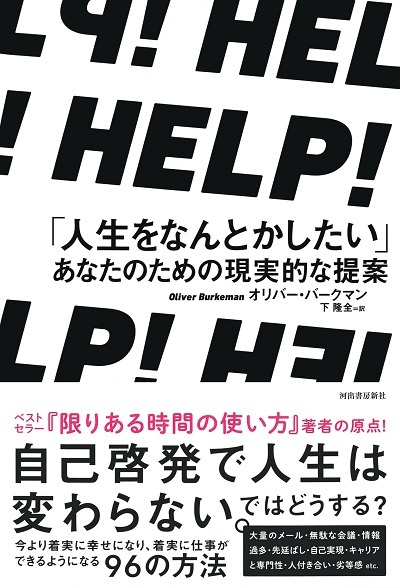

本記事は、オリバー・バークマン氏の著書『HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』(河出書房新社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「情熱を持てる仕事」など探すだけ無駄だ

まるで

このように過剰なばかりの「情熱探し」がいずれは何らかの逆効果をもたらすだろうことは容易に予測できた。案の定、「スタディー・ハックス」というウェブサイトで学術的な助言を提供しているキャル・ニューポートの報告によると、巷には苦悩する学生たちの助けを求める声が大合唱となって上がっているそうだ。彼らはいまだに自分たちの情熱を見つけることができずにいるか、あるいはあまりにも多くの情熱を見つけたためどれを選んだらよいか決められずにいるか、もしくは、例えば電気技術者の道を選んだにもかかわらず動物相手の仕事に情熱を感じている、といったように、さまざまに苦悩しているのである。

ニューポートは言う。「そうした学生たちにとっての情熱とは、もともとどこか、そのあたりに存在していて、『神秘的でプラトニックで、誰かに発見されるのを待っているもの』であり、それは間違った危険な思い込みである」と。彼が言いたいのは、情熱とは何らかの技能を修得したときに感じるもので、苦労せずに得る魔法のようなものではない、つまり、情熱は自ら創り出すものであって、「見つける」ものではない、ということだ。

仮に今の仕事が大嫌いだとする。もしも情熱が「どこか、そのあたり」にあって発見されるのを待っているものな、今の仕事を辞め、ほかの仕事を探すしかない。しかし、もし情熱が創り出されるものであれば、今の仕事を別の方法でやってみるというのも有力な案の1つとして考えられるのである。

さらに掘り下げて考えてみると、とにもかくにも、情熱に支配される仕事や人生に果たしてどれほどの価値があるのだろうか、という根本的な疑問を感じるのである。情熱から神秘性を取り除いてみてはどうか。そうすることは、「人々を情熱の呪縛から解放することである。人生で『正しい』ことをしているかどうか不安に思いながら情熱という妄想に取り憑かれていた人たちを解放することである」とニューポートは言っている。「しっかり取り組めば、ほとんどのものが単なる興味の対象から情熱の対象に変わることがわかる。だから、在学中の学生が学位や卒業後の職業などの選択で悩む理由などまったくない」と。

社会人になったら目の前にあるものから、興味あるものを選べばいい。後はそれをしっかり頑張ってやることだ。そうすれば、それらがいつの間にか興味の対象から情熱の対象に変わっているのに気付くだろう。「情熱」とはその程度の代物で、大騒ぎするほどのものではないのかもしれない。

「快適ゾーン」「不快ゾーン」二元化の罠

私の親友に某大学所属のまじめな科学者がいる。彼は、現在流行している自己啓発本やワークショップ、ウェブサイトはすべてが意志薄弱な戯言にすぎない、と思い込んでいる。そんな彼が、最近スカイダイビングを始めたそうだ。「そりゃあ、おっかないさ。でも、本当に価値のあることは何だっておっかないものだろう」と。まったくそのとおりだ。だが、逆におっかないことがすべてやりがいのあることとは言えない。例えば、目隠しをしたまま交通量の多い高速道路の直線コースを走って横切るなんてことは、まったくゾッとする話だ。

この話は、昨今の自己啓発家たちが自由気ままに喧伝している「快適ゾーン」という考え方に関連する。彼らの説明は、「もしあなたが何かで成功したいなら、快適ゾーンの外へ一歩踏み出しなさい」というものだ。彼らの理屈はこうだ。自己責任で行うこと、例えば、今の会社を辞めるとか、昇給を要求するとか、誰かをデートに誘うとか、付き合いをやめるとか、そういった行為はすべて非常に強い不快感をもよおすものである。なぜなら、それらは将来に対する大きな不安を誘発するからだ。

しかしながら、世間ではほとんど語られていないが、快適ゾーンの内側にいても「このままでいいのか?」という不安が広がり、快適どころか不快な気分になることが多いのもまた事実だ。

だからといって、快適ゾーンの概念がまったく役に立たない、と言っているのではない。スーザン・ジェファーズのベストセラーに、古典的ながら非常に分別のある内容の『とにかくやってみよう 不安や迷いが自信と行動に変わる思考法』(山内あゆ子訳、海と月社)がある。今まさに求められているのは、そこで語られている内容を実践する力なのである。

ただ、誤解しないでほしいが、これはトム・ピーターズのような大物経営コンサルタントが熱狂的に勧めているような内容ではない。彼のように、「肝をつぶすほど恐ろしいことに挑戦せよ」とか、「あえて不快ゾーンを探究せよ」などと言っているのではないのだ。

私が言いたいのは、人が何かを行う前に感じる「怖いなあ」とか「もし失敗したらどうしよう」とか「できれば、やらずに済ませたい」などという内的恐怖心や消極心をいかにして克服するか、ということである。

「自分自身を諦めなさい」と言ったのは、日本の心理学者、森田正馬である。このいかにも東洋人らしい無表情な助言は、ニヤニヤ笑いながら説得にやってくるポジティブ思考家の一団と一線を画し、新鮮な一息を入れてくれるものだ。彼は言う。「今すぐ、行動を起こしなさい。ノイローゼの状態にあっても、不完全であっても、優柔不断であっても、不健康であっても、怠惰であっても、その他自らを正確に表現できないいかなる状態にあっても、とにかく前進しなさい。そして、でき得る限り最高に『不完全な人間』でありなさい。死ぬまでに成就させたいことをただちに始めなさい」と。

「いつもの自分」の無意味さ

「初めてのデートで大切なことは、何よりもまず、いつもの自分を失わないことです」と、人気テレビタレントで人間関係のコンサルタント、リサ・ステッドマンは言う。彼女がそのベストセラー『It’s a Breakup, Not a Breakdown(ブレイクダウンしたんじゃない、ブレイクアップしたの!)』で繰り返し述べているこのアドバイスは、昔からずっと語り伝えられてきた「決まり文句」にほかならない。デートに限ったことではない。書店の棚に並べられた自己啓発本や雑誌に目をやると、就職の面接や、友だち作りや、商談などをうまく進めるにも「いつもの自分でいること」がカギになると説かれている。

しかしながら、よく考えてみると、「いつもの自分でいること」という言い回しは極めて特異でとらえどころのない言葉である。そのもっともらしく深刻な響きにもかかわらず、具体的内容に欠ける無意味なアドバイスだからだ。第1に、「いつもの自分(本当の自分)とは何か」という問題がある(実は、この「いつもの自分であれ」という表現は古い禅宗の「公案」の文言を翻訳したもので、「公案」とは仏教の修行僧の心にショックを与えるために考案された課題集である。合理的な意味を持たない文言ばかりで、これら実のない文言を日々の警告として繰り返し唱えることが果たして賢明かどうか疑問に思わせる代物なのだ)。

第2に、仮に本当の自分が何であるかを認識しているとしても、自分らしく振舞うのは不可能である、ということだ。そもそも本物の自分になろうと積極的な行動を試みること自体、すでに見せかけの行為にすぎない。しかも、このパラドックスをこえようとして、積極的な行動を控えたとしたらどうだろう。それもまた、形を変えた見せかけ行為にすぎない。

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックは決定的な反論をしている。自分の個性や特技を固定的にとらえることはその人の行動意思を制限し、それ以上の行動やそれ以下の成果に対して不安や不満などのストレスを引き起こす原因となる。これとは反対に、失敗や不成功を恐れず、自分の才能を発展的にとらえる考え方がある。早期の失敗は物事が進行中であることを示すフィードバックであると考えるのだ。ある意味で、人々はここにいたって初めて「いつもの自分(制約を受けないありのままの自分)でいること」が可能となるのではないだろうか。ただし、その「自分」とはそもそも本質的に変化し続けるものである。ドゥエックの研究が示すのは、人間は自分の能力を固定的なものから拡張的なものに変えるだけで、ストレスレベルや成功のパターンを変えることができる、ということだ。そうすることで、人々は変化を冒険としてとらえ、自分自身を固定的な枠組みから解放できるのである。