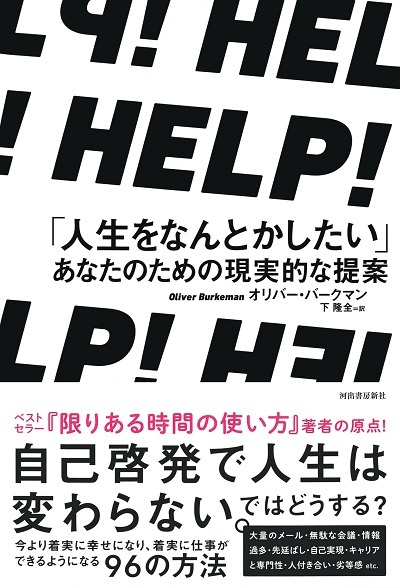

本記事は、オリバー・バークマン氏の著書『HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』(河出書房新社)の中から一部を抜粋・編集しています。

大金持ちになれない人の特徴

どうすれば大金持ちになれるか、その方法を皆さんに教えたがっているT・ハーブ・エッカーという男を紹介しよう。彼はストリート・スマート・ビジネス・スクールという学校の創設者で、「億万長者の精神」という講座も開いている。多くの自己啓発書が書いているように、この講座も「豊かさの精神」を人々の心に広めようとしている。お金というものは無制限に存在するもので、あなたには世界中のお金を欲しいだけあなたの銀行口座に振り込ませることができる無限の権利がある、という考えである。

ただ、この講座を受けるには、1人あたり1,295ドルもかかるので、いまだ貧乏性の抜けない私には、残念ながらこれ以上詳しいお話をすることができない。こうしたハーブのやり方には疑問もあるが、一理あることも認めざるを得ない。問題はわれわれの側にある。というのは、われわれはお金についてある種の偏見を抱いているからだ。

ある研究によると、ほかの仲間たちと同時に大幅に給料がアップするより、少額でもいいから自分だけが昇給する方が良い、と考える人が多いという。また、100ポンドのお金を偶然に手に入れたときの喜びよりも、同じ100ポンドを失くしたときの悲しみの方が大きい。あるいは、銀行にキャッシュを預ける一方で、預金金利よりも高い金利のクレジットカードで借金をしている。

こうした行為は、伝統的なエコノミストには理解できないだろう。お金というのは元来、いつでもどこでも代替可能なもののはずだが、われわれはそう扱ってはいない。それぞれの札束に感情のこもった意味を持たせるという、いわば「精神的勘定」を設定しているのだ。このことを示す古典的な一例を挙げよう。ある劇場の入場券を10ドルで購入したが失くしてしまったとして、あなたなら新しいチケットを買いますか、と質問したところ、「買う」と答えた人はわずか40パーセントだった。ところが、仮にあなたが劇場へ行く途中で10ドルを失くしたとして、それでも劇場の入場券を買いますか、と質問したら88パーセントの人が「買う」と答えたという。

同じ10ドルの損失なのに、これはどういうことか? 2枚目のチケットを買うことに躊躇した人たちは、おそらく、あらかじめ無意識ながら娯楽費にあてる予定で確保していた金額から予定外の出費をしたくないと思ったのだろう。

幸いにも、われわれはこの習性をうまく利用することができる。ブロガーのブライアン・フレミングが考えた「貯蓄哲学」というものがある。彼は毎日1ドル(あるいは一ポンド)を使わずに貯めておくのは普通の収入の家庭なら苦痛にならないはずだ、という。この小額のお金を毎日の必要経費として強制的に経理処理することで、貯蓄が着実に増え続けるだけでなく、将来無理なく消費額を増やすこともできるというメリットがある。それとも、あなたが1,295ドルを支払ってでも大金持ちになる秘訣を学びたいというなら、どうぞ。そして今度、それがどんなものだったか、是非私に教えてください。

さまざまな時間感覚 ―― なぜ年をとると時間の経過が速くなるのか

先日、心臓が止まるほど恐ろしい研究報告を読んだ。それ以来、私はまるで古代の水夫のように、誰彼なしにそのことを話して回るようになった。そうすることで、気持ちが収まるとでも言わんばかりに。そして、今度は、あなたが私の話を聞く番だ。

誰もが知っているように、人間は年をとるほど、時間が速く過ぎていくように感じるものだ。

ところが、1970年にシンシナティ大学が行った研究によると、もしあなたが現在20歳だとすると、すでに人生の半分を主観的に体験したことになる、という(実際には80歳まで生きるとして)。そして、あなたが今40歳だとしたら、(同じく80歳まで生きるとして)あなたの人生はすでに71パーセント超過している、という。基本的には、実年齢が30歳をこえると、あなたはほとんど死んだ状態である、ともいう。要はそれだけの話なのだが……。

ところで、われわれの体感する時間が一様でないのは、年齢のせいだけではない。見知らぬ国で1週間の休暇を過ごしたとして、そのときの思い出は、毎日仕事に追われる現実の1週間とは比べ物にならないほどのんびりした長い時間だったはずだ。他方、どうしようもなく退屈な時間も、限りなく長く感じる。「熱いストーブの上に1分間手のひらをかざしてごらん。一時間もそうしていたかのように思うだろう」と、アインシュタインが言ったそうだ。「可愛い女の子と1時間一緒にいても、まだ1分しか過ぎていないように感じるだろう。これが相対性理論というものだ」。

そこで、シンシナティ大学の研究で「すでに死んでいる」とみなされたわれわれ30代以上の者にとって、時間のスピードを緩め、楽しい時間をもっと長く維持する方法はないのだろうか? もっとも、ジョーゼフ・ヘラーの小説『キャッチ=22』に登場する、延命の見込みのない空軍パイロットのダンパーのように、わざと退屈な時間を延ばそうと試みるのはご免だがね。心理学ノンフィクション作家のスティーヴ・テイラーはその著書『メイキング・タイム 時間の流れをコントロール』(藤井留美訳、DHC)の中で、われわれを絶望から救ってくれる考えを披露している。人生における時間の経過ペースが年齢と共に速くなっていくのは事実だが、それは人生全体の総時間に占める体験時間の割合が年を改めるごとに前年より減っていくからで、仮にあなたが10歳だとすると、それまでのいずれの1年間をとっても、人生全体の10パーセントを占めるが、70歳になるとその割合は1.4パーセントまで下がっている、というものだ。

それよりももっと面白い考え方がある。心理学の祖父とも呼ばれているウィリアム・ジェイムズが最初に提案した「新しく取り入れる情報の量が多いとき時間はいつもよりゆっくりと経過していく」というものだ。初めての目的地へ行くのにかかる時間が帰りの時間より長くかかるのを説明するもので、休暇中の時間の方が仕事中の時間よりも長く感じるのもこのためだ。それなら、新しいことを求めて日常生活から脱出してみてはどうだろう。テイラーはこう書いている。「同じ休暇をとるにしても、冒険旅行に出かける人たちの方が、浜辺でぼんやりと過ごす人たちよりも休暇を長く楽しんでいるようだ」と。

だが、ちょっと待てよ。楽しんでいるときの時間は矢のごとく飛び去るのではなかったか?

そう、そのとおり。ここで注意しなければならないのは、われわれが記憶を思い起こすときに感じる時間と、実際に体験しているときに感じる時間が同じではない、ということだ。通常なら、時間がゆっくり進むのを好む人などいない。退屈するだけだから。われわれが好むのは、過ぎ去った過去、それも何年か前をゆっくり思い出すことなのだ。一番幸せなのは、何かに夢中になって時間の過ぎるのを忘れているときと、それを後になってじっくり時間をかけて思い起こすときである。これは、過激なスポーツや瞑想など、極度の集中力を要する活動がもたらす効果だ。反対に、暗い部屋に独りで座り、あのシンシナティ大学の恐ろしい研究結果の意味を考え、ぶつぶつ不平を言っても、この効果は期待できない。というわけで、私もこれ以上考え込むのはやめることにしよう。

「汝自身を知らない」ことを知れ

「汝自身を知れ」というのは古代ギリシアの格言で、あの「デルポイの神託」で有名なアポロン神殿の入り口に刻まれているものだ。この言葉は、人生を賢明に、かつ豊かに生きるための優れた処方箋のように思える(多少あいまいな点があるのも確かだが、そのあいまいさは神託の神託たる所以でもあるだろう)。

心理学者がこの格言に関してしつこく調べ始めたのはここ一世紀ほどのことだが、そのときまず遭遇したのが「われわれは自分の心を知ることができないのではないか?」という疑問である。

われわれは自分の頭脳の中で何が起こっているのか、よく知っていると思っている ―― どうすれば幸せになれるのか、どうしてそんな考えを持っているのか、なども理解しているつもりでいる ―― しかし、本当のところは何もわかってなどいない。われれは、自分について何も知ってはいないのだ。

最近行われた、女性の肉体的魅力を巡る実験のエピソードがいい例だ。まず参加者に二人の女性の写真を見せて、どちらが魅力的かを選んでもらい、選んだ女性の写真を手渡すときに、手品を使ってもう一方の選んでいない方の女性の写真を渡す。そうして、なぜその女性を選んだのかを説明してもらう、という実験だった。すると回答者の多くは、別の女性の写真を渡されたにもかかわらず、自分が選択した女性であるかのようにその魅力を説明し始めた。ある回答者などは、例えば、彼女が可愛いイヤリングをつけているからだ、と説明したが、最初に選ばれた女性はイヤリングなどつけていなかった、という。つまり、この回答者は、自己の感性や記憶の矛盾に気付いていないのだ。

「自らの心をしっかり把握していなければならない」と考えるのは、至極当然のことに思える ―― だって、われわれは自分の頭脳の中の一番見晴らしの良い場所に立っているのだから。そうだろう?

ところが、現実は目を覆いたくなるほど悲しい状態にある。まるでアマチュア心理学者が自らの心中で起こっていることをあれやこれやと憶測しているようなものだ。もっとも、他人の心中を探るより多少正確だとはいえるだろうが。このことは、1977年、大学の研究員のリチャード・ニスベットとティモシー・ウィルソンの二人が大学の保存記録を隅々まで調べたとき、再三にわたって発見していることだった。

典型的な一例を挙げると、あるショッピングセンターで買物客の足を止めて、形状がまったく同一の4つの「異なる」製品を示し、その中からどれか1つを選ぶよう頼んだところ、一番遠くの右側にあるものか、あるいは最後に目に付いたものを選ぶ傾向にあることがわかった。だが、そうしたことが選択を決定づけたのだと彼らにそれとなく指摘してみようものなら、彼らはフンと言って軽蔑することだろう。それほど、一般の人々は心理学や心理学的現象に関心が薄いのだ。

しかし、こうやって考えていくと、気分がだんだん滅入ってくるではないか。自分には精神的な人生を送る資格がないのだ、と諦めるために議論しているように思えてきてしまう。人には、その人生を充実させるために何らかの選択を迫られるときがあるが、そういう機会をも捨て去らなければならないようにさえ思えてくる。なぜなら、もし自分が何を何のためにしたいのかがわからないならば、そもそも選択などすべきでないからだ。誰がしてもなるようにしかならないときは、周囲の風雨に打たれるままに、事象の流れに身をまかせるのが一番いい。

このような敗北主義とは一線を画し、またそうした心理状態に陥らないようにするには、自己認識の限界を健全に判断する以外に方法はない。つまり自分自身について知らない部分がたくさんあることを素直に認める、あるいは自分のどの点がわからないのかをしっかり認識することが必要なのだ。

結局のところ、人間関係にせよ、仕事にせよ、われわれが幸福になるためには何をなすべきなのかについて、今まで固定的に考えていたことが、いかに脆弱な基盤の上に成り立っているかが明らかになった今、自己認識の限界を知ることは極めて大切なことなのである。それは、既成概念を捨て去るのではなく、新たな実験を重ねていくための処方箋になるのではないだろうか。今までに「本当の自分ではない」として消し去っていたことを再試行しながら、新しく深みのある自分の姿を発見することに繫がるのではないか。

オスカー・ワイルドは、既存の固定観念を崩すことについて一家言を持っていた。彼は「デルポイの神託」とはまったく関係ないが、「己を知っている(と思っている)のは心の浅い人間だけだ」と反駁している。