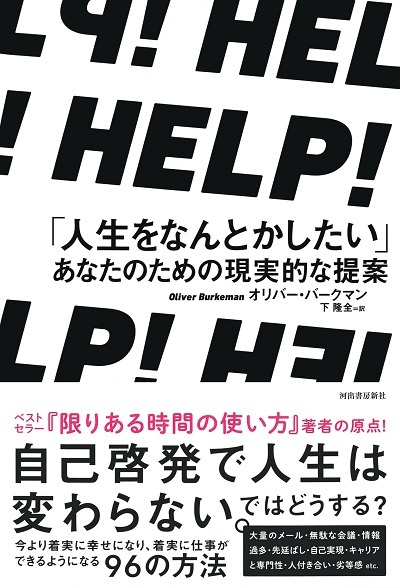

本記事は、オリバー・バークマン氏の著書『HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』(河出書房新社)の中から一部を抜粋・編集しています。

好感を持たせるには奢るな、奢られろ

言うまでもないが、数多い自己啓発本の中で、読者に約束する目標を達成したものはほとんどない。中には、読者がそもそも望んでもいないことを約束している本まである。その一例がクライブ〝ロック・ソリッド〞ウェブという名前の元男性ストリッパーが書いた『How to Date Paris Hilton(パリス・ヒルトンとデートするには)』というものだ。パリス・ヒルトンは、ここでは「美しい女」の代名詞として使われているが、そもそもなぜ彼女のような女性とデートしたいのか、という疑問に著者は一切答えていないのだ。

デートに限ったことではなく、日常の友情関係やネットワークにおいても、「相手に好感を与えるにはどうすればいいか」をテーマにした本が無数に出回っている。多少は何とかできそうなことが書かれていても、ちっとも魂のこもった内容が見当たらないものがほとんどだが、実はこの手のものは、18世紀頃に最も古い自己啓発運動の一つとして流行したものだったらしい。ベンジャミン・フランクリンにまで遡る話だ。

フランクリンは好奇心の強い男だった。また、機知に富んだ著述家であり、熟練の外交官であり、それに避雷針を発明した天才でもあった。にもかかわらず、他人を多少いらいらさせる気性の持ち主だったと推測される。バージニア大学の助教リタ・コガンソンは、アメリカの若手作家中心の政治誌『Doublethink Quarterly(季刊二重思考)』にこう書いている。「彼が今生きていたら、フェイスブックにたくさんの友人を持っているだろう。だが友人たちの本音は、友だちリクエストを断って彼を怒らせたくなかった、というものだろう ―― フランクリンはそういうタイプの男だった」と。

しかし、当のフランクリンは人間の魅力について、こんな意外な真相に注目している。「人間は、恩恵を受けるよりも、恩恵を施すことによってその相手を好きになる傾向がある」というものだ。フランクリンは、かつて自分に反感を持っていたペンシルベニア議会の議員を味方に引き込むのに成功したことを回想する。相手にペコペコへつらった結果ではなかった。相手の書庫から特別な希少本を借りたいと申し込んだとき、相手が喜んで応じてくれたことがきっかけになって、2人の間に友情が芽生えたのだ。「一度あなたに親切にしたことのある人は、あなたに対してさらに親切にしようとするだろう。この傾向は、あなたが親切にした人よりも強い」とフランクリンは言う。

心理学者はこれを「ベン・フランクリン効果」と呼んでいるが、その根底にあるのは「認知的不協和」を嫌う心理である。われわれは、自分の行動と思想の間にミスマッチが生じると耐えられなくなる。だから、誰か他人を援助しているときは、無意識に自分の思考を相手のためになるように調整しようとする。結局、価値のない誰かを助けているとは思いたくないのだ。

こんな例もある。とある研究のために行われたコンテストで賞金を獲得した学生たちがいた。ところがコンテスト後、何人かの学生は、一旦貰った賞金を返還してほしいと依頼された。その賞金が研究者たちの貧しいポケットマネーから出されたものだから、という理由だ。その後の追跡調査で、賞金の返還要求に応じた学生たちの方が、要求されなかった学生たちよりも、より強い好感を研究者たちに抱いていたということがわかった。

この結果の意味するところは注目に値する。上司にはおべっかを使うな。代わりに、何かを要求しなさい。友だちにはたくさんの贈り物をするな。代わりに、友だちの持ち物を貸してくれるよう頼んでみなさい。クライブ〝ロック・ソリッド〞ウェブらデートについての助言者たちが何と言おうと、バーなどで異性ににじり寄って飲み物を奢ったりするな。代わりに、自分の飲み物代を支払わせなさい。

目立つ存在になることの是非

私がまだ若くて、これからの人生の職業を選ぶためのさまざまなカウンセリングを受けていた頃の話だ。就職の面接試験をパスする1番の方法は、何としても相手に「忘れられない印象」を与えることだ、とアドバイスされたことがある。

中でも忘れられないのは、ある紅顔の新卒学生が広告代理店の面接試験に臨んで、ビニール袋に入れた金魚を持参したという話だ。ブランド(商標)設定の複雑な工程を説明するのに使用したらしい。ほかにも、経営コンサルタント志望の男がおもちゃのピストルから布を発射し、その布に書かれたメッセージを机の上に広げた、という話も聞いた。もちろん、そんな非常識なやり方が受け入れられるはずがなかった。もしもそうした、直感的で派手で、地味な実技を伴わないパフォーマンスが人気を博するようだったら、英国の金融や商業は混乱し、経済は破綻していただろう。

だが、ここでちょっと考えてみよう。

今の時代も、かつてほど華やかではないにしろ、「社会で目立つようになれ」という呼び声は依然として大きいのではないか。『飛び出せ! 大衆の中から傑出せよ』とか『職場で際立つための101の方法』といったようなタイトルの自己啓発本が世に出て、「他人との違いを演出することが繁栄のカギである」と説いている。また、インターネットでも無数の自己啓発ブログが「他人に注目される人生を送れ」と読者に語りかけている。

これらがまじめで分別のある自己演出(幸いにも「金魚」を使う必要のない演出)を奨励している限り、自己の社会的価値を押し上げる効果が期待される。また、世の流れに無批判に従うのではなく、自らの努力で他人から認められる存在になろうとする者には誰もが賛同することだろう。

しかし、そんな風潮と相いれない考えが存在するのも事実で、目立つことを勧めている本は別にして、ほとんどの自己啓発本は周囲の環境に適応し、友人や同好の仲間をつくることの重要性を説いている。そのために経験する悲しみや心配、ストレスなどはむしろ当然のものだという。実際、社会心理学では、われわれが一体感を維持することでどれほどの恩恵を受けているかについて論じた資料がたくさんある。例えば、実験社会心理学のソロモン・アッシュ教授が行った有名な同調実験では、一室に集まった参加者が長さの違う線を見せられ、長さが同じだと主張するサクラの人たちの虚偽の主張に75パーセントが影響を受けて、自らの目を信じようとしなかったという結果が残されている。

「傑出すること」と「同調すること」という2つの相反する理念を体系的にとらえたのが、最近発表された「最適独自性理論」だ。これは極端に異常な場合とごく平均的な場合との中間に理想的なスイートスポットを探し出そう、というものである。そのために、われわれは絶えず自分たちの行動を調整しようとする。同一性を重んじる社会で窒息しそうになると、独自性を求めて懸命に努力するが、個性の集まりの中で孤立して心細くなると既存の基準に戻って行動しようとするのだ。

つまり、特殊性と尋常性のバランスの問題なのだ。にもかかわらず、われわれが両者を公平に見なしているとはとてもいえない。一方を称賛すれば、他方を蔑視するのである(「多くの人は静かな絶望の中に人生を送っている」と哲学者ヘンリー・デイヴィッド・ソローが書いているが、その中には体制順応派の人たちへの冷笑が見え隠れしている)。だから、つねに目立つべく努力すべきかどうかは、考えものであるといえる。中には、並みの生活を送ることを勧められる人も少なくないのだ。

いつも文句ばかり言っているあの頑固なイギリスの詩人フィリップ・ラーキンの引用など滅多にしない私だが、生まれたばかりの女児に捧げられた詩『昨日生まれた児に』は、ここで私が言う「極端な特殊性を矯正する」ヒントになるだろう。

「ありきたりのものであってくれればいい/世の女性たち同様/つきなみの才分の人間でいい/オカメでもなければ、美人でもなく/目立つようになって/釣り合いを崩すようなものにもならなくてよい/釣り合い自体は役に立たないが/それがなければほかの物が目立ち過ぎる/冴えない人間だっていい、本当に︱/それがいわゆる、上手で/慎重で、融通のきく/なまぬるいが、魅力的な/幸福づかみであるならば」(『フィリップ・ラーキン詩集』児玉実用ほか訳、国文社より)