の記事は2025年1月24日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.263『46道府県と東京都との転入・転出/20~29 歳層の動向 東京都の人口転入・転出傾向 Part 1』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• 東京都と他の46道府県との転入・転出の動きは、都区部の動きによって概ね説明できる。

• コロナ禍で都区部への転入超過数が減少した時期においても、10~19歳層、20~29歳層の東京都への転入超過数は、低水準ではあるものの 2012~2023年の12年間で最少とはならなかった。

• 一方、コロナ禍により上記以外の全年齢層が都区部からの転出超過に転じ、転出数はコロナ禍前に比べいまだに高水準にある。

本レポートの構成

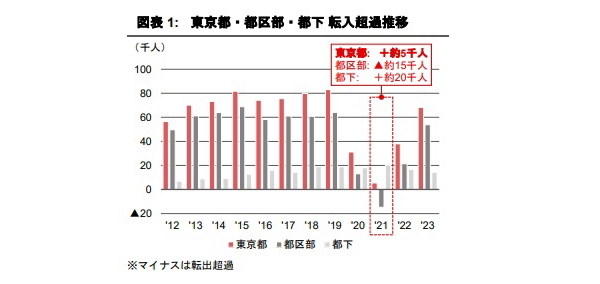

東京都への転入超過数が従来の年間6~8万人規模から、2021年には約5,400人に急減したことは記憶に新しい。この時は、周辺自治体への転出が急増したことが主な理由とされた。その後、東京都への転入超過数は再び増加し、2023年の1年間の転入超過数はコロナ禍前とほぼ同水準となっている。

結果的に見れば、「コロナ禍前に戻った」ということであるが、本当にコロナ禍前と「同じ状況」に戻ったのであろうか。本レポートでは、この点を基本的な問題意識として、2021年を中心に東京都とそれ以外の46道府県との転入・転出者の増減の変動、10歳階級別の転入・転出動向について、住民基本台帳人口移動報告のデータをもとに分析する。

レポート全体はPart1からPart3までの3部に分かれており、Part1では、東京都・都区部・都下(市町村部)と、東京都以外の46道府県との地域別・年齢階層別の転入・転出の傾向を確認し、次いで、都区部についての20~29歳層の動向を見ていく。Part2では、30~39歳層と0~9歳層、また50~59歳層の変化を確認する。Part3では、各10歳階級の転入・転出と、それに係る転出元となる地域の総人口との関係を調べていく(図表は全て三菱UFJ信託銀行が作成)。

なお、Part1からPart3までの一連の分析で対象とするのは、転入・転出により引き起こされる社会増減のみであり、出生・死亡による自然増減は対象としていない。

Part1となる本レポートでは、年齢階級別・移動前後の居住自治体別のデータが公表されている2012年から2023年までの12年間<1>の「住民基本台帳人口移動報告」のデータをもとに、東京以外の地域を「北関東以北」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」「中部」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の8つの地域<2>に分け、どのような変化が起きていたか確認する。また、一部については、7つの10歳階級(0~9歳層、10~19歳層、…50~59歳層、60歳以上)に分け、地域別・年齢階級別の動向を検討する。

1:住民基本台帳法の改正により、2012年7月から住民基本台帳に外国人人口が算入されることになり、その直後から「毎年1月1日時点」等の断面ベースの計数には外国人の人口が反映されている。一方、公開されている10歳階級別移動人口では、2017年までは日本人のみの計数であり、外国人人口の移動が反映されるのは2018年分(暦年)のデータからとなっている。よって本レポートでは、2012~2017年までの人口移動、また比較のための年初人口はともに日本人ベース、2018年以降は、年間移動人口・年初人口とも外国人を含む総数ベースとしている。

2:一般的な「地方」をベースに数字の規模がある程度揃うように決定。各「地域」に含まれる道府県は次の通り。

「北関東以北」:北海道、東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、北関東3県(群馬、栃木、茨城)。「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」:表示の通り。「中部」:甲信越(山梨、長野、新潟)、北陸3県(富山、石川、福井)、東海3県(静岡、愛知、三重)、岐阜。「近畿」:滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫。「中国・四国」:岡山、広島、鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知。

「九州・沖縄」:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。

東京都の転入超過人口

図表1は、2012年から2023年までの、東京都に係る転入超過の動向を示したものである。

東京都については、東京都以外の46道府県からの転入超過数、都区部については、46道府県と都下からの転入超過数、都下については、46道府県と都区部からの転入超過数となっている<3>。

これを見ると、冒頭にも述べたように、2015年から2019年にかけて、毎年8万人程度で推移していた東京都への転入超過数が、2021年には約5,400人に急減している。同年は、都区部は約15,000人の転出超過(都下への転出11,000人を含む)、に対し、都下は約2万人の転入超過(都区部からの転入11,000人を含む)となり、都下への総転入数は例年よりやや多い水準になっている。

転入「超過」、転出「超過」の増減について

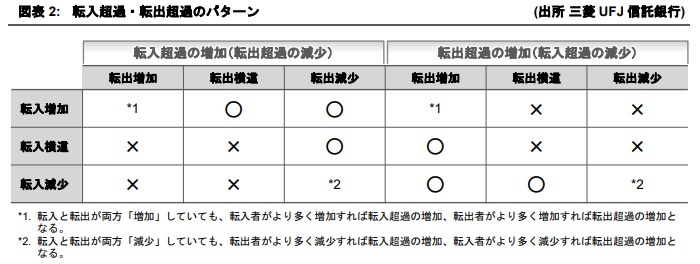

東京への人口流入においてしばしば言及される「転入超過の拡大・縮小」等であるが、「転入超過の拡大」「転出超過の拡大」の要因も考慮に入れると、図表2のように様々なパターンがある。

3:本レポートでは、住民基本台帳人口移動報告「年齢(10歳階級)、男女、転出入市区町村別結果」を使用しており、転入・転出の算出基準は市区町村となっている。従って、東京都を都区部・都下に分割して分析する場合、「都内A市から都区部B区への移動」等の値が得られるため、都内における都区部・都下間の人口移動が算出される。

例えば、「前年に比べ転入超過が拡大した」という場合は、図表2の〇印にある「転入増加・転出横這い」「転入増加・転出減少」「転入横這い・転出減少」のほか、*1の「転入増加・転出増加」、*2の「転入減少・転出減少」の場合でも転入者数と転出者数のバランスによっては、「前年に比べ転入超過が拡大」とすることになる。転入の増加と転出の減少ではともに転入超過の拡大に寄与はするが、意味することが異なるため、これについても最終的には分けて検討する。

東京都の人口変動概観

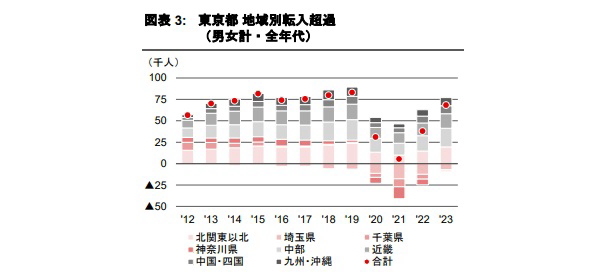

ここでは、当初に述べた国内の8地域と東京都との転入超過の状況を確認する。

図表3は、2012年から2023年までの地域毎の東京都への転入超過の動向を示したものである。図中の丸印は、図表1でも示した東京都への転入から東京都からの転出を差し引いた、一般に公表される「東京都への転入超過数」を示している。

図表3では、2012年から2019年まで東京都は埼玉県に対してはほぼ転出超過、他の45道府県に対しては転入超過となっていたが、2020年から2022年にかけて埼玉県、千葉県、神奈川県の周辺3県に向けて毎年合計で2~4万人規模の転出超過が起きたことが確認できる。

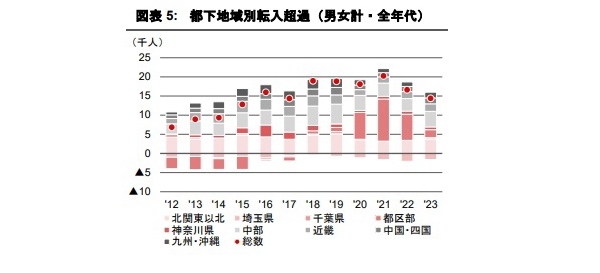

しかし東京都を「都区部」と「都下(市町村部)」に分けた場合、顕著な違いがみられる。それを示したものが、図表4と図表5である。

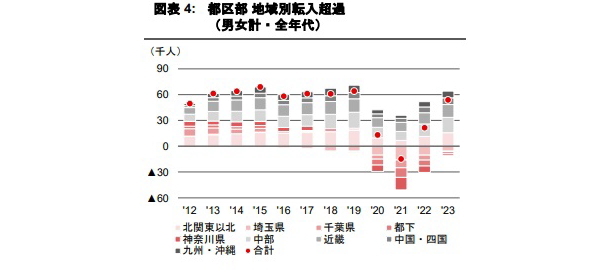

東京都の転入・転出動向は都区部の動向が大きく反映される

図表4は都区部から見た「46道府県プラス都下」との人口の転入・転出の状況、図表5は都下から見た「46道府県プラス都区部」との人口の転入・転出の状況を示したものである。

【都区部】

図表4では、2020年以降東京都全体で見られたのと同様の、都区部における転入者の減少と転出者の増加、それによる全体としての転出超過が発生し、2021年には約14,800人の転出超過(46道府県への転出超過約3,800人、都下ヘの転出超過約11,000人)を記録している。その後、転出超過の縮小と転入超過の拡大により、2022年以降は全体として転入超過に戻っている。

コロナ禍の2021年頃を中心に、横浜市、さいたま市、千葉市等の都区部周辺エリアにおいて、住宅市場が活況を呈したという指摘がある。図表4にあるように、埼玉県を除いては2012年から2019年までは都区部と「都下・神奈川県・千葉県」の間はほぼ転入・転出が均衡していた。2020年以降、埼玉県を含め毎年合計で数万人規模の都区部からの転出超過(周辺自治体からすると転入超過)に振れた場合、都区部に隣接した地域において住宅市場が一時的に逼迫することは十分考えられる。また、2023年に見られるように、これらの地域への転出者数がコロナ禍前に近い水準に戻りつつある中、当該地域の住宅市場が落ち着きを見せ始めているとされるのも理解できる。

【都下】

都下の転入超過の推移を示したものが図表5である。都下においては、2021年は都区部からの転入超過の大幅増もあり、転入超過約20,200人(46道府県からの転入超過約9,200人+都区部からの転入超過約11,000人)と転入超過数が近年で最大となっているものの、全体としては2012年以来一貫して毎年1万人から2万人の転入超過で推移しており、都区部に比べ転入・転出の動向はかなり安定している。

次節以降においては、都区部の転入・転出動向に焦点を当てる。

2020年以降の転入・転出変化=年代別動向

都区部について10歳階級別の分析を行い、世代毎の転入・転出動向を確認する。

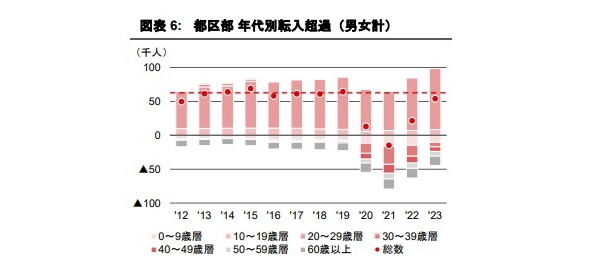

図表6は、2012年から2023年までの12年間の都区部への転入超過数を10歳階級別の構成で示したものである。

2019年までは、主に0~9歳層と50~59歳層(数は少ないが)、60歳以上が一貫して転出超過、10~19歳層と20~29歳層は一貫して転入超過、他の年齢層は時々僅かに転出・転入に振れる、という動きであった。

これが、コロナ禍が発生した2020年には、10~19歳層と20~29歳層以外の年齢層が全て転出超過となる。

さらに2021年には転出超過のみの合計が調査対象期間において最大の約7万9千人を記録、その後規模は縮小しつつあるが、2023年においても4万人超と、コロナ禍前の平均的な転出水準である約2万人の2倍の規模となっている<4>。

グラフ中●印で示される、全体を集計した転入超過の総数(転入数-転出数、一般に「都区部への転入超過数」として発表される数値)は2023年において約5万4千人と、一見、コロナ禍前にほぼ戻ったように見える。しかし内訳としては、前述のように「10~19歳層と20~29歳層のコロナ禍前を上回る転入超過」と「コロナ禍前より増加したままのそれ以外の年齢層の転出超過」が両建てとなる形で、差引計算上は「コロナ禍前に近い水準」に戻ってきたが、転出・転入の構造は異なっている。

次に、大幅な転入超過を維持している「20~29歳層」について、この層がどの地域から多く来ているのか、コロナ禍による転入超過の縮小は、どの地域に関わるどのような転入・転出の変動で引き起こされたのかを見ていく。

20~29歳層の転入・転出分解

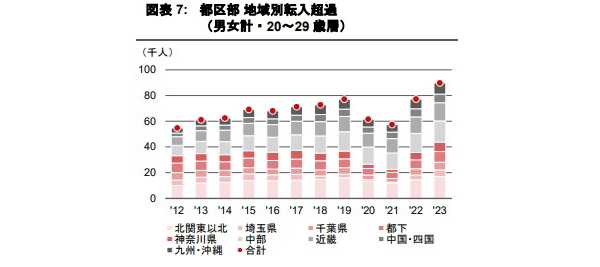

20~29歳層において、都区部に対して本稿において定義した8地域別にどのような転入超過状況にあるかを示したものが、図表7となる。

2019年に比べ2020年と2021年は転入超過の総数は大きく減少しているが、それでも2012年の転入超過数よりも多く、少なくともこの12年間で最少とはなっていない<5>。また、転入元となる地域の構成を見ると、主に減少しているのは埼玉県・千葉県・神奈川県の周辺3県や都下であり、「周辺3県と都下」以外の地域(以下「43道府県の各地域」)からの転入はさほど変化していない。

【地域別転入数・転出数分解】

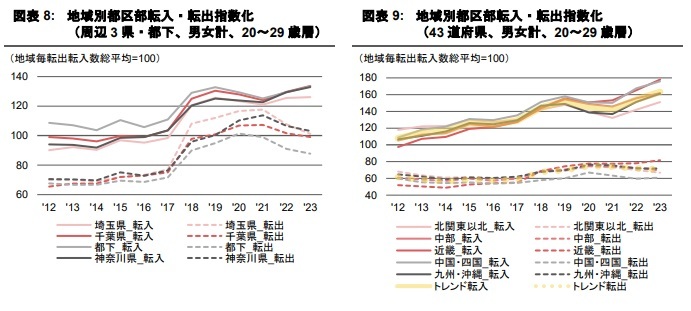

今まで転入超過数の変動を見てきたが、実際にどのような行動変化が起きたのか確認するため、地域毎の個別の転入・転出数の動向を確認する。図表8、図表9は、2012年から2021年までの地域ごとの転入・転出数を指数化したものである<6>。

4:同じ都区部に関する転入・転出のグラフであるが、図表4と図表6とでは、各年の転出超過合計・転入超過合計の水準が、地域別・年齢層別で一致していない。理由は以下の通り。都区部と対地域との関係では、都区部から見て10~19歳層と20~29歳層が転入超過、それ以外の層(特に中高年層)は転出超過という状況となっている。このため、図表4のように「地域で集約したものを積み上げる」場合、地域ごとに10~19歳層・20~29歳層と中高年層の相殺が発生し、相殺後の値を積み上げた結果、転出超過・転入超過の偏りはマイルドになる。一方、年齢層別の場合は、偏りのある各年齢層の値をそのまま積み上げるため、転入超過・転出超過とも大きい値を持つことになる。

5:グラフ上ほぼ同じに見えるが、2012年の20~29歳層の転入超過数は54,870人、2021年の同転入超過数は57,448人と、2021年の転入超過数は2012年の水準を2,500人余り上回っている。

6:各地域から都区部への転入・都区部からの転出を直接表示すると、同じような動きをしていても地域により転入者数・転出者数水準が異なるため煩雑な印象となる。よって、地域ごとに都区部への転入数、都区部からの転出数全体の平均(12年間の各年の転入者数と、12年間の各年の転出者数(正の値として扱う)の24個のデータの総合計を24で割ったもの)を算出し、これを100(各地域の転出者数・転入者数の「中心的な水準」と考えられる)として転出者数・転入者数を指数化した。

図表8は都区部と、埼玉県・千葉県・神奈川県・都下(周辺3県と都下)の4地域との関係、図表9は都区部と「43道府県の各地域」との関係を示している。

これを見ると、コロナ禍の発生した2020年以後に転入超過の縮小が顕著であった「周辺3県と都下」(図表8)は、もともと都区部との間での転入・転出の規模が大差なかった為、転入/転出の行動が少し変化しただけでも転入超過の人数が変化しやすいことが推測される。一方、「43道府県」(図表9)の各地域は全体に対都区部の転入・転出の間の乖離が大きく、転入/転出の行動にある程度の変化が起きても転入超過数の急変には至らなかったことが推測できる。

また図表8と図表9を比べると、2022年からの転入超過の回復過程においては、「周辺3県と都下」(図表8)では、「都区部への転入数は微増」であったのに対し「都区部からの転出数の明らかな減少」が結果的に転入超過を拡大させている、いわば「『都区部からの転出の減少』による転入超過増」と言える。一方、「43道府県の各地域」(図表9)においては、「都区部からの転出はほぼ横ばい」であるのに対し「都区部への転入が顕著に増加する」ことにより転入超過が拡大する、「『都区部への転入の増加』による転入超過増」であるなど、転入超過の拡大要因が異なっていることも注目される。

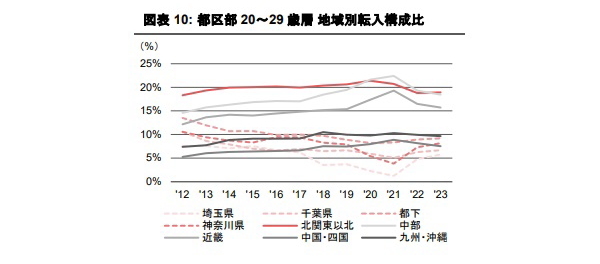

20~29歳層について、2012年から2023年までの各年の転入超過数の地域別構成比を示したものが図表10である。

点線で示した「周辺3県と都下」は、元々構成比は低下傾向(周辺3県から当部への転入は減少傾向)にあったが、2020年から2021年にかけて比率をさらに低下させた。

その後、比率は回復に転じ、2023年にはこの4地域とも2019年と同程度の比率に回復し、他の地域との構成比のバランスもコロナ禍前に戻ってきていると見られる。

おわりに

以上、コロナ禍前後での年齢層別、地域別の人口の転入・転出の動向を、東京都区部を中心に「20~29歳層」まで見てきた。

東京都としての転入転出の変動は、都区部の影響が大きいこと、一方、都下については毎年1万人から2万人程度の転入超過が続き、動向が安定していることを確認した。

都区部では、コロナ禍をきっかけに、周辺3県と都下への転出超過が発生し、いまだにコロナ禍前の水準には戻っていない。

年齢別では、10~19歳層・20~29歳層は、多少の変動はあったものの高水準の転入超過が続いている。一方、他の年代層はコロナ禍を機に転出超過に転じ、まだコロナ禍前の状況には戻っていない。

言い換えれば、コロナ禍以後は「10~29歳層の転入」と「その他の年齢層の相当水準の転出」という、「10~29歳層とその他の年齢層の置き換わり現象」のようなものが発生しており、都区部の平均年齢の上昇に、よりブレーキがかかるようになっている可能性もある。

Part2では、転出超過が続いている都区部の「30~39歳層」「0~9歳層」「50~59歳層」について分析する。