本記事は、西剛志氏の著書『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

脳の特性から考えたうまい「謝罪の方法」

仕事をしているとどうしても避けられないのが、謝罪をする機会です。

リーダーになれば、自分が直接やった失敗じゃなくても、謝らないといけない機会も出てきます。

そんな誰の身にも起きうる謝罪ですが、意外に「正しい謝罪の方法」を習っていない人も多いんじゃないでしょうか。

ここでは脳科学的に正しい謝罪の方法を伝授します。

謝罪の方法を紹介するうえで、大切なことがあります。

それは「怒りは2つの成分で成り立っている」と知ることです。

「攻撃性」と「不快感」です。

動物にも怒りがあります。縄張りに侵入されたときに、それを防御しようとして「怒り」が発生します。

人間も同じです。自分が大切にしているテリトリー、ルール、価値観が侵害されると怒りが起きます。

この怒りには、「攻撃」をしたいという衝動(攻撃性)と、相手に対する「不快感」があります。

普通に謝罪をした場合、この2つの怒りが両方ともなくなるわけではありません。

謝ったときには、怒りの「攻撃性」は消えやすいのですが、「不快感」はなかなか消えないのです。

わかりやすい例でいえば、パートナーが浮気をしたとき。浮気がバレて、相手から「ごめんなさい」と謝罪を受けたとします。これ以降、怒りの攻撃性は徐々に収まっていくのではないでしょうか。でも、不快感はなかなか消えないのではないでしょうか。

仕事で何かトラブルがあり、トラブルを起こした先から謝罪を受けたとします。謝られることで、沸々とした怒りは静まっていくのだけれど、その後もなんだか相手に対してモヤモヤしたものが消えない。それは信頼感がなくなったこともあると思いますが、それだけではなく、何か不快感が残ったままになります。

そこで、単に謝るだけでなく、不快感も一緒に消し去るためのより相手に届きやすい謝罪の方法を紹介したいと思います。謝罪には技術があります。

謝罪の技術1

1人より複数で謝るほうがいい

その理由は、他人が援助をしている姿を見ると、自分も援助や寛大さを持ちやすくなるからです。

失敗した人が1人で謝るよりも、失敗した人を支援しているもう1人がいると、この人は失敗した人を支援しているように見えるため、ミラーニューロンで謝罪を受けるほうも応援してあげようという気持ちになりやすくなるといわれています。

こんな実験があります。ロボットが注文した料理を運んできます。ロボットがわざとお客さんの前で料理を落としてしまいます。落としたあとに、ロボットが1台だけで謝る場合と、別のロボットもやってきて2台で謝った場合、2台で謝ったほうが謝罪を受け入れられやすいことが実験でわかりました。

ロボット2台に謝られたら、確かに謝罪を受け入れてしまいそうですね。

もうひとつの理由は、謝罪のコストです。

コストがかかっているように見えると、謝罪する側が苦労していると認知してくれます。その認知が快感を生み、相手を誠実さがあると判断するのです。

私たちは誠意を知覚すると、脳の意図処理ネットワークが活発化するので、謝罪を受け入れやすくなることもわかっています。

ちなみに、複数で謝る場合は何人がベストなのでしょうか。

実は、何人までという研究はなく、1人よりも2人という論文しかありません。1人で謝罪のときは、約40%しか受け入れられませんが、2人で謝罪すると約80%も受け入れられることから、これ以上増えても、受け入れられる伸び率は20%しかありません。

もちろんシチュエーションや謝罪の内容によっても変わるかもしれませんが、1人よりも2人で謝るだけで十分な効果があります。

謝罪の技術2

謝るだけではなく、そのあとに改善する行動をする

謝って、そのあと改善する行動をしたときに謝罪が許される傾向にあります。

ただ謝るだけではなく、そのあとに謝罪の内容を行動で示すことが、効果的な謝罪方法です。

そのあとの行動が見えることが、不快感を薄める効果があります。

また、ほかの調査が導き出した「完璧な謝罪法」というものもあります。

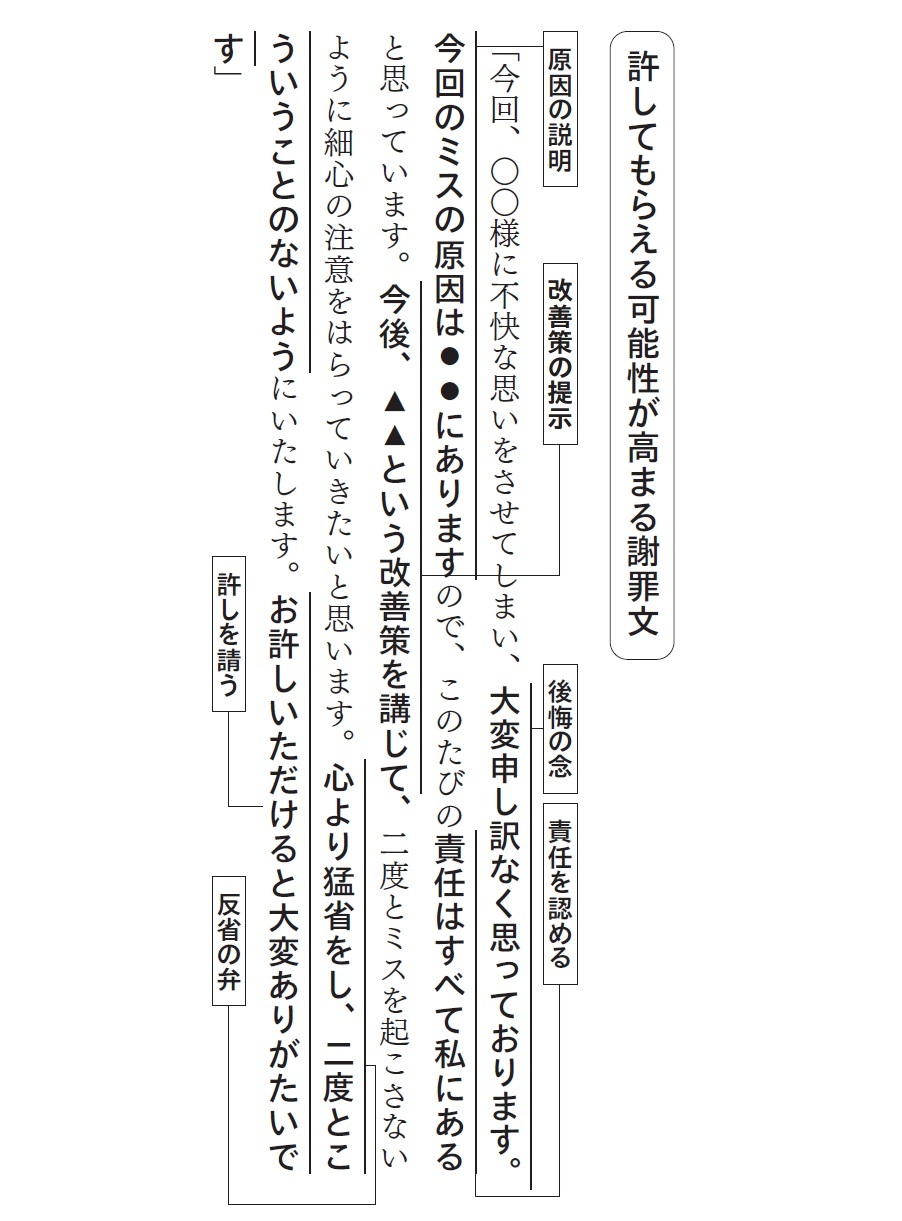

2016年に行われた調査で、謝罪で大切な6つの要素と、その優先順位が公表されました。この方法であれば、攻撃性と不快感の両方をなくすことが期待できます。

- 【 完璧な謝罪法6つの要素 】

- 1位 責任を認める(「すべて私の責任です」のように自分の責任を認める)

2位 改善策の提示(「●●を今後は行いたいと思います」など改善策を提示する)

3位 後悔の念を表す(「本当に悪かった」「こんなことをして後悔している」)

3位 原因を説明する(「自分の行動に原因があった」「油断や慢心をしていた」)

3位 反省の弁を述べる(「もう二度とこんなことはしない」「猛省している」)

6位 許しを請う(「どうか許してほしい」)

この6要素が必要で、その重要度はランキング通りです。

この6つがすべて揃っていれば完璧な謝罪になります。許してもらえる可能性が高まります。

もし謝らないといけないときは、この要素と優先順位を思い出し、ぜひ活用してみてください。

ちなみに、部下のミスを謝罪する上司の場合、「すべては私の責任です」という言葉は言いにくいかと思います。実際にミスをしたのは部下なので、上司は立場で謝罪をしているケースもありますよね。

そういうシーンでも、やはり「すべては私の責任です」と伝えたほうがいいと思います。

理由は相手が謝罪に何を求めていることが多いか考える必要があるからです。

謝ってもらうことが最優先なのではなく、自分のために(自社のために)改善をしてほしい、もっと自分たちのために時間を投資してほしい、そういう心の声があるのです。

つまり、改善することや、今後もっと時間を投資してほしいということに関しては、ミスをした張本人だけでなく上司も含まれます。なので、相手は上司に責任があると思っている可能性が高いのです。

そういう相手の心理を知らずに、部下のせいにするような謝罪をしてしまうと、相手の心証をさらに悪くする可能性があります。