景気改善の動きは企業から家計へと伝わっていく。企業の業績好調が賞与によって多く還元されれば、消費拡大に寄与しやすい。ところが、リーマンショック後、賞与分配率の上昇は鈍い。そこには、非正規化や年長者の再雇用といった雇用構造の変化が加わっているようである。

賞与分配率の変化

企業の業績好調は、ボーナス(賞与)を通じて勤労者に還元されるとされる。たとえ、春闘におけるベースアップが十分でなくても、企業収益が増えていれば、賞与のチャネルを通じて家計の所得増が進む。こうした認識は果たして正しいのだろうか。

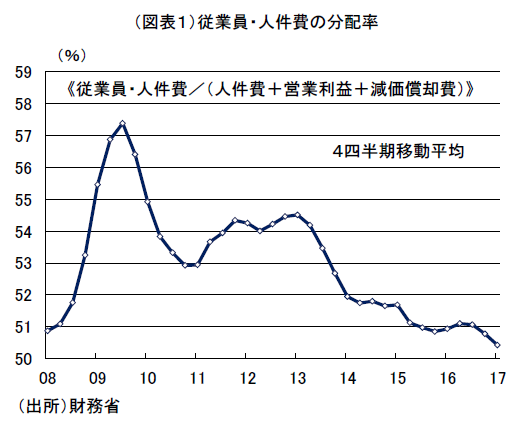

まず、賞与を含んだ従業員・人件費の分配率をみてみよう。リーマンショックを経て、この従業員分配率は低下している(図表1、データは2007 年よりも前には従業員の区分がなかった)。この分配率は、役員給与・賞与を除いている。役員給与・賞与を含むと、人件費全体が付加価値(営業利益+人件費+減価償却費)の中からどれくらい配分されたかという労働分配率になる。

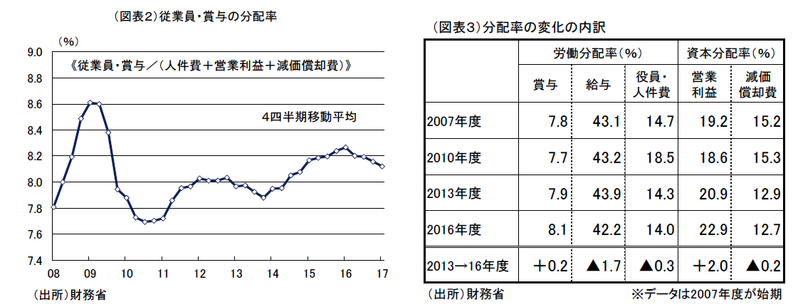

従業員・人件費のうち、従業員・賞与だけを取り出して、その分配がどう推移したのかを調べると、2010 年を底にしてじわじわと上昇している(図表2)。このことは、2010 年から2016 年にかけて、付加価値(名目値)が増える中にあって、賞与への分配もより進んだことを示している。これは、企業の稼ぎが増えると、それが賞与の増加を通じて、いち早く勤労者の所得増へと還元されることを意味する。

もっとも、賞与が増えているのに、従業員・人件費の分配率が低下しているのは、なぜだろうか。従業員・人件費は、賞与+給与だから、賞与・分配率が上昇するよりも大きく、給与分配率が低下しているという推論が成り立つ。そこで、資本・労働の分配率を2007 年度から3年間隔で並べてみた(図表3)。すると、賞与分配率は上昇してはいるものの、その上昇幅は小さく、労働分配率の低下を穴埋めする力はない。つまり、企業の業績拡大が賞与を通じて、勤労者を潤すパワーは、多くの人が信じているよりも、弱まっていることがわかる。

非正規化が循環メカニズムを弱めている

賞与分配率がこれほどまでに鈍感では、景気拡大の果実が速やかにあまねく国民全体に行き渡ることは期待しにくくなる。そして、年1回の春闘で企業収益がベースアップなどで還元される方に相対的に期待が移っていく。もっとも、2014~2017 年にかけてのベースアップ率は小幅なものに止まったことは周知の事実だろう。

問題は、ここ数年はベースアップが行われているのに、給与総額がほとんど伸びない点である。おそらく、雇用者のうち賃金水準の高かった年齢層が60 歳に近づいて、給与引き下げ、あるいは、退職してしまった影響が大きいとみられる。人員構成が、一人当たり給与の高い人が辞めて、逆に低い人が入職(あるいは再雇用)する結果、平均値としての給与が下がり、給与総額も伸び悩む。

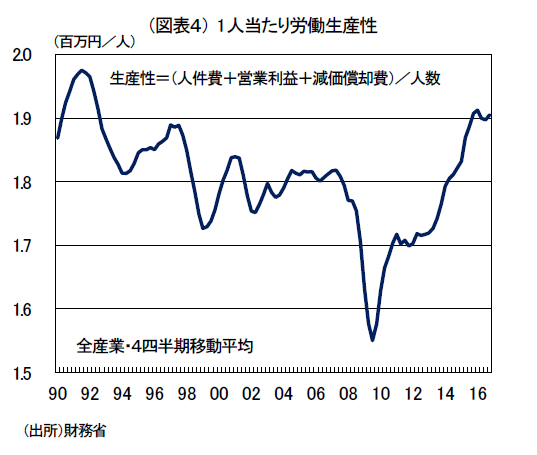

一方、企業の生産性は、リーマンショック後は急速に上昇している(図表4)。本来ならば、一人当たり生産性の向上は、1人当たり賃金をも上昇させるが、そうした動きは鈍い。その背景には、人員構成の変化がある。そこには制度的要因も影響していて、定年延長が行われた効果もある。政府は2006 年に、定年廃止か、65 歳までの雇用維持のいずれかで「雇用確保の義務化」を求めていた。2013年には希望者全員を再雇用することとなった。その結果、60 歳になった正社員が、65 歳まで定年延長される代わりに給与水準を大きく引き下げられている。または、多くの人が非正規へと雇用形態が変わって、同じく給与減となっていく。企業側からすれば、雇用継続をする代わりに、給与を下げるという待遇の見直しで応じたことになる。もしも、50 歳代後半と同じ給与水準で65 歳まで継続雇用を続けると、「年功賃金制度が負担増によって維持できない」と言われた。だから、再雇用のときに、雇用形態を変更し、60~65 歳の待遇を細く広くして雇用延長に応じた格好である。日本的雇用システムは、正社員を景気変動によって解雇しない代わりに、正社員が労働時間の調整や賞与のカットを通じて人件費の負担を吸収すると言われる。定年延長という政府からの要請に対しても、雇用者は継続雇用という安心を得るために、賞与を含む十分な給与を得るという条件を半ば捨てて、我慢したのである。雇用調整というリスクをヘッジするために、景気が良くなったときに追加的に給与を増やす権利を手放したから雇用を増やせたことになる。

前述の賞与分配率の上昇が鈍い理由を考えると、年長の雇用者の非正規化によって、賞与を受け取らない非正規雇用者が増えたことが挙げられる。最近まで、雇用者の非正規比率は上昇を続けて、約35%のところまできている。これが、間接的に企業が収益増に応じた賃金分配をしなくてもよい効果をもたらした。その結果、最近のように景気拡大が長引くほど、資本分配率はリスクテイクのリターンを受け取る形で上昇していき、その副作用として収益増から賃金・消費増へと進んでいく循環メカニズムは以前よりも活発でなくなったと理解できる。

雇用者のリスク回避が賞与の還元を弱める?

通説的な理解では、非正規雇用が雇用調整弁になって、正規雇用が守られているとされる。ところが、年長になって、再雇用された人は非正規扱いでも、事実上雇用は守られている。完全な非正規とは異なる処遇である。こうした中、リーマンショック時の経験も踏まえて、若年・女性の非正規雇用の雇用を不況期でも守るべきだという主張は根強い。個人はリスク回避的だから、そう願うのも無理はない。

しかし、再雇用された年長者も、若者も女性も非正規の雇用が守られるようになると、その代わりに、業績が良くなってさらに賃金が増える選択肢は限られてくる。景気変動に対してアップサイドの利得を捨てて、景気のダウンサイドの損失をヘッジしたいという雇用者は増えるという図式である。リーマンショック後、雇用者の賞与分配率が低下しているのは、雇用を守りたい雇用者がリスクヘッジをして、一方でリスクテイクをしている企業側が利得を得ているということになるだろうか。

労働問題が論じられるとき、解雇を認めてもよいから、業績還元をもっと雇用者に行うべきだという主張は、少なくとも筆者は聞いたことがない。昔は、非自発的失業の起こる不況時は、政府が財政出動することを主張する人がいたが、今は労働市場が完全雇用でも財政出動や雇用対策が求められる時代になった。そうした規範の変化が、企業に多くの利益を享受させることを正当化しているという見方もできる。

今後は賞与が増えるか

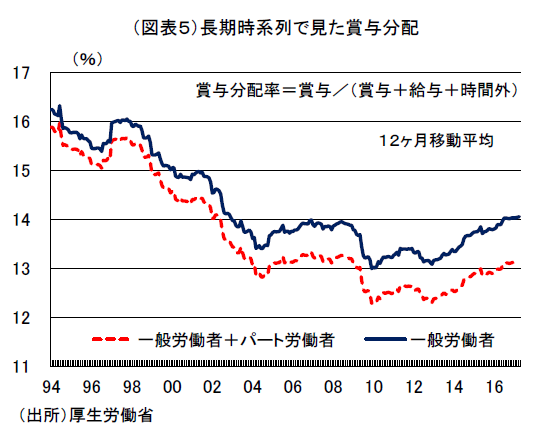

視点を変えて、正社員の賃金の中で、賞与として分配される比率はどうなっているのかを調べてみた。厚生労働省の「毎月勤労統計」には、一般労働者(正社員に、派遣・契約社員)を含むので、正確に正社員の賞与比率とは言えないが、近似値とは言えるデータである。このデータでは1988~2010 年にかけて、賞与比率が落ちていた(図表5)。これは、非正規化要因以外に、賞与比率が慎重化していることを示す。その理由は、賃金比率の主導権が企業経営者にあり、正社員のパワーが弱かったことにある。不況が長期化するとどうしても、正社員は雇用の安心を優先してしまう。雇用ショックのトラウマが長期に残存して、労働組合の賃上げを抑制させ、企業の内部にキャッシュを蓄積させる。正社員の立場がより強くならないと、賞与が増える圧力も高まりにくい。

一方、問題が「正社員の立場の弱さ」だけなのかというと、それだけで説明がつかないこともある。例えば、開示されている役員報酬のランキングを見ると、外国人の役員が高額報酬を得ているのが目立つ。これは成功報酬の発想があり、かつ外国人の報酬はグローバルスタンダードだからだと考えられる。この発想を裏返しにすれば、成功報酬が成り立たず、日本人は高額報酬をもらうのがはばかられるというメンタリティーが存在するということだろう。こう考えると、正社員が立場が弱いというだけでなく、正社員がもっと成功報酬を主張し、外国人を特別扱いしていることに腹を立てないことに、パワーの弱さがあると考えることもできる。少なくとも賞与の部分では自分の貢献を主張し、自分の人材の価値を主張する人がもっといてもよいだろう。

最後に、今後について賞与が増えていく可能性を考えてみたい。もしも、雇用者すべて定型労働だけを行っているのならば、賃金は決まった金額が支払われる。一方、非定型労働が占める割合が増えると、雇用者はスキルや創意工夫によって成果を増やせる。その報酬が賃金に上乗せされる。この図式は、人的資本(スキル)が成果を受け取っている形である。賞与によって成果がフレキシブルに還元されるから、人材への教育投資がスキルとして根付くのである。もしも、企業が他社よりもスキルの発揮を人材に求めようとするのならば賞与を増やそうとする。この傾向は、スキルの性格が自社でも他社でも成果を生む一般的能力の向上である場合に強まる(企業特殊的人的資本は自社でしか成果を生まないので賞与の押し上げには寄与しにくい)。

さらに、企業が人材を獲得する競争に熱を帯びているときは、賞与の引き上げも競争圧力を受ける。この作用は、不況のときは働きにくく、好況のときは働きやすい。好況時は、スキルの高い人材を集めて企業の業績をより高めることが行いやすいということである。

リーマンショック後、賞与比率の上昇が鈍かったことは、企業がスキルの対価をそれほど上積みしなくても、人材の定着ができたということだろう。人材が流動化するほど、賞与を増やして人材の定着率を高めないといけなくなる。もともと日本の労働市場は流動性が低く、こうした競争圧力が乏しいと考えられるが、リーマンショック後は雇用者側が安定雇用を望む傾向が強まったため、労働移動が停滞していたと考えられる。

しかし、ここにきて労働市場は完全雇用になっている。求人倍率も技能労働分野において特に高まっている。徐々に、賞与を上積みして良質の人材を企業が確保しようとする流れになってもおかしくはない。東京五輪が近づくと、今よりも海外企業の日本進出が進むだろうから、そうしたグローバル化がスキルへの獲得競争を生み出すことだろう。日本企業においても、日本国内で外国人の従業員を増やしていくだろうから、日本人も外国人の賃金上昇圧力を追い風に待遇改善を主張するだろう。人材への投資熱が企業に強まるほど、人材定着の条件として、賞与による積極的な報酬還元が促進されると予想される。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生