要旨

① 日本の出生率の低下は戦後のベビーブーム後の第一段階と、1970年代半ば以降の第二段階を経て進展してきた。1990年代に入ってから、少子化問題は大きな社会問題として認識されるようになった。少子化の要因には未婚化・晩婚化の進展があるだけでなく、最近では夫婦の出生力の低下もみられるようになってきた。

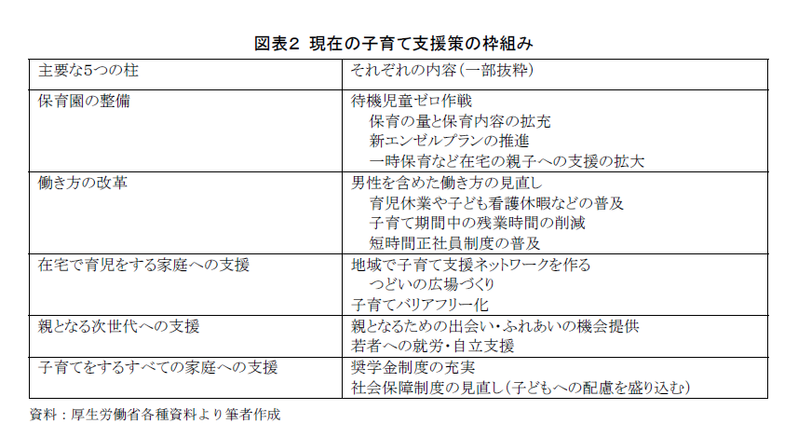

② このような中で最近の少子化対策は、仕事と子育ての両立だけでなく、在宅の親子への子育て支援も重要な課題として取り上げられている。そして、現在の少子化対策は、次世代育成という幅広い視野をもった5つの柱からなっている。

③ また、近年の経済不況の深まりの中で、子育て世帯は経済的に不安定化し、児童手当の改革など、子どもへの現金給付が課題としてクローズアップされるようになってきた。今後は子どもへの現金給付の是非やその財源を巡って大きな議論がおこるだろう。

1.少子化問題の始まり

(1)少子化問題が認知されたのは

少子化が進展している。2001 年の出生率は1.33 と過去最低記録を更新した。2015年ごろには高齢化率25%と、世の中にいる人の4人に1人が65 歳以上になる。

日本では戦後のベビーブームの後、1950 年代半ばには出生率は大きく落ち込み、1975 年以来、出生率は2を上回ったことはない。そのため、団塊の世代が高齢者になるころには高齢化率が大幅に上がるだけでなく、日本の人口が減少し始めることは、かなり前からわかっていたのである。

だが、日本で少子化が深刻な問題として認識されるようになったのは、1990 年代に入ってからである。きっかけは1989 年に出生率が1.57 になったことだ。「ひのえうま」で出生率が大幅に下がった1966 年の1.58 という出生率を下回り、もはや少子化が後戻りできないほど進んでいることが示されたからである。

(2)少子化の要因は

その後さまざまな調査などにより、少子化の主な要因は未婚化と晩婚化の進展であると判明した。日本では婚外子出産は、出産全体の2%にも満たないため、結婚が出産の前提となっている。未婚化とは結婚しない人が増えていること、晩婚化とは結婚が遅くなることである。

2000年の「国勢調査」では、女性の25~29歳の未婚率は50%を上回り、30~34歳でも25%を上回っている。また結婚しても30代遅くであれば、2人の子どもを産めるかどうかはギリギリだろう。さらに50歳になるまで一度も結婚していない人の比率を生涯未婚率というが、2000年には女性で約5%、男性では約12%となっている。この未婚率も上昇傾向を見せており、2050年には女性で約17%まで上がると予測されている。

さらに2002年の1月に国立社会保障・人口問題研究所から出された人口推計で明らかにされたのが、夫婦であっても産む子どもの数が減っていること、つまり夫婦の出生力の低下だ。夫婦の平均出生児数は1970年代から長い間、2.2前後であったが、2000年には2.14となり、今後も減少傾向で2050年には1.72になるとも推計されている。

2.これまでの子育て支援策の流れ

(1)「子育て支援」という考え方の登場

戦前の産めよ殖やせよ政策へのアレルギーもあり、長く日本では人口問題を政府が取り上げることはタブーに近かった。政府が“出産奨励策”のようなことを論じてはならないと、少子化の要因を政策的に議論することに消極的であった。

しかし、最初の少子化対策ともいえるエンゼルプランプレリュードが1994 年に発表され、1995 年にはエンゼルプラン(「今後の子育て支援のための施策の基本方向について」)が実行された。これは厚生省・文部省・労働省・建設省の4省合同で策定されたものであり、住宅問題への対応なども含めた幅広いものであった。特にこの中で目玉とされたのは緊急保育対策5ヶ年事業であり、その後しばらく日本の子育て支援は、保育園の拡充を中心に展開されることになる。このエンゼルプランが打ち出した「子育て支援」は、子育ては家族だけの問題ではなく、社会的な支援が必要であるという新しい考え方を社会に示したのである。

(2)子育て支援策の推移

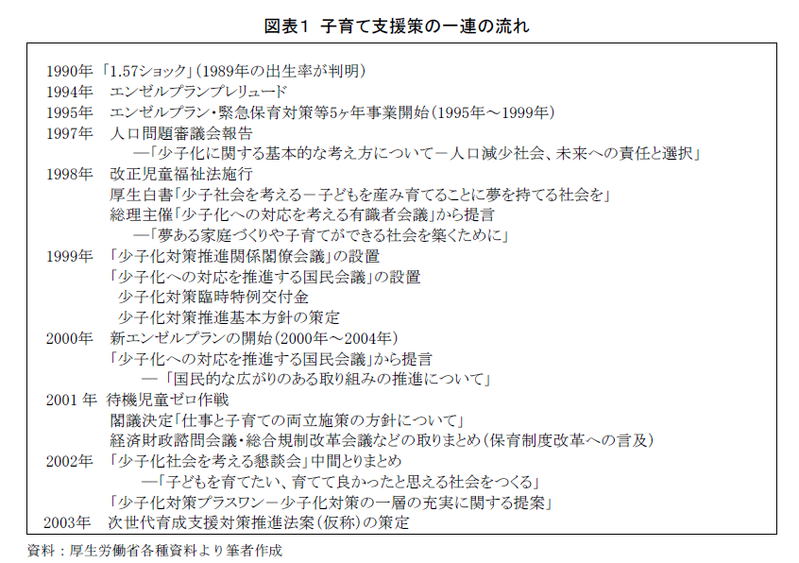

その後、いっこうに少子化の傾向は下げ止まりを見せず、図表1に見るように、矢継ぎ早にさまざまな審議会や懇談会が開催され、少子化に関する報告などが出されている。これは、少子化問題への社会的関心を引き起こし、子育てを社会の問題として考える気運を盛り上げようという意図もあると考えられる。

実は介護保険の導入の際には、これまでの税方式の介護が保険方式に変わるということで高齢者福祉の関係者から抵抗があっただけでなく、「介護保険は親不孝な子どもを増やすだけ」という反対論が根強かった。子育て支援についても同じように、「子どもを育てるのは家族の責任」という意見がある。少子化が社会の存続に関わる重要 問題であるという認識は広がっているものの、必ずしも「子育て支援」策や子育てを社会的に支えるという考え方が幅広い支持を得られているわけではない。

また2002 年に開催された「少子化社会を考える懇談会」から、子育て支援策は転換点を迎えている。もともと1995 年にスタートしたエンゼルプランにも専業主婦の子育てを支援するということで、地域子育て支援センター事業などが盛り込まれていた。1997 年には人口問題審議会の報告で、専業主婦にも子育て支援が必要であることが言及されていたのだが、2001 年4月に小泉首相が所信表明演説で「待機児童ゼロ作戦」に言及するなど、実際は子育て支援とは働く親向けの保育園整備であった。

だが、育児ノイローゼや児童虐待問題などがクローズアップされてきた社会背景もあり、2002 年の「少子化社会を考える懇談会」は、在宅の親子への子育て支援の充実も緊急の課題であるとして大きく取りあげたのである。

(3)現在の子育て支援策の枠組み

その後、この懇談会の報告を受け、2002 年の秋には厚生労働省から少子化対策の一層の充実をめざして「少子化対策プラスワン」が発表された。この計画では、これまでの少子化対策は①保育園整備中心であったが、それでは仕事と子育ての両立という点からも限界があり、②男性を含めて働き方の改革をしていくこと、③在宅の親子の子育て支援にも力を入れるための、地域における子育て支援の充実、④子どもを社会の将来を支える次世代としてとらえること、⑤社会保障制度の中でも子どもへの配慮が必要だということが盛り込まれている。このように、現在の子育て支援は図表2のように5つの柱からなっている。それでは次にこの5つの柱それぞれの論点や課題について見てみよう。

3.現在の子育て支援策の焦点を巡って

(1) 保育園:多様なニーズへの対応と量の確保

保育園の問題は作っても作っても待機児童の問題が解決せず、量の確保ができないことだ。例えば、2001年度の保育園の児童受け入れ数は約183万人で、保育園に入りたくても入れない待機児童は4月1日時点で約2万1,000人いた。そこで2002年度には保育園の受け入れ枠を5万人以上増やし約188万人としたが、やはり4月1日時点の待機児童は、約2万5,000人と逆に増えている。

待機児童が増える一つの理由は、育児休業制度が普及したことや、働かなくてはならない人が増えていること、さらに保育園が増えるほど、近くに保育園があるのならそこに入れたい、と考える人が増えることなどにある。つまり保育園は作れば作るほど、新たなニーズを掘り起こしてしまうのだ。さらに、親の働き方も多様化し、労働時間も平日の9時~5時でない人が増えている。そのため、保育は多様なニーズに応えることも求められている。

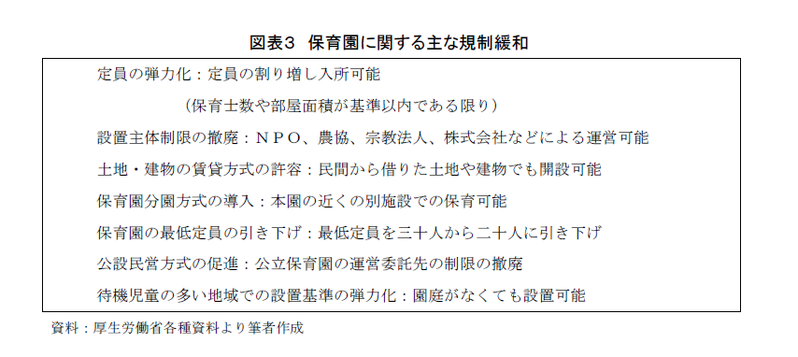

この中で議論になっているのが、保育の量か質かという問題だ。財政難の中で保育の量を増やすために、図表3で見るように、さまざまな規制緩和が行われている。例えば定員の割り増し入所や園庭が無くても良いといったことだ。こういったまず保育の量を増やそうという規制緩和は、保育の質にこだわる人にとっては、良くないということになる。しかし、保育園に入りたくても入れない人にとっては、理想にこだわるよりも一日も早く保育園を作ってほしい、もしくは定員を割り増しして入れてほしいとなる。このように保育の量と質を巡っては立場が違えば意見も異なるのだ。

(2) 企業側の抵抗が大きい職場改革

少子化問題に関わる人々の共通認識は、何よりも大人の働き方を変えることが必要だということである。長時間労働の中で若い男女は育児どころか、結婚への意欲も失っているという説もあり、余裕のない職場では、出産や育児休業は周りの同僚の負担を増やすだけだと祝福されない。ゼロ歳児保育や延長保育が求められるのも、育児休業が取れない職場や残業が恒常化している職場があるからだ。実際、職場の人員減が進む中で、残った人の仕事の負担は増えており、「平成13年度労働力調査」でも週60時間以上働く人の割合が30代では約23%にもなっている。これでは子どもを持つ女性が働けないだけでなく、たとえ専業主婦であっても、夫は子育てにほとんど関われない。

そこで、育児休業が取得できるゆとりある職場作りや、父親も子育てに関われるような働き方の改革が必要であり、厚生労働省は育児休業の取得率の目標値なども掲げている。しかし、これに関しては企業側の抵抗が強い。子育てに配慮した職場づくりは企業にとってコスト増の要因になるため、このように経済状況が悪く、企業体力が落ちているときに対応できないというのだ。経済団体なども少子化は大きな社会問題とは認識しているものの、個々の企業の職場のあり方に政府が口をだすのは許容できないという立場をとっている。

社会全体にとっては職場の改革が望ましいが、個々の企業にとっては、子育て中の社員への配慮は負担増になるのでしたくない。そのため個々の企業に任せておいては、職場の改善は進みにくく、社会全体ではさらに少子化が進行してしまう。実はこういう場合にこそ、企業全体での職場改革に導く社会政策が必要なのだ。

(3) 模索の続く在宅の子育て支援

在宅の子育て支援の仕組みについては、地域子育て支援センターを始めとして、「つどいの広場事業*1」などさまざまな案が試行されている最中である。もともと、厚生労働省の政策メニューとは別に、地域でさまざまな子育て支援活動が展開されてきた経緯もある。そのため、子育て支援の仕組みは多様で、公立直営型から公設民営、民間委託、NPOの自主運営などがあり、場についても商店街の空き店舗や学校の空き教室に児童館・公民館、民間の施設から個人宅とさまざまだ。子育て支援者も保育士や保健師といったいわゆる専門家から、民生委員、主任児童委員、母親自らの相互援助活動のようなものもある。それらの人に求められる資質についても定まったものが無く、研修体制などもまだ確立していない。さらに、子育て支援を受ける親子の求めているものも様々で、深刻な育児ノイローゼや虐待一歩手前の人から、気軽に集まれる場所があって、そこで誰かと子育てについて話せれば十分という人まで多種多様である。

つまり、在宅の親子への子育て支援を巡っては、どういう仕組みで子育て支援の場を作るのか、誰が支援者になるのか、誰が子育て支援を必要としているのか、どのようなニーズがあって、それにどこまで支援をするのか、といったことも、まだまだ整理されていない状況なのだ。

さらに、「子育て支援は何のためにするのか」という点でも、結論にはいたっていない。子育て支援の活動が自主的に始まった頃は、母親が子育てに追いつめられている状況に気づいた関係者が取り組んだ経緯がある。そのようななかで、「助けてあげるばかりでは、支援に依存する親子を作ってしまう」のではという疑問も生じている。最近では、「親子が地域で自立して子育てができる力を身につけること。それが、子どもが生き生き育つ基本になる」のが子育て支援の目標だと言われるようになっている。いずれにしても子育て支援の活動はまだまだ模索の段階である。今後、さらによりよい仕組み作りや子育て支援者の人材育成などの努力が必要だろう。

(4) 始まったばかりの若者自立対策

若者は子どもでもあるが、将来の親の予備軍でもある。「少子化対策プラスワン」では、若者対策の目標を「次世代を育む親となるために」と明確に設定している。そこで、思春期の頃に乳幼児のかわいらしさに接する機会を提供しようと、保育園や幼稚園、乳幼児検診に中高生が手伝いに入る、といった試みが展開されている。これに関しても、子どもを送り出す学校側の姿勢や事前準備、さらに受け入れ側の体制もあり、効果的な交流ができるところもあれば、そうでないところもあり、成功事例のノウハウを蓄積している状況である。

そして新しく注目されるのが「若者の安定就労と自立した生活の促進」である。実はこれまでの子育て支援策は、結婚して子どもを持ちたいと思っている人、またはすでに子どもがいる人への対策が中心であった。だが、近年、若者の就労状況が悪化する中で、そもそも安定した仕事と収入が無い若者が増えているという問題状況が認識されるようになってきた。かつてパラサイトシングルやフリーターという言葉が登場した頃は、都会の気ままな若者の問題としてとらえられてきた。しかし、今では新卒就職事情が悪化し、特に高卒者への求人は激減している。このような中で、実は若者は正社員になりたくてもなれずにフリーターでしか働けないということや、収入が不安定であるため親元に同居せずには食べていけないという問題としてとらえ直されている。逆に言えば、親と同居しているが故に顕在化していないものの、欧米諸国に見られるような若者の貧困問題が日本にも存在することがやっと認識されたのである。事実、若年者の失業率は年々上昇しており、2002年には15~24歳では9.9%にもなっている(総務省「労働力調査」)。こういった若者は親になるどころか、結婚して家庭を持つことも難しいだろう。だが、これまで若者の失業はそれほど深刻に受け止められてこず、若者への失業対策は、まだそのスタートも本格的に切っていないのが実情である。

(5) 社会保障と子育て支援:子どもへの経済的支援を巡って

少子化の影響を最も大きく受けるのは、年金制度だといわれている。現在の年金制度は積み立て制度ではなく、現役世代の支払う保険料が年金の支払いに回る賦課方式である。このような制度では、自分では子どもを産み育てず、子育てコストを負担せず、誰かが育てた子どもに自分の年金を支えてもらうことが一番得になる。

さらに、子育ては手間暇とお金がかかるし、経済不況の深まりの中で子育て世帯の経済的負担感は強いものになっている。そのため、子どもたちの経済的基盤の確立のために現在の児童手当の抜本的拡充も検討されている。子どもたちの経済的保障を社会で行うという方向性は社会的賛同を得られているように思えるが、その財源をどうするかは未定のままである。現在検討されているのは、「年金を支えるためには、次世代の子どもが生まれることが必要」との考え方を踏まえ、年金から一部回すというものや、介護保険のように出産を保険事故としてとらえ、保険料を国民全体で納める育児保険という案も一部の研究者から出ている。これは社会保障の基本設計にも関わる問題であり、今後大きな社会的なテーマとなるだろう。

また、仕事と子育てを両立させにくい日本では、いまだに多くの母親が出産を契機に仕事を辞めざるをえない。実はこの仕事を継続していれば得られたであろう所得の損失、機会費用が子育てに関する最も大きなコストとなっている。そのため、子育てへの経済的支援には、児童手当といった現金給付だけでなく、仕事と子育てが両立できるような職場改革や保育の整備といった現物給付も重要な役割を果たすのである。

4.子育て支援策のゆくえ

さて、このように見てきた子育て支援策だが、今後はどこへ向かうのだろうか。さまざまな政策案が考えられているが、財政状況が悪化する中で、予算を増やして保育園を整備しても待機児童の問題が解決を見ないなど、国の少子化対策も手詰まりの様相を見せはじめている。

また、少子化対策、子育て支援は社会の存亡に関わる大きな問題だ。しかし、「子育ての社会化」に対する誤解や、「少子化は若い親の甘えから来ている。これ以上親を甘やかしてどうする」といった考え方から子育て支援そのものへの批判もある。だが、経済状況や雇用状況の悪化の中で、子育て世帯や子育て予備軍の世代の子どもを産み育てる安定した経済基盤は揺らぎつつある。このままではさらに少子化が進展するだろう。また、日本が本当に子育てのしやすい社会になるかどうかは、保育園の整備や親子のつどいの広場の整備など子育て現場の改革だけでなく、働き方や社会保障制度など、大きな制度的枠組みを変えていくことも必要である。

高齢者対策のゴールドプランは1990年に施行され、2000年には介護保険の導入にまで至っている。少子化対策のエンゼルプランは1995年にスタートしているが、今後の方向性はまだ見えず、日本の子育て環境はいまだ抜本的には改善されていない。子育ての第一責任は親にあるが、子どもを産み育てる人を支えることは必要だ。子どもは社会の宝でもある。大人が子どもを慈しむゆとりを取り戻す社会になるために、やるべきことは多い。(提供:第一生命経済研究所)

【注釈】 *1 子育てへの精神的負担感の増大や近年の家庭や地域における子育て支援機能の低下などによる子育て負担感の解消を目的に、市町村(社会福祉法人、NPO法人への委託可)が公民館などの公共施設や商店街の空き店舗などの社会資源を活用して、育児に不安や悩みを抱える親などが気軽に集い交流できる場を提供し、ボランティアの子育てアドバイザーによる相談などを実施している。

【参考文献】 ・阿藤誠編,1996,『先進諸国の人口問題』東京大学出版会 ・厚生労働省『少子化対策プラスワン』 ・厚生労働省『平成10年度厚生白書』 ・鈴木真理子,2002,『育児保険構想―社会保障による子育て支援』筒井書房

前 研究開発室主任研究員 現 横浜市副市長 前田 正子