はじめに~平成という時代を社会保障で振り返る~

今年5月から新元号「令和」がスタートし、約30年に及ぶ「平成」の時代が終わった。本稿は1989年(平成元年)1月に始まった「平成」の約30年を社会保障という切り口で振り返る。

具体的には、少子化の進展や高齢者人口の増加といった人口動態を振り返った上で、GDPの伸びを上回って年金、医療、介護などの社会保障費が増加したことを取り上げる。さらに、国の財政事情が悪化したことで社会保障制度の制約条件が増した点、その対策として消費税を社会保障に充てる考えが浮上した経緯や制度改正の動向、給付削減が図られた医療や年金における制度改正の経緯、高齢者福祉や子ども・子育て支援など新しい課題に対応した点などを考察する。その上で、こうした改革を進める際、首相官邸による主導性が強まった点なども振り返ることで、約30年間の変化を追う。

※本稿は2018年12月25日発行「基礎研レポート」を加筆・修正したものである。

人口の変動

●高齢化率の上昇

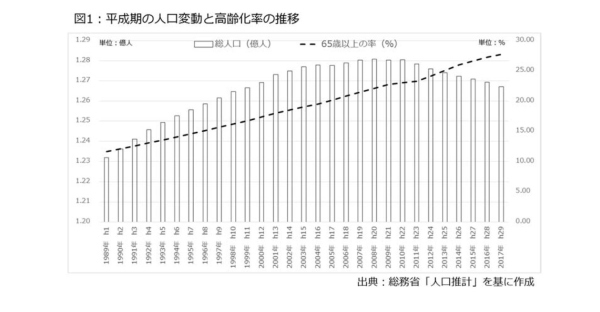

まず、平成期の人口変動を考える。2008年(平成20年)を境に人口減少局面に入ったが、総人口は僅かながら増加した。具体的には、1989年(平成元年)時点で1億2,320万5,000人だったのに対し、2017年(平成29年)時点で1億2,670万6,000人となり、300万人ほど増えた。

一方、図1の通りに65歳以上の高齢化率は平成の間、一貫して増加しており、1989年(平成元年)では11.6%だったが、2017年(平成29年)時点では27.7%までに伸びた。この理由の第1に、平均寿命の延伸が挙げられる。厚生労働省の「簡易生命表」によると、1989年(平成元年)の時点で男性75.91歳、女性81.77歳だった平均寿命は最新の2017年(平成29年)時点で男性81.09歳、女性87.26歳まで伸びた。この結果、同じ期間の65歳以上人口は1,430万9,000人から3,515万2,000人となり、約2.5倍に増えた。

しかし、人口の高齢化が進んだのは高齢者人口の増加や平均寿命の延伸だけが原因ではない。むしろ、少子化の方が平成という時代を特徴付ける事象と言えるかもしれない。以下、その動向を見ることとする。

●少子化の定着――「1.57ショック」で始まった平成

「出生数の減少は、我が国の将来にさまざまな問題を投げかけております。若い人々の子供を持つ意欲を積極的に支えていくことに日本の未来をかけて努力していかなければなりません。子供は世の宝であります。この宝を守り、健やかにたくましく育てていくことこそは、何にも増して大切な仕事であります。私は、これらのことを肝に銘じて、効果的な環境づくりを積極的に進めてまいります」――。これは1990年(平成2年)3月の衆院本会議における海部俊樹首相(肩書は当時、以下は全て同じ)の施政方針演説の一節である(1)。

今から考えると、当然の発言のように映るが、当時としては異例だった。その背景には合計特殊出生率(1人の女性が一生の間に産む子どもの平均数の推計値、以下は出生率と略)の低下に対する危機感があった。厚生省児童家庭局長だった古川貞二郎(後に内閣官房副長官)による回顧(2)。

児童家庭局長のとき、出生率が1.57まで低下したことに危機感を抱き、(略)所信表明演説に「子供が生まれ育つ環境づくり」を一言入れてもらった。このことで「1.57ショック」という言葉が世に広まった。だが、関係省庁連絡会議も設置されたが、残念ながら実も結ばなかった。当時、政府は高齢化対策で手いっぱいだったことと、戦前の「生めよ増やせよ」の記憶で、社会には出生は夫婦の問題だという意識が根強かった。

ここで言う「1.57」とは1989年(平成元年)に記録した出生率であり、象徴的な数字だった。具体的には「丙午に生まれた女の子は気が強くなる」という迷信で出生率が下がった1966年の出生率が1.58であり、この水準を下回ったことが当時の政策立案者にショックを持って受け止められ、回顧に出て来る通りに「1.57ショック」と呼ばれた。

その後、政府は後で述べる通りに様々な改革を打ち出したが、2005年(平成17年)に1.26まで低下した。最新のデータである2017年(平成29年)では1.43まで回復したとはいえ、平成の時代の始まりにショックを持って受け止められた「1.57」を上回ることは一度もなかった。この結果、1989年(平成元年)と2018年(平成30年)の出生数(子どもの数)を比べると、124万6,802人から92万1,000人に減少した。

このように見ると、平成という時代は平均寿命の延伸で高齢者が増加した一方、「少子化に対する危機感が示されたものの、人口が減少した時代」という評価が可能であろう。

では、こうした人口変動は社会保障にどのような影響を与えただろうか。この観点で平成という時代を振り返る。

-------------------------------------

(1)1990年(平成2年)3月2日第118回国会衆院本会議における発言。

(2)古川貞二郎(2015)『私の履歴書』日本経済新聞出版社P75。

社会保障費の増加

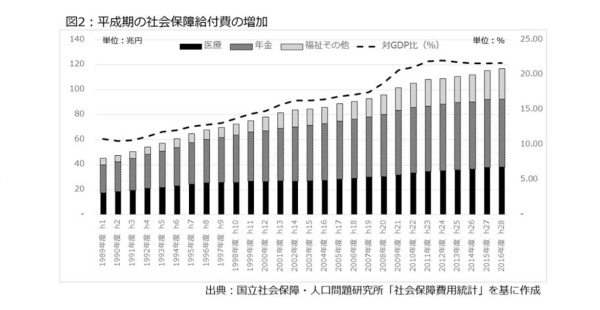

高齢者人口が増えれば、年金・医療・介護の給付費は当然、増加する。国立社会保障・人口問題研究所の「社会保障費用統計」に従うと、平成期の社会保障費は図2の通りに右肩上がりで増加した。具体的には、1989年(平成元年)時点の社会保障費用(医療、年金、福祉その他の合計)は45兆554億円だったが、最新の2016年度(平成28年度)時点で116兆9,027億円に増えた。

一方、同じ期間にGDPは1.3倍しか増えていないため、社会保障給付費のGDP比は10.8%から21.7%に伸びた。この伸び率を分野別に見ると、「医療」が2.16倍、「年金」が2.43倍、高齢者福祉や生活保護など「福祉その他」が4.84倍に増えている。

「福祉その他」の伸び率が大きい理由としては、(1)高齢者介護費の増加、(2)生活保護予算の増加、(3)障害者福祉や子ども・子育て支援に要する経費の増加――が考えられる。このうち、(1)については、社会保障費用統計に内訳が示されており、介護保険が創設された2000年度(平成12年度)以降、高齢者介護の費用は2016年度(平成28年度)までに2.9倍に増えた。

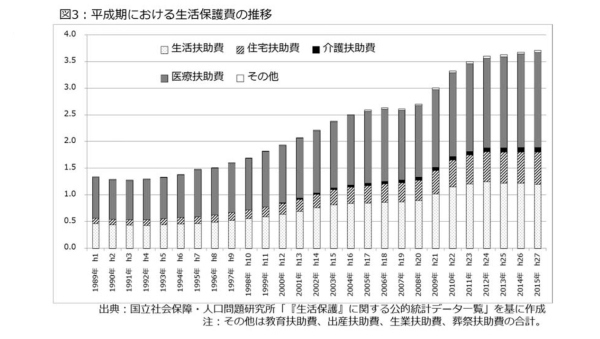

(2)の生活保護については、社会保障費用統計に内訳が出ていないため、厚生労働省の資料で確認する(3)と、その総額は図3の通りに増えた。具体的には、1989年(平成元年)の1兆3,456億円に比べると、2017年(平成29年)の時点で3兆7,127億円にまで増加した。これは高齢化の進展や独居高齢者の増加、長引いた景気低迷、グローバル化の影響を受けた雇用不安など平成の時代に起きた社会経済の変化の影響と言える。生活保護については不正受給者の存在が喧伝されがちだが、受給者の半数近くが65歳以上高齢者であること、医療扶助が予算の半分を占めていることを踏まえると、高齢者や低所得者に対する医療・福祉の問題と不即不離の関係にあり、日本社会の構造的な問題が凝縮されていると言えるかもしれない。

(3)については、社会保障費用統計で内訳が示されておらず、平成期の変化を追える統計も見当たらないため、詳細を把握できないが、障害者福祉サービス関係予算額は2005年(平成17年)に4,312億円だったのに対し、2018年度(平成30年度)予算ベースで1兆3,810億円となり、10年余で約3倍に増加した。これは障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)の施行など平成期に進んだ制度改革が影響しているとみられる。さらに子ども・子育て支援についても、後に触れる通りに制度の拡充が図られており、こうした制度改正が社会保障費用統計の「福祉その他」を増やす一因となったと見られる。

もちろん、社会保障費の増加自体は悪いこととは言えない。しかし、これらの増加分を税金や社会保険料で賄えておらず、国家財政の悪化を通じてツケが将来世代に回っている。以下、平成期の財政状況を見てみよう。

-------------------------------------

(3)社会保障費用統計では生活保護の医療扶助が「医療」に組み込まれており、統計の区分が少し異なる点には留意する必要がある。

財政状況の悪化

「先人達や、新たな時代そして更にその先の時代の子供達に、平成時代の財政運営をどのように申し開くことができるのだろうか」――。財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が2018年(平成30年)11月に公表した建議(意見書)で、平成の30年間をこう振り返った(4)。

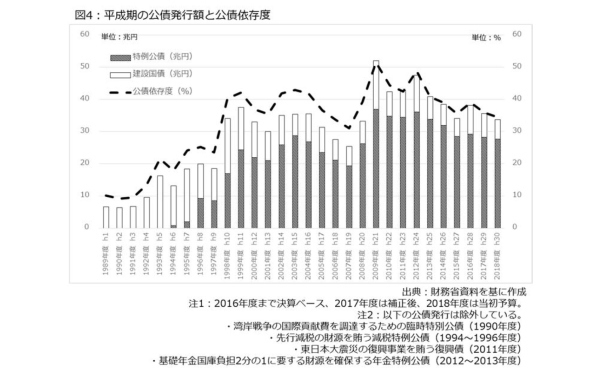

確かに平成期は財政悪化の時期とほぼ重なる。具体的には、バブル経済による税収の自然増の追い風を受け、1990年度(平成2年度)に特例国債(いわゆる赤字国債)の依存から脱却したものの、図4の通りに増減を繰り返しつつ、公債発行額と公債依存度は高止まりが続いている。

そこで、平成期の財政政策を簡単に振り返ると、橋本龍太郎政権期の財政構造改革法、小泉純一郎政権期の歳出抑制など本格的な財政再建に取り組む時期があったのを除けば、景気回復と低金利頼みの財政運営が続いている。具体的には、1994年度(平成6年度)補正予算で特例国債の発行が再開した後、特例公債に頼る財政運営が恒常化。バブル経済崩壊後の景気対策や小渕恵三政権期の景気対策、リーマンショック後の景気対策、民主党政権期の財政規模の拡大などを経て、財政赤字と債務残高は拡大基調となった。近年は景気回復に伴う税収の増加で特例公債の発行額は減少基調だが、2018年度(平成30年度)予算時点でも特例公債の発行額は27兆5,982億円、建設国債を加味した公債依存度は34.5%となっている。その結果、国の債務残高は1989年度(平成元年度)の160兆9,100億円から増加し、2018年度(平成30年度)予算ベースで882兆7,525億円となった。同じ期間の国の債務残高GDP比も38.7%から156.4%に急上昇した。

深刻なのは国・地方の基礎的財政収支(プライマリー・バランス、PB)の赤字が続いている点であろう。PBとは、その年の政策的経費をその年の税収で賄えているかを見る指標であり、これが赤字だと債務は拡大する。このため、政府は2002年(平成14年)以降、PB黒字化の目標を繰り返し設定してきたが、2018年度(平成30年度)当初予算時点のPBは依然としてGDP比で9.0%の赤字である(5)。経済成長による税収の自然増が期待できる面があるとはいえ、PBの赤字が続いている状況とは、その年の政策的経費を税収で賄えていないことを意味しており、現在の世代が支払うべき負担を将来世代にツケ回しする状況が続いていることになる。

こうした制約の下、増加し続ける社会保障費の負担と給付のバランスを考える必要に迫られた政府は平成の間、様々な「改革」を進めた。具体的には、歳入増加策として消費税の導入と引き上げであり、その際には国民の反発を和らげるための方策として、「社会保障の財源として消費税が必要」といった形で消費税と社会保障の紐付けが意識された。

一方、歳出面では医療や年金の分野で給付抑制や国費の削減が志向されるとともに、高齢者福祉や子ども・子育て支援などの分野では給付の充実が図られた。以下、消費税の導入と引き上げ、社会保障制度改革との関係などについて、その動向を考察しよう。

-------------------------------------

(4)2018年(平成30年)11月20日財政制度等審議会「平成31年度予算の編成等に関する建議」。

(5)2018年(平成30年)7月9日経済財政諮問会議提出資料「中長期の経済財政に関する試算」。