「専用チケット」という複雑な仕組みを設けている理由とは?

次は第2話です。「不眠不休のピッコマラボ」。

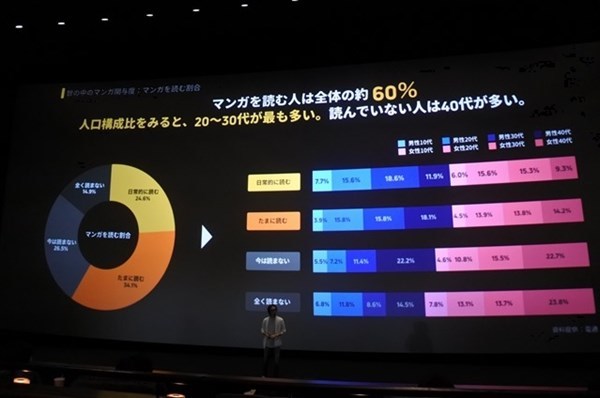

一つの調査レポートを、皆さんと共有したいと思います。この調査は、東京、大阪、愛知に住んでいる、スマートフォンを使っている10代から40代の男女を対象に行ないました。漫画の読まれ方の現状を分析したものです。

まず、全体の約60%の人たちが漫画を読んでいます。もっと詳細にみると、日常的に漫画を読む人は24.6%、たまに漫画を読むと答えた人が34.1%です。この比率は2~3年前より高くなっているんじゃないかと思います。

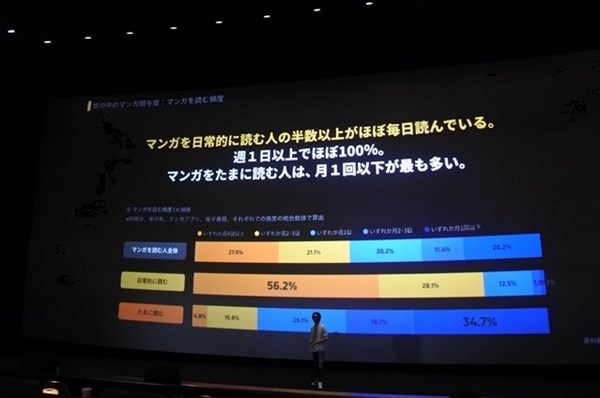

マンガを読む頻度は、日常的に漫画を読む人たちでは、週4回以上読む人が56.2%。また、たまに漫画を読む人では、月1回くらい読む人が34.7%。

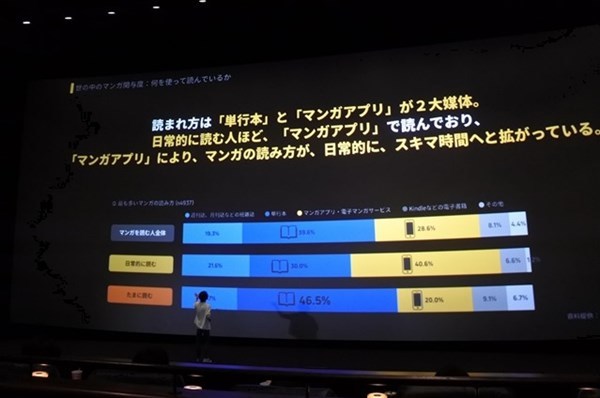

どんな媒体を使って漫画を読んでいるのかも調べてみました。日常的に漫画を読む人が一番使っているのは、スマートフォンの漫画アプリで40.6%。たまに漫画を読むと答えた人たちは、紙の単行本を読む人が46.5%で一番高いパーセンテージになっています。

漫画を読む時間は、全体では1日平均10~30分。日常的に漫画を読んでいる人たちは1日平均30~60分、漫画を楽しんでいるという結果が出ています。

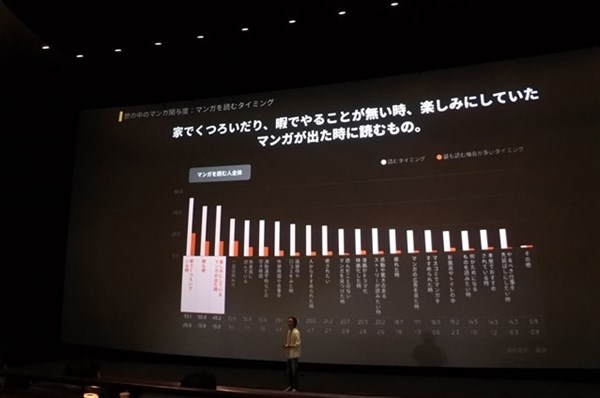

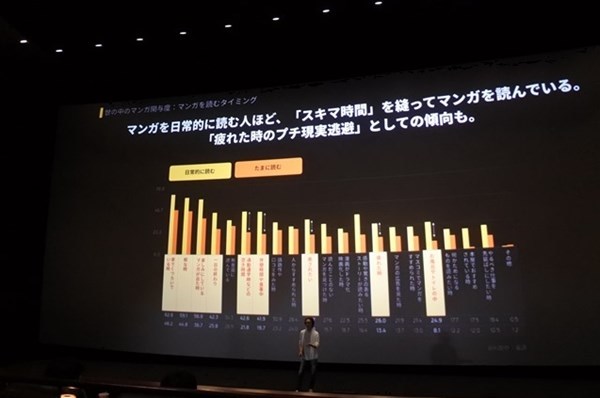

では、どんなタイミングで漫画を読んでいるのか。全体では、家でくつろいでいるときや暇なときに漫画を読む傾向があるのですが、私たちが注目したいポイントは、漫画を日常的に読んでいる人とたまに読む人の差です。一番その差が出ているのは、通学・通勤中の時間に漫画を読む、休憩時間に漫画を読む、また、癒されたいとき、疲れたとき、お風呂やトイレで漫画を読むという行動をしている人が、日常的に漫画を読む人に多いことです。

これと別の調査をマッチングしてみると、非常に面白い結果が出ます。日常的に漫画を読む人たちが漫画を読むタイミングは、実は、アプリでゲームをするタイミングと非常にマッチングしているんです。ですから、漫画を読む行動とゲームをする行動は、互いに可処分時間を取り合う可能性が高いんじゃないかなと思います。

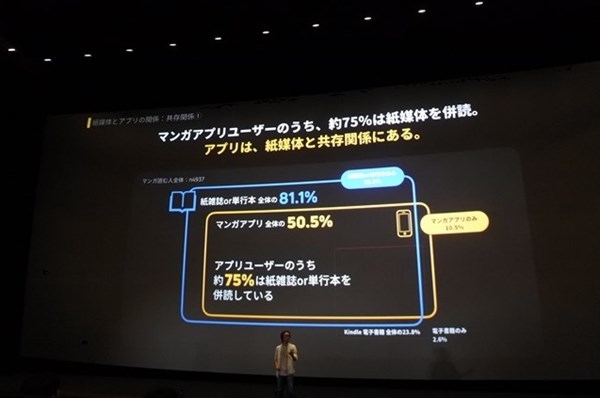

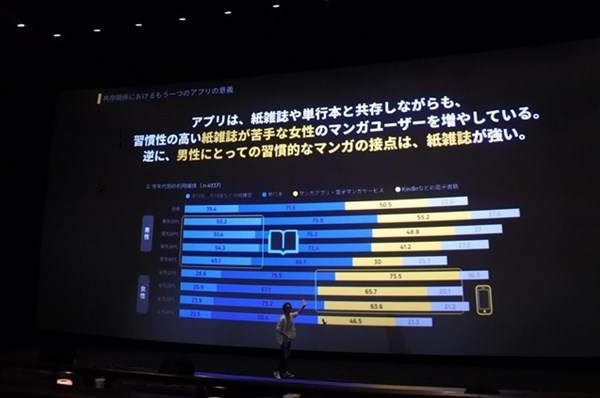

今回の調査では、漫画を読んでいる人たちの81%が紙の雑誌や単行本を読んでいるという結果も出ています。そして、漫画アプリを使っている人は50.5%です。ここで私たちが注目しているのは、漫画アプリのユーザーのうち75%が、紙の雑誌や単行本を併読しているということです。

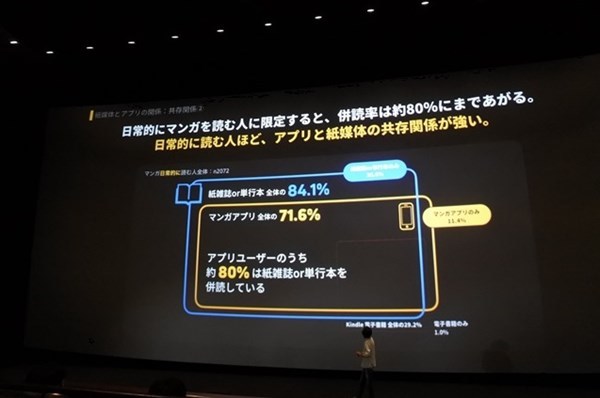

漫画を日常的に読む人に限定すると、アプリのユーザーの割合は71.6%にまで高まります。ただ、紙の雑誌や単行本を読むのも84.1%で、全体平均よりも少し高いです。さらに、アプリユーザーのうち、紙の雑誌や単行本を併読している人の割合も、全体よりも高い約80%です。

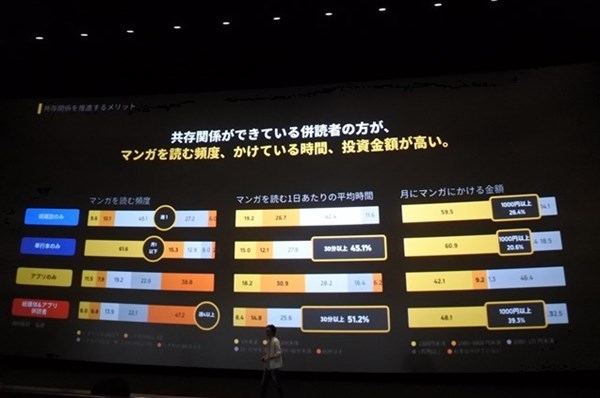

併読をせず、一つの媒体だけで漫画を読む人を分析すると、紙の雑誌だけを楽しんでいる人は、読む頻度としては週1回が一番多い。当たり前の話かもしれませんが、週刊や月刊で雑誌が出るという仕組みがあるからでしょう。紙の単行本のみを利用している人は、月1回くらいの頻度で漫画を読んでいるという結果が出ています。

アプリのみの場合は週4回以上という人が多いのですが、紙媒体とアプリを併読している人のほうが、週4回以上読む人の割合がさらに高くなっています。

(漫画を読む)平均時間も、併読している人が他よりも長くなるという現象があって、漫画を購入する金額も、併読する人が高いという現象が起きています。

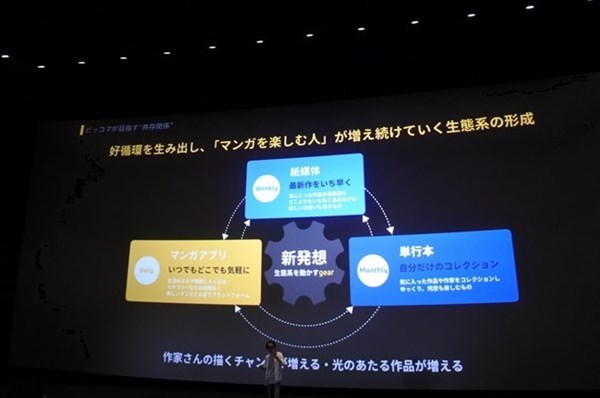

では、併読している人たちは(媒体を)どう使い分けているかというと、頻度としては3つがあります。daily、weekly、monthlyです。紙の雑誌はweeklyで楽しむ人が多く、単行本の場合はmonthlyで、漫画アプリの場合は40%の人が、毎日、生活の中で漫画を楽しんでいるという結果になっています。

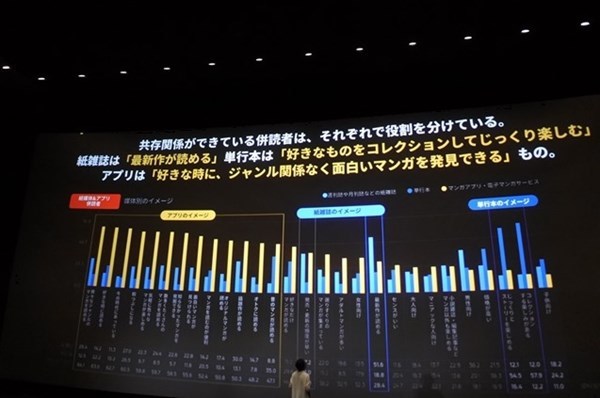

次はイメージの話です。それぞれの媒体に読者はどんなイメージを持っているかですが、紙の漫画雑誌は新作品が読めるというイメージが最も強いです。単行本の場合は、コレクションをするというイメージの答えが多い。

私たちが運営しているピッコマのような漫画アプリのイメージは何かというと、まず、様々なジャンルの漫画が読めること。次に、暇潰しになる。数多くたくさんの漫画が読める。そして、私たちが注目したい項目は、知らなかった漫画を発掘できる。「出会い」というものを、私たちはキーワードにしています。そして、昔の漫画が読めるということも、漫画アプリのイメージとして強いものでした。

どちらかといえば男性のほうが、女性よりも紙の雑誌を利用する人が多くて、アプリを利用するのは男性よりも女性が多いという結果も出ています。

一つ結論を出したいのは、それぞれ(の媒体)が役割を持っているのであって、競争ではなく、共存関係を高めることで、より業界の生態系が活性化するのではないかということです。私たちは、そういう仮説を立てています。漫画を楽しむ人を増やしていく新しい生態系作りというテーマで、調査結果をまとめてみました。

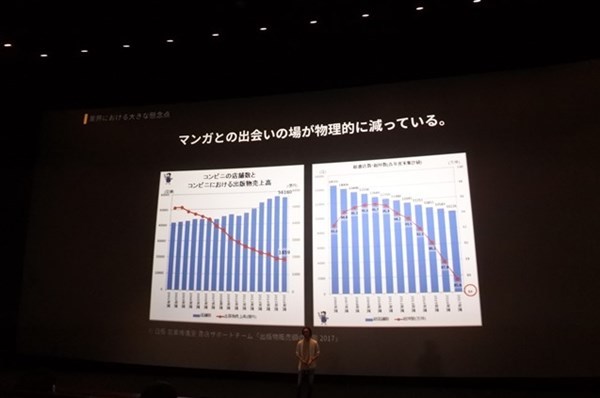

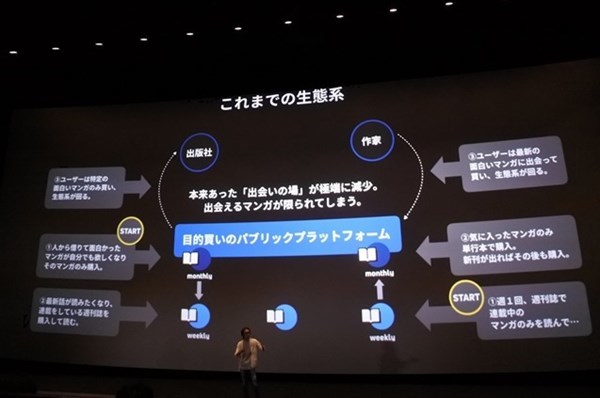

先ほど、漫画に出会える場所、漫画を読むきっかけという話をしましたが、現状、例えばコンビニにおける出版物の売上げは、毎年、毎年、減っています。オフラインでの書店の数も、毎年、激減している状況です。

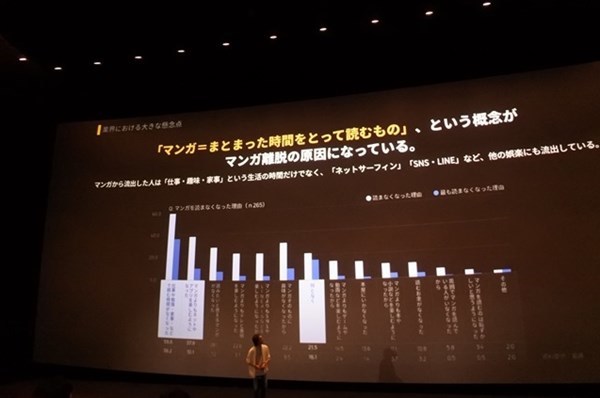

なぜ漫画を読まなくなったかという理由を聞いたところ、「時間がないから」という答えが非常に多かったのですが、私としては、「なんとなく」という答えに目が行きました。

「なんとなく」というのは、理由がないということです。出会える機会がないだけで、きかっけやチャンスがあれば、また漫画を読むようになるのではないかという仮説も立ててみました。

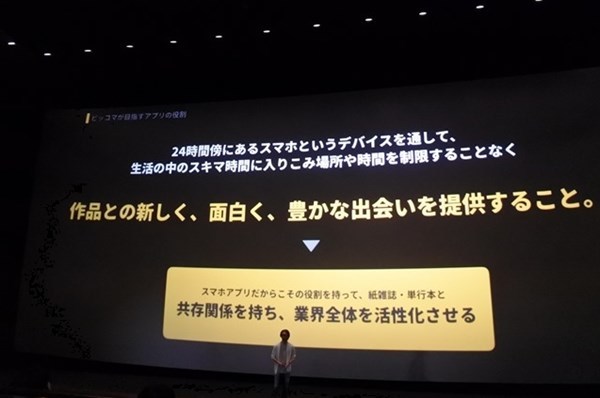

私たちが目指すピッコマの役割は、作品との新しく、面白く、豊かな出会いを提供する場所を作ることです。それによって、紙の媒体と電子の媒体が共存関係を持ちながら、業界全体を活性化していくということを目指していきたいと思っています。

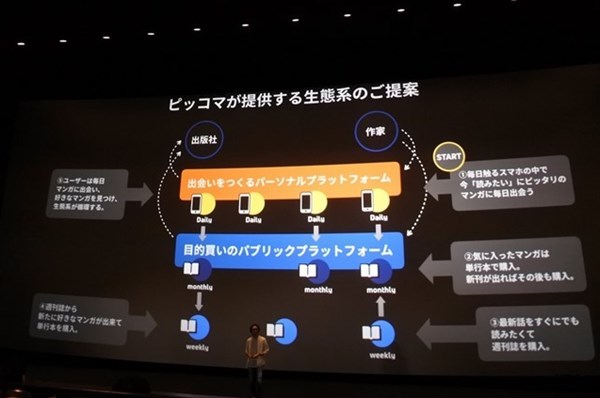

競争ではなく共存のため、それぞれの強みを組み合わせていくという新しい発想こそが、この生態系を動かすギアになると思うし、漫画を楽しむ人たちをもっと増やしていくことが、この業界の未来を明るくすることになると思います。

この全体のギア、循環がうまく回ることによって、作家さんの(作品を)描くチャンスが増え、光が当たる作品がどんどん増えていくと、この(生態系の)全体がもっと豊かになるんじゃないかと思っています。

自分がどんなときに漫画を買ったかという経験でもそうですが、他の調査結果でも、書店で漫画を買うときは、漫画を選びに行くというよりは、だいたい自分が買いたい漫画を決めていて、目的があって書店を訪ねて購入する傾向があります。

これまでの生態系では、例えば、誰かから漫画を借りて読んでみたら非常に面白くて、自分も書店に行って買う。すると、その漫画がもっと好きになり、最新話が読みたくなって漫画雑誌を買う。そういう循環があります。

また、漫画雑誌からスタートすることもあります。自分の子供の頃の経験でも、漫画雑誌を読んでいて、もともと読みたかった漫画を読むだけではなく、一緒に掲載されている他の漫画に出会うことができました。そして、雑誌で出会った漫画の単行本も買うようになりました。

ピッコマのような漫画アプリは、(漫画と)出会える場所をより増やし、日常で漫画を楽しむという行動をより増やします。そうすることで、紙媒体までも楽しんでいく生態系を作りたいと思っています。

この考えをもとに、2年前から私たちがやっている運営の事例を、もう少し説明したいと思います。

(サービス開始の)初期の(売上げの)グラフをお見せしながらお話したように、「待てば\0」という新しいビジネスモデルは、最初はかなりハードルが高く、作品を提供していただくのが非常に難しかったのですが、最近は他社のアプリでも近いビジネスモデルが使われているのをよく見ます。

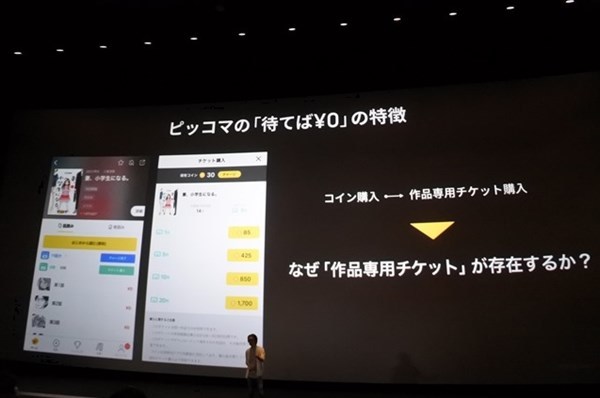

ただ、私が思っている「待てば\0」の一番大切な特徴が、他社のアプリには入っていないのをよく見ます。それは、ピッコマでは、コインを購入してから、そのコインで専用チケットを購入しないと作品が読めないという、ちょっと複雑なプロセスです。

例えば私が2,000円ぶんのコインを買って、A作品に300円を使い、B作品に200円を使い、C作品に100円を使うということができれば、ユーザーにとって利便性が高くて、運営するほうも管理しやすいのに、なぜピッコマは専用チケットがあるのか。私もよく他社アプリに入ってみるのですが、だいたいコインを買ったらすべてができるんですよね。

その理由は、私たちは全体のボリュームよりも、作品1つひとつを管理、運営していくことを理念としているからです。そのためにはこのシステムが必要だし、ピッコマの成長にも役に立つと思っています。

一つの事例として、実際にピッコマではどんな分析をしているのかを、皆さんにご紹介します。

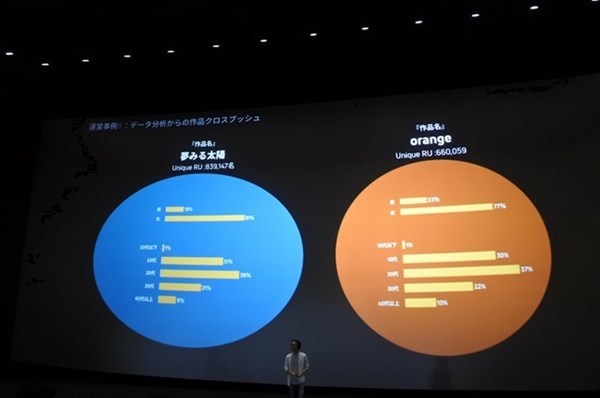

双葉社さんの作品で『夢みる太陽』、また『orange』という、同じ作家さん(高野苺)の作品があります。これらを私たちは分析しました。

このように、それぞれの作品を読んでいる人の男女や年齢層といった属性をデータとして見られます。

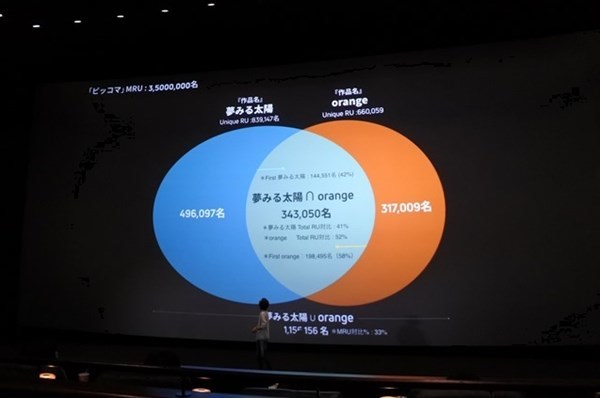

同じ先生が描かれた作品はかなり親和性が高くて、何か1つの作品を読んだ人は他の作品も読む可能性が高いんです。『夢みる太陽』だけをピッコマで読んだことがある人は約83万人。そして、『orange』だけをピッコマで読んだことがある人は約66万人。この中で、2つの作品を両方とも読んでいる人は約34万3,000人です。『夢みる太陽』を読んでから『orange』を読んだ人、『orange』を読んでから『夢みる太陽』を読んだ人の数も出しています。

どちらか1作品でも読んだ人は約115万6,000人なので、ピッコマの1日の閲覧者数が、今、約200万人、月間約350万人ですから、その中の33%の人しかまだ読んでいないことになります。残りの人たちにどう読んでもらうかを考えて、私たちは毎日、運営をしています。

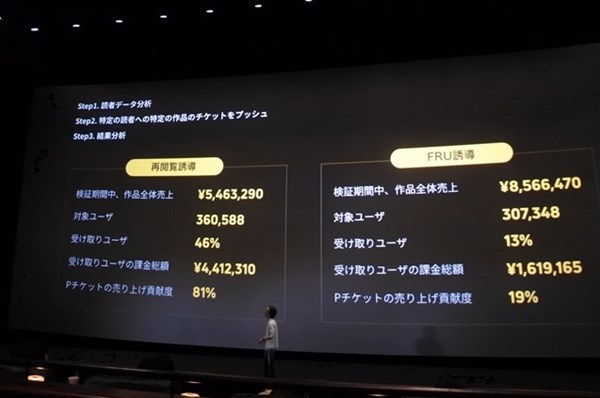

(続いて、)先ほど専用チケットの話をしましたが、専用チケットをどんな形で運営しているのかという、実際の事例です。先ほどのように読者データを分析して、特定の読者に特定の作品をお勧めして、チケットを送っています。

例えばですが、ある作品は10話までは非常に閲覧が順調に伸びるのに、11話から離脱が激しくなるといったことがあります。ところが、12話、13話を続けて読んだ人は最後まで読むということがあったりもするので、その場合は、11話で離脱した人だけを抽出して、専用チケット1枚をプッシュします。

専用チケットがなく、コインしかなければ、コインを送っても、私たちが運営したい作品に使われない可能性が高い。どんなところでも使えるコインでは作品の運営ができないと思っています。

実験として、ある作品で、離脱した人だけを特定してチケットを送りました。左側が、その結果です。

検証期間は1週間です。この作品は、1週間で約540万円の売上げが得られました。

約36万人にプッシュチケットを送って、その中の46%がチケットを使い、(作品に)戻ってきて課金をし始めた人が1週間で生み出した売上げが約440万円ですから、売上げの81%を離脱から戻ってきた人たちが生み出したことになります。

右側の「FRU誘導」というのは、まだこの作品を読んでいないけれども、読む可能性が高い人たちを抽出して、チケットを送ったケースです。

この作品の場合は1週間の売上げが800万円くらいで、30万人くらいの人たちにチケットを送ったところ、今まで読んだことがないので、離脱者よりも受取り率が低かったです。13%の人が受け取って、その人たちが約160万円という売上げを出したので、検証期間全体の売上げの19%を新しいユーザーが作ったという結果になりました。

また、ピッコマが運営で非常に重要視しているのは、スロットです。私たちは、(漫画の単行本の)表紙は作家さんや編集部が非常に力を入れて作ったクリエイティブだと考えているので、その表紙を読者に伝える運営のやり方をしています。

1つのスロットには9作品が入っているのですけれども、この3つのスロットには合計何作品が入っていると思いますか?実は、1番左側にあるスロットの作品を、2番目(中央)では、順番は同じで、表紙だけ変えています。同じ作品ですが、1巻目の表紙から3巻目の表紙に、2巻目の表紙から6巻目の表紙に、というように変えています。3つ目(右)のスロットは、表紙も変えて、順番も変えました。

このように表紙を変えるだけでも、それまでその作品を選択していなかった人が、その作品を選択するケースがあります。キャンペーンも何もしていない状況で、表紙だけで、売上げが1日30万円、40万円変わるケースもかなりあります。

同じ作品でも、男性にお勧めするときの表紙のイメージと女性にお勧めするときの表紙のイメージを変えることも、いろんな検証をもとにして、日々、やっています。