被相続人を殺害したり遺言書を破棄したり重大な非行があった人は、たとえ法定相続人であっても遺産を相続することはできません。

非行があった相続人に遺産を相続させない制度には相続欠格と相続廃除があり、それぞれ次のような違いがあります。

- 相続欠格:一定の条件に当てはまれば何の手続きもなくただちに相続権を失う

- 相続廃除:家庭裁判所に申し出て相続できないようにする

この記事ではより厳しい制度である相続欠格についてお伝えします。どのような場合に相続欠格となるのか、相続欠格となった人の相続分はどうなるかといったことを中心にわかりやすく解説します。

1.相続欠格では遺産相続の権利をただちに失う

亡くなった人の遺産は、遺言書があれば遺言書に書かれているとおりに分け合い、遺言書がなければ遺族どうしで話し合って分け方を決めます。

相続に関するルールを定める民法では、遺産を相続できる人の順番を次のように定めています。

・ 常に相続人:被相続人の配偶者 ・第1順位:被相続人の子 ・第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など) ・第3順位:被相続人の兄弟姉妹

民法によって定められた相続人を法定相続人といい、この人たちは遺産を相続することができます。

しかし、法定相続人であっても以下のような重大な非行があった人は相続欠格となり、遺産を相続することはできません。

被相続人などの生命を脅かす行為 ・故意に被相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた人 ・故意に先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた人 ・被相続人が殺害されたことを知りながら告発、告訴をしなかった人

遺言に関する不当な関与 ・被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた人 ・被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた人 ・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人

被相続人や先順位・同順位の相続人の殺害などについては、実刑に処せられることが相続欠格の条件になります。刑の執行が猶予されてその期間を満了した場合は相続欠格にはなりません。

被相続人が殺害されたことの黙認については、相続欠格にならないケースがいくつかあります。未成年者であったなど告訴や告発をするべきことを判断できない場合や、殺害した人が自身の配偶者や直系血族であったときは相続欠格にはなりません。また、すでに殺害が発覚して捜査が始まっている場合も相続欠格にはなりません。

遺言書に関する不当な関与については、方式の不備などで法的に無効である遺言書を偽造しても相続欠格にはなりません。

このほか、過去の判例では次のような場合は相続欠格には当たらないと判断されています。

- 相続人が遺言書を破棄または隠匿した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは相続欠格には当たらない(最高裁平成9年1月28日判決)。

- 方式の不備があった遺言書を相続人が方式を満たすように訂正した場合において、その行為が遺言者の意思を実現させるために形式を整えるだけの目的であったときは相続欠格には当たらない(最高裁昭和56年4月3日判決・反対意見あり)。

- 公正証書遺言の正本の保管を託された相続人が遺産分割協議の成立まで相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかった。ただし、他の相続人は遺言書の存在を知っていたことから、遺言書の発見を妨げるものとはいえず隠匿には当たらない(最高裁平成6年12月16日判決)。

2.相続させるとの遺言があっても相続欠格になれば相続できない

相続欠格になった人は、たとえ遺言で遺産をもらえることになっていたとしても遺産を相続することはできません。一定範囲の相続人が最低限受け取れる遺留分も認められません。

相続欠格に当たるかどうかは、死亡した被相続人ごとに判定します。たとえば、父親を殺害して相続欠格になった人でも、次に亡くなった母親の相続については相続欠格とはならず遺産を相続することができます。

- 被相続人が欠格者を許した場合 相続欠格は条件に当てはまればただちに相続権を失う厳しい規定です。ただし、被相続人が生前に欠格者を許す(宥恕(ゆうじょ)する)ことで、相続が認められる可能性があります。 過去の判例では、言い争いの末に弟を殺害した子について、被相続人である父が宥恕していたとして相続を認めた例があります(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)。 ただし、欠格者の宥恕が認められるかどうかについては識者の間でもなお意見が分かれています。今後同様の事例があったとしても、一律に判断されるのではなく個々の事情に基づいて判断されると考えられます。

3.相続欠格になった人の相続分は子が相続できる

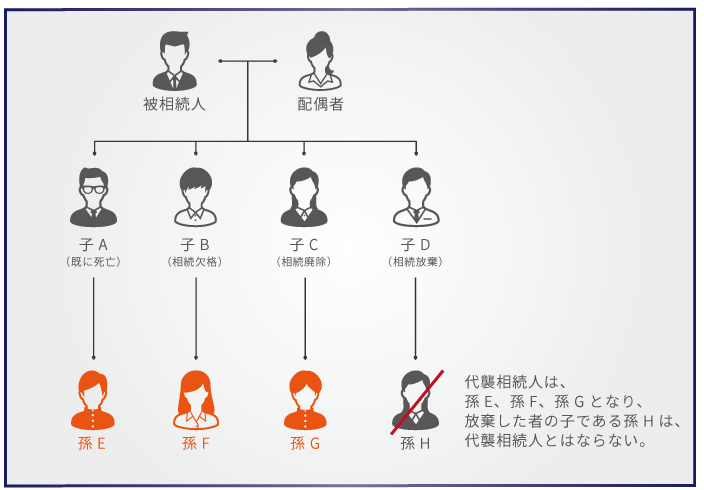

相続欠格になった人の相続分は、その人の子が相続することができます。相続人がすでに死亡していたときと同様に代襲相続が認められます。

相続欠格となった人に子や孫がいない場合は、相続分は他の相続人に分配されます。

遺産分割が始まってから相続欠格の条件に当てはまった場合は、被相続人の死亡のときにさかのぼって相続欠格となります。すでに遺産が分割されている場合は、他の相続人が欠格者に対して相続回復請求をして遺産を取り戻します。

4.相続欠格になったことを証明する方法

相続欠格は条件に該当すればただちに相続権を失いますが、何らかの手続きがあるわけではなく、戸籍に記載されることもありません。したがって、相続手続きでは相続欠格で相続人が欠けていることを証明する必要があります。

相続登記では欠格者が自ら作成する「相続欠格事由に該当することの証明書」と印鑑証明が必要です。また、相続欠格に当てはまることを証明する確定判決の謄本を添付することもあります。

相続欠格事由に該当することの証明書が必要な場合は、以下のひな型を参考にしてください。

- 相続欠格証明書 私、相続次郎は、被相続人相続太郎(平成〇年〇月〇日死亡)の相続に関し、民法891条第〇号に規定する欠格者に該当する。 以上のとおり相違ないことを証明します。 平成〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇1丁目23番 相続次郎 (実印)

- 上記のひな型で「民法891条第〇号」の号数は、以下の行為ごとに対応する号数を記入します。 ・第1号:故意に被相続人および先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた ・第2号:被相続人が殺害されたことを知りながら告発、告訴をしなかった ・第3号:被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた ・第4号:被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた ・第5号:遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した

一方で、欠格者が事実を隠して欠格に当たらないことを主張する可能性があります。欠格者が相続権を主張した場合は、他の相続人が共同で裁判所に相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを起こすことになります。

5.相続欠格にならない場合でも相続廃除で遺産を相続させないことができる

相続欠格になるほど重大な非行でなくても、素行が悪い場合には家庭裁判所に申し出て相続権を失わせることができます。これを相続廃除といいます。

たとえば、被相続人を虐待または侮辱した人がいれば、被相続人が自ら家庭裁判所に申し出て相続させないようにすることができます。

また、遺言書に記載して相続させないようにすることもできます。この場合は被相続人の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に申し出ます。

6.まとめ

ここまで、重大な非行があった相続人に遺産相続を認めない相続欠格についてご紹介しました。

自身の利益のために被相続人などの生命を脅かしたり遺言について不当に干渉したりした人は、ただちに相続権を失います。

相続欠格では欠格者が相続権を主張するなど争いになることもあります。すでに争いが起こっている場合や、争いになることが心配な場合は相続専門の弁護士に相談することをおすすめします。(提供:税理士が教える相続税の知識)