(本記事は、久慈直登の著書『「売れる営業」のマインドセット』株式会社CCCメディアハウス2019年5月1日刊の中から一部を抜粋・編集しています)

営業とは人間関係をつくりあげる仕事

生保セールスの流儀やしきたりは、会社によって大きく異なります。前章でも述べたように、外資系や国内のカタカナ保険会社は「飛び込み営業」や会社を訪問する「職域営業」は行いません。私が勤める第一生命など、国内漢字会社だけが伝統的にこの手法を使っています。

インターネット全盛の現代において、私たちのような対面重視の営業を行うことは非効率的だし、保険料の低価格競争においても不利だという指摘があることも承知しています。もちろん、最終的に選択の決め手となるのは保障内容や価格など、商品の中身でしょう。しかし、私はそれだけではないと思うのです。

このまま情報化社会が進化すれば、いずれ商品の提案はAIやロボットに取って代わられるかもしれない、と本気で考えている人もいるようですが、営業という仕事は、統計や傾向分析がいくら発達しようが、なくなるはずがありません。

いや、正確には、前章で述べたような「マインドを失った営業」が淘汰されていく時代がくると言ったほうがいいでしょう。

なぜなら、人と人とのつながりや信頼関係を大事にすることこそ、モノを売る営業職にとっての最強の武器であり、今後もそれは不変だと確信しているからです。

本章では、私がトップセールスとなるまでに心がけてきた「売るためのコツ」を紹介していきたいと思います。それは、すなわち「人間関係を上手につくりあげていくコツ」であるとも言えます。

たくさん断られることを目標にする

飛び込み営業は、私の原点でした。未知の荒野を耕しながら、そこに花を咲かせ、実を収穫するという行為は、工夫と努力によって大きな成果をもたらしてくれる。そのコツを会得すれば、どんな営業でも怖くなくなります。

知らない人のお宅を訪ねて行う営業は、知り合いやそのツテで紹介された人に行う営業に比べて、契約が取れたときの喜びや感動が違います。それに、営業職としてのコツや勘を身につけるためにも、圧倒的に役立ちます。

まだ駆け出しだった時代、ドアが開くときは本当にドキドキしました。怖くて仕方なく、それでも勇気を振り絞って1軒ずつドアをノックしていきました。

当時の私はとにかく必死でした。契約が取れずに気が滅入る日が幾日も続くこともありました。しかし、ある日、「どうせ断られるのなら、せめて顔見知りになっていただくだけでもいい」と割り切ることができたのです。

もとからの友人や学校時代の同級生にお願いして断られるほうが、見知らぬ人に断られるより精神的につらいもの。なんだか自分を否定されているような気分にもなります。それなら、いっそダメ元で飛び込みを続けて断られるほうがいいじゃないか、と思えるようになったのです。断られる練習だと思って、「いまのうちに、たくさんの方に会って、断られておこう」と考えたのです。

そういう心理が芽生えたことだけでも、私にとっては大きな進歩でした。それからはだんだん飛び込み営業に対する免疫力がついていきました。名刺一枚で知らない人と知り合いになれる。なんて素敵な仕事なのだろうと。

そう考えたら、次は「なんとか自分のことを覚えてもらおう」という意欲が湧いてくるものです。

「売りに行く」のではなく「私を受け入れてもらいに行く」

その頃の私がどのようにしてお客さまを獲得していったのか、お話ししましょう。

飛び込み営業中に断られる理由として、最も多いのが「すでに加入しているから」と言われるパターンです。「親戚が生保会社に勤めているから」とか「大学の先輩からも頼まれているので」という返事もよく聞かされました。

何度も同じようなやりとりをしていると、その方が本当のことをおっしゃっているのか、その場しのぎで適当なことを口にしているだけなのか、だんだん察しがつくようになってきます。口調や表情から微妙な心の動きがわかるようになるのです。

「この方は、反射的に自己防衛本能が働いているだけ。ちゃんとお話しすれば、聴く耳を持ってらっしゃるに違いない」

そう感じたときには、改めて訪問することにしました。

二度目にお訪ねすると、たいていの方から最初、「しつこいな」と思われてしまいます。たしかに、一度断っているのだから、「何しに来たの?」となりますよね。

ただ、そこからの努力と継続がセールスの成否を決めます。

最初の出会いで拒否反応を示された方でも、「これは」と感じたお相手とは、しつこい印象を与えないように注意しながら、あわてず時間をかけて距離を縮めていくことです。この間合いを間違えると、完全に拒絶されてしまうでしょう。

関係が近づいてくれば、人間は本音で話をし始めるものです。

「親戚が生保に勤めている」と言っていたのに、「実はそんな人、いないのよ」とか、「本当は保険のことを考えていたんだ」という話が出たりします。

みなさん、押し売りに来た業者からモノを買うという行為は、なんだか自分が丸め込まれたような気分になりませんか。保険という「実物」のない商品の場合、なおさら抵抗感が増すはずです。

だから、私は「売りに行く」のではなく、「自分を受け入れてもらいに行く」という意識で営業を行ってきました。

初めてお目にかかったときにはあれほど拒絶されていた方が、時間がたつにつれて、だんだん好意を寄せてくださるようになる。お客さまの心が変わっていけばいくほど、私の心も晴れやかになっていきます。

そして、「断りは挨拶のひとつなのだ」ということを改めて実感するのです。

ただし、お客さまになっていただいた方との関係はそれからも続きます。いや、この先の時間のほうがはるかに長い。

だから、ご契約をいただいた日は、それまでの努力が報われてホッとする気持ちになるのはもちろんですが、それ以上に、そのお客さまの心が私から離れていかないようにせねばと、気を引き締める日でもあるのです。

「私と友だちになっていただけませんか」

では、自分の存在を知ってもらい、受け入れてもらうためには、どのようなアプローチがいいのか、私は考えました。そこで、受け持った地域で「友だちを増やしていこう」と決めたのです。

「今日は営業として伺ったのではありません。私と友だちになっていただけませんか」

そう切り出すと、案外、お話をしてくださる方が多かった。たとえば、当社ではアプローチ用として「料理カード」を準備していたのですが、主婦の方にそれをお渡しすると、自然と料理の話題で盛り上がったりします。

また、お子さんがいらっしゃれば、「料理カードのおねえさんが来たよ」なんて言われて、私自身の子育てにまつわるエピソードなども披露しながら、徐々に打ち解けてくださる方が増えていきました。

そんな「営業」を1年余り続けていたある日、仲よくさせていただいている女性の方から、「主人が保険のことを考え始めたので、相談にのってほしい」と言っていただけたのです。

その方からは最初、「保険会社に友人がいるので、加入する予定はありません」と断られていました。でも、「その人が会社を辞めたので、これを機会に見直したい」と、わざわざお電話をいただいたのです。

私は感激するとともに「やはり、私のやり方は間違っていなかった」と、営業職としての「自分のルール」に誇りと自信が持てるようになりました。

まだこれといった成果はなくても、自分を信じ、思い切って一歩前に踏み出せば、こんな私にだって新しい人間関係を生み出すことができる――経験を積み重ねていくうちに、だんだん目の前が開かれていくような気がしました。

その方とは、お子さまたちもご加入くださり、38年たったいまでも濃密なお付き合いをさせていただいています。

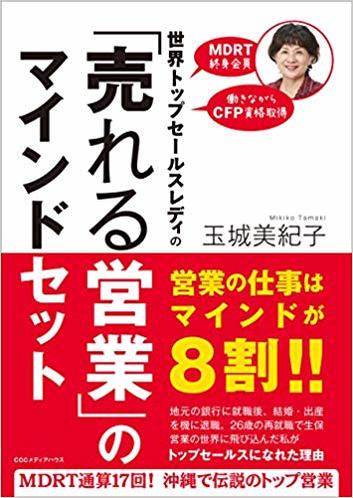

全世界の生命保険営業職トップ6%のメンバーで構成されるMDRT(Million Dollar Round Table)終身会員、CFPファイナンシャルプランナー。

沖縄県那覇市出身。幼少期に父を亡くし、小さな雑貨店を営む母親に女手ひとつで育てられる。中学生で母の元を離れ、牛乳屋を営む叔父の家で毎朝牛乳配達をし、従妹たちの子守をする生活に。高校卒業後、地元の銀行に就職(事務職)するが、結婚・出産を機に退職。

再就職活動中の26歳のとき、第一生命のセミナーに参加。創業者・矢野恒太の志に共感して、コミュニケーション下手のため避けていた「営業職」として入社することを決意。営業経験なし、ゼロからのスタートで、入社直後はまったく結果が出なかったものの、独自のマインドと方法を確立しながら3年後には頭角を現し、5年目にはトップセールスに。以来、営業一筋38年。2001年にMDRTに初選出(沖縄では初)されて以来、これまでに通算17回選出されている(10回以上の選出で終身会員)。

「営業とは一生懸命、人の話を聞くこと」が信条。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます