(本記事は、山田英夫氏、手嶋友希氏の著書『本業転換――既存事業に縛られた会社に未来はあるか』KADOKAWAの中から一部を抜粋・編集しています)

カネボウ 【歴史に残る栄枯盛衰】

(1)天然繊維から合成繊維へ

日清紡が設立される20年前の1887年、カネボウの前身、東京綿商社が創立された。翌1888年に、隅田川のほとりの鐘ヶ淵に工場を構え、綿花業から紡績専業の会社に転ずるとともに、東京綿商社を有限責任鐘淵紡績会社(1893年に鐘淵紡績株式会社に、1971年に鐘紡株式会社に、2001年にカネボウ株式会社に商号変更。以下、カネボウ)に商号変更した。

1889年に綿糸の販売を開始し、東証への上場を果たした。1890年に、綿糸を上海、香港に輸出した。1894年には、「鐘」を商標登録し、「鐘」のマークを製品につけるブランド展開を始めた。

1910年代以降、日本各地の紡績会社を合併することで、工場を順調に増やし、絹紡糸、瓦斯糸、織布、紡績などの生産や、綿布加工、製糸業へ進出した。1924年には、「更生絹糸」の製造法を確立した。

1933年にはアンゴラ事業に進出し、1936年には、当時半官半民であった日本製鉄を除いて、日本一の売上高の企業となった。1938年には、合成繊維並びに合成ゴムの研究を開始し、造機、鉱山などへも事業拡大した。1939年には化粧品の生産を開始した。同年、日本初の合成繊維である「カネビヤン」の製造法を確立した。

1940年代前半は、太平洋戦争下で、繊維等の国内生産は減少し、全国に広がるカネボウの生産拠点の多くは、兵器生産拠点に転換された。カネボウは、繊維以外の事業(化粧品、資源開発、木材工業、製鉄、化学、金属、機械、航空機工業等)を広範囲に拡大しており、鐘紡コンツェルンと言われるまでになっていたが、戦争による被害は甚大であった。

終戦後の1949年、カネボウは繊維一本に戻り、鐘淵化学工業株式会社(現在の株式会社カネカ)を設立し、繊維以外の全事業を同社に譲渡した。

1958年から1959年は、神武景気の反動によるデフレ不況となり、カネボウの業績は悪化したが、工場の閉鎖や賃金カットで、危機を乗り切った。

1961年に「グレーター・カネボウ計画」を発表し、「繊維製品から化粧品まで、世界でただひとつ総合の美をつくるカネボウ」として再始動した。1963年にナイロンの生産を開始し、天然繊維から合成繊維へ進出した。合成繊維に関しては、1970年にアクリルに参入したが、2003年に撤退を発表、ナイロンも縮小した。

繊維事業に関しては、オイルショック後も繊維不況となり、業界に先駆けて繊維事業を分社化した。

1970年代に入り、絹、毛、綿、ナイロン、ポリエステルの各種繊維を手がけ、アクリルにも進出したカネボウは、ファッション部門を新設した。また、積極的に海外の生産拠点を増やした。3大天然繊維(綿・羊毛・絹)と3大合成繊維(アクリル・ナイロン・ポリエステル)をすべて持っていたのは、日本ではカネボウだけであった。1974年には、接着剤・樹脂製品の製造販売を開始した。

1980年に入り、合成繊維が業績の足を引っ張っていたため、1981年に収益源であった子会社のカネボウ化粧品株式会社を、本体に吸収合併した。

(2)化粧品への多角化

カネボウの化粧品の始まりは、1987年に、化粧水、髪油、ヘアトニックの製造を開始したことにある。

そして1961年に、鐘淵化学工業の化粧品事業を譲り受け、カネボウ化粧品を設立し、化粧品に本格参入した。

しかし1967年には化粧品の過剰在庫を多く抱え、大赤字が発生してしまった。その直後1968年に伊藤淳二氏が社長に就任し、67年に設立したカネボウ化粧品販売による販売体制の強化により、この危機を乗り越えた。

カネボウは化粧品では資生堂の後を追う後発であったが、資生堂が手薄であった薬局ルートを中心として、販路を開拓していった。その結果、業界第2位の地位を不動にした。

(3)食品への多角化

1964年にはガムメーカーのハリスを買収し、カネボウハリスを設立して、菓子業界に参入した。カネボウハリスは子供番組へのテレビ広告などで、知名度を上げていった。

その後1965年に立花製菓を買収し、冷菓事業に参入、1971年には和泉製菓と合併し、冷菓事業を強化し、チョコレートにも進出した。さらに1972年には渡辺製菓と提携し、翌73年に吸収合併した。渡辺製菓は、業界初のカップしるこを発売した企業として、有名である。

こうして食品事業として、菓子、食品、飲料、冷菓の4事業を持つに至った。

(4)薬品への多角化

1966年に山城製薬の経営権を譲り受け、薬品事業に進出した。そして1973年に漢方薬を始め、本格的に薬品事業に参入した。漢方薬は、医家向け(処方箋で購入する薬)とOTC(店頭で購入する薬)に分けられるが、医家向けではツムラが、OTCではカネボウがトップになった。医家向けのほうが市場は大きいので、トータルではツムラが首位であった(カネボウ薬品は、現在のクラシエ薬品に引き継がれている)。

(5)ペンタゴン経営

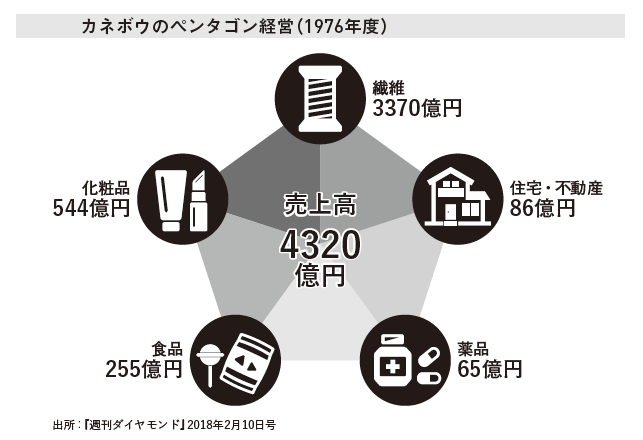

1968年に伊藤淳二社長は、「ペンタゴン(五角形)経営」を提唱した。繊維、化粧品、薬品、食品、住宅・不動産を均等に拡大するというペンタゴン経営は、日本企業の多角化の範とされたこともあった。

全盛期の1976年度では、繊維:9970億円、化粧品:544億円、食品:255億円、住宅・不動産:86億円、薬品:65億円という売上であったが、利益面では、化粧品の黒字が繊維や食品の赤字を補っていた。

(6)業績の悪化

1990年代に入ると円高の影響で、繊維の収益が悪化し、1990年に祖業である綿紡績業からの撤退を決定した。

一方1991年からは、合成短繊維(ポリエステル、アクリル)に力を入れた。しかし、1992年3月期、かろうじて黒字は計上したものの、売上が6813億円、有利子負債が4784億円であり、営業利益の95%が利払いに充てられていた。1960年代の化粧品、食品、薬品への進出のための買収費用に加え、ナイロン、ポリエステル、アクリル等の合成繊維は、装置産業で設備投資に莫大な資金が必要であったため、借入金が増加していたのである。

そして1993年3月期には、繊維と食品の収益が悪化し、連結ベースで赤字を計上し、人員削減に着手した。1996年には、繊維3社を分社化した。

(7)二転三転から倒産へ

伊藤淳二氏は2003年に名誉会長を退任するまで、実に24年間、カネボウの社長、会長に君臨した。

伊藤氏はペンタゴン経営を進めたが、カネボウ社内では、既に赤字に転落していたにもかかわらず、繊維が本流として力を持ち、黒字の化粧品やホームプロダクツ事業は〝傍流〞とみなされていた。そのため、赤字の繊維事業のリストラに踏み切れないでいた。その結果96年3月期には、連結債務超過に陥った。

1998年、初めて〝傍流〞の化粧品出身で松山商科大卒の帆足隆氏が社長に就任し、繊維事業の別会社化や、繊維や薬品などの一部の事業売却や撤退など、事業の集中と選択を進め、2001年3月期には連結債務超過を解消した。2001年1月には、親会社の社名も「鐘紡」から「カネボウ」に変更した。

再建策として、化粧品事業を切り出し、花王に売却する交渉を続けていたが、2004年2月に突然交渉を打ち切り、カネボウは産業再生機構の支援を仰ぐことになった。これは事実上、自主再建を断念したことになる。

2005年には染色大手のセーレンと共同出資会社を設立し、綿と合繊事業を譲渡することを決定した。この合弁会社は、2006年にセーレン全額出資となり、文字通りカネボウは120年の歴史を持つ繊維事業から撤退することになった。

一方で2005年に、これまでの経営陣による粉飾決算が判明し、カネボウは上場廃止になった。産業再生機構による再建のシナリオは崩れ、2005年12月に支援の終了が決定された。そして、カネボウ化粧品は競売により、一度は破談になった花王に4100億円で売却されることが決まった。

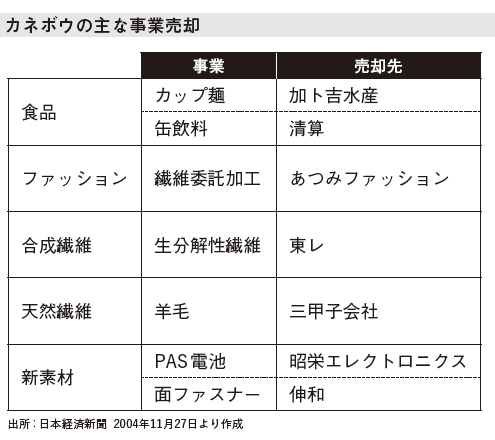

繊維は既に別会社になっていたが、残りの日用品、薬品、食品事業は、ファンドが買収することになり、カネボウというブランドは使えなくなった(2007年に「クラシエ」という社名に決まり、ブランドはカネボウからクラシエになった)。食品では、カップ麵は加ト吉水産に売却、缶コーヒーなどは清算した。

カネボウの解体により、1900億円の売上を挙げていた化粧品は花王に売却、繊維は撤退・譲渡、薬品と食品の一部と日用品は、2009年にファンドからヘアカラー大手のホーユーに売却され、ホーユー傘下のクラシエホールディングスに引き継がれることになった。こうしてカネボウの歴史は、幕を閉じることになった。

(8)事業構造の数値的変化

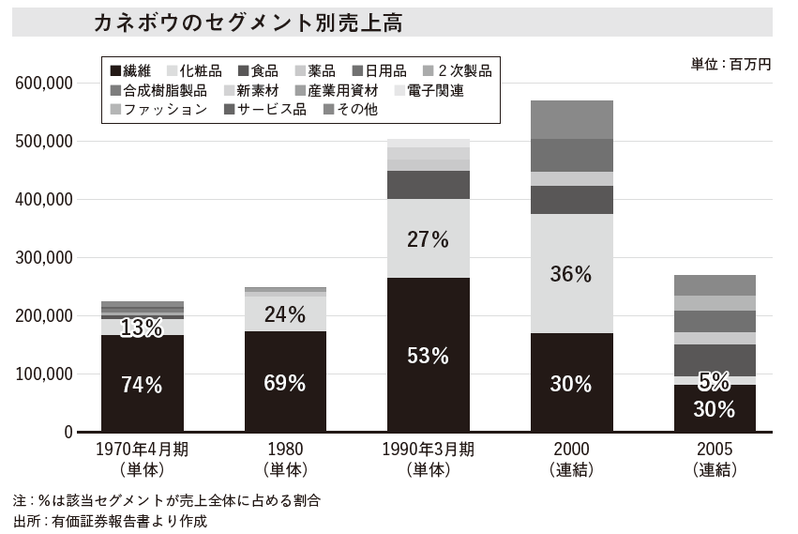

カネボウは戦後、積極的に多角化を進めてきたが、セグメント別売上高を見ると

1970年には繊維事業が売上の約74%を占めており、本業は繊維事業であったことがわかる。

1980年では、繊維:約69%、化粧品:約24%、薬品:約3%と、本業は未だ繊維事業である(図表)。

1990年でも、繊維事業が約53%、化粧品:約27%、食品:約10%、薬品:約4%であり、多角化した事業の割合は増えているものの、変わらず繊維が本業であったことがわかる。

2000年では、繊維:約30%、化粧品:約36%、食品:約8%、薬品:約4%、日用品:約10%となり、本業であった繊維の割合が縮小し、化粧品が逆転した。

2006年3月期では、繊維:約18%、食品:約21%、薬品:約13%、日用品:約27%となった(化粧品は花王に売却され、ゼロになった)。

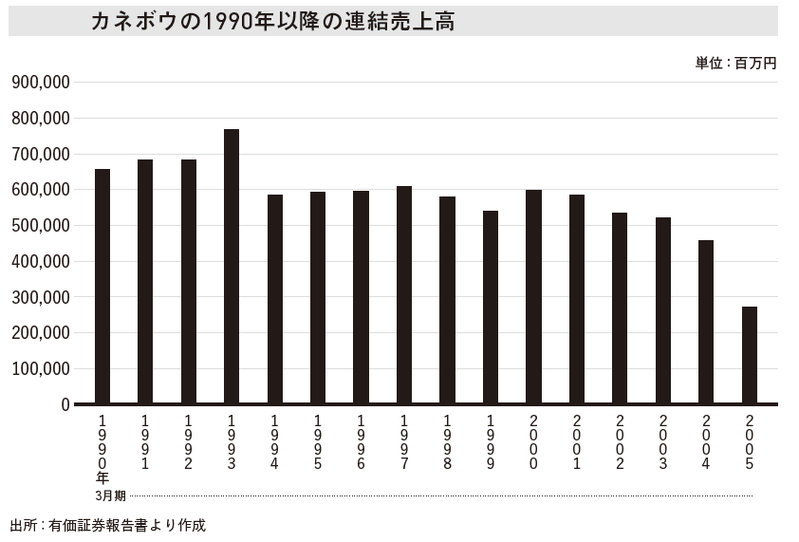

セグメント別売上高に変化が出始めた1990年代からの売上高推移を見ると、1993年をピークに、バブル崩壊後は売上は減少傾向にあった(図表)。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます

【関連記事】

・世界の時価総額TOP20をチェック!上位企業の特徴は?

・日本の三大財閥「三菱・三井・住友」グループの全ぼうとは

・海外移住に人気の国ランキング!1位のマレーシアに移住するにはいくらかかる?

・日本人の貯金と投資の割合は?ビジネスパーソンの約4割が資産運用を実践

・少子化加速、今さら聞けない「少子化で引き起こる不安ごと」5つ