本記事は、高橋浩一氏の著書『気持ちよく人を動かす』(クロスメディア・パブリッシング)の中から一部を抜粋・編集しています。

「深く聴く」ことからお互いに発見が生まれる

ソクラテスが問いた「無知の知」アクティブ・リスニングの3要素を実践しようとすると、「相手をわかったつもりにならない」ことの重要性をひしひしと感じられるのではないでしょうか。わかったつもりになると、とたんに、「純粋に聴く」ことが難しくなります。

有名な哲学者のソクラテスが提唱した「無知の知」という概念があります。

『ソクラテスの弁明』(岩波書店)という本には、ソクラテスが、世の中で賢者と言われる人たちを訪ねて「誰が本当の賢者なのか」を探求して回ったときの場面が書かれています。ソクラテスが気づいたのは、「自分こそが賢い」「私はこういうことをよく知っている」という人ほど、実は物事の本質を捉えていない、ということです。自分自身が「知らない」ことを自覚しているのが、真の賢者だということです。

対人関係についてここから私たちが学べる教訓は、「相手について自分はこういうことを知っている・わかっている」という先入観は危険だということです。「自分は相手について理解している」という認識は、実は正しくないかもしれません。また、相手について知っているつもりの情報が、実は間違っているかもしれません。

常に「自分の知らない何かが他にあるのではないか」と考え、自分にまだ見えていないことを真摯に問いかける姿勢があってこそ、相手に対する理解を深めることができるのです。

たとえば、人事部の採用担当者が、「面接官の人数が足りないから、現場の人たちも面接官として選考を手伝ってほしい」と現場に依頼する場面を考えてみます。現場から「忙しいので、なるべく、面接への参加は最小限に抑えたい」という声が出てきたら、人事部としては、「忙しいことはわかるが、そこをなんとかお願いしたい。なぜなら、採用は会社にとって重要なことだから」とプッシュしがちではないでしょうか。

しかし、現場の「忙しい」について、次の情報を人事部が丁寧に理解したうえで依頼しようとしたらどうなるでしょうか。

- なぜ忙しいのか(背景)

- 誰が忙しいのか(対象者)

- 何に忙しいのか(対象)

- いつ忙しいのか(時期)

- どのぐらい忙しいのか(量)

これは、相手の逃げ場をなくすという趣旨ではなく、相手の事情を理解したうえで依頼するということです。たとえ社内であっても、相互理解を欠かさないことが、良好な関係につながります。

現場としても、そこまで理解してもらったうえで「それでも大事なことだから」と言われたら、協力しようという気持ちもわいてくるはずです。

「何について知らないのか」を5W2Hで考える

相手に対して「わかったつもりにならない」のは、考える訓練をした人でさえ難しく感じるものです。そこで私がおすすめするのは、5W2Hというチェックポイントで疑いをかけ、相手に対して「理解するための問い」としてぶつけてみることです。

◎Why(なぜ:動機や目的、背景)

動機や目的について「そもそもなんのために」という切り口で相手に訊いてみると、自分が知らなかった背景を理解できることがあります。

◎When(いつ:過去の事実や未来の計画)

相手の経験した過去の出来事には、自分の知らないことが多いはずです。「自分が知らないこと」を問いかけるうえで、過去の事実はとても重要な情報になります。

また、過去とは逆に、予定されている未来の計画について、何か予定があるのかどうかを把握するという観点もあります。

◎Who(誰:登場人物や関係者)

いま、この場にいない関係者について情報を尋ねるという切り口もあります。話題にまだのぼっていない人物にまつわる重要情報があるかもしれません。

◎What(何:テーマやトピック)

「あなた(御社)を理解するために聞いておきたいのですが……」という切り口で、まだ話題に出ていないテーマについて聞くと新しい情報が見えてくることがあります。

◎Where(どこ:場所やエリア)

いま話題に出ているところとは別の場所や、あるいは組織の他部署について尋ねます。たとえば、東日本のことが話題に上がっているときに「西日本ではどうですか」と質問するのがこれに当たります。

◎How(どう:詳細)

具体的な詳細について尋ねるというのは定番の質問アプローチです。「もう少し詳しく」聞くことで、より解像度が上がっていきます。

◎How many/How much(どのくらい:数量や規模)

定量的な情報として、数量や規模を尋ねていくことで、定性的なことだけではつかめなかったイメージがはっきりします。

こんなふうに、5W2Hの観点で探していくことで、「自分が何を知らないか」を手繰り寄せていくヒントになります。

深掘りすることで相手にも「発見」が生まれる

相手のことをわかったつもりにならず、「自分が何について知らないのか」を探っていくと、あなたの中に「発見」が生まれます。新たな角度から相手を理解することで、改めて「そういうことなのか!」という気づきが起こるのです。

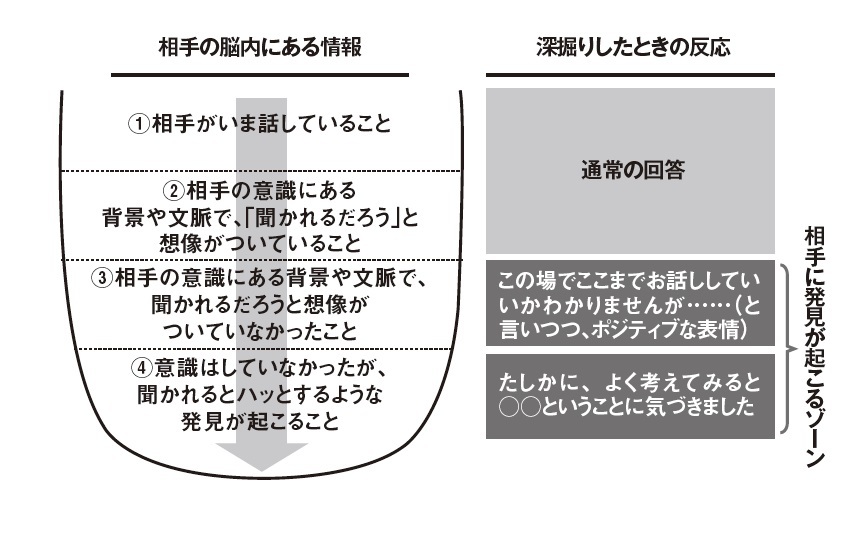

実は、深掘りによって発見が起こるのは、自分の側だけではありません。かなり深いところにアクセスする質問は、質問をされた相手にとっても発見が生まれます(上図参照)。

相手の脳内に情報の「階層」があるとすると、一番表面的なことは相手がいま話していることです(①)。そのひとつ下の階層には、(いま話していなくとも)相手の意識にある背景や文脈で「聞かれるだろう」と想像していることがあります(②)。

さらにもっと奥深くには、相手の意識にある文脈のうち「聞かれるだろう」とは想像していなかったこと、すなわちこの場で話題に出るとは思っていなかった階層があります(③)。そして一番深いところには、相手が意識もしていなかった、聞かれるとハッとするような発見が起こる階層があります(④)。

さて、このような階層がある中で、どこまで深掘りをしたらよいのでしょうか。

「①相手がいま話していること」と「②相手の意識にある背景や文脈で『聞かれるだろう』と想像がついていること」は、質問すれば通常通りの答えが返ってくることでしょう。

深掘りによって会話の意味が増すのは、もっと深いところです。

「聞かれるだろう」と想像していなかった階層(③)について質問をしたとき、ポジティブな表情と共に「この場でここまでお話ししていいかわかりませんが……」という反応が返ってくることがあります。

これは「こんなにもあなたが私を理解しようとしてくれるとは思っていなかったので、本来は話す予定ではなかったけれども、あえて伝えます」というニュアンスを含んでいます。あなたに対する相手の認識が、より好意的な方向に変わっているサインです。

たとえばあなたがマネジャーとして、メンバーから仕事の悩みについて相談を受けているとします。そのとき、丁寧に深く「聴く」ことで相手の本音がポロッと出てきて、「マネジャーであるあなたにここまで話していいかわかりませんが……」のように、個人的な感情まで話してくれたらどうでしょうか。

もちろんどこまで踏み込むかは線を引いて考える必要がありますが、「相談しても無駄だ」と思って話してくれないよりは、「こんなことまでちゃんと聴いてくれるなら話してみようかな」と思ってくれたほうが、メンバーの課題を解決するためのより効果的な策を考えられるでしょう。このとき、メンバーの側としても、あなたに対して「親身になってここまで聴いてくれる人なのか」という発見が起こっています。

さらに、「④意識はしていなかったが、聞かれるとハッとする発見が起こること」の階層に対して深掘りをすると、相手にインパクトの大きい気づきが起こります。

たとえば、メンバーの側には「やってもどうせ無駄だ」と思い込み、試してみなかったアクションが往々にしてあります。あなたが「それをやってみようと考えたことは、過去になかったのかな?」と質問したら、そういえば、深く考えてみたことはなかったのですが、実は自分の思い込みで試していなかっただけですね」という反応が返ってきたとします。「たしかによく考えてみると○○ということに気づきました」といったコメントが出てくるときは、深掘り質問によって相手に「今までなかったタイプの気づき」が起こったことを示唆しています。

相手の想像を超える階層(③・④)まで深掘りできると、相手の認識が変わります。相手にとっても、「質問されることから発見が生まれる」のです。