この記事は2022年9月14日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「インフレは賃金上昇に必要か?」を一部編集し、転載したものです。

はじめに(*1)

賃金上昇のためにインフレが必要との提言がされている。しかし、賃金や生活水準の向上に必要なのはその源泉である経済(付加価値)の増加である。インフレで、それが実現するのだろうか。一方、デフレはわが国経済に価格の粘着性を生んでおり、この解消のためにインフレが必要との提言も聞かれる。

重要な指摘だが、インフレが価格体系を柔軟化しても、それで賃金が上昇し生活水準の向上(実質賃金・所得の向上)も図れるのだろうか。過去においては、賃上げは多くの場合インフレ率を下回り、人々の生活は苦しくなった。また将来不安から消費が控えられ、経済も不安定化した。それでもインフレが必要なのだろうか。本稿では、インフレと賃金・所得の関係について論じてみたい。

*1:本稿は、学術振興会科研費(20H05633)の支援を受けている。なお髙橋(2022)では水平化したフィリップス曲線との関係など本テーマをより詳細に論じている。

賃金上昇がインフレと無関係の事例

最初に、物価と賃金の上昇が論理的には無関係でありうる簡単な事例を示そう。いま企業が、コスト50、付加価値50、両者の合計で価格100の製品を生産しているとする。ここで付加価値だけが増加して、コストは50のままだが付加価値は100に増加、両者の合計である価格が150になったとする(ケース1)。

このケースでは、付加価値の増加で機能も向上、購入した消費者の効用(満足度)も同程度に増加している。インフレの計測は一定の効用にかかる費用の増加が基準とされる。このため価格の上昇が、機能向上による効用の増加を反映していれば新製品は物価上昇とならない(0%インフレ)。また付加価値増加に伴って賃金が上昇すれば、実質的な生活水準・所得・需要も増加、景気にプラスに働く。

一方、物価の上昇により、コスト・付加価値とも75に増加、価格が150に上昇したとしよう(ケース2)。この場合、付加価値も上昇し賃金も上昇するが、物価も上昇しているため名目値は増加しても実質的な生活水準・所得・需要は増加しない(50%インフレ)。

ケース1のように、賃金の上昇に物価の上昇は必ずしも必要でない。またケース1はコストカットによる利益増というデフレ的な企業行動とは正反対な事例である。

ミクロとマクロの混同

前節のように、インフレと賃金の議論では個別企業についてのミクロの議論と経済全体のマクロの議論との混同があるように思える。

数式は生産関数である。ミクロの場合(前節ケース1に相当)、右辺の( )内の価格(P)は、この企業の生産物の価格(産出)価格であり、高付加価値製品を生産・販売すれば、上昇する。

この時賃金(W)が一定であれば、P/Wの交易条件は改善し、生産、利潤は増加、利潤の増加を賃金に同程度還元しても、他のコスト(C)は上昇していないため、生産の増加は維持される。また雇用者の賃金も実質ベースで増加する。

一方、数式をマクロの生産関数とすると(前節ケース2に相当)、右辺のPは一般物価水準であり、PもW(賃金)もまた他のコスト(C)も同率上昇するため、交易条件は変化せず、生産も増加せず、実質賃金(所得・生活水準)も変化しない。

賃金と物価(製品価格)については、ミクロとマクロでは製品価格・物価の概念が異なる。両者の混同には注意が必要となる。

賃金と物価の循環

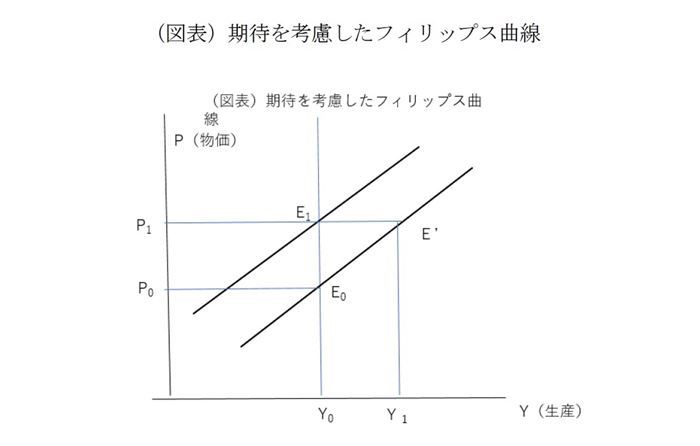

インフレが、賃金の上昇を招く際に、生産が増加するのは、インフレが賃金上昇に先行し、実質賃金が低下する時である。これをインフレと賃金の循環と呼んでもいいが、これが結局は生産の拡大につながらないことを示したのは、マネタリストを代表するミルトン・フリードマンである。これは「期待を考慮した(期待で拡張した)フィリップス曲線」として説明される(図表)。

仮に現在インフレ率が3%、賃金上昇率も3%、経済成長率も3%のE0点にあるとしよう(図表では、物価水準(P)、経済規模(Y)で表示しているが、以下その変化率であるインフレ率、経済成長率、賃金も水準ではなく上昇率という変化率で読み替える)。

この時、インフレ率が上昇(P0<3%>→P1<5%>)し、賃金上昇が遅れる(図表上では表示されないがW0<3%>のまま)とすると、賃金の相対価格が下落して企業の交易条件が好転し生産は増加する(E‘点に移動;経済成長率はY0→Y1:例えば3%→5%)。

この時、雇用者が実質賃金の維持のため賃上げ<5%>を要求し、実現すると交易条件は元に戻るので、経済成長率はY0に低下する。ただしインフレ率と賃金上昇率はP1、W1<5%>と上昇したままで、E1点が新たな均衡点になる。結局、物価の上昇(インフレ)は、名目賃金の上昇を招来するが、企業の交易条件である実質賃金は不変で生産や雇用は変わらず、インフレ率だけが上昇する。

さらに、雇用者側が将来のインフレ率の上昇を先取りして賃上げを要求し、実現すると(例えば7%)、企業は製品価格を引き上げ(同じく7%)、インフレ率は加速し賃金と物価の悪循環が生じる。

インフレ率の上昇は、経済の不安定化を招き、生産水準を低下させる。図表では、インフレと賃金の上昇は完全雇用水準で生じるとしているが、不況下でも賃金上昇→インフレというスタグフレーション的状況が出現する。

インフレーション・ターゲットの役割

中央銀行が目標インフレ率をコミットするというインフレーション・ターゲットは、金融政策の枠組み(フレームワーク)とされるが、政治経済的には、賃金交渉の予想インフレ率に働きかけ、賃金と物価の悪循環を改善する狙いがあった。

実際、1970、80年代には、英国では、労働組合が先鋭化し、物価と賃金の悪循環が生じていた。インフレーション・ターゲットは、労働市場改革の一手段でもあった。オーストラリアも同様であり、インフレーション・ターゲットは労働市場改革と同時期に実施されている。

導入以来インフレーション・ターゲットはインフレ期待の安定に貢献してきたといわれている。しかし現在、欧米は40年来ともいわれる高インフレに見舞われており、インフレーション・ターゲットが、今後のインフレ抑制にいかに機能するのか注目される。

価格の粘着性の打破

賃金の上昇のために、インフレが必要として興味深いのは、わが国で価格の粘着性を打破するためにインフレが必要との議論である(渡辺(2021))。インフレを実現させ、企業が製品を値上げし(企業行動を変える)、消費者もそれを受け入れる(消費者行動を変える)ことで、価格粘着性を打破して、賃金上昇の環境を作るというもので、価格動向やアンケートなどを用いて考察している。

過去に引きずられる現象を履歴効果(ヒステリシス)というが、わが国の場合これが強く働いておりこの打破が必要とされる。確かに価格粘着性が蔓延化していれば、せっかく高付加価値製品を開発しても、それに見合った価格付けができず付加価値の増加は実現されない。このため、利益の確保のためにコストカットなどが重視されるようになり、個々のコストカットの集積がマクロではデフレ圧力を生むことになってしまう。

従来のマクロ経済学では、インフレはインフレ率の変動を通じて経済の不確実性を増し、景気に悪影響を与えるため、インフレ率は安定させるべきと議論されてきた。だが価格の粘着性を打破する議論は、逆に変動を高めかねないことをあえて許容する点で興味深い。

渡辺は1990年代以降のわが国の価格の粘着性を実証している。また粘着性の変化を企業の値上げに対する消費者の対応として、値上げを許容するかというアンケート調査で調べている。ただ、値上げは、ミクロレベルで個々の企業が高付加価値化で製品価格の値上げを行う場合なのか(ケース1)、それともマクロレベルでインフレにより企業が既存商品の値上げを行う場合なのか(ケース2)でも異なってくる。

渡辺(2022)は消費者の値上げに対する反応を問うアンケート(ケース2に相当)でわが国でも価格の値上げを許容する割合が増えていることを報告し注目されたが、同じアンケートでは、消費者は値上げによって、来店頻度を減らしたり、購入数量を減らすと答えており、実質ベースでは価格の引き上げがデフレ的な効果を持つことを示している。

むしろアンケート結果は、インフレがデフレ的な効果を持たないためには賃金(所得)の上昇が必要なことを浮かび上がらせており、価格の粘着性の議論でも結局は、ケース1で示した高付加価値の持続的な増加を背景とした賃金の上昇が最重要であること示唆しているように思える。

インフレのもたらすマイナス効果

経済学者は、インフレは消費者の買い急ぎを促し景気拡大的な効果を持つと指摘する。しかし実際には、実質所得の低下や将来の所得不安から消費を控えることも多い。

またインフレ期には先の「物価と賃金」の循環での想定とは異なり、企業もインフレによる不確実性の増加から、インフレによる増収分を雇用者に同率還元することを手控えるため、インフレに賃金上昇率は追い付かず実質的には賃金は低下してしまう。このようにインフレによる賃金の上昇は経済にプラスに働かない蓋然性が高い。

「デフレ脱却」の意義

最後に、あらためて「デフレ脱却」の意義を問い直してみよう。これまで、デフレ脱却が目指す経済再生のために必要なのは、実質賃金の持続的な上昇を生む高付加価値化の実現(成長力の向上)であると論じた。

それは、既存製品の単なる値上げによるインフレではない。単なるインフレは実質賃金の低下を招く恐れが強いし、またインフレと賃金上昇の悪循環を招きかねない。むしろ必要なのは、高付加価値品を生み出し、それを価格付けできる環境(価格粘着性の打破)の整備であろう。

高付加価値化の実現や生産性の上昇の重要さは従来からも認識されてきたが、実効的な対策がとられてきたとは言い難い。対策として規制緩和が唱えられ、施策も実施されたが今日まで目に見えた成果はあがっていない。また生産性の上昇も、これ自体は目標であって施策とは言えない。

技術革新は重要だが、いわゆる「発明」にこだわることはない。識者の指摘のように、生産・販売・管理等の工夫も技術革新であり、わが国の得意分野だ。マクロの政策よりは、産業レベル、ミクロレベルの政策が必要とされよう。

こうしたなかで注目されるのは、円安を利用した高付加価値化の実現の提案である。円安はマクロ経済全体ではむしろマイナスとされるが、円安は海外から見れば外貨建ての製品価格の低下となり、これを機会に一段上の付加価値の高いものを販売するとの提案である。

また国内に目を転じても、消費の低迷が指摘されるなか、消費者の健康志向、環境への配慮等も高まっている。こうしたニーズに見合った商品開発等も、高付加価値化の実現である。高付加価値化による所得の増加は、高付加価値製品のさらなる需要を生むという好循環を生むことが期待される。

本稿では賃金上昇にインフレは必ずしも必要がないことを示した。またインフレと賃金の上昇の循環は実質賃金の上昇を保証しないうえ、生産にプラスの影響を与えない可能性も指摘した。またインフレによって価格粘着性を打破するという提言は、いかに実質賃金の上昇につなげるかが鍵となると論じた。

近年のわが国のマクロ政策は、デフレ脱却を全面に据え、賃金・所得・生活水準の向上のための本丸である高付加価値を生む経済体質改善の重要さを覆い隠してしまったようにみえる。インフレと賃金の関係も、インフレの重要さよりも賃金の上昇がより重要なこと、しかも持続的・実質的な向上が主目的であることが今更認識されるべきであろう。

参照文献

- Friedman, Milton. “The Role of Monetary Policy.” American Economic Review Volume LVII No.1, 1968.

- 清水順子. 円相場と日本経済の行方:最近の急速な円安をどう考えるか? 講演, 独立行政法人経済産業研究所(RIETI), 2022.

- 髙橋亘、「賃金と物価」、ディスカッションペーパー・シリーズ No2022-J09、神戸大学経済経営研究所2022

- 渡辺努. 「5か国の家計を対象としたインフレ予想調査」(2022年5月実施分)の結果. JSPS「対話型中央銀行制度の設計」, 2022年.

—. 物価とは何か. 講談社, 2021.

本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

高橋 亘

大阪経済大学経済学部教授 ニッセイ基礎研究所 客員研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・国際通貨としてのアジアデジタル共通通貨

・奴雁の中央銀行 ―― 中央銀行のCultureと民主主義-

・アジアデジタル共通通貨 ―― わが国の提案で東アジア経済への貢献を

・アジアデジタル共通通貨の発行方法・手順および検討課題について

・アジアデジタル共通通貨の提案