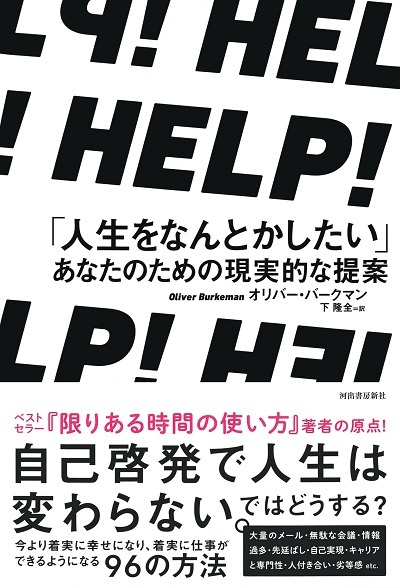

本記事は、オリバー・バークマン氏の著書『HELP!「人生をなんとかしたい」あなたのための現実的な提案』(河出書房新社)の中から一部を抜粋・編集しています。

すばやく決断する3つの方法

ベストセラー『10–10–10 人生に迷ったら、3つのスパンで決めなさい!』(小沢瑞穂訳、講談社)を書いた自己啓発界の大物作家スージー・ウェルチに対して、私はちょっぴり物足りない思いを抱いている。彼女は物事を決断する方法として「10–10–10」方式を提案しているが、これは本当に賢明な方法だと思う。もしあなたが何らかのジレンマを感じたとき、10分後、10カ月後、そして10年後にはどうなるだろうか、と自問しなさい、というものだ。このプロセスを踏むと「無意識だった検討課題が表面に浮かび出てくる」と言う。これによって明らかになるのは適切にバランスのとれた長期・短期の見通しであって、衝動的に快楽を求めたり、渋面で将来を達観してみたり、などというものではない。「どう? 簡単? いや、それほど簡単じゃないのよ!」、と本の宣伝文に書いているが、実際のところ、それはごく簡単なことなのだ。

この本の強みは正にその1点にある ―― 多少卑怯な言い方をすれば、私が今述べたことがこの本に書かれていることのすべてだ、ということだ。実際に物事がこれほど簡単に片付けられるなら、それは間違いなくこの本の売れ行きに影響することだろう。

とはいえ、この「10–10–10」のように、物事を決断する方法はごく簡単でなければならない。というのは、われわれが日常生活で決断を迫られるのは、ほとんどの場合、些細なジレンマの数々だからである。これとは反対に、人生を左右するような重大な問題はゆっくりと時間をかけて友だちと相談すればいいのだ。しかし、おかしなことに、多くの人々は取るに足らない問題を大問題と同様におおげさに考えるきらいがある ―― この私もそうだ。今まで何度も熟考する機会のあった真実を、今この瞬間もくよくよと考えている。

ここで私が勧める決断方法を3つ紹介しよう。

【5-3-1】

2人の間でレストランや映画を選択する際に頼りになる方法がこれだ。まず、1人が5つの選択肢を選び、もう1人がそれを3つに絞る。そして最初に選んだ人が3つの中から最後の1つを選ぶ、というものだ。「おかげで、私と友だちは2つ以上のチャンスがありながら、最後の1つが選べないために餓死するという事態から免れることができました」と、実践者は感謝を述べている。ちなみに2人はこのルールを使うことに前もって同意していなければならない。そうすることで、「5–3–1」の使用がジレンマにならなくて済む。

【最低限の要件を満たせ】

「満足化(Satisficing))」という言葉を考え出したのはエコノミストのハーバート・サイモンである。基本的には、「最大の効果」が「好結果」の敵にならないように(最大の効果を狙うあまり、本来訪れるはずだった好結果を犠牲にしないように)することを目的に造られた言葉だが、実際にはもっと厳しい意味を持っている。つまり、ある特定の結果を出すためには最小限の必要条件を満たすように行動すべきだ、ということを意味しているのだ。例えば、最初から最高の朝食付きホテルを探すよりも、まず最も重要な判断基準を設け ―― おそらくは「森林地帯に近いこと」「立派な朝食が付くこと」「ウェールズ地方であること」など ―― それらの条件をすべて満たす最初のホテルを選びなさい、というように。これだと、いたずらに魅惑的な広告に注意を奪われることなく、はるかに少ない労力で、求める条件を満たす物件のうち最善に近いものを探し当てることができる。

【37パーセントのルール】

連続して提示される候補の1つひとつについてイエスかノーかを決めていく、という方法。これは例えば、アパートの空き部屋探し(ちょっとでも躊躇すると可能性が消えてしまうケースが多い)やハイキングの途中でこれからの行き先を決める場合(それまで歩いてきた道を戻りたくないという前提で)などに有効だ。候補の合計数 ―― チェックできるアパートの部屋の数や、訪れることのできるピクニックスポットの数など ―― が予測できる場合に使えるのが、37パーセントという不思議な数字だ。

最初に提示された37パーセントの候補をすべて拒否し、その後に続く候補の中で、それまでの37パーセントと比べて条件の良い最初のものを選ぶのが最善策だ、というのだ(もしそれでも選べなければ、最後の候補に決めればいい、という)。『Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems(経済学と数学的体系に関する講義ノート集)』の中の記事によると、この37パーセントのルールは結婚相手を選ぶのにも適用できるそうだ。でも、この出版物がロマンチックなアドバイスをしてくれるものだとは到底思えないのだが。