この記事は2023年12月1日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「二つの生産性指標が浮き彫りにする「パートに頼る日本経済」」を一部編集し、転載したものです。

(世界銀行「GDP per person employed」、OECD「GDP per hour worked」)

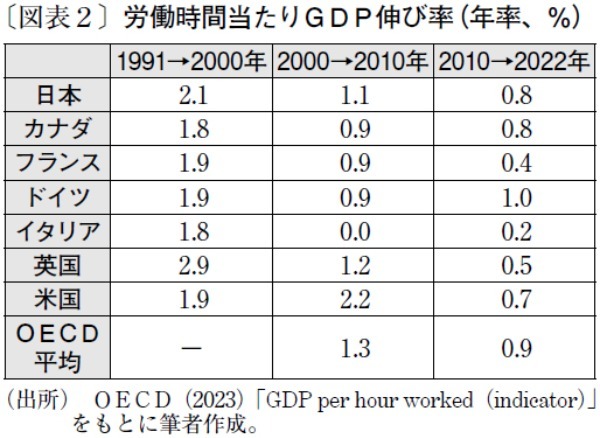

労働生産性の指標には、一般に用いられる「就業者1人当たりGDP(付加価値額)」のほかに「労働時間当たりGDP」がある。後者は、付加価値の総額を生産に従事するすべての人の総労働時間で割ったものだ。両指標の伸び率を国際比較すると、顕著な違いが浮かび上がる。日本の就業者1人当たりGDPの伸び率は、イタリアと共にG7諸国中最下位クラスにあるのに対し、労働時間当たりGDPは7カ国中トップクラスに位置する(図表1、2)。

この違いは、就業者1人当たりGDPを労働時間当たりGDPで割った「就業者1人当たり労働時間」の変化に起因している。1991年から2022年までを見ると、日本の1人当たり労働時間は20%減少した。ドイツの12%減や英国、フランス、カナダ、イタリアの5~8%減、米国の2%減に比べ、日本の減少幅が際立つ。

安倍晋三元首相は20年9月の辞任時の談話で、在任中の成果として多くの雇用が生まれたことを誇った。これは事実だが、実質GDPの伸び率は首相就任前の10年とほとんど変わらなかった。労働時間の減少が雇用の増加を相殺してしまい、就業者1人当たりのGDP伸び率を低下させたからである。

労働時間の減少は、雇用に占めるパート比率上昇の影響が大きい。非正規雇用の割合は、1990年ごろに20%程度とみられたものが、2022年には37%まで上昇した。主体は女性と高齢者であり、女性の非正規比率はいまや約5割に達する。「女性の社会進出」ともてはやされた時代だったが、並行して進んだのは、生産年齢(15~64歳)人口の減少を相対的に低賃金のパート雇用で埋め合わせる姿だった。

大量のパート予備軍の存在が、生産性の低い企業群の存続を支えた。本来、より高い賃金を求めて正規職に転換したいところだが、家庭の事情やスキルの不足、劣化を理由に、パートを選択する女性が多かった。男性中心の「日本型働き方モデル」が、多くの女性をパート労働に閉じ込めたかたちだ。これが新陳代謝の進みにくい社会風土の保持につながり、日本経済の生産性向上を阻害してきた。

男女にかかわらず働く家庭と職場づくりが不可欠だ。企業の働き方改革が必須であると同時に「多くの女性に職場の仕事のリスキリングを」「多くの男性に家事、育児のリスキリングを」である。

オフィス金融経済イニシアティブ 代表/山本 謙三

週刊金融財政事情 2023年12月5日号