リーンスタートアップは、開発にかかる時間やコストを圧縮できるマネジメント手法です。実際にリーンスタートアップを導入すると、どのような効果が見込めるのでしょうか。

本記事ではリーンスタートアップのメリット・デメリットに加えて、全体のプロセスや具体例を紹介します。

目次

リーンスタートアップとは?

リーンスタートアップとは、最低限の機能をもったプロダクトを作り、顧客の反応を早い段階で確認するマネジメント手法です。リーン(lean)には「無駄がない」「効率的な」などの意味があり、できるだけムダを削ぎ落した手法とも言い換えられます。

リーンスタートアップの起源は、米国シリコンバレーの起業家であるエリック・リース氏といわれています。同氏は2008年に自身の成功体験を「リーンスタートアップ」として紹介し、2011年には著書『The Lean Startup』を出版したことで注目を浴びました。

その後、本書はビジネス書として世界中でベストセラーとなり、日本にもリーンスタートアップの考え方が広まっています。

アジャイル開発との関係性

アジャイル開発とは、複数回に分けて開発を繰り返すことで、フィードバックを反映しながらプロダクトをアップデートする開発手法です。1週間から1ヵ月周期でサイクルを反復し、細かい仕様を変更しながら1つのプロダクトを作り上げます。

リーンスタートアップとアジャイル開発は似ており、いずれもプロダクトの提供を通して検証データを集め、本格的な市場投入の前に改善していく手法です。ただし、厳密には次のような違いがあります。

・リーンスタートアップ

顧客開発(※)を主軸として、フィードバックをもとに構築を繰り返す

・アジャイル開発

短期間でPDCAサイクルを回し、新たな機能を追加していく

上記の他、ソフトウェアの開発手法をアジャイル開発、商品開発や新規事業の手法をリーンスタートアップと区別する場合もあります。

(※)顧客の問題を把握・理解し、その解決方法がニーズにあっているかどうかを判断すること。

デザイン思考との関係性

リーンスタートアップとデザイン思考は、製品開発において相互に補完し合うアプローチです。

デザイン思考は、ユーザーのニーズを深く理解し、共感を基にした問題解決を重視します。これに対して、リーンスタートアップは、最小限の機能を持つ製品(MVP)を迅速に市場に投入し、顧客からのフィードバックを基に改善を重ねる手法です。

両者の相性が良い理由は、デザイン思考がユーザー中心の視点を提供し、リーンスタートアップがその視点を実際の製品開発に活かすことができるからです。

例えば、デザイン思考で得られた顧客の課題や潜在ニーズをもとにMVPを設計し、その後リーンスタートアップのプロセスを通じて仮説検証と改善を繰り返すことで、顧客価値に直結する製品開発が実現します。このように、デザイン思考とリーンスタートアップは、革新的な製品を生み出すための強力な組み合わせとなります。

>>デザイン思考とは? プロダクト開発や課題解決のプロセスと注意点

リーンスタートアップと従来の開発手法の違い

リーンスタートアップは、現代の製品開発において注目される手法ですが、従来の開発手法とは大きく異なります。従来のシステム開発の手法とリーンスタートアップを比較してみましょう。

従来のシステム開発の手法は、通常、詳細な計画を立て、ある程度完成したプロダクトを市場に投入することを目指します。このアプローチでは、最初からメインストリームの顧客をターゲットにし、長期間の開発を経て製品をリリースします。

しかし、この方法は市場の変化や顧客のニーズに迅速に対応することが難しく、リスクが高いという欠点があります。従来の開発手法では、製品が完成するまでの間に市場のニーズが変わってしまう可能性があり、結果として製品が売れないリスクが高まります。また、開発プロセスが長期化するため、コストも膨らみがちです。

これに対して、リーンスタートアップは、比較的少ないリソースで短期間に最小限の機能を持つ製品(MVP)を開発し、顧客からのフィードバックを基に改良を重ねる手法です。このアプローチにより、顧客のニーズに即した製品を迅速に提供することが可能になります。

以下の表に、従来の開発方法として代表的なウォーターフォール型のシステム開発と、リーンスタートアップの開発の違いをまとめました。

| 項目 | ウォーターフォール | リーンスタートアップ |

|---|---|---|

| 開発プロセス | 要件定義~設計~開発~テストの順で完成品を開発 | MVPをリリースし、仮説検証しながら改善し完成品に近づける |

| リリースの考え方 | 完成した後でリリースする。リリースまで数年かかることもある。 | 最小限の機能を実装したらリリースする。短期でリリースできる。 |

| 顧客との関わり方 | 要件定義でのヒアリングが主。それ以降は限定的。 | リリース、改善と並行して能動的にフィードバックを得る |

| 開発マネジメントの考え方 | 計画との乖離がないようQCDをマネジメントする | 仮説検証を通じ、完成品としての機能・品質の充足度をマネジメントする |

| 仕様変更への柔軟性 | 低い、大きな変更は計画の変更を伴うことがある | 高い、顧客のフィードバックに応じて常に改善・修正する |

このように、リーンスタートアップは従来の開発手法に比べて、顧客のニーズに迅速に対応できる柔軟性を持ち、リスクを軽減することができます。

特に、製品開発の初期段階で顧客の意見を取り入れることで、より市場に適した製品を生み出すことが可能です。これにより、企業は無駄なコストを削減し、成功の確率を高めることができます。

また、リーンスタートアップは、特にスタートアップ企業や新規事業の立ち上げにおいて、その効果を発揮します。市場の変化が激しい現代において、迅速な対応と顧客中心のアプローチが求められる中で、リーンスタートアップは非常に有効な手法といえるでしょう。

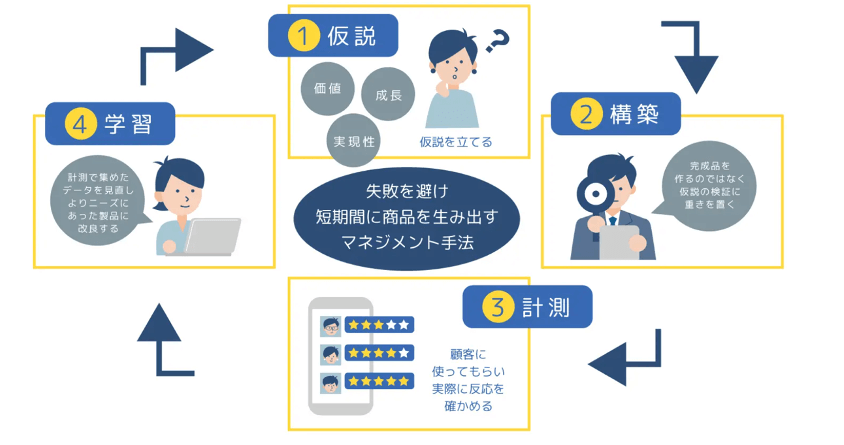

リーンスタートアップの5つのプロセス

一般的にリーンスタートアップでのプロダクト開発は、以下の流れで進められます。

1. 価値仮説と成長仮説を立てる

2. 顧客像を設定してMVPを構築する

3. 顧客の反応を計測する

4. 検証データから学習する

5. 仮説構築・検証・学習を繰り返す

ここからは5つのプロセスに分けて、実際の進め方やポイント、注意点などを解説します。

1. 価値仮説と成長仮説を立てる

必要なデータが明確になっていないと、検証とプロダクト改善の方向性を誤ってしまう可能性があります。そのため、リーンスタートアップでは検証を始める前に、以下の仮説を立てることが重要です。

・価値仮説

プロダクトの提供で、どのような層にどういった価値を提供できるのか

・成長仮説

プロダクトを市場投入することで、持続的に成長できるのかどうか

例として、在庫管理を自動化するシステムについて考えてみましょう。

<価値仮説の例>

中小企業を含む多くの製造業は、人件費削減のためにDXを考えている。特に単純作業が中心の在庫管理にはシステムを導入しやすいものの、「操作が難しいのではないか」と不安になっている企業は多い。そのため、使い慣れたデバイスで簡単に操作できるシステムを提供すると、価値を感じてもらえる可能性が高いだろう。

<成長仮説の例>

倉庫管理システムの市場は○○億円であるため、シェア1%を獲得できると年間△△円の売上を見込める。システムの使いやすさが評価されれば、さらにシェアは年間□□%ずつ増えていくだろう。

上記のように具体的な仮説を立てておくと、検証時に収集すべきデータが分かりやすくなります。

2. 顧客像を設定してMVPを構築する

顧客開発を主軸とするリーンスタートアップでは、早い段階で顧客像を明確にしておく必要があります。次は前述の価値仮説をもとに、「どのような会社・個人が顧客になるのか」や「潜在客がどのような課題を抱えているのか」を考えましょう。

顧客像を設定したら、必要最低限の機能をもたせたMVP(Minimum Viable Product)と呼ばれるプロダクトを作ります。在庫管理システムを例にすると、単に在庫量を数えるだけのシステムや、映像から在庫を検知できるシステムなどがMVPにあたります。将来的にはさらに機能を充実させますが、この段階では必要最低限のものだけで問題ありません。

3. 顧客の反応を計測する

MVPを作ったら顧客に提供し、必要なデータを収集します。

分かりやすいデータとしては、契約の数や継続率、プラン切り替えによる売上などが挙げられます。しかし、新規事業は成果が変動しやすいので、一般的な管理会計では精度の高い予測が立てられません。

そのため、リーンスタートアップでは「革新会計(イノベーションアカウンティング)」と呼ばれる会計手法が使われます。

<革新会計の流れ>

1.MVPを顧客に提供してデータを収集する

2.収集したデータと理想の状態を比較する

3.理想の状態に近づくように、プロダクトや計画を調整する

革新会計では、前述の価値仮説・成長仮説が正しいかを判断するために、実態と理想の状態を比較します。仮にプロダクトの改善や計画の調整で実態と理想の乖離を埋めることが難しい場合は、プロジェクト全体をピボット(方向転換)することも検討しなければなりません。

4.検証データから学習する

顧客の反応や革新会計から得たデータを活用して、MVPを改善していきます。特に顧客が不満に感じている点や、新たに求めている機能については重点的に改善しましょう。

また、マネジメント手法やマーケティング施策など、プロダクト以外に課題を抱えている場合もあります。これらの点も含めて、新規事業全体の計画を見直してみてください。

5.仮説構築・検証・学習を繰り返す

ここまで進んだら、価値仮説・成長仮説が間違っていなかったかを確認し、必要に応じて軌道修正をします。その結果、新たに検証する必要が生じた場合は、再度同じプロセスを繰り返しましょう。

仮説構築・検証・学習のサイクルを回すと、顧客のニーズをより満たす形でプロダクトが改良されていきます。改良する部分が見当たらなくなったら、本格的にプロモーション、営業、組織開発を始動させます。

リーンスタートアップでプロダクトを開発するメリット

リーンスタートアップでプロダクトを開発すると、コスト面などの課題を解決できる可能性があります。また、市場に投入するスピードが上がることで、他にも以下の3つのメリットがあります。

1. コスト面のハードルが低い

プロダクトが完成してから市場に投入するウォーターフォール開発に比べると、リーンスタートアップはコストを抑えやすい特徴があります。

リーンスタートアップで開発するプロダクトの主なターゲットは、新しい商品・サービスに関心をもつアーリーアダプター(初期採用者)です。機能やデザインが洗練されていなくても、一定数のアーリーアダプターから注目されてフィードバックを受け取れれば、その後の開発がスムーズに進みます。

また、仮にプロジェクトを断念したとしても、初期であれば大きな損失にはなりません。本格的にプロジェクトを進める前にリスクを判断できるため、大きなコストや労力がムダになる可能性も抑えられます。

2. 新しいプロダクト・技術を市場にいち早く投入できる

技術や流行の移り変わりが激しい業界では、市場投入までのスピードが成功を左右することもあります。その点、リーンスタートアップでは未完成でも必要最低限の機能を持つプロダクトを投入するため、スピード面で競合を出し抜ける可能性があるでしょう。

仮にそのプロダクトが大きな収益につながらなくても、革新的なプロダクトや技術を公開した企業は注目されます。そのまま次のプロジェクトへと取りかかれば、注目度・知名度の面で有利になれるかもしれません。

3. 顧客のニーズをすばやく反映できる

リーンスタートアップでは早い段階で顧客からのフィードバックを受け取り、プロダクトにすばやく反映できるため、ニーズとの乖離を防ぎやすい特徴があります。

従来のウォーターフォール開発では、完成したプロダクトを市場に投入するので、フィードバックを得られるタイミングが後になります。そのため、開発期間中に市場のニーズが変わったり、自社のプロダクトを超える代替品が台頭したりすると、大きな損失につながるかもしれません。

リーンスタートアップでプロダクトを開発するデメリットと対処法

リーンスタートアップには次のデメリットがあるため、時代遅れとする意見も見られます。

<リーンスタートアップのデメリット>

1. 信用性や信頼性に影響しやすく、悪評が広まるリスクがある

2. プロダクトによっては検証でコストがかさむ

投入するプロダクトに必要最低限の機能が備わっていないと、悪評によって会社の信用・信頼が下がるかもしれません。また、最先端の技術を扱うようなプロダクトは、検証だけで大きなコストがかかる場合もあります。

リーンスタートアップが適さない業界

リーンスタートアップは多くの業界で効果を発揮しますが、すべての業界に適しているわけではありません。厳しい法規制がある業界や高コストの製品開発を行う業界では、MVPをリリースすることが難しく、実際の製品開発に多大なコストがかかることがあります。

例えば、金融業界では、法規制によりMVPのリリースが許可されないため、顧客のフィードバックを得る前に相当のリソースを投入して製品開発をする必要があります。また、重工業のように、MVPの制作自体に多額のコストがかかる場合も、リーンスタートアップのメリットが薄れてしまいます。

以下は、リーンスタートアップが適さない業界の一例です。

・金融業界(厳しい法規制とセキュリティ要件)

・重工業(高コストの製品開発)

・医療業界(臨床試験や承認プロセスが必要)

・航空業界(安全基準の厳守)

これらの業界では、従来の開発手法がより適している場合が多いです。リーンスタートアップを導入すべきかどうかは、業界やプロダクトによって慎重に判断しなければなりません。

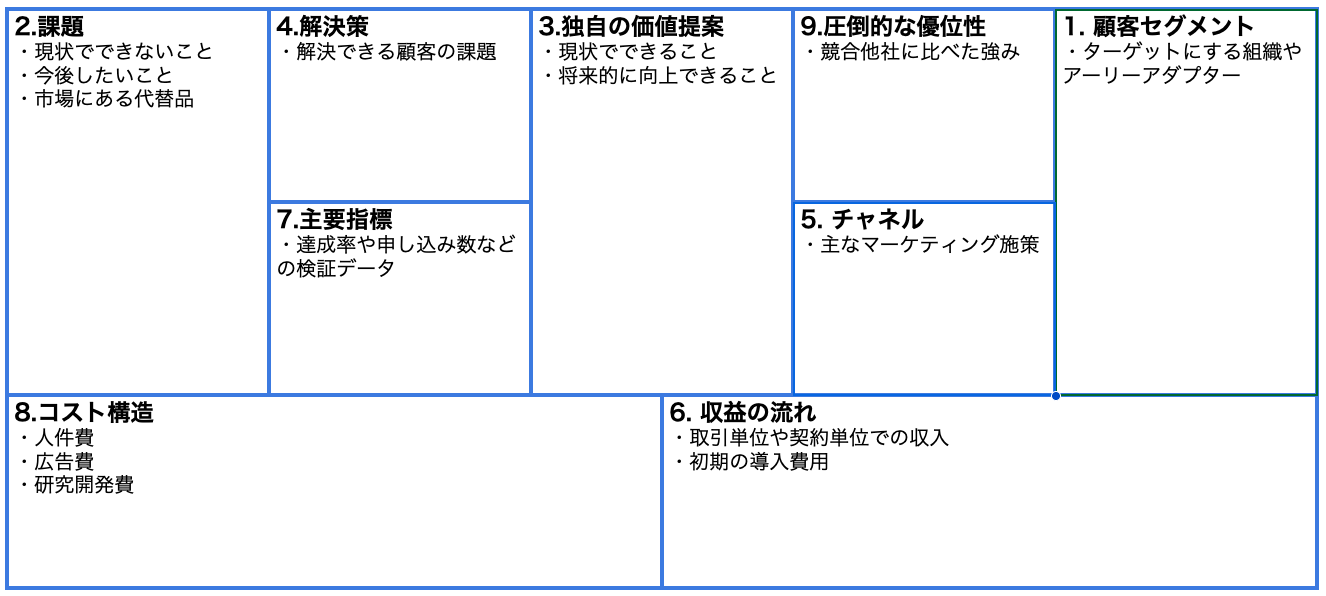

対処法はリーンキャンバスの活用

このようなデメリットへの対処法としては、「リーンキャンバス」の活用が有効です。リーンキャンバスは、9つの観点からプロダクトを分析することで、自社の強みやリスク要因を網羅するためのフレームワークです。

<リーンキャンバスの構成要素>

1. 顧客セグメント:ターゲットにする組織やアーリーアダプター

2. 課題:現状でできないこと、今後したいこと、市場にある代替品

3. 独自の価値提案:現状でできること、将来的に向上できること

4. 解決策:解決できる顧客の課題

5. チャネル:主なマーケティング施策

6. 収益の流れ:取引単位や契約単位での収入、初期の導入費用

7. 主要指標:達成率や申し込み数などの検証データ

8. コスト構造:人件費や広告費、研究開発費など

9. 圧倒的な優位性:競合他社に比べた強み

上図のようなフレームワーク作成し要素を一つずつ整理してみてください。リーンスタートアップを導入した際の費用対効果を判断するのに役立つでしょう。

生成 AIを活用する

また、Chat-GPTなどの生成AIを活用することも効果的な対処法です。

まず、生成AIを用いて市場調査や顧客のフィードバックを迅速に分析することで、製品の改善点を早期に特定できます。また、AIを活用したシミュレーションにより、製品のリリース前に潜在的な問題を予測し、リスクを軽減することもできるでしょう。

さらに、生成AIを使って魅力的なコンテンツを作成し、ブランドの信頼性を高めたり、悪評の拡散を防いだりすることができます。ただし、生成AIはあくまで補助的な手段であり、使い方には注意が必要です。適切に活用することで、リーンスタートアップの弱点を補い、より実効性のある製品開発の支援につながるでしょう。

リーンキャンバスの活用例

リーンキャンバスは、スタートアップや新規事業の立ち上げにおいて、ビジネスモデルを視覚的に整理し、迅速に仮説を検証するための強力なツールです。このフレームワークは、顧客のニーズや市場の状況を把握し、リスクを最小限に抑えながら製品開発を進めることを可能にします。

特に、限られたリソースで迅速に成果を上げる必要がある企業にとって、リーンキャンバスは非常に有効です。例えば、リーンキャンバスを活用することで、顧客層のニーズや、提供できる独自の価値を明確化します。

そして、「誰のどんな課題を解決するのか」「他社にはない強みは何か」を洗い出し、早期にプロトタイプを作成し市場の反応を検証するサイクルを回すことで、無駄な開発を避けつつ、顧客の本質的なニーズに沿った製品・サービスへとブラッシュアップしていくことが可能になります。

メルカリの初期の戦略をリーンキャンバスを用いて整理

フリマアプリを運営するメルカリの設立初期の戦略をリーンキャンバスを用いて整理してみました。

初期段階では、写真を撮るだけで出品できるシンプルなUIを備えたプロトタイプを用意し、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねています。このサイクルを繰り返すことで、大きな投資をかけずにユーザーのニーズに応えるサービスへと成長していったと考えられます。

1. 顧客セグメント

家庭内の不用品を手軽に処分したい個人

掘り出し物を安く手に入れたい個人

若年層や主婦層などスマホに慣れた層

2. 課題

不用品の処分が面倒

個人間取引でのトラブルや不安

オークション形式では売買に時間がかかる

3. 独自の価値提案

スマホで誰でも簡単に売買できるフリマアプリ

出品から購入までスムーズな操作性

安心・安全な取引環境

4. 解決策

写真を撮るだけの簡単出品機能

匿名配送・あんしん決済システム

アプリ内チャットによる取引サポート

5. チャネル

スマホアプリ(iOS・Android)

SNSやWeb広告による集客

クチコミによる自然な拡散

6. 収益の流れ

商品取引ごとの販売手数料(10%)

オプション機能の利用料(例:目立たせる出品)

7. 主要指標

月間アクティブユーザー数

1ユーザーあたりの取引件数

出品から購入までの平均時間

8. コスト構造

サーバー・インフラ運用費

カスタマーサポート

広告・マーケティング費用

9. 圧倒的な優位性

大規模なユーザー基盤

利便性と安全性を両立したUX

ブランド信頼と市場シェアの高さ

リーンスタートアップを導入した具体例

リーンスタートアップにはデメリットもあるため、導入範囲は慎重に判断することが重要です。一方で適している分野や事業に導入をすれば、期待以上のメリットを実感できる可能性もあるでしょう。

実際にはどのような企業で導入されているのか、国内企業の事例を3つ紹介します。

<リーンスタートアップを導入した具体例>

1. カスタマーファーストのプロダクトを目指す/テックピット

2. 開始3ヵ月でベータ版アプリをリリース/オプティマインド

3. 3週間でアプリをリリース/シェアグリ

1. カスタマーファーストのプロダクトを目指す/テックピット

Techpitは、アプリなどを作りながら実践的なプログラミングスキルを学べるマーケットプレイスです。本サービスを開発した株式会社テックピットは、リーンスタートアップの方法論に基づいて様々なプロダクトを開発しています。

定量・定性のデータを集め、できるだけ小さい領域(スコープ)での仮説を立て検証を行う流れを繰り返すことで、カスタマーファーストのプロダクトを目指しています。

参考:テックピット「Techpit(テックピット)」

参考:Wantedly「株式会社テックピット」

2. 開始3ヵ月でベータ版アプリをリリース/オプティマインド

株式会社オプティマインドは、ラストワンマイルに着目した配送ルート最適化サービスを提供する企業です。同社は、キックオフからわずか3ヵ月でベータ版の配送業者向けドライバーアプリを開発し、実際のドライバーを対象として実証実験を行いました。

検証の結果、操作性やレスポンスに課題があることが判明し、正式リリース版にはナビアプリを追加で搭載しています。また、デバイスに不慣れなユーザーに向けては、視認性の高いデザインを取り入れて操作面をサポートしました。

同社は株式会社モンスターラボホールディングスと協働する形で、プロジェクト開始からわずか6ヵ月でネイティブアプリを完成させています。

参考:モンスターラボホールディングス「配送業者向けドライバーアプリ」

3. 3週間でアプリをリリース/シェアグリ

株式会社シェアグリは、農業分野の課題解決に取り組むスタートアップです。同社は2019年に、農業に特化したアプリ「シェアグリ」をリリースしました。

農業は繁忙期と閑散期に分かれており、繁忙期の人手不足が問題になっています。特に繁忙期に足りない労働者を短期間だけ雇用したいというニーズがあります。

そこで同社は、農業に興味を持つユーザーと農家を結びつける業態を考案しました。実際の開発にあたっては、株式会社ガイアックスのスタートアップスタジオを活用しており、相談からわずか3週間でアプリをリリースしています。

参考:ガイアックス「農業人材のシェアリングにより農家の人手不足を解決 日本初!農業に特化したデイワークアプリ『シェアグリ』をリリース 」

参考:note「日本初の農業デイワークアプリ『シェアグリ』がわずか3週間でリリースできた理由〜シェアグリ×Gaiax開発部インタビュー後編〜」

リーンスタートアップの考え方やプロセスを参考にしよう

リーンスタートアップにはデメリットもありますが、時代遅れの開発手法とはいいきれません。少ないリソースでプロダクトを開発できる、軌道修正が柔軟にできるなど、新規事業の立ち上げに向いている特徴はいくつもあります。

新規事業を検討している企業は、リーンスタートアップの考え方やプロセスを参考にしながら、プロダクトの開発計画を考えてみてはいかがでしょう。リーンスタートアップを提唱したエリック・リース氏の著書『リーンスタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす(日経BP)』は、日本語訳も発売されています。新規事業はもちろん、既存事業の改善にも役立つ実践的な一冊です。より深くリーンスタートアップを理解されたい方は、ぜひご覧ください。

関連記事

新規事業開発の源は技術開発にあり CACを根底から支えるR&D本部の役割

研究開発の計画の立て方と進め方、実用化する際の注意点を解説

PoCとは?4つのプロセスや導入効果、成功のポイントを解説

MVP開発とは? フレームワークや手順、失敗例を解説

R&D投資とは? 国内企業が取り組む必要性と現状の課題

(提供:CAC Innovation Hub)