正しい経営判断を下すには、商品や売上に関する正確なデータが必要です。しかし多くの商品を生産・販売している場合、各商品の原価を正確に把握するのは難しいのではないでしょうか。

本記事では、原価を効率的に管理する原価管理システムの仕組みや機能、選び方を解説します。記事後半では、製造業におすすめの原価管理システムも紹介していますので、導入を考えている方は自社に適したシステムを探してみてください。

原価管理システムとは

原価管理システムとは、商品の原価管理をするためのシステムです。原価管理は、原価目標を達成するために行われます。常に原価目標を達成できていれば原価管理は必要ありません。しかし目標値と実際の値が離れていることがあります。原価の正確な把握や管理は、販売価格や生産計画の見直しに役立てられるため、経営の適正化につなげることが期待できるでしょう。

原価管理の仕組み

原価管理は、基本的に以下の6つの手順で実施されます。

- 原価目標の設定

- 作業の実施

- 実績の測定

- 目標値と実績値の差異の算出

- 差異の原因分析

- 改善案立案

6つの改善案立案で原価目標の再設定の必要があれば、1の原価目標の設定に戻ります。しかし必要ない場合は2~6の作業を繰り返す流れです。原価の実績値を求められた場合、差異の原因を究明して改善案を立てられます。この値と原価目標の差異を数値として表すことで定量的な経済効果の算出が可能です。

原価管理システムの機能

原価管理システムには、原価計算やデータ収集、シミュレーションなどの機能が搭載されています。具体的な機能例は、以下の通りです。

- 原価計算・分析

- データ収集

- 見積もり・受注・出荷・仕入・売上管理

- スケジュール管理

- データ連携

このように原価管理だけでなく、生産や販売の管理が同時にできるものもあります。データをばらばらに管理している場合は、システムをまとめてデータの一元管理もできるでしょう。多くの業界に共通する基本的な原価計算や分析の機能は、標準搭載されている傾向です。しかし業界特有のデータを算出する場合は、その業界に特化した原価管理システムが必要になることもあります。

そのため導入の際には、自社に必要な機能を洗い出し、すべて搭載されているシステムを選ぶようにしましょう。

原価管理システムを活用するメリット

原価管理システムを活用すると主に以下のようなメリットが期待できます。

- 経営判断に必要な情報を迅速に把握できる

- 人件費の削減

- 他のシステムとの連携

経営判断に必要な情報を迅速に把握できる

原価管理システムの活用で原価や生産に関する情報をリアルタイムで把握することが可能です。最新情報をいつでも確認できるため、データをもとにした適切な経営判断を下せるようになります。

また目標値と実績値に差異があった場合は、少なからず経営計画に狂いが生じかねません。しかし原価管理システムによって実際の経営状況を正確に把握できていれば正しい現状の把握につなげられます。これにより正しい情報をもとにした適切な経営判断を下せるようになるでしょう。

人件費の削減

人手で行う業務の削減ができることもメリットの一つです。従来よりも少ない従業員数で、これまでと同様の業務をこなせるため、人件費の削減ができます。

また必要人員が少なくなれば、人材管理コストも削減できるでしょう。原価管理システムの導入や運用にはコストがかかりますが、それ以上のコストを削減できれば導入により経済的な効果を得ることが可能です。

他のシステムとの連携

多くの原価管理システムは、他の管理システムとのデータ連携が可能です。システム連携によりデータの一元管理が実現できれば、より一層高度な解析が可能になります。

ただしシステムによっては、連携先が限られている場合もあります。そのため導入の際には、自社で活用しているシステムと連携できるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

関連記事:【対談】強い製造業のための原価管理〜儲かるモノづくりの基盤を作る

原価管理システムを選定する際のポイント

自社に適した原価管理システムを選ぶことで、導入効果の向上が期待できます。ここでは、原価管理システムを選定する際に注意したいポイントを4つ解説します。

- 自社製品との相性

- 既存システムとの連携

- 操作性

- システムのサポート体制

自社製品との相性

原価管理システムには、企業や業界によって相性の良し悪しがあります。相性の悪い製品を選んでしまうと管理の効率が悪くなるため、自社製品との相性が良い原価管理システムを選定することが重要です。

例えば製造業や建設業には、特定の業界に特化した原価管理システムがありますが、これを別の業界で導入してしまうと業界に合った計算や分析ができなくなる可能性が高まります。まずは、自社の業界に特化した原価管理システムを探してみてもよいでしょう。

既存システムとの連携

既存システムと連携できるシステムを導入しなければ、データの管理の手間が増える可能性があります。そのためすでに導入しているシステムや、今後導入する予定のシステムと連携できるかどうかの確認が重要です。

例えばERPを導入している場合には、データの連携が自動でできるシステムを選ぶことで管理の省力化や効率化が図れます。効率を高めるためにも、既存システムとの連携ができるかどうかは非常に重要なポイントです。

操作性

どれだけ有用な機能が備えられていても操作性が悪ければ作業効率だけでなく生産性も低下します。そのため「従業員が問題なく利用できるか」について導入前に確認しておくとよいでしょう。

操作性の高い原価管理システムを導入するには、現場の意見を聞くことも大切です。現場に寄り添ったボトムアップの意思決定は、現場のリアルを反映した結果をもたらします。事前にシステムを扱う現場の従業員に理解を得ることは、信頼関係の構築にも役立ちます。

システムのサポート体制

原価管理システムを選ぶ際には、導入後のサポート体制も確認しておきましょう。サポート体制が充実していれば、業務中にわからないことがあっても安心です。

特に初めて管理システムを導入する場合は、従業員がシステムになれるまで時間がかかるかもしれません。使用方法に迷う時間は、企業にとって損失となるため、サポート体制の有無は生産性に関わります。導入の際には、サポートシステム体制の詳細についても確認しておきましょう。

製造業向けのおすすめ原価管理システム

ここでは、製造業者におすすめの原価管理システムを5つ紹介します。

- スマートF

- アクロス

- J-CCOREs

- ProSee

- MCFrame XA 原価管理

スマートF

スマートFは、株式会社ネクスタが提供する原価管理システムです。バーコードとハンディ端末で簡単に原価管理ができるうえ、専任担当によるサポートがつくため、初めてシステムを導入する企業に向いています。またスマートFでは、品番やロットなどあらゆる視点で原価を可視化できるため、高度な解析が可能です。

受注や発注、生産計画の立案などを半自動化できるツールも搭載されているため、導入により省力化が実現するでしょう。

参考:スマートF

アクロス

アクロスは、株式会社インプローブが提供する製造業向けの原価管理システムです。対象は以下の8つに限られますが、該当する業種では特化した機能が利用できます。

- 産業用機械

- 工作機械

- 電子応用装置

- 制御盤

- 半導体製造装置

- プラント製造

- 金型

- 試作

アクロスでは、製作途中にも実行予算に対する実際原価を把握できる仕組みのため、リアルタイムで原価の改善策を実施できます。またCADやExcelから自動でデータを転送できるため、人による入力作業が不要になり省力化が図れるでしょう。正確な原価管理に役立つだけでなく、業務効率化にも役立てることが可能です。

参考:アクロス

J-CCOREs

J-CCOREsは、JFEシステムズ株式会社が提供する製造業向けの原価管理パッケージです。J-CCOREsは、鉄鋼・非鉄金属・化学・半導体などの複雑な工程を持つ業種の原価計算に向いています。

各工程の原価を最終製品まで積み上げる計算手法や、配賦計算などが行えるため、プロセス型の原価管理に最適です。製造の過程で出る副産物や循環品の原価も入力するだけで簡単に計算できるため、複雑な計算が不要です。

参考:J-CCOREs

ProSee

ProSeeは、ソートウェア株式会社が提供する中小製造業向けの原価管理システムです。業績情報だけではわからない「原価・在庫金額・キャッシュフロー」の見える化が図れるため、より正確な経営判断が下せるようになります。また提供するのは実行ツールだけではありません。原価・業績管理の考え方や最適な活用方法の教育やコンサルタントも行っています。

これにより工場で発生している問題の根本的な原因がわかるようになり、解決すべき課題が明確になります。

参考:ProSee

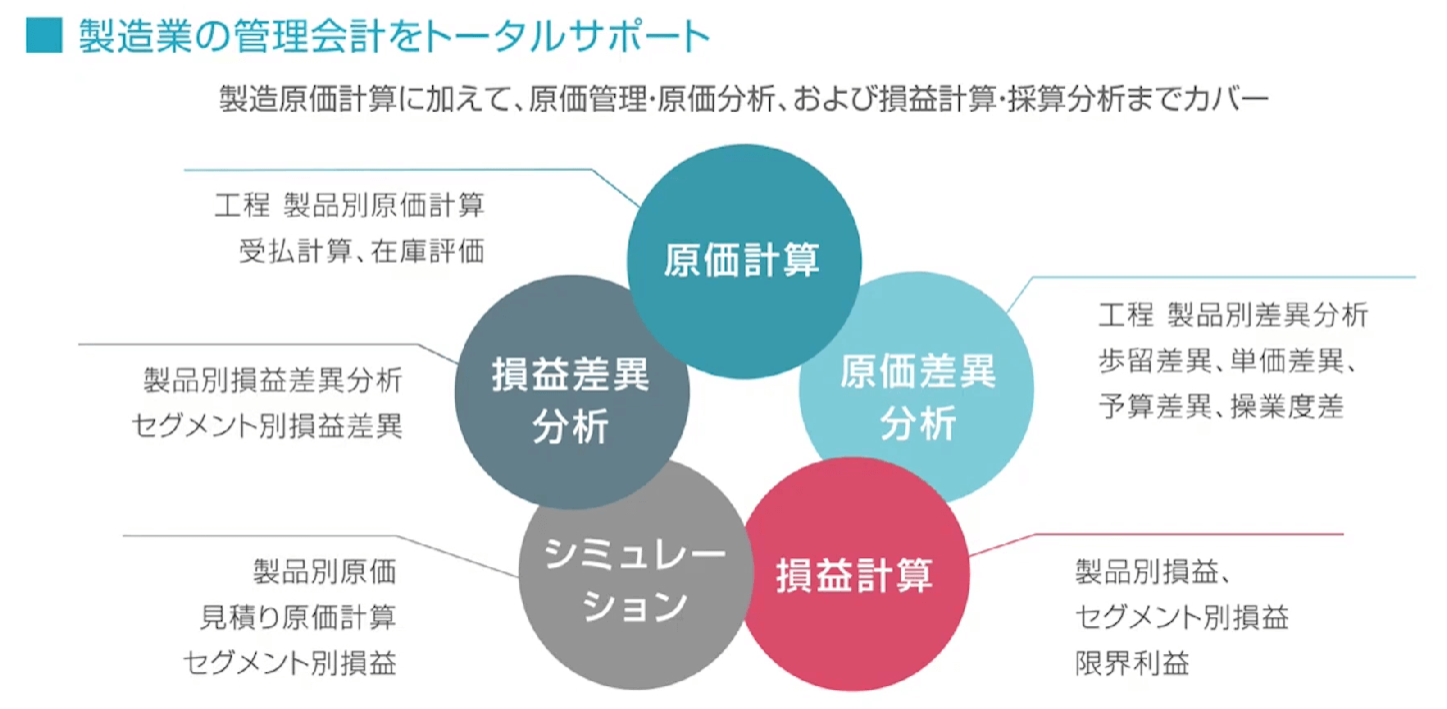

MCFrame XA 原価管理

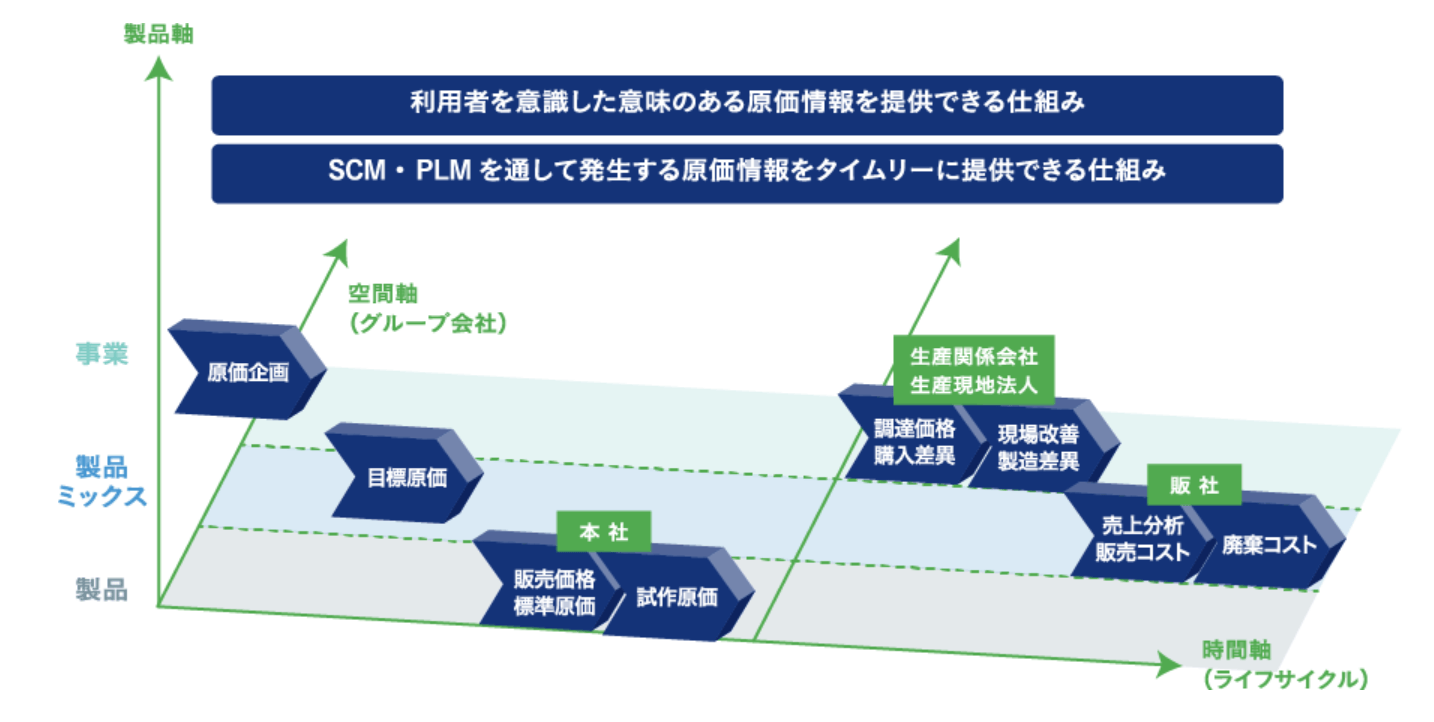

MCFrame XA 原価管理は、ビジネスエンジニアリング株式会社が提供する製造業向けの原価管理システムです。MCFrame XA 原価管理は、プロダクトライフサイクル軸とサプライチェーン軸の2軸から、原価管理に関するコストの問題解決を支援します。

原価計算では、品目レベルよりも細かいロットや指図での集計や分析ができるため、詳しい分析が可能です。また複数拠点のデータ共有にも対応しているため、企業が持つすべての工場データの一元管理が可能です。

的確な経営判断には原価管理システムが有効

原価管理システムは「原価」に特化して計算や分析を行いますが、企業の利益になるデータは原価以外にも数多くあります。データは「21世紀の石油」ともいわれるほど重要な資産です。データを十分に活用できていない企業は、一元管理を念頭に置いた管理システムの構築を社内で考えてみてはいかがでしょうか。

(提供:Koto Online)