ワンルームマンション投資で利益が生まれるからくり

ワンルームマンション投資で利益が生まれるからくりには、以下の4つが関係しています。

- インカムゲイン(家賃収入)

- キャピタルゲイン(売却益)

- 需要と供給のバランス

- 社会情勢の変化

それぞれ詳しく解説します。

1. インカムゲイン(家賃収入)

ワンルームマンション投資における収入源の一つが、「インカムゲイン」にあたる家賃収入です。一般的に、都市部のワンルームマンションは単身者向けに供給されています。需要は安定しており、継続的な収入が期待できます。

家賃収入からローンや管理費、修繕積立金などの経費を差し引いた金額が、毎月の実質的な収入です。空室発生時にはインカムゲインは途切れますが、入居者がいる限り長期的かつ安定した収入源となります。

2. キャピタルゲイン(売却益)

ワンルームマンション投資で得られるもう一つの収入が、物件価値が上昇した際に不動産を売却することで得られる「キャピタルゲイン」です。マンション価格の維持または上昇次第で、数十万・数百万円の売却益を手にできる可能性もあります。

一般的に、不動産は築年数の経過とともに価値が下がる傾向にあるため、必ずキャピタルゲインを得られるわけではない、という点には注意が必要です。たとえば、再開発計画がある地域やインフラ整備が進む地域の物件は、入居希望者が絶えずに将来的な売却価格に期待できます。一方、地震などの自然災害などによる被害が大きな地域では入居希望者が減り、物件の価値が下がる可能性もあります。

ワンルームマンション投資では、インカムゲインだけではなく、キャピタルゲインどちらにも着目した資産シミュレーションをします。

3. 需要と供給のバランスー都内のワンルーム条例等

ワンルームマンション条例とは、ワンルームマンションの建設に対して最低限確保すべき専有面積などを、建築基準法とは異なる基準で自治体が設定するルールです。条例が制定された背景には、1990年代後半から2000年代にかけてワンルームマンションが急増したことが挙げられます。住民票を移さずに一人暮らしをしている等の理由で自治体の収入減につながる懸念があり、ワンルームだけのマンションを建設することはできず、一定以上の割合で面積の大きい部屋を設けないと建てられない決まりになっています。

たとえば世田谷区では、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」が2001年に制定され、改正を続け現在に続きます。

マンションの乱立が抑制されることで供給過剰にならず、単身者や学生の需要を確保できます。もしもワンルームマンションが乱立すれば、新しいワンルームへの需要が高まり、古いワンルームは入居率や家賃相場の下落を引き起こす原因になるかもしれません。

ワンルーム規制自体が利益を生むわけではありませんが、この規制によって「すでに建築されたワンルームマンション」は入居者が集まりやすい状況にあるといえるでしょう。以下が、ワンルーム条例の一例です。インターネットや市役所の窓口で、お住まいの自治体の条例を確認してみてください。

参考:東京都港区|港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例

参考:東京都千代田区|千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱

4. 社会情勢の変化ー単身世帯の増加

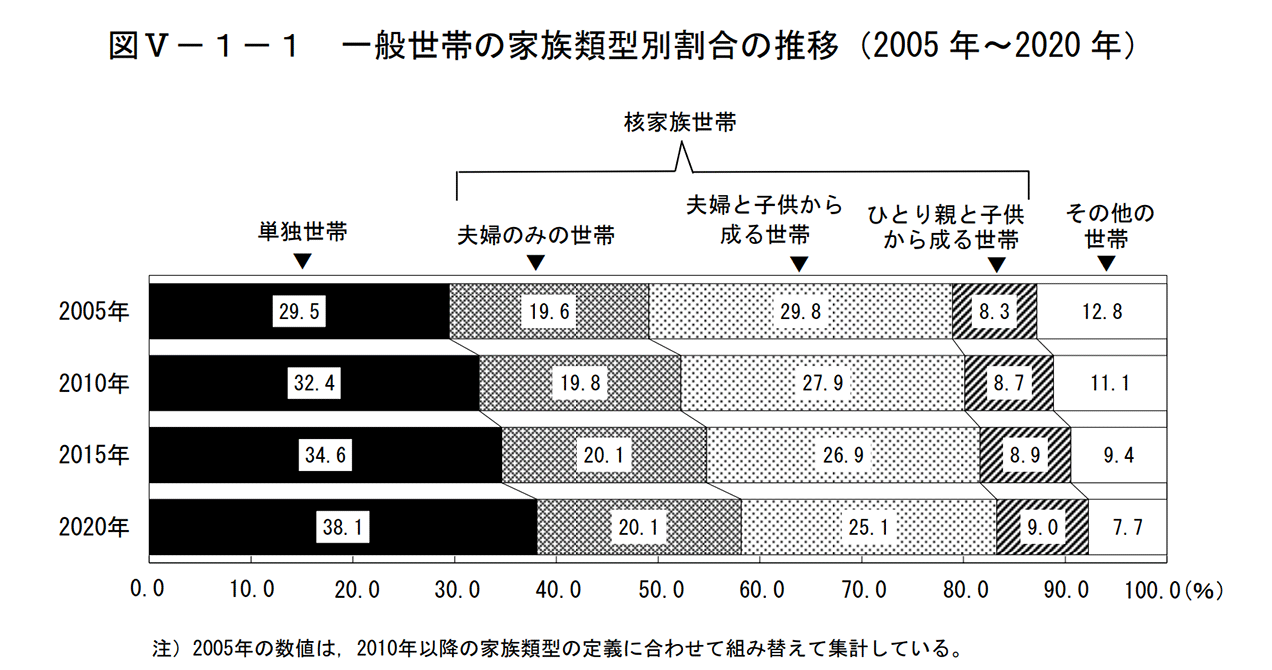

単独世帯の数は2005年から継続的に増えており、2020年時点で2,115万1千世帯となっています(※)。これは全体の38.1%を占める割合です。単身者世帯が増えることで、住居としてワンルームマンションの需要は今後も高まっていくと考えられるでしょう。

引用:「令和2年国勢調査結果」(総務省統計局) (画像=「RENOSY マガジン」より引用)

(画像=「RENOSY マガジン」より引用)

ワンルームマンション投資が税金対策になるからくり

ワンルームマンション投資が税金対策になるからくりは、以下のとおりです。

- 損益通算が適用される

- 建物の減価償却ができる

- 経費にできる項目が多い

それぞれ詳しく解説します。

1. 利益と損失を相殺する損益通算が適用される

ワンルームマンション投資が節税になるからくりとして、所得税を割り出す際に「損益通算」ができることがあげられます(総合課税制度)。損益通算とは、家賃収入よりも経費が多くなり不動産所得で赤字が発生した際に、給与所得といった黒字(利益)と相殺できる制度のことです。

特に累進課税で最大45%の税率がかかる高所得者にとっては効果的で、税率の高い所得部分から効率的に所得を減らすことにつながるため、所得税、そして所得に連動して決まる住民税の節税につながります。

2. 建物の減価償却ができる

1の損益通算が起こるからくりとして、減価償却があります。ワンルームマンション投資では、不動産の建物部分の減価償却による節税が期待できます。減価償却とは、資産(建物部分)は購入後一気に価値がなくなるのではなく、長期間にわたって価値が低下するとみなすことです。つまり一気に経費として計上するのではなく、何年にもわたって「経費が発生した」とみなし、その取得価額を法定耐用年数に応じて毎年経費化できる決まりのことです。

法定耐用年数は、以下のように建物構造によって異なります。

| 構造 | 法定耐用年数(住宅用のもの) |

|---|---|

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 木造・合成樹脂造 | 22年 |

参照: 国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表

建物と土地の割合のうち、建物の割合が多い不動産については、実際に自分の財布からお金が出ていっていないにもかかわらず、減価償却費を多く計上できるので、課税所得が減少し、節税効果が期待できるというわけです。

3. 経費にできる項目が多い

ワンルームマンション投資では、以下のように経費として認められる項目も多く、節税効果につながります。

経費として計上できる主なもの

- 税金:固定資産税や都市計画税など不動産を保有しているときにかかる税金

- 保険料:火災保険や地震保険などの保険料

- 管理会社への委託料:清掃など不動産の維持のために、不動産の管理を企業に委託する場合、その委託料

- 税理士への報酬:確定申告を頼む場合などにかかる税理士への報酬

- 減価償却費

- 修繕費:不動産の劣化を防ぐための費用。マンションの場合は、修繕積立金

- ローン利子:ローンを返済するための返済利子

- 消耗品:不動産投資業務に必要な消耗品

- 図書研究費:書籍代

- 接待交際費:交際費

- 交通費:物件調査・弁護士打ち合わせなど

こうした経費を適切に計上することで課税所得を減らし、総合的な税負担を軽減できるのがワンルームマンション投資の魅力です。

ワンルームマンション投資で失敗するからくり

ワンルームマンション投資で失敗するからくりは、以下のとおりです。

- ワンルームマンション投資の仕組みを理解できていない

- 収支計画の内容が甘い

- 悪徳業者に騙されてしまう

これからワンルームマンション投資を始めようと検討している方は特に、失敗につながりやすいといわれる、投資のからくりを理解しておきましょう。それぞれ詳しく解説します。

1. ワンルームマンション投資の仕組みを理解できていない

ワンルームマンション投資は、不動産投資のなかでも比較的少額から始めやすいのが魅力ですが、仕組みをきちんと理解できないまま購入してしまっては、あとから自分の判断を後悔することになります。

たとえば、表面利回りだけをみて、実質利回りとの違いが理解できていなかったり、市場調査ができていなかったりすることもあります。

基本的な知識は書籍やインターネットを通して学ぶことができます。

2. 収支計画の内容が甘い

ワンルームマンション投資において、現実的な収支計画を立てることが成功の鍵といえます。収支計画は、物件の購入にかかる初期費用と運用時のランニングコストを正確に把握し、購入前に収益性をシミュレーションしておくことが重要です。運用段階では管理費、修繕積立金、固定資産税などのランニングコストが発生し、これらを過小評価すると収益性が狂います。

また、ワンルームマンション投資で利用できる「不動産投資ローン」は、住宅ローンと比べて金利が高い傾向にあるため、そのなかでも低金利の商品を選ぶことも重要なポイントです。変動金利を選択する場合には、インフレ時における金利変動による返済額の増加がどこまで許容できるかも考えておく必要があります。

収支計画は空室リスクなども考慮し、シミュレーションすることが大切です。甘い見通しではなく、現実に沿った予測をもとにした計画が長期的な投資成功につながります。

3. 悪徳業者に騙されてしまう

銀行の通帳改ざん、偽装入居や退去予定を隠ぺいされ売買契約後に突然空室になったといったケースが過去に起き、社会問題に発展した事例もあります。

信頼できる不動産投資会社を見つけるには、デメリットやリスクを隠さず丁寧に開示し、実際の顧客の声や口コミを見て安心した取引ができる会社を探すようにしましょう。

ワンルームマンション投資で失敗したと感じたときの3つの対処法

これからワンルームマンション投資を始める方でも、失敗かもしれないと感じることはあるかもしれません。そうなったときのため、あらかじめ回避策を理解しておけば、損失を最小限に抑えられる可能性が高まります。具体的な対処法は、以下の3つです。

- 所有物件を早めに売却する

- ローンの借り換えを行う

- 不動産投資会社に相談する

それぞれ詳しく解説します。

1. 所有物件の売却を検討する

空室が改善されず毎月の収支が大きくマイナスになり、生活を脅かすような赤字が続くような場合は、売却を検討するのも選択肢の一つです。

ただし、損切りの判断は難しく、売り時を間違えても損失が生まれるため、売却は慎重に行う必要があります。問題と感じた段階で不動産投資会社の担当者に相談して、売却査定をしてもらい、どうすべきか判断しましょう。

2. ローンの借り換えを行う

金利の高いローンを利用している場合、借り換えが可能な場合は、有効な収益改善策となります。ローンの借り換えによって金利が下がれば、毎月の返済額が減少し、物件のキャッシュフローが改善する可能性が高まります。

ただし借り換えには手数料や諸費用がかかるため、これらのコストと金利低下によるメリットを比較検討することが不可欠です。収支計画を再度シミュレーションし、トータルでの収益性向上が見込める場合に、ローンの借り換えを行いましょう。

3. 不動産投資会社に相談する

実際に売却すべきなのか、ほかの対策があるのかは不動産投資のプロではないとわからない場合もあります。そのため、物件を購入した不動産投資会社を信頼できると感じるのであれば、その会社に相談してみるのも一つの手です。

不動産投資の専門家は市場動向や物件価値の変動を日々追跡しているため、物件の現状を客観的に評価できます。場合によっては、家賃の見直しや設備のアップグレードなど、売却以外の選択肢を提示される可能性があります。

もし物件の売却が最適と判断された場合でも、売却時期や価格設定など、損失を最小限に抑えるための戦略が提案されます。失敗を最小限に抑えるためには、物件の紹介だけではなく、入居者探しから管理までを一貫して行ってくれる会社を最初に選ぶことが大切です。

実際にワンルームマンション投資に成功している事例

実際にワンルームマンション投資に成功している事例を2つ紹介します。これからワンルームマンション投資を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

リスクを許容できる範囲で物件を購入し、売却益の確保に成功

「最初は『うさんくさい』と思っていた不動産投資ですが、今ではポートフォリオの一部として重要な位置を占めています」と語るのは、RENOSYでワンルームマンション投資を始めた金さん。ワンルームマンション投資でもっとも気になっていたのは、リスクの大きさと話していました。

複数の収支計画を検討し、最悪1年間空室が続いても自分で返済できる物件を選び、売却価格がローン残債を下回るケースも想定。「リスク許容度を超えたら手放す」という選択肢を持てたことが決め手となったそうです。

実際に5年弱所有した物件では、空室は1〜2カ月程度のみ発生、修繕費も想定内だったそうです。最終的には譲渡所得税を納めたあとに数十万円の利益を得て、次の物件を購入。「不動産は思ったより流動性があり、中長期で持てばインフレも考慮すると損はしない」と考えられています。

| 【ご購入時データ】 年齢:30代 職業:人材エージェント会社勤務 不動産投資歴: 購入件数:2件(区分) 購入年月:2019年8月(東京都1件)、2023年10月(東京都1件) 売却件数:1件 売却年月:2023年10月(東京都1件) |

詳しくは下記インタビューをご覧ください。

売却により期待以上の利益が出たことで、新たな物件の購入を決意

「大きなお金を使うことなく、少額で始められる点が魅力でした」と語るのは、歯科医師の大澤さん。将来の年金に不安を感じつつも、医師としての研修で忙しい日々を送るなか、不動産会社で働く後輩から不動産投資について聞いたことがきっかけで投資を始めます。

入居者が見つからないリスクの不安要素はあったようですが、担当者に都度質問して疑問を解消しました。

その後、売却で1件あたり30万〜50万円の利益が出ると聞き、売却を決意。新たな物件も購入されました。

| 【ご購入時データ】 年齢:30代 職業:歯科医師 購入件数:7件(区分) 購入年月:2019年4月(東京都5件)、2023年12月(東京都2件) 売却件数:5件 売却年月:2023年12月(東京都5件) |

詳しくは下記インタビューをご覧ください。

ワンルームマンション投資のからくりを理解して資産形成を始めよう

ワンルームマンション投資は少額から始められる不動産投資として人気がありますが、そのからくり(仕組み)を事前に理解しておくことが大切です。利益が生まれるからくりには、家賃収入・売却益の基本的な収入に加えて、都内をはじめとしたワンルーム条例等による需給バランスや単身世帯の増加などが関係しています。

一方、失敗するからくりとしては、投資の仕組みを理解していないことや収支計画が甘いこと、悪徳業者に騙されることなどがあげられます。成功のためには、ご自身のワンルームマンション投資の目的を明確にしたうえで、現実的な収支計画が大切になります。まずは不動産投資会社に相談し、信頼できる相手を見つけるところから始まります。

この記事を書いた人