デジタル技術を用いて生産性の向上や業務の効率化を図る、ITファクトリー。2025年1月、このITファクトリーを構成するさまざまなソリューションを紹介するイベント「ITファクトリーのあるべき姿」が、東京駅に隣接する丸の内中央ビルで開催され、製造業に携わるビジネスマンを中心におよそ70人が参加しました。

ロボティクス、IoTなどの技術が一般化し、製造現場で取得できるデータが格段に増えてきた近年。これらのデータを活用することで、稼働状況の監視や障害の通知などが実現しています。一方で、顧客のニーズは日々変化し、個別にカスタマイズされた多品種少量生産など、より複雑で難易度の高い商品・サービスが求められるようになっています。こうした変化に対応するためには、製造現場はさらなるソリューションを活用し、ものづくりを進化させていく必要があります。

これらを実現させて現場の労働生産性を向上させるシステムが「ITファクトリー」です。それを構築ためにはどのような課題があり、解決には何が必要か。そしてさまざまなソリューションをどのように導入し活用すべきか。ウイングアーク1st株式会社が主催する本イベントでの講演内容をご紹介します。

目次

多品種少量生産の効率化はデジタルツインで最適解を導き出す

IT/OT領域のMES/エッジシステムから、AMRを含むロボット化プロジェクトに多数参画し、コンサルティング、プロジェクトマネージャーとして活動。

本イベントではITファクトリー実現のための鍵となる、それぞれの企業が提供するソリューションや具体的な導入方法などが紹介され、最初の講演では、株式会社FAプロダクツ SmartFactory事業部副部長兼営業部長、森松寿仁氏による、シミュレーションを活用した生産の効率化、ITファクトリーの実現方法について実践的な手法が話されました。

同じものを大量に生産していれば利益を出すことができたかつてと異なり、今の時代は、多品種の生産が求められるようになっています。さまざまなオプションへの対応、製品ごとに異なる寸法など、顧客からの要望は多岐に渡り、マスカスタマイゼーションと呼ばれる「個別の注文に応えながらも大量に作る」という難易度の高い製造体制が必要です。

この解決策としてFAプロダクツが提供しているのが、製造現場におけるシミュレーションの活用です。関連するさまざまなデータをシミュレーターに入れてデジタルツインを作り、どの順番で流すと最も効率が良いか、在庫が少なくなるかなど最適な結果をアルゴリズムによって導き出し、これを実際の工場現場に落とし込む方法です。

講演では、実際のシミュレーションのデモ動画、具体的な導入方法や活用事例なども紹介され、森氏は「より精度の高いシミュレーションを活用することで、MESがそのまま生産指示として現場に渡し、シミュレーションをベースに実際の工場の生産現場に落とし込むことができます。これによって、より効率的で最適な生産を可能にするはずです」と話していました。

収集したデータをコントロールし活用するにはCPSが有効

立命館大学理工学部電気電子工学科卒。96年たけびし入社。技術部門に所属しOPCサーバ他パッケージソフト開発や工場の自動化のシステム開発に従事。大規模システムから駆動制御に至るまで様々なプロジェクトマネージメントを行う。装置システム事業の立ち上げに従事し、自動車、半導体、食品、航空機向け自動化装置を中心として10年で60億円/年規模まで立ち上げる。現在は新エフエイコム営業本部長としてロボットSIから製造業DX、コンサルティングに至るまで幅広く活動。

次に行われたのが、新エフエイコム株式会社 営業本部本部長、金谷 智昭氏による、「タイムベース(短納期)戦略」の要であるCPS(サイバー・フィジカル・システム)構築手法に関する講演です。

CPSとは、現実(フィジカル)空間の情報を仮想(サイバー)空間に取り込み、さまざまな分析を行った上でそれをフィードバックし、現実の世界に最適解を導き出すシステムです。金谷氏はためには、「工場をリアルタイムに管理する仕組みづくり」「デジタルシミュレーションの活用」「システム間のシームレスな連携」の3つが鍵となると話し、それを実現するためにCPSをどのように構築すべきか、具体的なポイントを紹介しました。

構築の際に意識すべきポイントは、PLMやERPとの連携、セキュリティ対策、経営データへの変換など多岐に渡ります。例えば経営データの変換に関しては、データをより有効に活用するために、経営層、現場管理者など立場や見る人の業務領域によって、それぞれが必要とする情報に合わせたダッシュボードへとデータを変換することが必要だとのことです。

金谷氏は「ITファクトリー実現のためには、単にデータを収集するだけではなく、それをどうコントロールし、活用していくかが大切です」と話し、CPSの有効性を強調していました。

製造業で労働生産性を上げるためにはクラウドの活用が不可欠

30年以上にわたり延べ3,000以上の工場の自動機やロボットの導入を行う。自動車メーカーのロボット制御からスタートし、 IT、医療システム、電機・半導体・化学・三品・物流と幅広い業界で実績を積む。製造現場・ロボットシステム・ITシステムの全領域に精通したアドバイザーとして、RIPS(ロボットシステムインテグレーション導入プロセス標準)の検討に関与。機械・電気(制御)・IT(ソフト)のそれぞれの領域に幅広く精通し、製造業の経営者向けにコンサルティングを実施。物流ではコンベヤ・自動倉庫システムの設計・導入やWMS/WCSを大手流通業や製造業に数多く導入。

続いて、同じく新エフエイコム株式会社の技術総括、飯野英城氏が登壇し、「次世代制御ITファクトリーの実現」をテーマに、現場の労働生産性を向上させるための同社が提唱するシステムを紹介しました。

飯野氏は、日本の製造業は「IT関連の設備投資が増えているにも関わらず、労働生産性が上がっていない」という課題を抱えていると指摘します。その背景には、一つの工場、一つの生産ライン周辺に複数のシステムが入ることで、設備投資をすればするほどシステムが複雑化し、それらを連携させたり効率化させたりするための人材やコストが必要となる現状があると言います。

この課題を解決するために、新エフエイコムが提唱するのが「IT Factory」です。IT Factoryはすべての周辺システムを入れることができるクラウドサービスで、クラウドを使うことによって、どこに何が格納されているか、どのようなメンテナンスが必要かなど、システム関連のコストを削減することを目指すものです。

IT業界などでは日常的に使用されるようになったクラウドですが、FAの世界ではまだまだ抵抗がある事業者も多いとのことで、飯野氏は「今後のファクトリーオートメーションによって労働生産性を上げるためには、クラウドの活用が必要です。IT Factoryを活用することで、製造業の皆さんが本来やりたいと考えている、自社製品の製造に専念できる環境構築につながるはずです」と話していました。

DX推進のポイントの1つは企業の競争領域と非競争領域を分けて考えること

東京大学工学部で原子炉材料研究のかたわら、Webシステム開発会社を起業。2015年、製造業関連で先進的なアプリケーション開発に取組んでいるCCTに入社。ビッグデータ基盤構築、機械学習アプリケーション開発、3Dレンダリング開発、MES構築、PLM構築などを担当。2025年に、中堅・大手メーカーのDX実現を支援する製造DX事業本部 本部長 兼 執行役員に就任。

最後に、CCTの製造DX事業本部 本部長・石原雅崇氏が講演を行い、DX支援事業を行う上で意識しているポイント、具体的な事例などを紹介しました。

・DX支援とIT人材支援により、製造業のDXをサポート

CCTの主な事業は、DX支援とIT人材支援です。DX支援事業では、営業、設計、生産準備、製造などそれぞれの工程に合わせたソリューションを提供するほか、各業務工程を統合したERPの導入、それによるサプライチェーン全体の最適化など、さまざまな対応をしています。またIT人材支援では、パートナーとのネットワークを通じて作った約5,900社・延べ14万人(※)のIT人材データベースを活用し、必要な人材を即座に見つける仕組みを構築しています。 (※)2024年12月現在

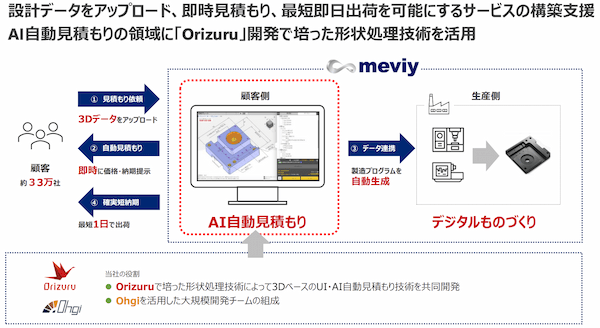

営業や見積もりDXの事例の一つとして紹介されたのが、株式会社ミスミグループ本社の機械部品調達プラットフォーム「meviy(メビー)」の開発支援です。meviyは特注品などを調達したい企業が、3Dで設計した図面を2DにおこすことなくそのままWebにアップロードすることができるもので、その図面からAIが自動で算出した見積金額や納期を提示するサービスです。部品を調達したい企業はそのままWeb上で発注することができるほか、サプライヤーへのデータ連携によって製造プログラムが自動生成され、デジタルでその部品を製造することが可能です。この中のAI自動見積もりにCCTのソリューションを用い、開発支援を行ったとのことです。

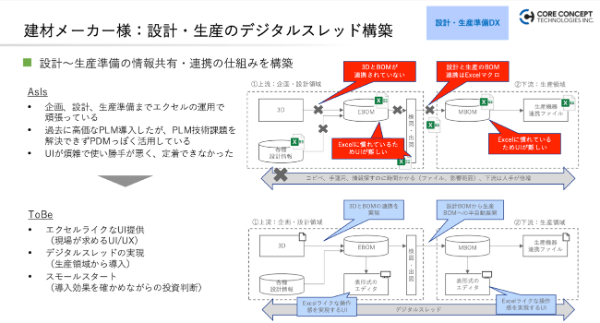

続いて設計や生産準備DXとして、建材メーカーの事例が紹介されました。この建材メーカーでは、生産準備の工程をExcelの手作業で管理している課題がありました。過去に高額の費用をかけてPLM(Product Lifecycle Management・製品の企画から廃棄までのライフサイクル全体を統合的に管理する手法やシステム)を導入したものの、技術的な課題があったほか、UI画面が煩雑で使い勝手が悪かったために定着せず、結局Excelによる管理に戻ってしまっていたとのことです。この状況を打開するため、スモールスタートで効果を確かめながら段階的にシステムを導入し、またExcelに慣れている従業員が使いやすいものにするなど工夫を重ねました。その上で、現場の作業効率が落ちないよう設計から生産準備にデータをつなげ、デジタルスレッドの実現を図ったのです。

・DX推進に何が必要か、それぞれの工程で意識すべきポイントとは

続いて石原氏より、DX支援プロジェクトの進め方、DXを進める上で注意が必要なポイントが紹介されました。

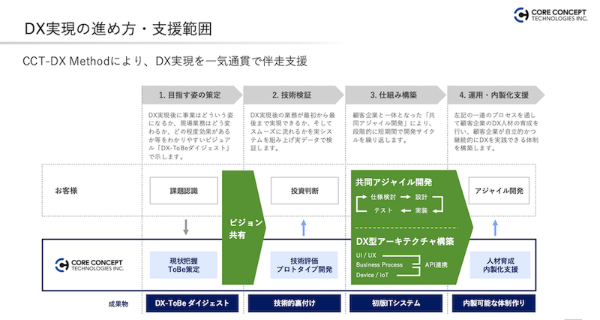

CCTのDX支援プロジェクトでは、最初に、DX実現後に事業や現場業務がどう変わるか、目指す姿を策定します。そして、そのビジョンを共有した上で小さくプロトタイプを作り、技術検証を行います。その後、段階的に仕組みを構築し、最終的に運用の内製化までを支援しています。

石原氏によると、より大きな効果を上げるためには、それぞれのフェーズで細かな工夫やポイントを意識することが必要です。例えば最初のフェーズである目指す姿の策定においては、DXの狙いや効果、そのために必要なデータは何かをまとめます。その際に、経営視点だけではなく、実際の業務がどう変わるのか、現場視点も合わせて持つことが重要です。具体的な業務フローにおいて変更が生じるタイミングや、システム導入後に使う画面などを確認しながら進めることで、現場業務に支障をきたすことなく、スムーズに浸透させることができるのです。

次のフェーズである技術検証では、実際のデータを入れて運用をしながら、問題がないかどうかを確認します。いきなり大規模な導入を始めるのではなく、ポイントを絞ってプロトタイプを作り、実際の業務が今よりも良くなるか、効果を上げることができるかどうかを検証しながら進めます。また近年は、事業の変化にスピード感を持って対応するために、自分たちでシステムをアップデートできるようにしたいとの要望が多いことから、導入後は人材育成など内製化するための施策も考える必要があるということです。

・競争領域と非競争領域で異なるソリューション、それぞれに合った解決を

DXを上手く進められない企業は、多くの場合、背景に同じような課題を持っていると言います。例えば、個別のシステムが乱立している、パッケージの保守切れが迫っている、歴史的に培ってきたプロセスが時代に合わなくなってきているなど。こうした課題を解決するために、どのようにソリューションを選定し構築すべきか。CCTでは、その企業の競争領域と非競争領域とで分けて考え、対応をしていると解説。

まず非競争領域に関しては、安全かつ低コストで導入できる、ベストプラクティスと言われるパッケージを導入し、業界の標準に合わせています。一方で、その企業の競争領域に関しては、標準的なパッケージではなくそれぞれカスタマイズし、強みとして実現できるようなシステムを構築するよう意識しています。その際にはアジャイル開発の手法を活用し、スピード感を持って対応することが必要だとのことです。

石原氏は「目指す姿が見出せない、目指す姿はわかっているけれど試すことができない、PoC後にシステム構築を任せる会社が見つからない、システム構築後の運用人材がいないなど、DXを進める上で、それぞれの工程によってつまずく壁があります。それぞれの業界や工程でポイントを意識し、その上でエンジニアリングチェーンやサプライチェーン全体を考えたDXを実現していくことが重要です」と話していました。

まとめ

ビジネスを取り巻く環境、顧客のニーズが刻々と変化する中で、製造業はどのように事業を変革させ、持続的な成長をしていくべきか。ITファクトリーの実現は、そのための重要な鍵の一つとなるはずです。イベントで紹介された、ITファクトリーのあるべき姿を作り上げるさまざまなソリューションがその解決策となるのか、今後が期待されます。

【関連リンク】

ウイングアーク1st株式会社 https://www.wingarc.com/solution/manufacturing/

株式会社FAプロダクツ https://fa-products.jp/

新エフエイコム株式会社 https://www.s-facom.jp/

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

(提供:Koto Online)