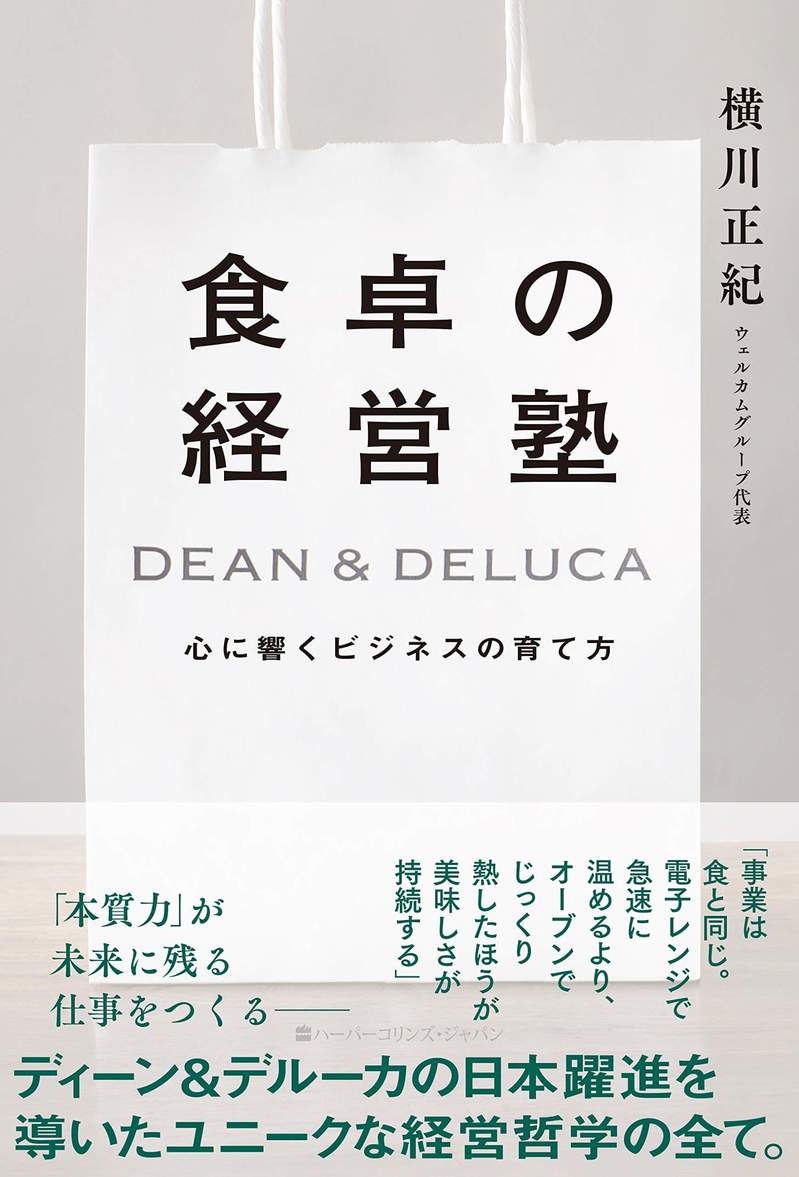

(本記事は、横川正紀の著書『食卓の経営塾 DEAN & DELUCA 心に響くビジネスの育て方』(ハーパーコリンズ・ジャパン)の中から一部を抜粋・編集しています)

インテリアからグローサリーへ

こうして自分のインテリアショップにカフェを併設したのをきっかけに、僕は「食」の世界に足を踏み入れることになります。「食」はより日常に密着し、ジャンルも幅広いため、提案の幅もおのずと広がります。そんななか、自然と「食する」ことだけでなく「料理する」ことに興味が膨らんでいき、「食材店」が必要なのではと思うようになりました。

当時はちょうど、外食の次に来るムーブメントとして、「中食」が世界中で注目されはじめたころ。外で食べる外食と家でつくる家庭料理(内食)のあいだが中食ですが、「お母さんがスーパーでコロッケを買って帰る」というような従来の中食のイメージを超えて、外食で豊かさを味わった人が、それと同じレベルのものを自宅でも味わいたいというニーズが増えていました。

仕事柄、買い付けで海外に出張する機会が多かったのですが、ロンドンには「ハロッズ」や「ハーヴェイ・ニコルズ」があり、パリには「ボン・マルシェ」、ベルリンには「カーデーヴェー」があり、そしてニューヨークには「ディーン&デルーカ」がある。そうした中食の概念を覆すようなグローサリーに出会ううちに、すっかり魅了されていきました。

いわゆる「高級食材店」ではなく、普通のスーパーマーケットでもない。夕飯の献立がばっちり決まっている人が、必要な食材のメモを片手に来る店ではなく、普段はつくらない料理をつくってみたくなるような、あるいは自分ではなかなかつくれない、まるでレストランで出てくるようなお惣菜や、びっくりするほどおいしい、食べたことのない食材との出会いがあるような、そんなお店が「あったらいいな」と、考えるようになったのです。

そんなとき、カフェを一緒に手掛けてもらったあの駒沢のお店のオーナーを通じて飛び込んできたのが、「ディーン&デルーカを日本でやらないか」という大手商社からのオファーです。まさにディーン&デルーカのような店をやりたいと思っていたそのときに、目標にしていたブランドが偶然にもパートナーを探しているというのですから、これはもう「渡りに船だ」と思ったのは言うまでもありません。

とはいえ、実態としては、これまでインテリアショップとカフェしかやったことのない自分たちが、大手商社と組んでまったく未経験の食品ビジネスをやるという、相当に無茶な経緯でスタートすることになったわけです。

船出早々の大ピンチ

ディーン&デルーカが日本で独自の進化を遂げた鍵は、「危機」と「失敗」の連続だった。そうお伝えしましたが、日本での船出早々、その洗礼はやってきました。

日本の家庭の食卓に向けて、これまでになかったような豊かな食を提案する場をつくっていきたいと意気込んでいた僕たちにとって、ディーン&デルーカはまさに「憧れの店」。それを、自分たちの手で日本展開できるという、願ってもない話を前にして、

「本当に僕らにできるのだろうか?」などという迷いは一切ありませんでした。

それでも、同じ小売りとはいえ、これまでに扱っていたのはインテリア雑貨。生鮮を含む食料品を扱うのは、本来まったく違うビジネスです。

ディーン&デルーカが海外に進出したのも、日本が初めてのケースでした。マニュアルもガイドもないなかで、僕らがとった手段は、「ニューヨークの店を真似する」こと。しかし、これが失敗の始まりでした。

丸の内に最初の店をオープンしたのが、日本で展開を始めた2003年。その4か月後、渋谷の「東急東横のれん街」に2店舗目がオープンし、翌2004年春、品川駅の港南口に3店舗目をオープンさせました。

現在の丸の内店。2003年当時と変わらぬ場所で営業している。

当時の丸の内は、まだ丸ビルができたばかりの完全なるオフィス街で、少しおしゃれなショップが出はじめたころ。品川はといえば新幹線の駅がちょうどできたころで、まだ利用者も少なく、港南口から見える風景も人の流れもいまとはまったく別物でした。

それでも、この街はこれから変わっていく。新しい流れが必ず生まれる。

そんな思いから、これまでにないお店をつくるために、これから変わろうとしている街を選んだわけですが、それもまた、茨の道の入口でした

3店舗の中でも、品川駅港南口の駅ビル「アトレ」のオープンと同時に産声をあげた3号店となる品川店は120坪を超える店舗面積で、かつて自分たちが魅了された、あのソーホーの旗艦店をそのまま再現できる、そう僕らは意気込んでいました。

ニューヨークと同じようにまるごとの魚をクラッシュドアイスの上に並べ、野菜や果物はカゴいっぱいに盛りつけ、羽毛の残った鴨やブロックのまま吊るした牛肉、豚の頭まで鮮度と見せ方にこだわって、まさにマーケット=市場のような売り場をつくりました。

2004年当時の品川店。生鮮食品を大きく扱っていた。

しかし順調な出だしとはほど遠く、経営はまさに火の車。見た目にはワクワクするようなお店になったはずが、たった店舗で、当時店舗ほどあったインテリア事業の全利益を回しても追いつかないほどの赤字を出していました。

僕らが見落としていたのは、そもそもアメリカと日本では食文化が違うということ。アメリカには魚をまるごと煮込んだり、あるいはそのままグリルにしたりといった食文化があるけれど、日本は鮮度に厳しいうえに、刺身にしても、焼き魚にしても、切り身にならないと始まらない。肉にしても、海外のようにかたまりのまま陳列してあっても、お客さまからしたら、

「これはいったい何に使うんだ」という状態。主に牛肉、豚肉、鶏肉ごとに、しゃぶしゃぶ用とか、すき焼き用とか、ハンバーグ用のひき肉とか切り落としとか、丁寧に用途が分かれている日本の一般的なスーパーとは、まったく売り方が違ったのです。

野菜はといえば、ズッキーニやパプリカなど当時珍しかった海外の野菜が揃そろっている一方で、大根もきゅうりもにんじんもない。

さらに店頭のPOPもニューヨークをまんま真似て、全部英語で書いてみたり、今ならインスタグラムでたくさん「いいね」がもらえそうな見栄えのいい売り場でしたが、店としてはまったく受け入れられなかったのです。

こうして誰も買わない食材が毎日毎日ロスになっていく現実を突きつけられるなか、「なんとかしなくては」という焦りばかりがつのり、眠れない夜が続きました。