この記事は2022年1月19日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「現代消費潮流概論 ―― 消費文化論からみるモノ・記号・コト・トキ・ヒト消費」を一部編集し、転載したものです。

要旨

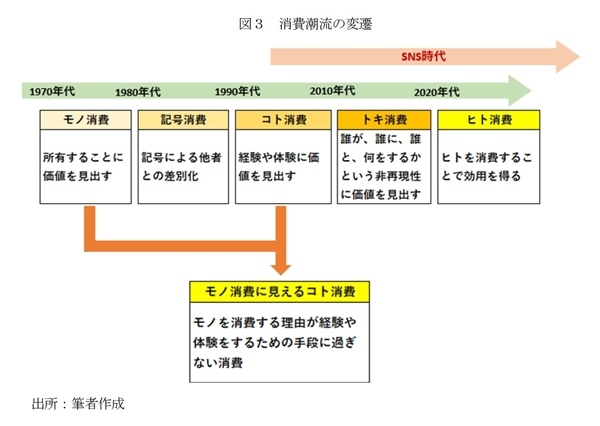

本レポートの目的は、消費における潮流を整理し、展望することにある。消費潮流とは消費文化におけるトレンド(流れ)のことである。産業社会から消費社会を実現したことで、人々は消費によって快楽を得ようとしてきた。日本においては「モノ消費」「記号消費」「コト消費」とさまざまな消費文化(消費対象)によって、消費者は欲求を満たしてきた。本稿ではまず、それぞれの消費潮流の特徴と変遷を整理した。また、現在我々は「ヒト消費」の局面を迎えていると筆者は考えている。この「ヒト消費」とは、従来、議論されてきた「トキ消費」として行われる「ヒト消費」ではなく、(1)応援消費と(2)物語消費という2つの側面を擁している。本稿では併せてそれぞれの特徴と、なぜ今我々は「ヒト」を消費したいのかを考察した。

目次

1 ―― 消費はつまらないモノ

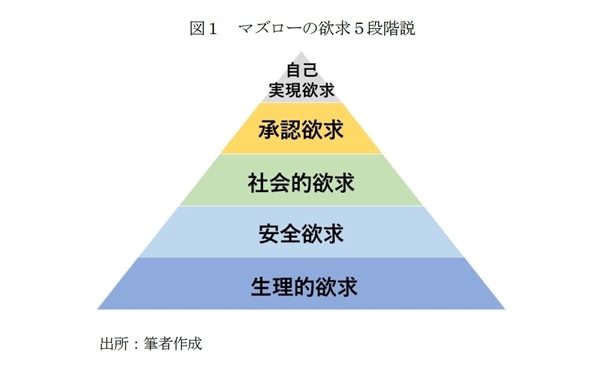

好きなモノ・コトへの消費は必ずしも「必要不可欠」なモノでない。しかし、現代消費社会を生きる多くの消費者が、情熱をもってその「必要不可欠ではないモノ」を消費しており、その消費は日常に根をおろし、大きな意味をもっている。そもそも消費とは、人間の欲求を満たすために財・サービス(商品)、空間、時間などを消耗することを指す。消費は生きていく中で、必要不可欠な行為であり、人類が誕生して以降、消費の繰り返しによって歴史は作られてきた。どんなに身分の高い王族や将軍も、はたまた農民や奴隷など身分は異なっていても、モノを食べ、服を着て、住居に身を置く、「衣・食・住」という行為は、誰にとっても生きていくという目的を達成するための手段であり、つまり消費は生きることそのものなのである。このような消費は、心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求五段階説」(※1)(※2)の中の「生理的欲求」や「安全の欲求」として位置づけられ、生きていく上で必要不可欠なものとされている(図1)。一方で、このような消費はルーティンとなっていたため、お世辞にも華のある行為とはいえなかった。

(※1)人間の「欲求」には5つの段階があるという説

(※2)現在では自己超越欲求を含む6段階として議論されることもある

2 ―― モノ消費と記号消費

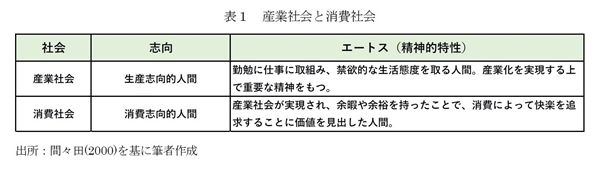

しかし、人々の生活に余裕や余暇が生まれることで、消費は遊びの性質を帯び、消費によって快楽が得られるようになった。それ以前の産業社会においては、勤勉に仕事に取組み、禁欲的な生活態度をとることが産業化を実現する上で重要な精神とされてきた。しかし産業社会が実現する中で、余暇や余裕をもつことができる人々が現れるにつれ、消費を通じて快楽を追求するような価値感にウエイトは置かれ、消費すること自体が社会における関心事の中心になっていった。こうした「消費志向的人間」が増加することで、大衆消費社会が成立していった(※3)(表1)。

日本においては第二次世界大戦後、大衆消費社会を迎え、社会全体で消費によって生理的欲求が十分に充足されていくと、モノの豊かさによって生活を便利で快適にしようとする時代を迎える。この時代の消費者は他人より新しいモノや珍しいモノを所有したり、モノの豊富さに価値を見出しており、このような1970年代以後の消費潮流(※4)は「モノ消費」と呼ばれている。

モノによる欲求の充足は、その機能的価値(使用用途)による利便性のみならず、新規性や希少性によって他人との差別化をも生み出していた。その後主に1980年代においては、モノのみならずブランドやデザインといった記号によって他人と差別化を行い、そこで生まれた他者との差異によって、自己の欲求を満たしていく消費が行われていく。このような消費潮流は「記号消費」と呼ばれている。

記号消費の対象は主に「ヴェブレン財」と呼ばれるモノであった。ヴェブレン財とはアメリカの経済学者ヴェブレンが著書『有閑階級の理論』(1899年)の中で、有閑階級が自らの財力を誇示し、それによって社会的尊敬を得る目的のため行われる「衒示(けんじ)的消費」に由来し、高級ブランド品やラグジュアリー商品など”裕福”、”豪華”といった社会的文脈(メッセージ)をもつ記号の消費が対象であった。いい換えれば価格が高いこと自体が価値を擁していたともいえる。

この「記号消費」の特徴は実質的な役割を擁していないという点にある。たとえば、高級アパレルブランドのロゴは、それ単体では消費されることはなく、カバンや洋服に宿ることで初めて有形物となる。ロゴという機能的価値がないものがカバンという道具的価値に付属することで実像をなし、かつ可視化されることで、他人に発信されるメッセージ(記号)が創造されるのである。そのため、皮肉にもブランドという他人への記号を擁したカバンは、本来の普遍的な目的を実現する「モノを運ぶ」という道具的価値ではなく、自分に宿ることで初めて存在が成立した“ブランド(ロゴ)"から得られる「人々からの反応」によって価値が見いだされるのである(図2)。

このような消費は、そのメッセージが正しく伝われば、記号によるコミュニケーションが成立しているといえるが(※5)、そのメッセージが他人には伝わってはいないが、自分はそのような記号を伝える意図をもって消費している場合、その消費は当人にとって「モノ消費に見える記号消費」が行われているといえるのかもしれない。

(※3)間々田孝夫(2000)『消費社会論』有斐閣

(※4)消費社会において主流となる消費対象やトレンド

(※5)たとえば高級ブランドバッグをもっていて、そのバッグが高級ブランド品であると認知されていれば、そのバッグはメッセージを発信できていることとなる。

3 ―― コト消費

1990年代に入ると、それまで、モノや記号によって差別化意識や優越感を得ていた消費潮流から、旅行やグルメ、習い事、趣味、そしてヨガやマッサージ・スパなどのリラクゼーションなどアクティビティと呼ばれるサービス(消費機会)に需要が高まり、人より新しいコトや珍しいコトの体験や経験が人々の消費を活性化していく。このような消費潮流を「コト消費」と呼ぶ。この背景として、大半の消費者が日常生活に必要なモノを既に所有しており、またインターネットの普及により、価値観が多様化・細分化したことで、「心の充実を満たしたい」という欲求が、人々の消費を促していると考えられる。

SNSの普及により、この「コト消費」は人々の強い関心事になっていった。従来は他人に見せたいと思う対象が前述したヴェブレン財であったが、ファッション性のある洋服、流行の食べ物といった一般消費財に付加価値が加わったものや、その消費経験が主な対象となっていった。 “インスタ映え"のように、写真として映えることや承認欲求を充足させることが商品に求められ、機能性よりもその見た目で選別されることも多く、「物撮り」と呼ばれるような写真を撮ることを目的として購入されることも多かった。このような背景から「SNSにアップされていなければ、何も起こっていないのと同様」という消費文化が定着しつつあり、特に若者の間では、SNSに投稿することで消費が完結するというような消費行動がより一般的となってきている。従来では、見せつけたいと思うものが「高価なモノ」というある意味1つの尺度で価値が見出されていたが、昨今では万人が羨ましいと思わなくとも、一部の人が羨ましいと思うモノやコトを顕示することが主流となっており、このような側面からも消費されるモノの価値が道具的価値のみならず、その商品がもつ付加価値に重きが置かれ、且つその付加価値が多様化してきているといえる。

4 ―― 「モノ消費に見えるコト消費」

一方で人々の消費は、所有することで豊かさを満たしていたモノ消費の時代から、レンタル、サブクリプションといった「所有をしない」という価値観も浸透していく。

アメリカの学者T.レビットは、著書『マーケティング発想法』(1968年)において、「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく『穴』である」と記している。人々はニーズ(目的)を達成するためにウォンツ(手段)を欲しているにすぎないのである。そのような視点から見れば、サークル旅行のためにスキーウェアを新調したり、ディズニーランドに行くためにお揃いの服を購入するという消費は、「スキーウェア」「服」というモノ(道具的価値)を求めているわけではなく、「旅行のための」「お揃いの」という体験をするための手段にしかすぎないのである。

消費者は、モノを購入し、所有することから得られる効用ではなく、それを使用することで得られる経験や体験そのものに価値を見出しているのである。このような消費は「モノ消費に見えるコト消費」と呼ばれることもある。

たとえばサーフボードはサーフィンというレジャーを行うためのツールとしての道具的価値があり、誰が使用しても大きな例外を除きその使用方法は同じである(※6)。一方でサーフボードは、サーフィンというコト消費をする手段にすぎず、ボードそのものから効用を得ることはできないが、そもそもサーフィンという体験価値を得るためのツールであるため、サーフボード(モノ)が消費されるということは必然的にコト消費が行われるのである。これは製造業者も消費者も意図している通り、「モノ消費に見えるコト消費」ではなく、モノを消費することで直接コト消費に繋がるのである。映画のDVDや遊園地のチケットなども同様である(※7)。

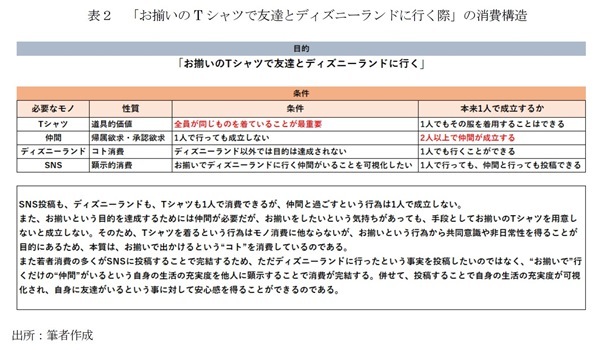

しかし、前述した「お揃いでディズニーランドに行く」という消費行動においては、服のデザインやファッション性よりも「お揃い」という価値に重きが置かれているため、たとえばお揃いのTシャツを購入するという消費行動をみても、Tシャツの道具的価値である衣類の機能性が求められているわけでもなく、ファッション性を求められているわけでもない(表2)。

また、サーフボードの様にTシャツそのものの使用用途は、ディズニーランドにお揃いで行くというコト消費を意図して製造されているわけではないため、Tシャツそのものがもつ直接的な価値が消費者の目的(ここではお揃いでディズニーに行く)を果たすわけではない。この場合、「お揃い」かつ「一緒に」「ディズニーランドへ行く」という条件がそろって初めて効用を生み出すのである。いい換えると、ディズニーランド以外でお揃いをしても、そのTシャツを着て1人でディズニーランドに行っても、そのTシャツは効用を生み出さないのである。つまり、このような消費は、購入した商品を使用したことによる結果から逆算して、消費の意思決定がなされており、一見するとTシャツのもつ衣類の機能性やファッション性といった直接的機能価値(モノ消費)を消費しているように見えるが、実はお揃いでディズニーランドに行くこと(コト消費)という「モノ消費に見えるコト消費」が行われているといえるのである。

モノを購入することで物質的な豊かさを実感したり(1970年代)、流行やブランド品で他人と差別化しようとしたり(1980年代)するなど、モノの所有に重きを置いて物品が購入されていた世代とは異なり、モノの直接的機能価値の消費に加えてその商品を消費することで自分ならどのようにその商品を消費し、表現することができるかという点に重きが置かれているともいえるだろう。

(※6)人によっては部屋のレイアウトとして購入することもある。

(※7)映画のDVDディスクはそのものからは何も効用を生み出さないが、DVDプレイヤーに入れて視聴するという体験を提供し、遊園地のチケットも紙きれに過ぎないが、使用する(遊園地に入場)ことでエンターテインメントを体験することができる。

5 ―― トキ消費

昨今のSNSでは、この「モノ消費に見えるコト消費」が投稿されることが一般的となっており、これらの人々の消費体験は、投稿されることで他のユーザーにとっての消費における情報源となる。このような情報は「疑似体験」としての効果をもち、あたかも自身もその消費を行ったように感じると同時に、自身ならばその消費を実際に行うか問い直すきっかけとしている。特に流行の消費においてはSNS上で、その消費をしているユーザーで溢れ、ありとあらゆる消費において既視感を覚えるようになる。二番煎じの「コト消費」や「モノ消費にみえるコト消費」を行っても、他の消費者の消費結果と同じような再現性の高い消費結果しか生まれないことを消費者は知っているのである。そのため、昨今では「トキ消費」と呼ばれる消費潮流が生まれている。

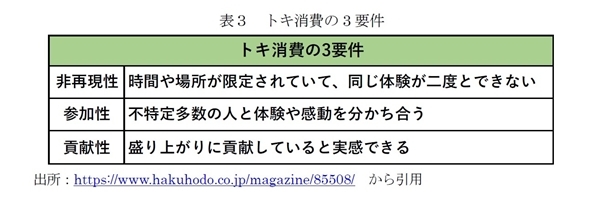

「トキ消費」とは、博報堂生活総合研究所が2017年から提唱している消費潮流であり、いまだけ、ここだけという価値感の下、他の消費者による再現性の低い「トキ」の過ごし方そのものに価値を見出している(表3)。

「トキ消費」において消費者は、時間や場所が限定されていて同じ体験が二度とできないという「非再現性」、不特定多数の人と体験や感動を分かちあうという「参加性」、盛り上がりに貢献していると実感できるという「貢献性」の3つの欲求を満たすことを求めている(※8)。

SNSの普及により我々は、他人の投稿から非日常をより身近に感じられることもできるようになった。「友達の友達は友達」という言葉が以前流行ったが、SNSを開けば友達が、もしくは友達の友達が体験した非日常が「シェア」されることで可視化され、非日常は自身から遠いものではないことを実感できるようになった。いい換えればSNSに投稿される内容は、すべて誰かが何かしらの経験したことが可視化されているのであり、行ったつもり、やったつもり、といった疑似体験しやすくなったことにより、より希少価値のある「今だけ、ここだけ」という点に人々が価値を見出しているのかもしれない。

このような背景から、たとえばハロウィンに仮装した若者が渋谷に自然と集まったり、ライブやフェスで盛り上がるなど、その場、そのときでないと消費できないライブ感を消費することが他人との差別化に繋がると、消費者は考えるようになった。いずれの消費もコトの体験に留まらず、消費者が他人と一緒に生み出すトキ(ライブ感)に主体的に参加する点が従来のコト消費と異なるといえるだろう。

社会学者の鈴木謙介はワールドカップやオリンピックの盛り上がりを「日常生活の中に突如として訪れる、歴史も本質的な理由も欠いた、ある種、度を過ぎた祝祭」と表現し、「カーニヴァル化」と名づけている(※9)。

現代社会は、共同体や伝統や組織といった確固たる基盤が失われているが故に流動的であり、一方、人々は常に自身の帰属心を得る源泉を求めている。そして今や我々は、確固たるコミュニティに自身を帰属させなくとも、「繋がりうること」によって生まれる共同性によって帰属心を充足することが可能となった。ハロウィンの仮装で知らない他人と盛り上がったり、パブリックビューイングやスポーツパブなどでの他の見知らぬ客との交流は、「ライブ感」という繋がりうることをきっかけとした瞬発的な盛り上がりによって、人々の集団への帰属心の源泉となっている。この瞬発的な盛り上がりが「カーニヴァル化」であり、トキ消費の本質ともいえるだろう。

(※8)「モノ、コトに続く潮流、『トキ消費』はどうなっていくのか/夏山明美(連載:アフター・コロナの新文脈 博報堂の視点 Vol.13)」(2020/10/22)

(※9)『カーニヴァル化する社会』(2005)、鈴木謙介、講談社現代新書

6 ―― イミ消費

一方で消費者の中には、自身の精神的充足を目的とした消費だけではなく、他人や社会、環境に配慮した消費を目指そうとする者も見受けられるようになった。社会学者の間々田孝夫は、物質的な消費の豊かさの追求が実現され、記号などによる他者との差別化を目的とした消費が飽和した消費社会は、第三の消費文化という局面を迎え、消費者の中には「意識的であるか無意識的であるかを問わず、自然および社会に対する負の影響を回避し、その安定に資するような消費行為を行なう」者も現れると指摘している(※10)。

一般的にエシカル消費と呼ばれるモノがこれに当たるかもしれない。このような消費者は、商品・サービス自体の機能だけではなく、それらに付帯する社会的・文化的な「価値」に共感し、商品を選択しており、ホットペッパーグルメ外食総研エヴァンジェリストの竹田クニはこのような消費を「イミ消費」と提唱している(※11)。イミ消費における消費者の関心は、「環境保全」に限らず「地域貢献」「フェアネス(正義)」「歴史・文化伝承」「健康維持」なども含まれており、商品選好時に、そのような付帯価値へ対価を支払うことによって、充足感や貢献感を得ようとする消費行動であるといえるだろう。

(※10)「『第三の消費文化』の概念とその意義」(応用社会学研究 No.53、2011)、間々田孝夫、p.21からp.33

(※11)「変『質』する外食市場〜マーケットの読み方と付加価値の磨き方〜(前半)」(2018.01.25):竹田邦弘(ホットペッパーグルメ外食総研 エヴァンジェリスト)

7 ―― ヒト消費:側面(1)応援消費

ここまで、モノ、記号、コト、トキ、イミ(※12)と、消費の価値観の変化について述べてきたが、筆者は昨今の消費潮流は、前述してきたものとは異なる「ヒト消費」の局面にあると考えている。以前よりヒト消費という言葉自体は存在していたが、前述したハロウィンでの他人との交流や、気の置けない仲間たちとレジャーを楽しむといったように、「誰が、誰に、誰と、何をするか」というその場にいるヒトが効用を生み出す起因となっており、その本質は前述した「トキ消費」と変わらないのである。

筆者が提唱する「ヒト消費」は個人のもつ魅力や物語をエンターテインメントとして捉え消費することを指す。既存の概念でいえばコラムニストの荒川和久が提唱する「エモ消費(エモーショナル消費)」が近いかもしれない。エモ消費(※13)とは“心が動く"、“心に刺さる"といったロジカルに説明できないけれど、そこから得られる精神的充足感を求める消費のことを意味する。エモ消費の例として荒川は、アイドル商法(※14)やクラウドファンディング、オンラインサロンなどを挙げており、自身の消費が役にたっているという自己満足感、大きなものを作成するうえで自身がその一部を担うという達成感、社会的役割を実感することで得られる承認欲求などが消費の動機づけになると論じている。他者支援という視点から見ればイミ消費の側面も擁しているといえるかもしれない。

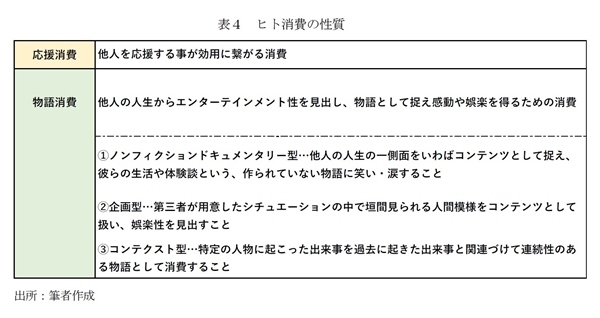

筆者の考えるヒト消費には(1)応援消費と(2)物語消費の2つの側面がある。

まず(1)応援消費であるが、他人を応援することが応援する人自身(消費する人)の効用に繋がる消費である。応援というと震災後の被災者支援や新型コロナ禍の飲食店支援など、他者を支援する側面(イミ消費)を想起する読者が多いかもしれないが、ここでいう応援とは対象を味方したり、ひいきにするなど、後援・援助することを指す。昨今でいう「推し活」という言葉がこれに当てはまるだろう。推し活とは「自身が好きな芸能人や声優など、人を応援すること」を意味し、ユーキャン2021年新語・流行語大賞にノミネートされるなど一般に浸透してきている言葉である(※15)。

AKB48のブーム以後アイドルグループの中で特定のメンバーを応援する際や、アニメやマンガなどのキャラクターグッズを購入したり、そのキャラクターの誕生日会を開くなど、嗜好対象に対する愛情表現の1つとして、主にオタクと呼ばれる消費者を中心に使われてきた言葉である。昨今のエンターテインメント市場においては競合コンテンツと比較されることよりも、同一コンテンツ内(グループ・作品)でいわば人気投票の様に競われることが多くなった。AKB48のシングルCD選抜総選挙のように、人気のあるメンバーは、メディア露出やマーチャンダイズ展開の機会も増えるため、人気メンバーに選ばれるためにファンは投票やグッズ販売成績を伸ばすことで支援する。メディア露出やグッズが増えることでファンにとっても推しの活躍を目にする機会が増えるため、結果的に両者はWin-Winの関係となるのである。また、残念ながら人気のないメンバーやコンテンツであってもファンはロイヤリティの高い消費者としてコンテンツ存続やコンテンツを周知させるために献身的に努めるのである。

この「推す」という心理には「推す」ファン側の主体性が必要になると筆者は考える。読者の方々にも好きな歌手や俳優がいるだろう。しかし、多くの場合はテレビに出演していれば視聴する、といったように受動的な行動の範囲で留まったり、ファンという言葉をロイヤリティのある熱心な愛好者という意味ではなく、気軽に好意を表す言葉として使用しているのではないだろうか。

また、多くの消費者は自身とその芸能人の間に接点の意識をもってはおらず、自分が何もしなくともその芸能人の人気があればテレビに出続けることができるし、彼らの活躍は自身の生活に何ら影響を及ぼさない、と考えている。我々の日常にはエンターテインメントが深く根付いており、芸能人に対する好意もエンタメ消費の一環に過ぎず、好意をもっていたとしても、その芸能人のグッズやCMに出演している商品を必ずしも購入するわけではなく、直接支出が生まれることは少ない。また多くの場合、彼らの人気は大衆からの支持か、一部の熱心なファンによって成立すると考えており、いわば芸能人に対する好意は、ある種他人事で無責任な好意といえるだろう。

しかし、彼らを推している人々の中には、「推し」の活動は自身の応援が影響している、という当事者意識をもっている者もいる。自分が何かしなくては、推しは活躍できないと考えており、推しが活躍すれば自分のことの様にうれしいし、推しの人気が低迷したり、スキャンダルに合えば自分のことの様に悲しいのである。文字通り自身の推しと「共闘」する意識をもっているのである。この、ファンが応援をしないと「推し」が活躍することができないという一種のシステムは、多くの市場で導入されるようになり、新人アイドル発掘を目的としたオーディション番組では総じて、視聴者投票の人気順でメンバーの当落がなされている。

若者から絶大な支持を受けた『PRODUCE 101 JAPAN』や『Girls Planet 999』といった番組においても、参加者の大半は素人で元々は視聴者となんら変わらない若者であり、視聴者は心理的距離が近く友人やクラスメイトを応援する感覚でオーディジョン参加者を応援することができたのである。特にZ世代(1996〜2012生まれ)を中心に応援消費や親近感消費への関心が高まっており、また社会や他者への貢献意識が高いことから、応援したいと感じるものに消費する傾向がある。

ここでいう応援にはSNSで応援したい対象の情報を拡散したり、動画配信アプリで投げ銭(お金やお金に換金することができるアイテムなどを配信者へ送るシステム)をしたり、クラウドファンディング等も含まれるだろう。このような他人のために何かしたいという若者の共闘・応援の心理と自身の投票が参加者の夢を叶えるための助けになるというオーディション・システムの親和性は、若者の「推す」という消費者心理にマッチしているのである。

荒川がエモ消費としてアイドル商法やクラウドファンディングに触れていたが、役に立っているという自己満足や何かを達成するための一部を担い、支援したいという意識というよりも、誰かを応援することが直接自身の精神的充足に繋がる消費を意図しており、自分のために他人を応援したいという意識が根底にあるのである。

(※12)イミ消費は全ての消費者が意識しているわけではないため消費潮流というよりは、現代消費社会における一側面と捉える方が正しいかもしれない。

(※13)河合起季「コト消費の次に来る『エモ消費』代表例 3」(PRESIDENT 2019年3月4日号)

(※14)握手権やイベント参加権などのためにおなじCDを何枚も購入すること。

(※15)その歴史や言葉の変遷については改めて別のレポートで詳しく説明するつもりである。

8 ―― ヒト消費:側面(2)物語消費

次に物語消費の側面である。「物語消費」という言葉を聞いたことがあるだろうか。1989年に作家の大塚英志が提唱した消費形態のことで、商品自体が消費されるのではなく、商品購入を通じて背後にある「大きな物語」(世界観や設定など)が消費されているという考えである。たとえば、1977年に販売開始された「ビックリマンチョコ」は、商品そのものであるチョコウエハースではなく、同封されているシールを目当てに消費されていた。彼らがおまけのシールに夢中になったのは、シールのデザイン性よりも、シールそのものがもつ物語に魅了されていたからである。物語消費は、主にアニメやマンガといった創作されたコンテンツを中心に行われた消費形態であった。作者や製作会社が用意したシナリオ(世界)を消費者が消費することで成立していたからである。

しかし、よくよく考えれば“物語"はフィクションの世界だけのものではなく、私たち1人ひとりがもつ人生そのものも“物語"であり、私たちはときに他人の物語を消費するコトで感動や娯楽を得る。エンターテインメントとして消費される人々の物語は主に(1)ノンフィクションドキュメンタリー型、(2)企画型、(3)コンテクスト型の3つに分類できると筆者は考える(表4)。

(1)ノンフィクションドキュメンタリー型は、他人の人生の一側面をいわばコンテンツとして捉え、彼らの生活や体験談という、作られていない物語に笑い・涙するコンテンツを指す。たとえば、スポーツ選手の生い立ちや、スラム街の子供たちを題材にしたドキュメンタリーなど、他人の生活様式に対して共感したり、何かを達成するまでの過程に心動かされることも多く、私たちはスクリーンに映し出される人々の生きざまに心を打たれるのである。

一方で、(2)企画型のように第三者が用意したシチュエーションの中で垣間見られる人間模様をコンテンツとして扱い、娯楽性を見出すこともある。2020年に「Make you happy」で「プレデビュー」したNiziUがよい例である。Nizi Project(※16)と呼ばれるオーディション企画からデビューした彼女たちは、予選や合宿模様などデビューするまでの道のりが一種のドキュメンタリーとしてHuluを中心に配信されていた(※17)。夢をつかむために奮起する彼女たちの物語は、一種のコンテンツとして消費されていたのである。このように昨今のアイドル市場では成長していく過程までも一つのコンテンツとしてファンに提供されることが多くなった。また、恋愛ドキュメンタリーの『あいのり』『テラスハウス』等もこれに含まれると思われる。

次に(3)コンテクスト型である。我々は、特定の人物に起こった出来事を過去に起きた出来事と関連づけて連続性のある物語として消費しようとする傾向がある。特にテレビ番組では、過去のVTRを用いて、そのイベントが過去の出来事と繋がりがあったり、バックグラウンドがあることを視聴者に再認知させ、現在の出来事をよりドラマチックに演出しようとする。たとえば1998年サッカーワールドカップで当時日本代表監督だった岡田武史は、メンバーから三浦知良選手を落選させた。

彼にとっては人生の1つの出来事に過ぎないが、2010年ワールドカップで監督に再任した際にメディアは、当時の三浦を落選させたことを連日話題にとりあげ、三浦を落選させたことに後悔がなかったか岡田に度々質問した。サッカーファンも三浦の日本代表選出や、スタッフとして同行することを待望するなど、三浦が今度こそワールドカップ代表に関われることを期待した。このように、本来ならば1998年のワールドカップと2010年のワールドカップはそれぞれ独立した文脈で消費されるはずなのだが、岡田が監督をするということで人々は、三浦の存在を見出そうとして「三浦知良を落選させた物語」の延長として岡田の監督就任を消費しようとしたのである。

この傾向はSNSの普及に伴ってますます強まっている。SNSではユーザー同士が、各々がもっている出来事や関係者に関する情報を発信し、ユーザー同士で情報を補完し合う傾向があり(※18)、そこでは小さな情報が大きな物語として昇華していく。たとえばオリンピックで金メダルを取った選手がいるとすると、その選手が過去にインタビューでオリンピックに関して発言している動画や記事が投稿され、さらにそれを補完するように他のユーザーがその選手の生い立ちのエピソードや幼少期の写真や映像を投稿し合い、そして金メダル獲得という物語を連続性のある大きな物語としてSNS上で消費していくのである。

これは前述したカーニヴァル化に類似するところもあり、人々は話題の人や出来事を繋がりうるフックとして盛り上がり、共感したり、感動したりするのである。話題の人物に対して井戸端会議をするのは、今も昔も変わらないが、SNSはさまざまな人々が使うインターフェイスであるという性質もあり、関係者や、熱烈なファンが情報を提供することを通じて、メディアには映らない人となりも知ることができるため、より親近感や応援したいという感情を掻き立てるのである。しかし、SNSにおける情報やブームの変わりゆくスピードは速く、ヒトや出来事はインスタントに使い捨てられ、代わる代わる消費されていくという負の側面もある。殺人事件や事故など悲しい出来事も瞬間的にホットな話題として消費されるが、その旬が過ぎると、瞬く間にその出来事はなかったように誰も関心を示さなくなる。誰もがパパラッチの様に「今」を投稿し、ネットの海や現実を詮索できるようになったこととも合わさり、国民全体が無責任な報道を行い、人々を煽っているともいえる。

(※16)韓国の大手事務所であるJYPエンターテイメントと日本の音楽会社であるソニーミュージックによる、ガールズグループを作る共同プロジェクト。

(※17)併せて日本テレビでは2020年4月からHuluと連動する形で地上波番組「Nizi Project」のかけ橋となってスター候補生たちをデビューメンバー決定の瞬間まで追いかけてゆくバラエティ番組『虹のかけ橋』の放送を開始した。

(※18)意図的に情報を補完し合っているわけではなく、各々が起点となる投稿にリプライをしたり、同じハッシュタグを使い、新たな情報を提供することで、結果的に1つのデータベース(コンテンツ)となり、人々に拡散されていく。昨今ではSNSはGoogleのようにキーワード検索を目的に使われており、人々は情報ソースとしてSNSの検索機能を用いている。検索されると「話題の投稿」はまとめて表示されるケースも多く、そのワードで検索したユーザーは総じて同じ投稿をみることとなり、そのような形でも情報は拡散されていく。

9 ―― 「人を消費したい」ということ

Nizi Projectの配信が始まった当時、新型コロナウイルス流行による「巣ごもり消費」の煽りを受け、サブスクリプション利用者は増加し、彼女たちのドキュメンタリーを楽しみに日々を過ごす消費者も多かったのではないだろうか。特に人との物理的な接触が困難であったが故に、「人を消費したい」と考える消費者も存在し、彼女たちの物語はそのような背景と親和性をもち、多くの人々にとっての関心事になっていった。

本レポートでは、消費の潮流がモノ → 記号 → コト → トキと流れ、今後は「ヒト」を消費することへ変遷していくと解説した。しかしながら、我々は昔から人を消費することでエンターテインメント性を見出してきた(図3)。スポーツ観戦や芸能人のゴシップ、ドキュメンタリーは昔からの人気コンテンツであり、決して「ヒト消費」が新しい消費行動であるとはいえない。

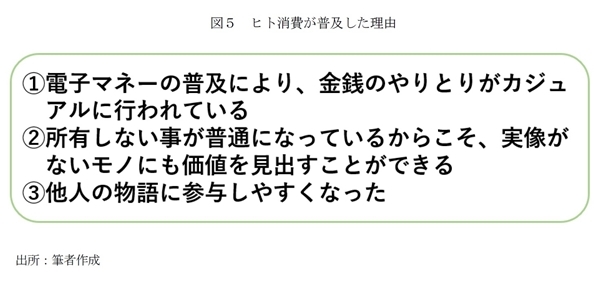

しかし、たとえば応援消費に焦点をあてれば、「推す」という行為が大衆化し、誰もがその消費対象をもつことが一般的になっている。一昔前は路上ライブをしているアーティストのギターケースに小銭を入れることくらいしか、彼らを支援することはできなかった。また、一時期主流になったアイドル商法では、CDなど同じ物をいくつも購入して、廃棄するといった非効率的で一般的な消費行動からは理解されがたい方法でしか支援することができなかったため、そのような側面からもオタクと呼ばれる消費者は奇異の眼で見られた。

しかし、今ではインスタグラムなどSNSやポコチャなどライブ配信アプリを通じて応援する手段(インフラ)も整い始め、これらを通じて数多くの配信が行われ、ファンは「推し」に対して直接経済的支援も行うことができるようになった。新しい舞台や、CDの製作、写真集の発売などもクラウドファンディングによって支援することも一般的となっている。

また、「Fantia(ファンティア)」のように、誰でも無料でファンクラブを開設し、イラスト、小説、コスプレ写真、音楽、映像などを手軽に投稿できるプラットフォームも誕生してきている。このように、支援する側にとって、その手段に選択肢があり、かつそのような方法で他人を応援するということに対して、抵抗感なくカジュアルにやり取りできるようになったということが従来の応援消費との大きな違いであると筆者は考える。今まで金銭のやり取りは表立ってやるべきものではないとされていたが、電子マネーが普及したことにより、ラインスタンプを気軽に友達にプレゼントし合ったり、ラインギフトでスターバックスのフードチケットがちょっとしたお礼に送られてきたり、PayPayを利用して割り勘や立替をするなど仮想的に口座間取引が気軽に行われており、金銭のやりとりに対する意識が昔とは大きく変化してきている。

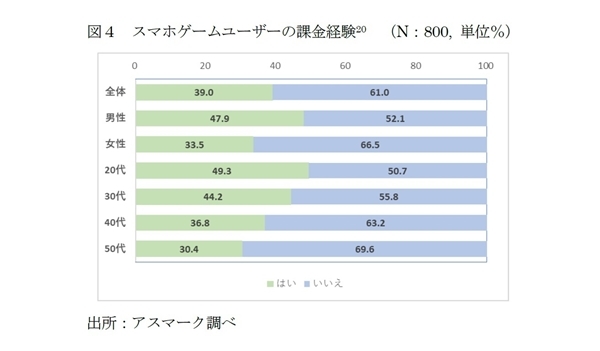

また、スマートフォンのゲームアプリへの課金という以前には存在しなかった消費対象が人々の関心の一つになっていることも大きな要因であると筆者は考える。株式会社アスマークの「スマホゲームの課金に関する調査」(※19)によれば、スマホゲームユーザーの約4割が課金経験があり、年齢が低いほどその傾向が高くなる(図4)。

課金経験がない人の7割以上が、ゲーム内で「誰ともコミュニケーションをとらない」のに対して、逆に課金経験者の7割近くがゲーム内で他のプレイヤーとコミュニケーションをとっていることもわかっており、ゲームに課金しているユーザーの方がよりコンテンツをインタラクティブに消費しているともいえる。

一昔前は、カードゲームや最新のテレビゲームやオモチャが自慢の対象となっていたが、今は課金金額や課金をしなくては出てこないキャラやアイテムが自慢の対象となっている(※21)。また、形のない無形物(データ)に対する投資は、モノ消費に価値を見出す人たちからは、意味のない消費であると思われがちだったが、米国アプリ調査会社のSensorTowerによる「App StoreとGoogle Playにおける国別の支出額調査」(※22)によれば2012年の日本人1人当たりのアプリの平均支出額は5ドルであったが2021年では149ドルと大幅に増加しており、「課金」という行為はごく一般的な行為となってきている。このようなコンテンツに対する「課金」という行為の一般化や、サブスクリプションやレンタルによる所有しないという選択が普及したことで、モノを所有しないことが普通になっているからこそ、実像がないモノにも価値を見出すことができる、という価値観が消費者に浸透していったのである。応援消費においても、いわば何の見返りもなく(※23)、「応援する」という体験の手段としてお金を支払っており、消費者はお金による「応援」という行為に対して何ら抵抗感はないのである(※24)。

物語消費においても、以前から消費されてきた(1)ノンフィクションドキュメンタリー型と(3)コンテクスト型のみならず、(2)企画型に対する消費も増えてきた。特に昨今増加した視聴者参加型のオーディション番組は、視聴者が投票という形で関与することで、自身も物語を構成する一部として当事者意識を得やすくなっている。

このように我々がもともと消費してきた「ヒト」も、市場環境の変化により、より消費者が消費したいと思う対象へと昇華していったのである。この「ヒト消費」は、今後も普遍的な消費対象として、我々の消費行動のなかに定着していく一方で、これらのコンテンツ消費に対して熱心ではない消費者にとっては実感しにくい消費であることから、熱心に「ヒト消費」を行う消費者と、まったくしない消費者とで二極化していくと筆者は考える。

また、誤解されないようにつけ加えると、今回のレポートで取りあげた「モノ消費」や「コト消費」はあくまでも潮流であり、いわば消費行為におけるトレンドのことなのである。「モノを所有すること自体に人々が価値を見出さなくなった」「今、消費者の欲求を満たせるのはトキ消費だけである」といった一辺倒な話ではない。現代社会において、消費者が満たしたいと思う欲求を満たす手段が、時代の流れとともに変化しているという話なのである。そのため、もちろん「ヒト消費」という潮流もいずれは別の何かに変化していくのであろうが、その変化を追いかけることこそが消費を楽しむ本質の1つであると筆者は考える。

(※19)「スマホゲームの課金に関する調査」(株式会社アスマーク、2021/08/31)

(※20)性別、年齢別に関しては元データに詳細なサンプルサイズが記載されていなかったため、それぞれの割合を参考値として記載した。

(※21)直接見せびらかさずとも、そのユーザーが希少なアイテムやキャラクターを使用していたら、他のユーザー同士でその価値が共有されているため、羨ましいと感じる。

(※22)「日本人のスマホアプリ課金額は引き続き世界一、ただし伸び率は鈍化 『コロナ禍以前の基準に戻りつつある』 ── 米SensorTower調べ」(ITmedia News、2021/10/28)

(※23)通常は支援を受ける側も何らかの見返りを用意するが、投げ銭のように返礼品を求めず、お金だけが提供されるシステムも多い(投げ銭の場合、自身のコメントを読んでもらいやすくなる、質問に答えてもらいやすくなるなど、打算的に行う場合も多い)。

(※24)前述したアスマークの調査では、課金金額が少ないユーザーは「情けない」「劣等感」「罪悪感」といったネガティブな感情を抱いていることもわかっている。他のユーザーやファンがそのコンテンツを応援していることや、その熱量が金額という形で可視化されてしまうが故に、好きなコンテンツに対して消費をしないということは劣等感に繋がることもあるのである 。

廣瀨 涼(ひろせ りょう)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・Z世代の情報処理と消費行動(2) ―― Z世代と4つの市場変化

・「ググる」より「タグる」? ―― Z世代の情報処理に関する試論的考察

・現代消費文化を斬る ―― 「今時の若いもんはなぜ消費しないのか」という問いに対する試論

・Z世代の情報処理と消費行動(7) ―― 「ウチら」と「わたし」の消費文化論(1)

・Z世代の情報処理と消費行動(9) ―― 若者の消費行動からみる流行についての試論