この記事は2022年7月20日に「第一生命経済研究所」で公開された「日米欧の物価上昇率の比較」を一部編集し、転載したものです。

資源・食料品価格の上昇を背景に世界的にインフレが加速している。ただ、日米欧の主要先進国を比較すると、2022年6月の米国の消費者物価が前年比+9.1%と40年振りの高水準を記録し、ユーロ圏の統一基準消費者物価(HICP)が同+8.6%と統計開始以来の過去最高を更新したのと比べると、日本の消費者物価は2022年6月中旬の東京都区部の速報値で同+2.3%、2022年5月の全国平均で同+2.5%と欧米に比べると上昇率が限られる(図表1)。

無論、デフレ環境下の日本においても、食料品や日用品の値上げが相次いでおり、国民生活を取り巻く環境は厳しさを増している。消費者物価が2%を超えたのは、消費税率の引き上げ時を除けば、1990年代前半以来のこととなる。それでも、欧米ほどの物価上昇に直面していないのは何故なのか。3地域の消費者物価の費目別推移を比較してみた。

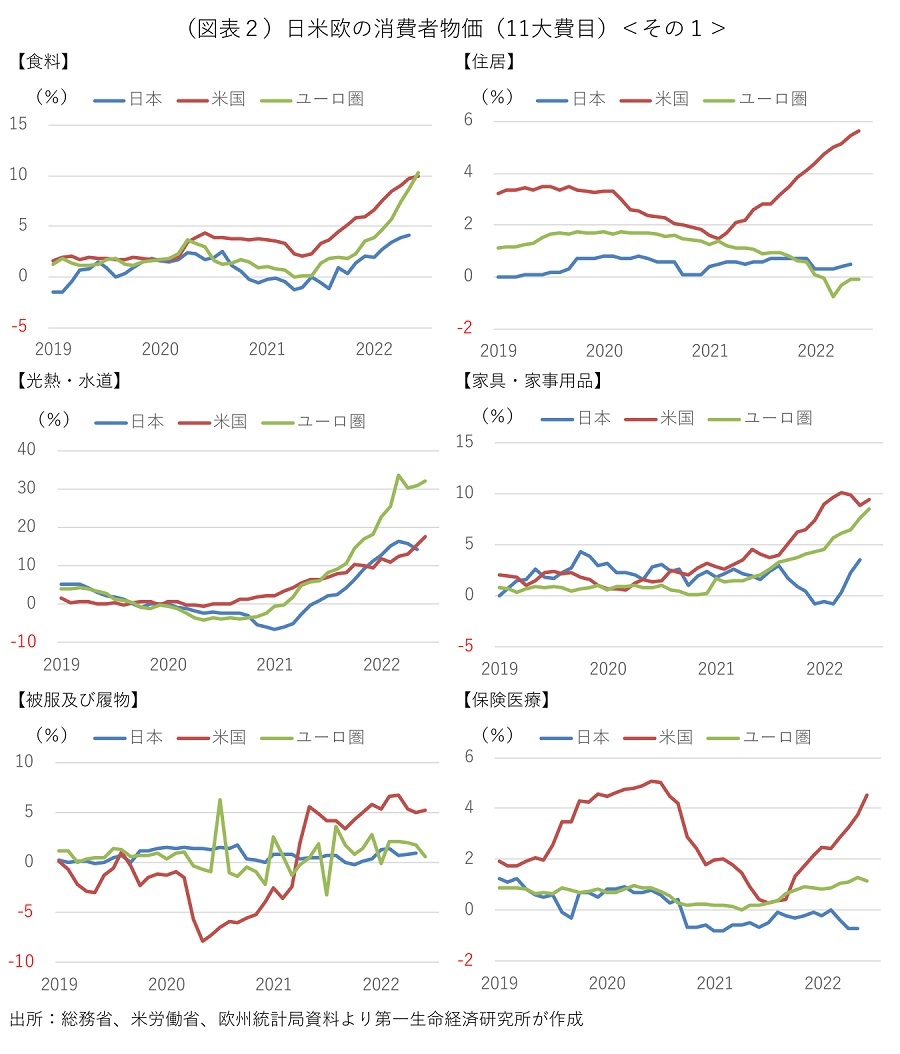

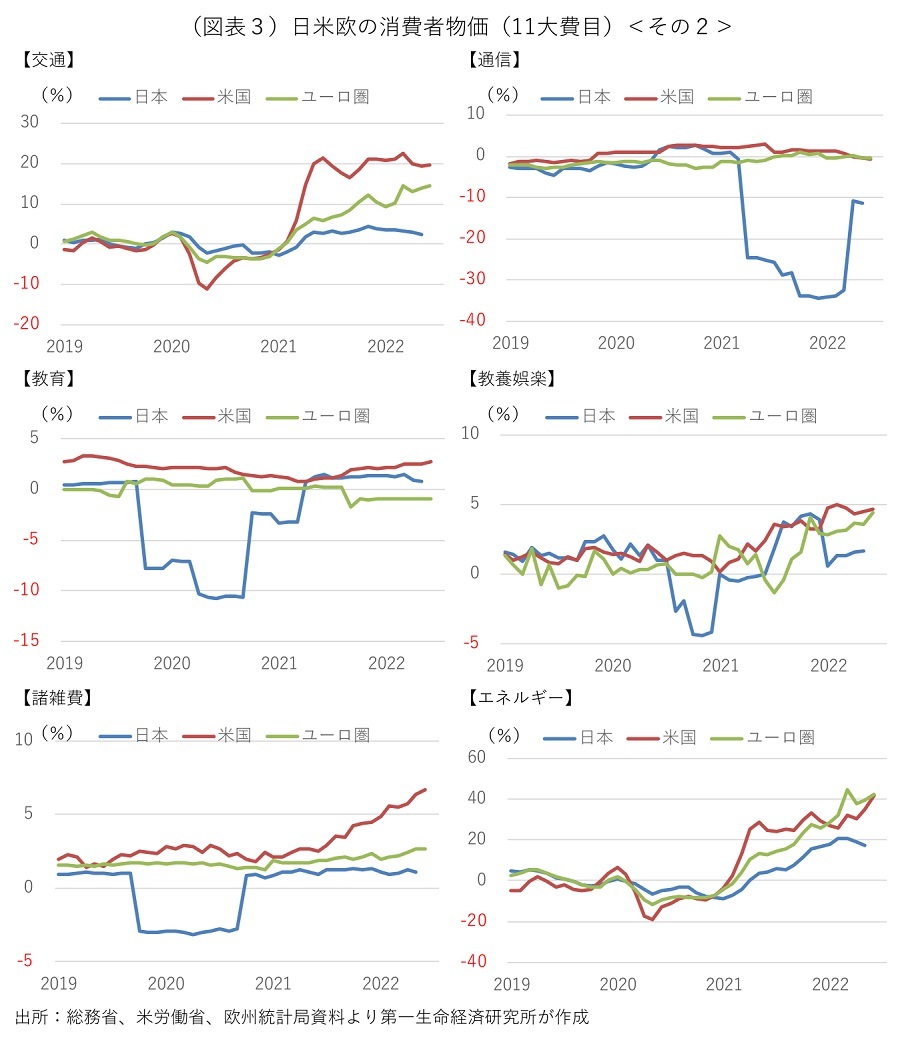

日米欧の消費者物価統計の費目別分類は微妙に異なるが、ここでは日本の10大費目区分を元に、「交通・通信」を「交通」と「通信」に細分化した11費目を比較した(図表2・3)。このうち、エネルギーに関連した費目は、「光熱・水道」に光熱費が、「交通」にガソリン代が含まれる。11費目とは別に「エネルギー」の計数も比較した。

日本の消費者物価には近年、様々な一過性の押し上げ・押し下げ要因が働いてきた。消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、2019年10月から1年間、前年比でみた物価上昇率が押し上げられた。

2019年冬から2021年春にかけては、幼児教育無償化を反映して、幼稚園の授業料が含まれる「教育」と保育所の保育料が含まれる「諸雑費」が大幅に下落した。足元で教育無償化の影響が一巡した一方で、2021年春以降は携帯電話通信料の引き下げが「通信」を押し下げている。こうした要因の多くは今後剥落するとみられ、更なる押し下げ要因とはならない。

物価上昇の起点となった「エネルギー」については、欧米が日本に先行して上昇率が加速し、既に前年比の裏が出てくるタイミングにもかかわらず、前年比40%超と同20%前後の日本を上回る。原燃料費調整などの電気料金制度の違いやガソリン・灯油の補助金が、日本のエネルギー価格の上昇抑制につながっていることが考えられる。

11大費目のなかでは、米国で「食料」、「住居」、「家具・家事用品」、「被服及び履物」、「保健医療」、「交通」、「諸雑費」など幅広い費目で上昇が加速し、ユーロ圏でも「食料」、「光熱・水道」、「家具・家事用品」が日本に比べて高い上昇率を記録している。食料品価格の上昇の背景には、ウクライナ産農産物の供給難、原料費や肥料価格の値上げ、輸送費用の上昇、外食産業での人手不足などが影響している。

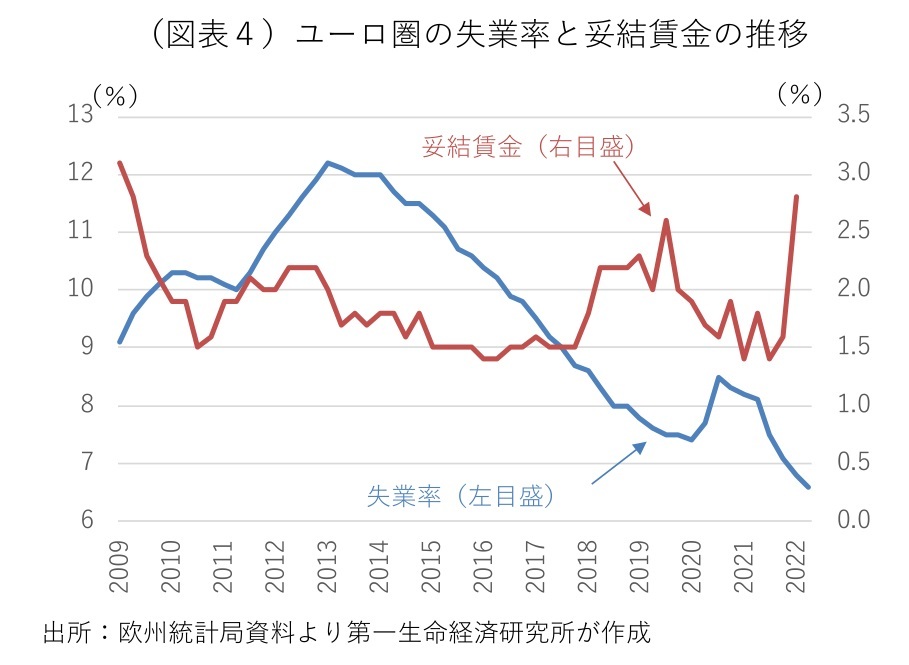

米国では特に、住宅の供給不足による家賃の値上がり、新車納入の遅れによる中古車価格の上昇、日用品やランドリー料金などの価格高騰も目立つ。企業の価格支配力の違い、経済回復ペースの違い、人手不足の度合いの違いが、こうした物価の動きに現れている。米国では労働需給逼迫による賃上げ加速が顕著なうえ、数年前までデフレ入りが不安視されていたユーロ圏でも賃上げの動きが広がっている(図表4)。

日本では今後、携帯電話通信料の押し下げが追加的に剥落することに加え、資源高の影響が遅れてエネルギー価格に反映されることや、原材料高や円安進行による輸入価格上昇の影響から、食品や日用品などの値上げが続くとみられ、物価上昇率は一段と加速する公算が大きい。

もっとも、企業の価格支配力は弱く、費目別の推移も全般に低空飛行が続いている。今後のエネルギー価格や為替相場の動向次第で3%乗せを視野に入れることがあったとしても、欧米のような2桁台を睨むインフレ加速に直面することは見通せない。