この記事は2023年3月1日に「第一生命経済研究所」で公開された「試案:少子化危機の処方箋」を一部編集し、転載したものです。

コロナ前との比較

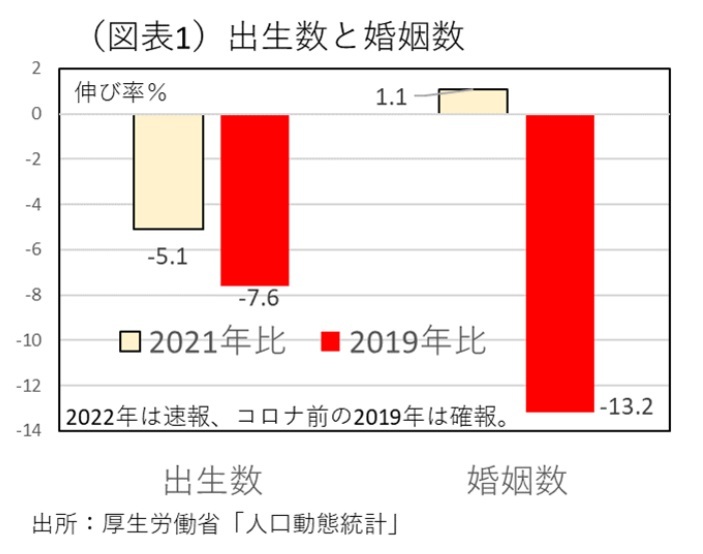

人口動態統計の速報では、2022年の出生数が79.97万人と、前年比▲5.1%となった。コロナ前の2019年と比べると、▲7.6%減少に拡大する(図表1)。この少子化はコロナ禍の3年間で加速感を増した。大きな理由は、婚姻数が2019年からの3年間で▲13.2%も減ったからだ。若者の出会いの場が制約されて、結婚自体が減っている。この状況は、子育て支援の給付金を配るだけでは解消されない。政府は、従来からの少子化対策の処方箋を再考した方がよい。

地方からの視点

結婚を増やさなくていけないという危機感は、地方自治体には強くある。地方では、多くの20歳代が都市部に流出して、地元に残る人数を少なくする。だから、地場企業を応援して、さらに未婚者の出会いの場をつくろうと働きかける。政府が直接に婚活を支援するよりも、交付金を使って地方自治体を支援する方がよいかもしれない。

地方自治体から見える処方箋は、地場企業が力を付けて若い人向けに給料を引き上げることである。そうすれば、都市部に若者が流出することに相対的に歯止めをかけられる。

初任給を引き上げる

結婚・出産に関して、経済的理由がそれを抑制させていることは多くの識者に知られているところだ。それを根拠に、政府は子育て関連の給付金を様々に支給するようになった。岸田政権は、それをさらに拡充する方針だ。その財源確保のために増税などを含めて検討しているとも伝えられる。

しかし、子育て給付金を配っても、結婚は増えそうにはない。むしろ、企業が初任給を増額する方が有効性が高いはずだ。給付金を1~3万円増やすよりも、初任給が5~10万円増える方がインパクトは大きい。

すでに、大手銀行は相次いで初任給をアップすることを表明している。それも結構な金額の上積みだ。これに触発されるかのように、各業界でも初任給増額のニュースが報じられる。筆者は、これは少子化対策として前向きな効果があると期待している。

中小企業からみれば、採用活動で20歳代を採ることは非常に難しい。若者採用は、若年人口が極端に減っているから、労働需給面で極めてタイト化しているせいだ。もしも、初任給を大幅に引き上げる企業が相次げば、若者を採用しやすくなる。

企業によっては、初任給を動かすと年功賃金カーブが全体的にシフトすると嫌がる先も多いと考えられる。しかし、年功賃金を見直すことのチャンスという見方もできる。初任給を大胆に引き上げるとともに、20~40歳代の給与水準も連動して引き上げてもよいと考えられる。

おそらく、その結果、年功賃金カーブは緩やかになるはずだ。定期昇給のペースもごく緩慢になるだろう。その代わりに、結婚と出産は経済的制約によって抑制されていた部分がなくなり、増えていくだろう。

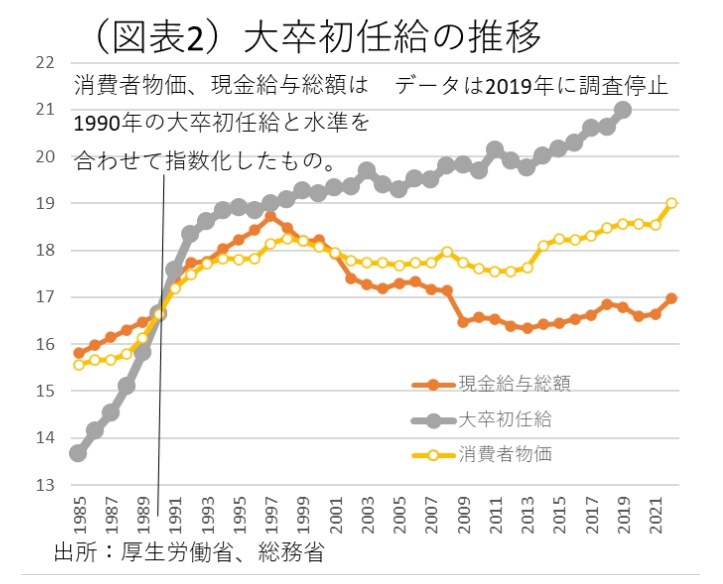

過去の初任給のデータを調べると、筆者の印象では月20万円程度でずっと横ばいであったと感じたが、現金給与や消費者物価の推移と比べると、初任給はまだ緩やかに増加しているようだった(図表2)。若者の待遇がより改善すれば、結婚促進・少子化防止の効果が見込めるので、より大きく引き上げられることが望まれる。

初任給増額のインパクト

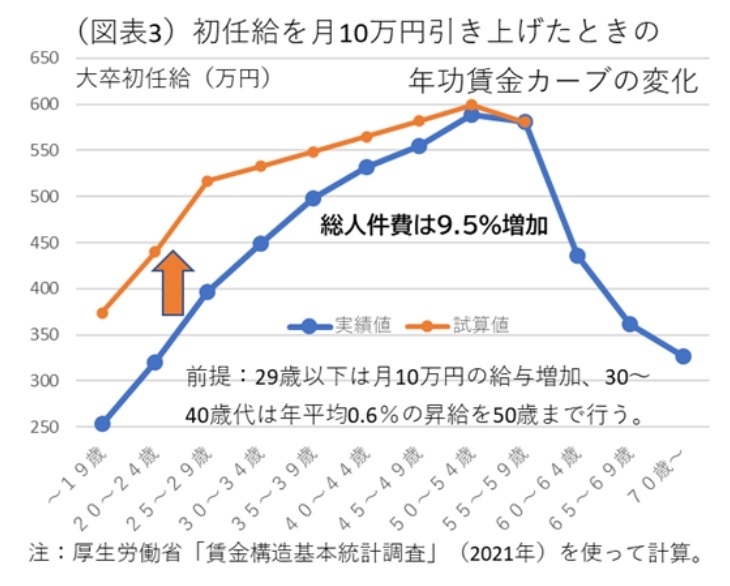

企業が初任給を大幅に引き上げれば、若者の経済的余裕は、政府が給付金を配ったときよりも大きく改善するだろう。政府が財源確保のために追加増税する必要もなくなる。しかし、企業にとっては、人件費の増加が負担になる問題点はある。そこで、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2021年)を使って試算をしてみた。29歳以下の年収を+120万円増やして、30・40歳代にかけて年平均0.6%の昇給して、50~54歳のピークは変わらずと仮定した(図表3)。30・40歳代の年功賃金カーブは年平均1.6%の昇給ペースが0.6%に緩やかになる。こうした年功賃金体系の見直しで、総人件費は9.5%も上がる。初任給を月10万円引き上げることで、企業の平均的な人件費は約1割上がる。しかし、これで新卒採用を集めやすくなり、社員の結婚・出産を増やすことができれば、その意義は大きい。

社会全体への波及

こうした変化は、全企業が一律で実施することは難しい。まずは、一部の大企業が率先して行うことになる。すると、中小企業との格差がすぐに指摘されるだろうが、中小企業であっても初任給の引き上げが可能なところは多いはずだ。社会全体では、若年者を集めるために初任給や、非正規労働者の時給を対抗するために上げていこうという機運が高まる。また、地方企業でも、初任給を引き上げれば、大都市に流れないように給与水準を引き上げる企業が増えていくだろう。さらに、若者の時給が上がれば、代替効果としてシニアの時給も上がっていくだろう。近年の賃上げもそこで大きく促進される。