この記事は2023年3月10日に「第一生命経済研究所」で公開された「日本企業は初任給をどうして引き上げるのか?」を一部編集し、転載したものです。

留保賃金の変化

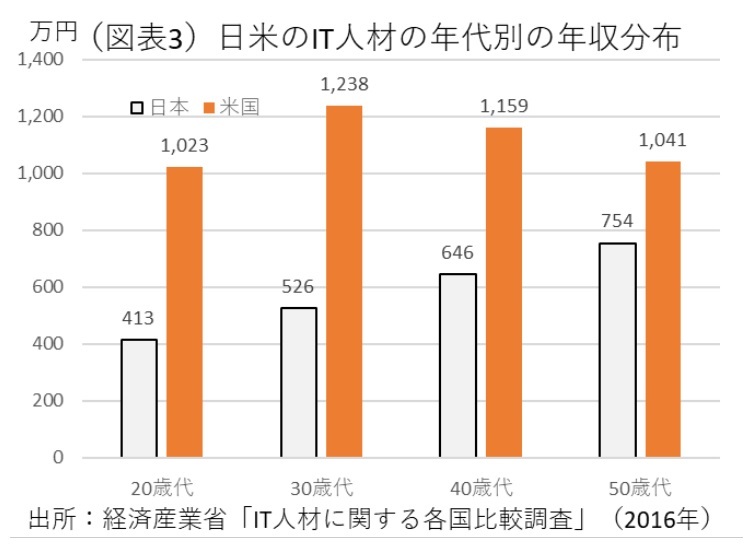

今期の春闘では、初任給の引き上げを表明する企業が目立っているという特徴がある。調べてみると、今年になって突然というよりも、従来からの流れが一気に加速するかたちである(図表1)。大卒21.66万円、大学院卒23.42万円からの引き上げが見込まれる(労務行政研究所、2022年4月入社、対象は東証プライム上場企業165社の平均)。労務行政研究所の調査では、2022年度の初任給調査においても、過去10年間で引き上げる企業割合が最多になっていた。

今年、話題になっているのは、大手銀行の初任給引き上げである。初任給引き上げの理由は、若手人材の確保を優先することにある。銀行の場合、平均賃金自体は高いが、入行当初の賃金水準は低い。他業種に合わせて、差が付きにくいようにしようとする意図もあったと言われる。初任給を引き上げる企業では、それに伴って、若年世代の賃金体系も見直すことになろうが、それには若手の離職を引き留める効果もあるのだろう。

近年は、人口減少が進み、若者人口は少なくなった。大卒の人数自体は緩やかに増えているが、有能な若者を採ろうとすると、どうしても相対的に高い賃金を提示しなくてはいけなくなる。また、若者の志向も、高賃金でキャリアップが早い企業を選ぶように変わっている。従来、大企業は低い賃金水準で数年間は我慢するのが当たり前という感覚の人もいただろう。しかし、一部の若者はそれを嫌がり、高報酬を提示する外資系などに流れた。

経済学の目でみると、そうした動きは、労働経済学で言われる「留保賃金」の引き上げになる。有能な若者を定着させられるだけの賃金の上積みが、対抗上、必要になったという原理もある。

年功賃金の不都合

以前から大企業では、なるべく優秀な新卒者を採りたいというニーズは強かった。反面、年功賃金体系を守ると、賃金カーブの起点になる初任給はどうしても低くなる。「なぜ、日本の会社の初任給が低いのか?」と問われれば、その答えは、入社後に定期昇給をしていくために、最初は低い初任給で始まるからだという答えだった。これは日本の労働慣行なのだが、それでは新卒採用で優秀な人材を採り逃してしまう。筆者は、初任給の水準が低過ぎたから、引き上げを迫られても仕方がないと思う。

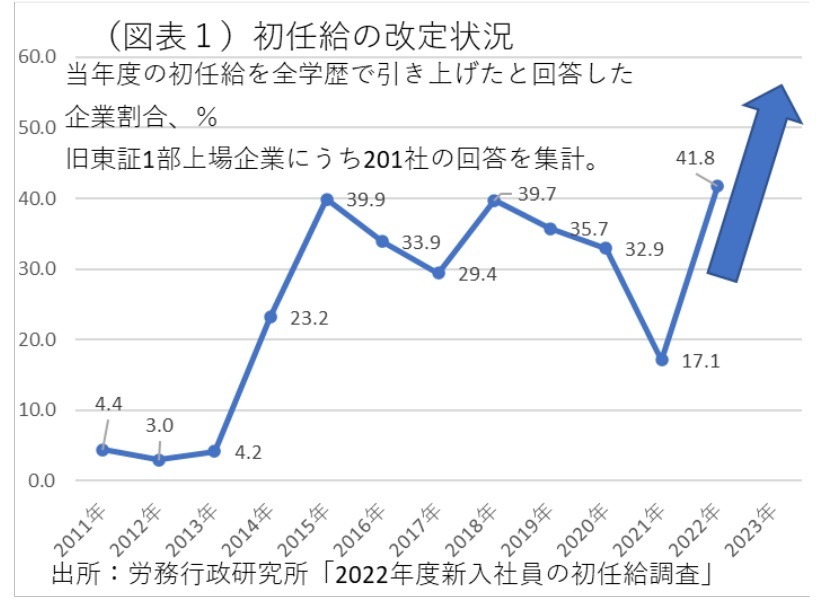

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」では、標準労働者(新入社員からの継続雇用者)の年齢別賃金カーブが所蔵されている(図表2)。過去10年前と比べると、30~50歳代の賃金水準が大きく低下してはいる。すでに年功賃金は、以前に比べて大きく見直されていることを示している。皮肉なことかもしれないが、年功賃金が見直されるということは、年功賃金のせいで抑えられてきた初任給を見直しやすくなったという見方もできる。賃金体系をスタート地点を過剰に押し下げる必要性が薄らいでいるからだ。

今後とも、初任給を引き上げることは、20・30歳代の賃金カーブも上方シフトさせて、年功賃金のフラット化をさらに進むだろう。企業は、さらに定期昇給を緩やかにして、年功賃金を薄めることだろう。その動機は別に、企業は年功賃金体系を見直したいと思っている。シニアの継続雇用に対応して、勤続年数を理由に40・50歳代に高い賃金を支払うことを企業は止めようとする内圧があるからだ。年功とは関係なく、能力によって昇給が行われる世界に移り変わっていく姿だと考えられる。こうした能力主義は従来からも40・50歳代では一般的だった。それが将来は20・30歳代にも緩やかに適用されていくだろう。

そうした世界には厳しさもある。年齢が上がっても昇給しないのならば、職場を変えるしかないという圧力は現在よりも強まるに違いない。労働市場が流動化していく圧力になる。労働市場の構造は、各国ともそれぞれに独自のものがある。米国は、転職市場が分厚く、今の会社に不満がある人は転職しやすい。欧州は、産業別の労働組合が組織されていて、同業他社への移動が比較的しやすい。日本は、現時点では、転職・中途採用市場は大きくないが、年功賃金体系を変える企業が増えていけば、市場構造も変わっていく可能性がある。

外圧の存在

日本の賃金体系は、微妙に海外からの賃上げ圧力の影響を受けている。円安や海外の賃上げによって、相対的に日本企業の賃金水準が低くなっている影響である。コロナ前から留学生の日本での就職は漸次増加していた。コロナで留学生は減ったが、ここにきて再開されている。そうなると、日本企業は留学生が海外に流出してしまわないように、初任給を上げなくてはいけない。これも「留保賃金」の上昇の一形態と言える。

おそらく、こうした外圧は、留学生以外でも今後は働いていくだろう。飲食店などで働いていた外国人の確保は、コロナ前よりも高い報酬でなくてはできなくなる時代に変わっていくだろう。

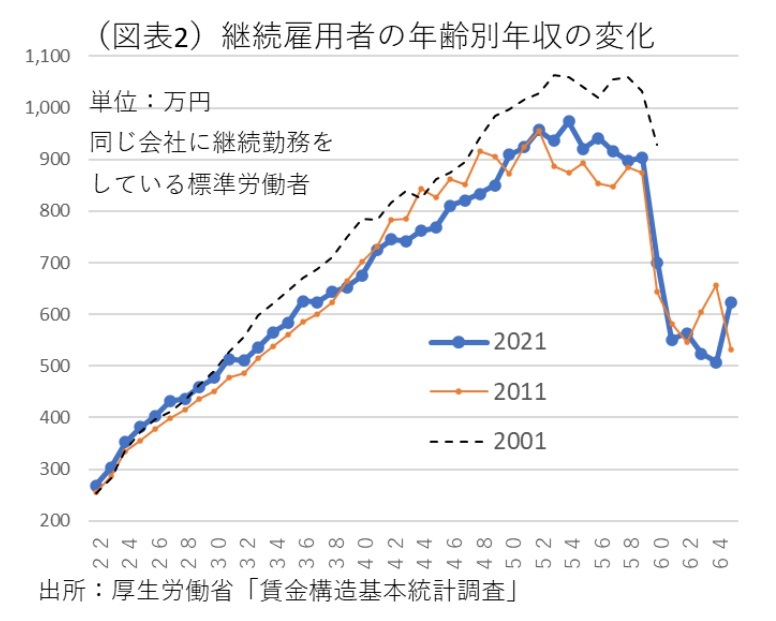

もう1つあるのは、スキルを持つ高度人材の報酬引き上げの圧力だ。ITエンジニアの年代別報酬を比較したデータが、経済産業省の「日米のIT人材の年代別の年収分布」では、平均値でみても巨大な日米格差が存在する(図表3)。特徴的なのは、日本の20・30歳代は年功賃金のせいで、若手が米国よりも極端に低くなっていることだ。日本企業の初任給が圧倒的に不利な状況にあるということでもある。日本企業の人材獲得においては、年功賃金が足枷になっている証左である。技能労働の内外格差は、潜在的な日本の賃上げ圧力として、特に若年世代には特に強く働き続けるだろう。