この記事は2023年6月7日に「第一生命経済研究所」で公開された「実質賃金マイナスの構造」を一部編集し、転載したものです。

残念な毎月勤労統計の結果

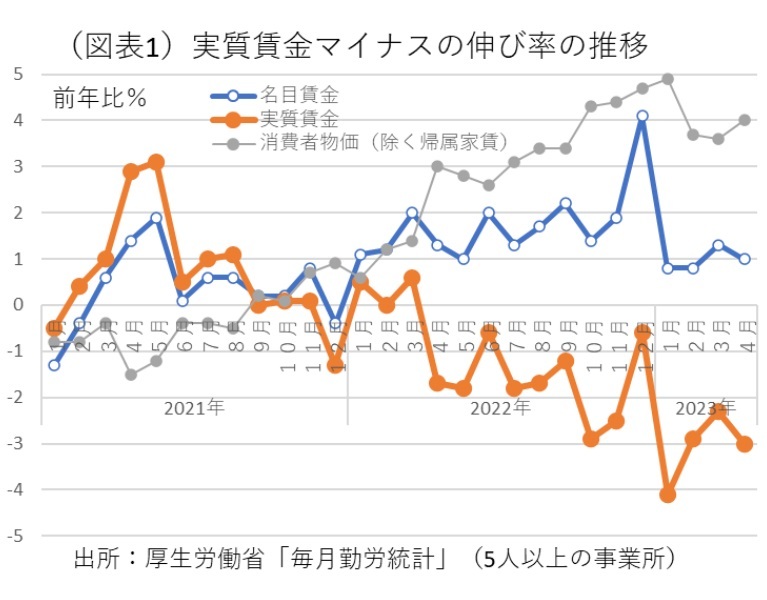

4月から春闘の恩恵が広がると期待していた人は、肩すかしを食らった。4月の厚生労働省「毎月勤労統計」(6月6日発表)は、1人当たりの現金給与総額が前年比1.0%しか増加していなかった。大企業の正社員を中心に、春闘の恩恵によって所定内給与が増加するだろうと期待していたが、4月の統計にはまだ成果は表れてこなかった。むしろ、目立ったのは、名目賃金(=現金給与総額)が、物価に割負ける状況だ。実質賃金のマイナスである。

4月の毎月勤労統計では、実質賃金マイナスはもう13か月間も継続している(図表1)。物価(=消費者物価・帰属家賃をを除く総合)は、4月は4.0%で、過去半年間でみても平均4.1%と高い伸び率である。実質的に私たちの生活水準は約4%も前年に比べて、購買力が切り下がっているのだ。

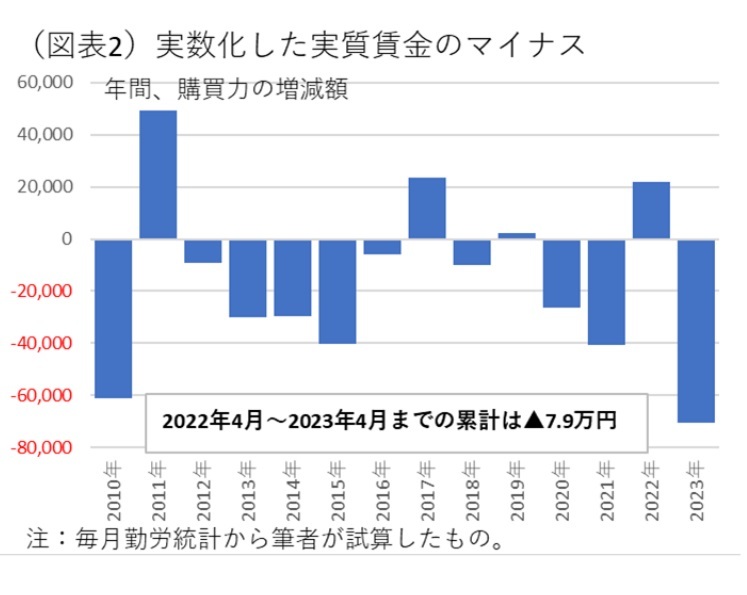

この実質マイナスは、ニュースや報道で目にすることが多いが、一般の人々にはわかりにくい。そこで、実際の給与水準が過去13か月間(2022年4月~2023年4月)でどのくらい切り下がっているのかを実数で計算してみることにした。これも、毎月勤労統計の現金給与総額をベースにして、13か月間で雇用者1人▲7.9万円と計算できる。これは、現金給与総額が1月当たり▲1.9%の減少幅になる。過去、こうした実質購買力の減少は、2010年以降では最大になっていることもわかった(図表2)。

実質賃金マイナスの我慢

ところで、この実質マイナスはどうして起こるのか。単純明快に言えば、物価が上がるからだ。日銀は、物価が安定的に2%を上回るのを我慢強く待つと説明している。しかし、賃上げ率が安定的に上昇基調になるのを待っていると、雇用者にとってはしばらく実質マイナスを我慢せよということにはならないか。日銀は、「安定的に2%」と言いながら、実際は消費者物価コア指数が2%を下回らない状況になるのを確認しようとしている。その結果、すでに2%を大幅に超える物価上昇になっている状況が放置される。そのことが、実質賃金マイナスが続く状況をつくっている。

日銀が時間がかかると考えているロジックは、次のようなものであろう。まず、円安になると輸入物価が上がり、それが消費者物価を引き上げる。この効果が先行する。円安効果は、もう一方で、少し遅れて、輸出数量を増やし、企業収益を押し上げると考えられる。企業収益が増えれば、いずれ賃金上昇に結びつく。消費者物価の上昇に対して、企業収益増加が起こって賃上げが進むまでに時間差があるので、実質賃金マイナスを我慢してほしいという理屈になる。

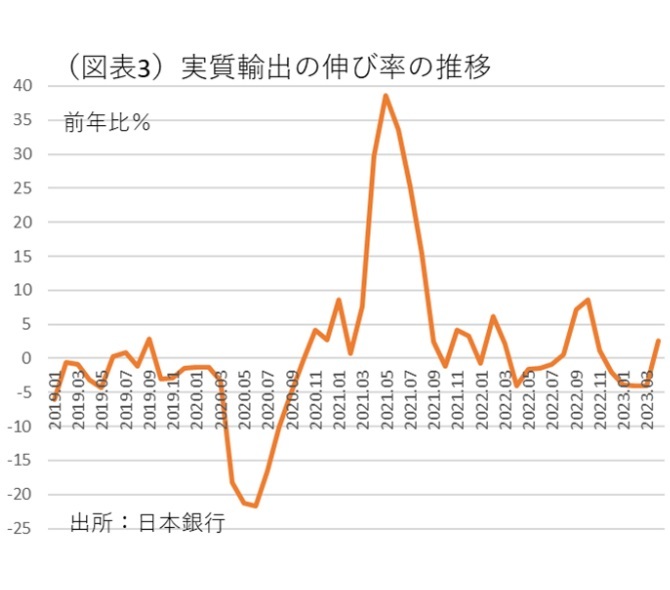

実際の実質輸出の動向を確認すると、緩やかにしか増えていない(図表3)。円安の輸出刺激効果は弱いのが実情だ。これは、海外経済が金融引き締めなどの影響で成長率を鈍化させていることもある。日本の輸出競争力が落ちている可能性もある。米中貿易摩擦で、自由貿易体制が揺らいでいる要因も無視できない。そういった諸事情が、輸出回復を鈍らせて実質賃金マイナスを長期化させている。

第一生命経済研究所価格転嫁の重荷

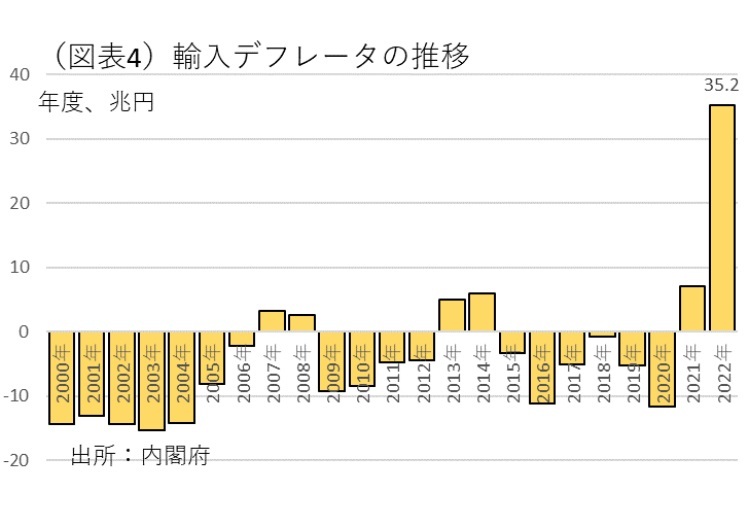

円安になったとき、そこで企業収益が増えていくことが、賃上げの前提条件になる。今回は、円安とともに世界的な資源高が加わって、企業がコストの価格転嫁をする必要幅は非常に大きい。GDP統計で、名目輸入-実質輸入=輸入デフレータは2022年度35.2兆円と大きい(図表4)。過去2000年度以降で調べると、この35.2兆円は最大の輸入コストである。

このコストを転嫁をすることは、特に中堅・中小企業には重荷である。だから、「十分に価格転嫁が進んでいない」という不満の声が上がる。価格転嫁が進んでいないと、当然ながら十分な賃上げもできない。価格転嫁に時間がかかるほど、実質賃金にはマイナスの圧力がかかり続ける。

労働生産性の鈍さ

金融政策や財政政策では、政策の影響力を及ぼしにくい分野として労働生産性がある。労働生産性の高まりが、賃金上昇を促すことは改めて説明する必要がないだろう。意外に知られていないのは、労働生産性の上昇が物価上昇を抑制しながら、実質賃金を押し上げることである。

日本の生産性が低いことはよく知られている。かつ、その上昇率も鈍いままである(図表5)。中堅・中小企業の生産性が上がっていれば、コスト分を価格転嫁できずに企業収益が圧縮される影響を弱めることができただろう。しかし、生産性は十分に上がらず、中堅・中小企業の企業収益は圧縮されてしまうから、賃金上昇も進みにくかった。

労働移動の問題

経済学のテーマでは、価格転嫁問題よりも労働生産性が重視される。価格転嫁が100%できたとしても、経済全体ではニューメレール(尺度)がスライドしただけで実質賃金は変わらないと考えるからだ。一方、労働生産性を説明するとき、経済学では技術進歩や資本装備率の上昇が必要と語られる。筆者は、経済学の発想は重要だと思うが、見過ごしてはいけない課題があると思う。それは労働移動の問題である。経済学では語られにくいが、企業間の労働移動が柔軟性を欠いていることこそが大問題だと考える。例えば、生成AIが凄い生産性上昇の効果を発揮できるとしても、その活用によって企業が余剰人員の発生することを恐れると、技術進歩の成果は享受できない。余剰人員の発生に二の足を踏んで導入しないことで、生成AIは「宝の持ち腐れ」になってしまう。生産性が低い仕事に人員を張り付けたままでは、労働生産性は上昇しない。企業内の労働移動を活発化させるために、企業内の潜在的な余剰人員を他企業に移動させる上手な仕組みづくりが必要になる。現在、政府は「新しい資本主義」の理念の下で、転職しやすい労働市場改革を目指そうとしている。しかし、そこで話題になるのは退職金制度がネックになっているという点である。有識者たちの議論は何だか論点が大きくずれてしまっている印象を受けてしまう。労働市場の流動性を高めるために、もっと別の大胆な仕組みづくりが必要になるはずだ。実質賃金マイナスを解消していくための政戦性上昇に向けて、もっとスピード感のある制度改革が求められる。