この記事は2024年8月9日に三菱UFJ信託銀行で公開された「不動産マーケットリサーチレポートvol.251『東京都の人口動向』」を一部編集し、転載したものです。

目次

この記事の概要

• 2010年代の後半から、東京の区部において生産年齢人口の流入が加速している。

• 一方、区部では老年人口比率の増加は止まり、年少人口比率は減少に転じている。

また、年少世代の親に相当する年齢の人口も減少が目立つ。

• 今後も、都区部で20代の増加が高水準で続く可能性がある。

都心でのマンションブームが指摘されて久しい。また、コロナ禍が落ち着くにつれ、転出超過となっていた人の移動も転入超過に転じた。このような中、実際の人の動きがどうなっているか、1995年から2024年まで30年分の住民基本台帳のデータに基づき確認する。

過去30年の人口構成の変化(全国、東京都、都区部、都下市部)

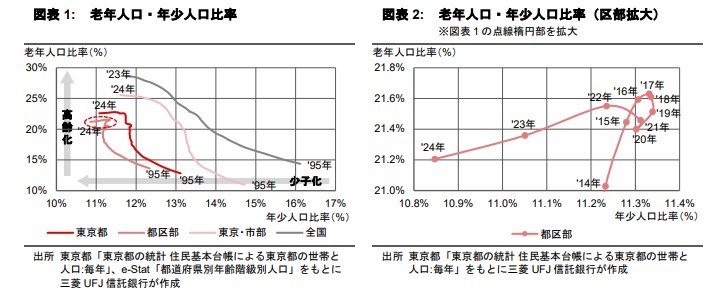

図表1は、過去30年の老年人口比率、年少人口比率の動きを示したものである。横軸が年少人口比率、縦軸が老年人口比率となっている。これを見ると、「全国」や「東京都全体」に比べ、都区部は大きく異なる動きを示している。全国や東京・市部では老年人口比率は微増を続け、年少人口比率は減少が継続するという、いわゆる「少子高齢化」の動きとなっている。一方都区部においては、最近では老年人口比率が減少に転じ、年少人口比率も一時期増加傾向を示した後、急激に減少している。

この都区部の転換点(点線の楕円)を拡大したものが図表2である。これを見ると老年人口比率がピークを打ったのは2017年、年少人口比率がピークとなったのは2019年であり、コロナ禍前から変化が始まっているのが分かる(1)。

1:本レポートで使用している住民基本台帳のデータ(断面データ)は、各年の1月1日現在のデータとなっている。従って、例えば「2019年」のデータは、2019年中では無く、実質的に2018年末時点の状況を示していることに注意が必要

1995年以来の年齢3区分別人口の動向

ここで、年齢3区分別人口(年少人口:0~14歳、生産年齢人口:15~64歳、老年人口:65歳以上)の、1995年以来の推移を確認する。

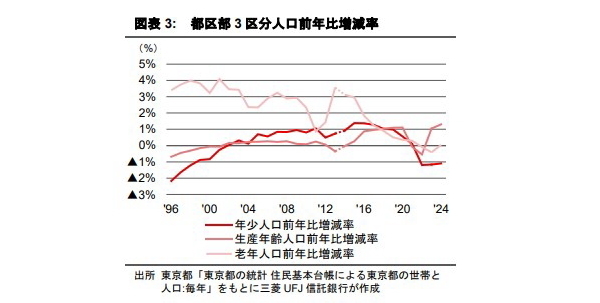

人口の数値を直接見た場合、変化を認識しづらい面があるため、ここでは前年比増減を見ることとする(図表3)(2)。これによれば、2010年代の後半に生産年齢人口の増加加速、老年人口の横這い化、年少人口の減少等の顕著な変化が起きているのが確認できる。

生産年齢人口の増加率の上昇

生産年齢人口の増加率は、2000年代に入って0%を少し上回る水準で推移しており、毎年わずかずつ増える状況であったが、2016年頃から毎年1%前後のペースで増加するようになっており、増加が加速しているとみられる。

老年人口の増加が止まる

90年代から、毎年3~4%の伸びを示してきた老年人口の伸び率であるが、2016年頃から伸び率が低下し、2022年と2023年は変化率がマイナスとなり老年人口は減少に転じた。2024年の変化率はほぼゼロであり老年人口は横ばいとなっている。60~64歳層の人口が比較的少なかった時期であり、新たに65歳となる人口が少なかったことに起因している。今後は毎年65歳を越える人口が徐々に増加していくため、毎年1%未満程度の増加が続くと思われる。なお、2011年の落ち込みであるが、これは昭和20年生まれの人口が少なかったことによる(3)。

年少人口の減少

年少人口は2015年、2016年は1%を上回る増加を示していた。これにより2010年代中盤の都区部の年少人口比率も増加基調であったが、その後伸び率が低下、最近3年は毎年1%を超える減少を続けている。

2:図表中、2013年と2014年の間の点線について。2012年7月に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象となった。このため、外国人住民を含まない改正法施行前の2012年1月1日の総数値と外国人住民を含む施行後の2013年1月1日の総数値を直接比較すると伸び率が適切に計算されない。これを防ぐため、2013年の伸び率については、2013年1月1日人口(日本人)÷2012年1月1日人口(総数はもともと日本人のみ対象)-1で計算し、2014年の伸び率は、2014年1月1日人口(外国人住民を含む総数)÷2013年1月1日人口(外国人住民を含む総数)-1で計算している。このように、2013年と2014年の間で伸び率の計算基準が変わっていることから点線としているもの。

3:2011年の伸び率の急落について。老年人口の死亡数が大きく変動しないとすると、2011年老年人口の伸びは、2010年1月1日から2011年1月1日まで新たに65歳となった者(簡単に言うと2010年中に65歳となった者)の人数の多寡に依存する。2010年中に65歳となる者は、1945年(昭和20年)生まれということになる。終戦前後の混乱期のため1945年は国勢調査が停止されるなど正確な出生数は分からないが、1947年(昭和22年)10月1日の臨時国勢調査では、2歳児の人口(1944年10月~1945年9月生まれと考えられる)は164.8万人、1歳児の人口(1945年10月~1946年9月生まれと考えられる)は155.5万人となっており、それ以前に生まれた3歳児(200.8万人)、4歳児(195.3万人)の数に比べ約20%程度少ない水準となっている

生産年齢人口の流入動向

生産年齢人口については、流入数の増加のほか、中心となる流入年齢も20~24歳層から25~29歳層へと変化している。

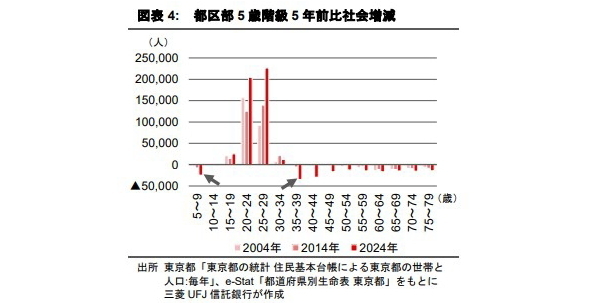

図表4は、年齢5歳階級(0~4歳、5~9歳…のように5歳刻みの集団)について、5年前の人口と比較して社会増減と推定されるものの状況を示したものである。5年前との比較に際しては、単純比較ではなく5年間の生存確率を調整したうえで比較している(4)。

図表4において、2024年の「25~29歳」のグラフはその時点の「25~29歳」の人口から、5年前の2019年時点で「20~24歳」であった人々の人口に5年間生存率をかけたものを差し引いたもの、を示している。

全体的に言えることは、増加が顕著なのは「20~24歳層(5年前の15~19歳層との比較)」と「25~29歳層(5年前の20~24歳層との比較)」であり、30歳代以降はほぼ横ばいとなっていることである。これは、転出入が「無い」わけではなく、ほぼ均衡していることに起因すると思われる。定年となる60歳以降は小規模な転出超過が続くといった動きとなっている。

多く流入する20歳代であるが、流入する年代にも変化がみられる。

2004年には、「25~29歳層」よりも「20~24歳層」の方が、増加数が多かったが、2014には両方の流入数がほぼ同じとなり、2024年には「25~29歳層」の方が多くなっている。

また、「20~24歳層」と「25~29歳層」の増加人数を見ると、2004年は両者合計で約24.9万人であったものが、2014年は約26.5万人、2024年は約43.1万人(5)と、5年間での流入人数が増加している。

4:ここで、50~54歳層が55~59歳層となる5年間の生存確率が98%程度とすると、ある年の50~54歳層が10,000人いた場合、社会増減(転出入)を考えなければ5年後の55~59歳層の人口は9,800人程度になっている、と考えられる(年齢層により減り方は異なる)。この時、5年後の55~59歳層の実際の人口が11,000人であった場合は、11,000-9,800(当初の10,000人そのものではなく、生存確率をかけた9,800人)=1,200人の転入超過、5年後に9,500人であった場合は、9,500-9,800=-300で、300人の転出超過とする。このように生存確率で調整することにより、各年齢層の社会増減をより正確に推定できると考えられる。

5:2004年時点(1999年から2004年への伸び)と、2014年時点(2009年から2014年への伸び)は、2012年まで外国人を含む値が存在しないため、日本人人口のみに基づく値。2024年時点(2019年から2024年への伸び)は、外国人人口を含む「総合」に基づく値。2024年時点の計算を日本人人口のみで行った場合でも、増加人数は約36.5万人となり、増加ペースが加速していることに変わりはない。3歳児(200.8万人)、4歳児(195.3万人)の数に比べ約20%程度少ない水準となっている

これらの年代層の人口はどの区で伸びているか

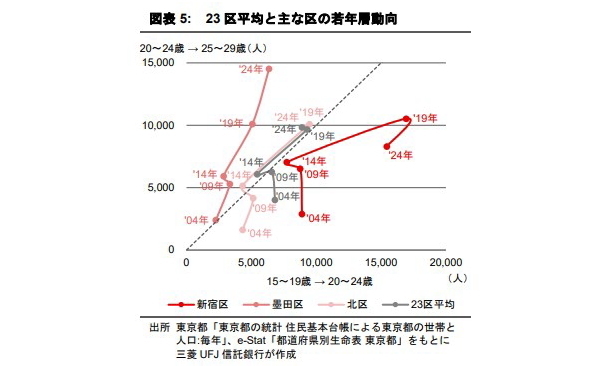

都区部に転入してきた20歳代の人口がどの区において特徴的に変動しているか、「20~24歳層」と「25~29歳層」について、23区全てにつき5年毎に区毎の増減を計算して典型的なものを示したものが、図表5となる。横軸が15~19歳層が20~24歳層になるまでの間に転入した数、縦軸が20~24歳層が25~29歳層になるまでの間に転入した数、となっている。

図表5の右斜め上に伸びる点線は、縦軸と横軸の値が等しい(=双方の年齢層の転入数が等しい)ことを示している。

点線より右下の部分は、20~24歳層が25~29歳層になる際の転入数よりも、15~19歳層が20~24歳層になる際の転入数の方が多いことを示し、左上の部分は15~19歳層が20~24歳層になる際の転入数よりも、20~24歳層が、25~29歳層になる際の転入数の方が多いことを示している。

23区全体に、2009年から2014年にかけて「折れる」形状(6)は共通しているが、パターンとしては、①新宿区のように横軸方向に長いもの(10代後半から20代前半にかけて顕著に増加し、20代前半から後半にかけては増加が落ち着く)、②北区のように、両方がほぼ同数で推移するもの(23区平均もこのパターン)、③墨田区のように縦軸方向に長いもの(10代後半から20代前半にかけてよりも、20代前半から後半にかけての方が顕著に増加する)、の3つに分けられる。

年少人口の減少傾向

2024年時点の5年前比較で、もう一つ顕著な点は「5~9歳層」の減少である(図表4)。計算上、2019年に0~4歳層であった者が2024年に5~9歳層となる5年の間に25,000人近い転出超過があったことになる。これと符合するように2024年では従来ほとんど転出超過のみられなかった30~49歳層の転出超過も目立つ(図表4、矢印参照)。

5~9歳層の一つ上のグループである10~14歳層には増減の変化は見られないが、これは5年前には5~9歳層であった人たちであり、いわば「小学校が決まったら転居はしにくくなる」ことを反映していると思われる。

5~9歳層の動きからすると、2004年時点(1999年から2004年の期間)は、0~4歳児がいる家庭(7)でもそのまま都区部に留まることができたが、2014年(2009年から2014年の期間)になると、小学校が決まるまでに区部の外に転居する動きが現れ、2024年(2019年から2024年の期間)には、その動きが2000年以降最大となったとみることができる。

区部を出た人々がどこへ向かったか、であるが、ここで都下の市部(26市の合計)の動向を確認する。

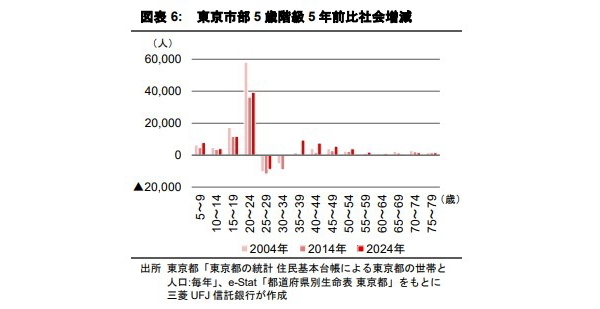

図表4と同じ方法で市部について計算したものが次ページ図表6である。

6:「折れる」ように見えているのは、25~29歳層の転入超過が横ばいないし微増である一方、20~24歳層の転入超過の規模が縮小したことによるもの。理由は以下の通り。2000年代に入ってから、19歳前後の転入超過が逓減基調である一方、23~24歳前後の転入超過が拡大基調であり、両者の動きを合計すると20~24歳層の全体としてはやや増加基調という状況であった。この増加を支える23~24歳前後の転入超過が2009年から2012年頃まで急速に縮小したため、20~24歳層の増加分も全体も以前に比べ減少したもの。

7:DINKSでコンパクトマンションに住んでいた層が、子供の誕生によりもう一段広い家を求めるケース、未就学児が小学校に上がるため子供部屋が必要になるケースなど、大きめの家を求める動機が生じると考えられる。

市部においては「5~9歳層」の2024年の増加は、2004年、2014年と比べ最多となっている。また、35~49歳層も以前に比べ増加が目立っている。

図表4と図表6を比較すると、「5~9歳層」と「35~49歳層」は「区部の転出超過」「市部の転入超過」となり、市部が区部の受け皿となっているらしいことは確認できるものの、区部の転出超過(5~9歳層の約25,000人)を市部の転入超過(同約8,000人)では吸収しきれてはいない。そこで、周辺の埼玉県・千葉県・神奈川県についても同様の調査を行った。

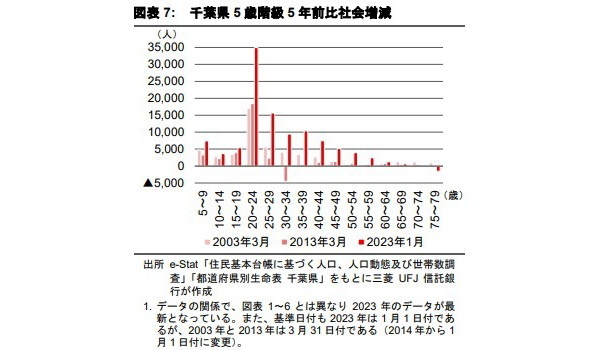

図表7に千葉県の状況を示した。千葉県の2024年の状況を見ると、5~9歳層の転入超過が7,000人を超えている。また、30~49歳層も顕著な増加がみられる。埼玉県でも似たような傾向がみられた(神奈川県では見られなかった)。

当然、このような動きが「区部からの転出→都下市部・千葉・埼玉への転入」という直行パターンのみで起こっているわけではなく、「会社の異動他、何らかの事情で区部から出てゆく人々」と「何らかの事情で東京に来る人々」のバランスで傾向が形成されると考えられる。

その意味で、5~9歳層や35~49歳層の動きは、「何らかの事情で区部から出てゆく人々」は従来通りある一方、「何らかの事情で東京に来る人々」が居住コスト等の問題で区部に入れず、区部周辺の市部・千葉県・埼玉県等に集まるという、一種のドーナツ化現象が起きているとみることもできる。

おわりに

前述の通り、最近は5~9歳層や35~49歳層の区部での転出超過が目立ってきている。一方、20~24歳層と25~29歳層の転入超過は加速しており、生産年齢人口の中でも若年齢化が進んでいる可能性がある。また、これら20~24歳層や25~29歳層の転入超過の多寡については、区により異なった特徴もみられる。

ここ数年の状況は、2010年代の半ばから後半にかけてとは明らかに異なってきていることに留意する必要があろう。