要旨

- 日本の株式市場では低PBR銘柄が高PBR銘柄より高パフォーマンスの傾向があるが、足元2年はその傾向がみられなかった。

- 2017年度は高PBR銘柄の業績拡大期待が高まったため、2018年度は低PBR銘柄が外部環境の不透明が嫌気されたためだと考えられる。

- 今後については低PBR銘柄の割安感が高まっているが、外部環境の不透明感が高いだけに低PBR銘柄にとって厳しい状況が当面、続くと予想する。

はじめに

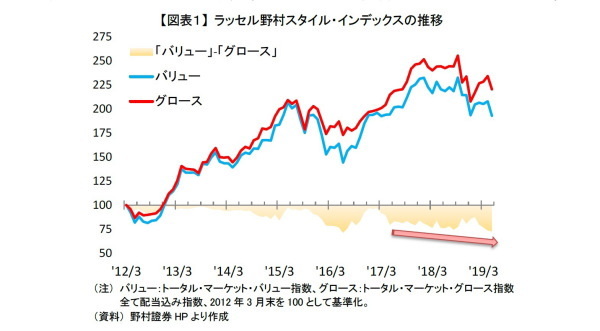

日本の株式市場では、低PBR銘柄は高PBR銘柄よりも高パフォーマンスの傾向がある(以後、この傾向を「PBR効果」と表記)ことが知られているが、リーマン・ショック以降はあまりみられなくなっている。ここ2年もPBR効果が明確にみられず、どちらかというと高PBR銘柄の方が低PBR銘柄よりもやや高パフォーマンスの状況となっている。実際にラッセル野村スタイル・インデックスで確認すると、低PBR銘柄のパフォーマンスを示すバリュー指数と高PBR銘柄のパフォーマンスを示すグロース指数の差の面グラフは、2017年6月以降、上下動しながらも下落基調が続いている【図表1】。

そこで本稿では、「なぜPBR効果がここ2年ほどあらわれていないのか」を残余利益モデル(資本コスト)によるパフォーマンスの要因分解から整理した上で、今後の動向について考えていく。

TOPIX500採用銘柄をPBRで2つに分けてリターン分解

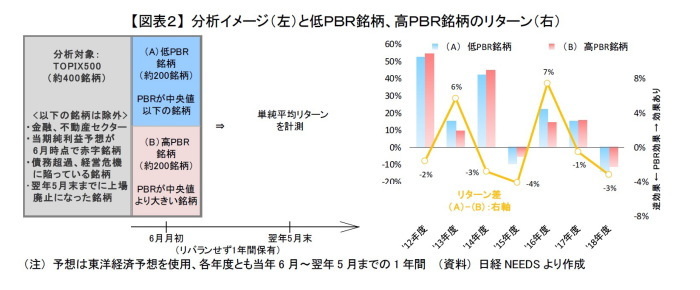

本稿では、東証33業種の金融、不動産セクター(銀行、証券、商品先物取引、保険、その他金融、不動産)を除くTOPIX500採用銘柄を対象に、毎年6月初時点のPBRを用いて低PBR銘柄と高PBR銘柄に分けてみていく(詳しくは【図表2:左】)。なお、計測期間は3月決算企業の本決算データが出揃う6月からとする(以後、本稿では年度を通常から2カ月ずらした当年6月から翌年5月までとする)。

まず、低PBR銘柄と高PBR銘柄の年度リターンを計測する。ラッセル野村スタイル・インデックスと同様に2017年度はほぼ同じ、2018年度は低PBR銘柄が高PBR銘柄に劣後していることが確認できる【図表2:右】。

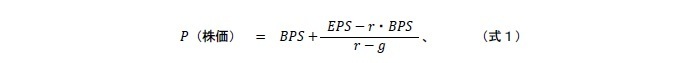

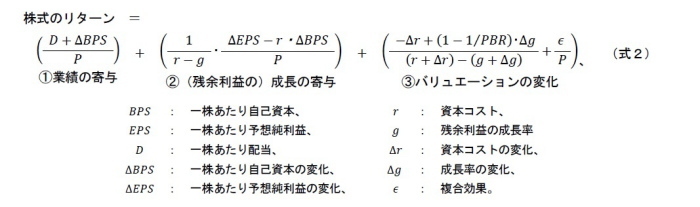

次に、残余利益モデル(式1)を用いて年度リターンを3つに分解(式2)していく。

(式2)の「①業績の寄与」は1年間で実際に得た利益(配当と自己資本の増加)による株価上昇(赤字の場合は下落)であるのに対して、「②成長の寄与」は今後の業績予想の変化に対する株価変動である(予想純利益は東洋経済予想を用いている)。たとえば予想残余利益が1年後に拡大し、残余利益が成長していれば、「②成長の寄与」はプラスになる。「②成長の寄与」は実際の利益成長ではなく株価に織り込まれている予想利益の変化、つまり成長期待に対する株価の変動という意味合いが強いかもしれない。

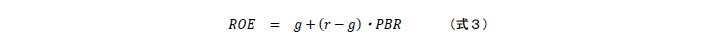

分解する際に用いる低PBR銘柄と高PBR銘柄と資本コストと残余利益の成長率は、残余利益モデル(式1)を変形したROEとPBRの関係式(式3)から推計した。

実際には、期初に今期予想ROE(東洋経済予想の純利益を使用)を被説明変数、PBRを説明変数としたクロスセクションの回帰分析(式4)を低PBR銘柄と高PBR銘柄で行った。

サンプルに異常値がある場合には回帰分析の結果は異常値の影響を大きくうけるため、回帰分析前に異常値処理を行った。異常値処理として、今期予想ROE、PBR共に「平均値±3・標準偏差」から外れる銘柄は回帰分析のサンプルから除外した。

なお、(式1)から(式4)の導出や2016年度以前のPBR効果の要因分解についてご関心がある場合は「資本コストからみたPBR効果~要因分析から今後の動向を考える~」をご参照ください。

2017年度と2018年度で異なる

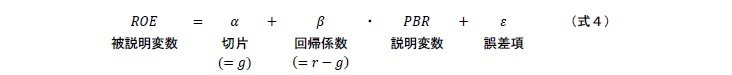

2017年度の分解した結果をみると【図表3:左】、高PBR銘柄と比べて低PBR銘柄の方が「①業績の寄与」は大きく、「③バリュエーションの変化」のマイナス幅は小さかった。「①業績の寄与」と期初(6月)時点の予想益回り(=予想純利益/株価)を比較すると【図表3:右】、ともに「①業績の寄与」が予想益回りを上回っているが低PBR銘柄の差異が大きかった。低PBR銘柄の業績が特に上ぶれたといえるだろう。それでも高PBR銘柄の「②成長の寄与」(赤点線)が大きかったため、全体でみると高PBR銘柄がやや優位となったことが分かる。つまり、2017年度は低PBR銘柄の業績も好調であったが、それ以上に高PBR銘柄の翌年度以降の業績拡大期待が高まったため、高PBR銘柄のパフォーマンスがやや優位になったといえるだろう。

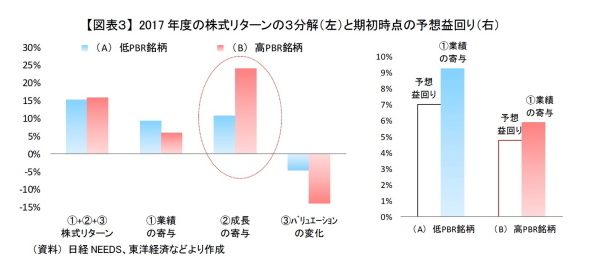

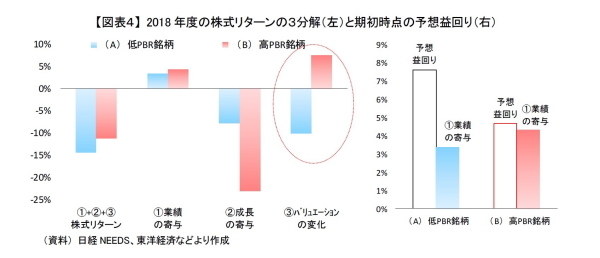

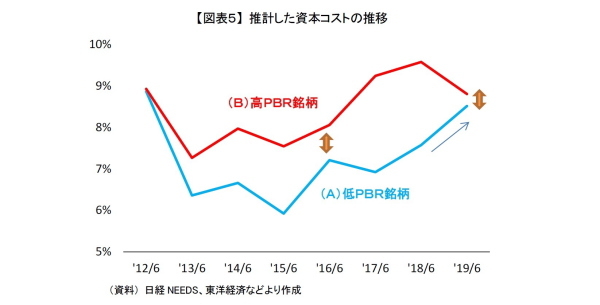

その一方で2018年度の分解した結果をみると【図表4:左】、2017年度から一転して「②成長の寄与」がともに大幅なマイナスであったことが分かる。特に、高PBR銘柄でマイナス寄与が大きかった。2017年度に業績拡大期待によって株価が上昇していただけに、その分、反動も大きくなったと思われる。ただ、そのような状況でもPBR効果があらわれなかったのは、低PBR銘柄は資本コストの上昇に伴い【図表5】、「③バリュエーションの変化」(赤点線)がマイナスであったためである。

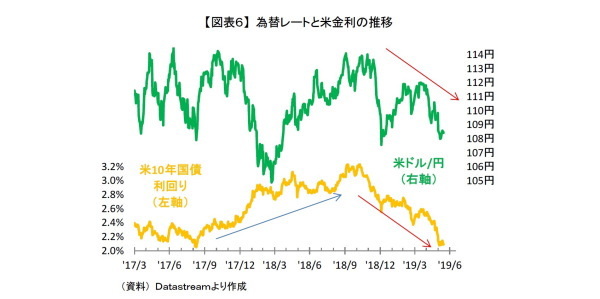

このように低PBR銘柄の資本コストが上昇した要因として、2018年度期中に外部環境の不透明感が高まったことがあげられる。年度を通じて米中問題に対する懸念があり、さらに2018年下旬以降は世界的な景気減速懸念や、米金融政策の変更に伴う円高懸念も台頭した。実際に米金利の低下とともに2018年11月に1ドル114円前後であったのが翌5月には108円台まで円高が進行している【図表6】。低PBR銘柄は外需関連株が多く含まれるため、低PBR銘柄に対する投資家の要求利回り(資本コスト)が外部環境の不透明感が高まるのに伴って上昇(株価が下落)したと考えられる。

また、「①業績の寄与」も低PBR銘柄が高PBR銘柄と比べて小さかった【図表4:左】。低PBR銘柄では、期初の予想益回りを比べて「①業績の寄与」が大きく下回っており、業績が大きく下ぶれていたことが示唆される。やはり米中問題などの外部環境の悪影響が低PBR銘柄のバリュエーションだけでなく業績にも現れだしていた可能性もあるだろう。

今後の動向は?

足元2年について整理してきたが、今後しばらくは低PBR銘柄にとって厳しい環境が続くと考えている。米中問題は長期化が見込まれており、引き続き悪影響が懸念される。その他、為替市場でも米国では年内利下げ観測が出てきているため、円高基調が続く可能性も高いためである。

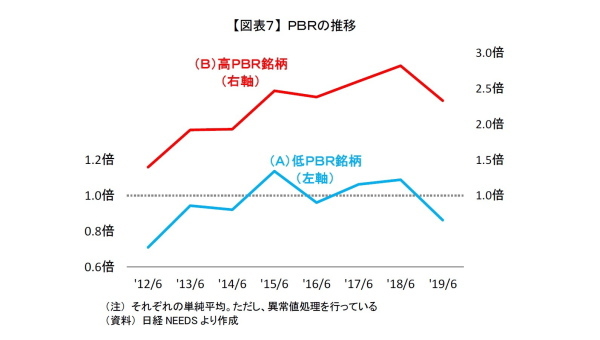

ただ、その一方で低PBR銘柄は2018年度に株価が下落し、割安感が高まっている点は留意する必要があるだろう。実際に、低PBR銘柄と高PBR銘柄の資本コストの差は低PBR銘柄が大きく反発した2016年以上に足元、縮んでおり【図表5】、低PBR銘柄の相対的な割安感が高まっていることが確認できる。また、低PBR銘柄のPBR(単純平均)も1倍を下回り【図表7】、アベノミクス相場が始まった2013年以降だと最も低い水準にある。そのため、低PBR銘柄の業績が大きく下ぶれしたとしても、自己資本を大きく毀損するようなことにならなければ、解散価値として自己資本が株価を下支えすることが期待できる。

結論として、低PBR銘柄が高PBR銘柄に劣後する傾向が当面、続くと予想するが、低PBR銘柄の割安感が高まっていることを踏まえると、大きく劣後する可能性は低いと思われる。

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

前山裕亮(まえやまゆうすけ)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・資本コストから見たPBR効果~要因分析から今後の動向を考える~

・資本コストから見たPBR効果2~リーマン・ショック以降、なぜ効果が見られにくくなったのか~

・資本コストから見たPBR効果3~資本コストを用いた短期予想~

・新興国株式から逃げる投資家~2018年10月の投信動向~