逆風の業界で奇跡の躍進~客が喜ぶ!感動の配送員~

人影の消えた7月の京都。京料理の名店「本家たん熊」は感染対策を徹底し、営業を続けていた。「たん熊」といえば名物はすっぽん料理。だが、客が思わず声を上げたのは「鴨と季節野菜の炊き合わせ」だ。野菜が驚くほどおいしく、「また来たいという気持ちにさせる料理ですね」と言う。

3代目の栗栖熊三郎主人が仕切る厨房に野菜が到着した。「選んでくれる野菜は『たん熊』にピッタリ。そういう野菜を持ってきてくれるスペシャリストです」(栗栖さん)とまで言われる、スタッフの背中には「Manmatsu」と書いてある。

京都市中央卸売市場の中に、仲卸業者が集まる一角がある。野菜や果物などの専門店およそ50軒が軒を連ねている。その一番に奥にあるのが万松青果だ。野菜の流通は生産者から市場へ。そして仲卸を経てスーパーや飲食店などに渡る。万松はこの仲卸の会社だ。

午前4時。出勤した社員は取引先から届いている注文書に沿って野菜を揃えていく。しかし、その仕事ぶりは普通の仲卸業者とはかなり違う。

入社6年目の外商部・古澤達矢。かっぽう料理店からの注文書に書かれていたのは、ミョウガには「濃い色のもの」。京都では「三度豆」と呼ばれるインゲンは「細い先のきれいなの」、さらにトウモロコシは「京都産」と、どれもこれも細かい注文が付いている。

仲卸では、注文がありそうな商品はあらかじめ前日に発注しておく。そして届いた野菜の中から注文書の希望に沿ったものをピックアップするのだ。古澤は「微妙ですけど、この2つでいきます」と、色の濃いミョウガを選んだ。

一方、届いていたインゲンはちょっと太め。すると古澤は競りで入手するように依頼した。午前6時からの競りで、足りない野菜を仕入れるのだ。注文は20本だったが、希望通りのインゲンを一箱丸ごと入手した。

問題は、まだ市場に入荷していなかった京都産のトウモロコシだ。すると古澤は郊外の伏見区にある直売所「じねんと市場」へ。探してみると京都府八幡市産があった。

客の要望にトコトン応える。これが万松青果のやり方なのだ。

野菜の届け先は、祇園の路地の奥にある名店「祇園なん波」。配達と同時に始まるのが、大将・難波修さん自らの品定めだ。わざわざ競り落としたインゲンに、「細目できれいにそろっている。京料理の懐石なので見た目が大事。それを理解してもらっている。意思疎通がしやすいというのはあります」と言う。

万松青果の配達員は全員が正社員。一人一人が野菜を選ぶ目を鍛え、客の要望に応える力を持っている。

「会社の方針で、できる限りお客さんに喜んでもらうということなので」(古澤)

常識破りのサービスが続々~異彩を放つ業界の風雲児

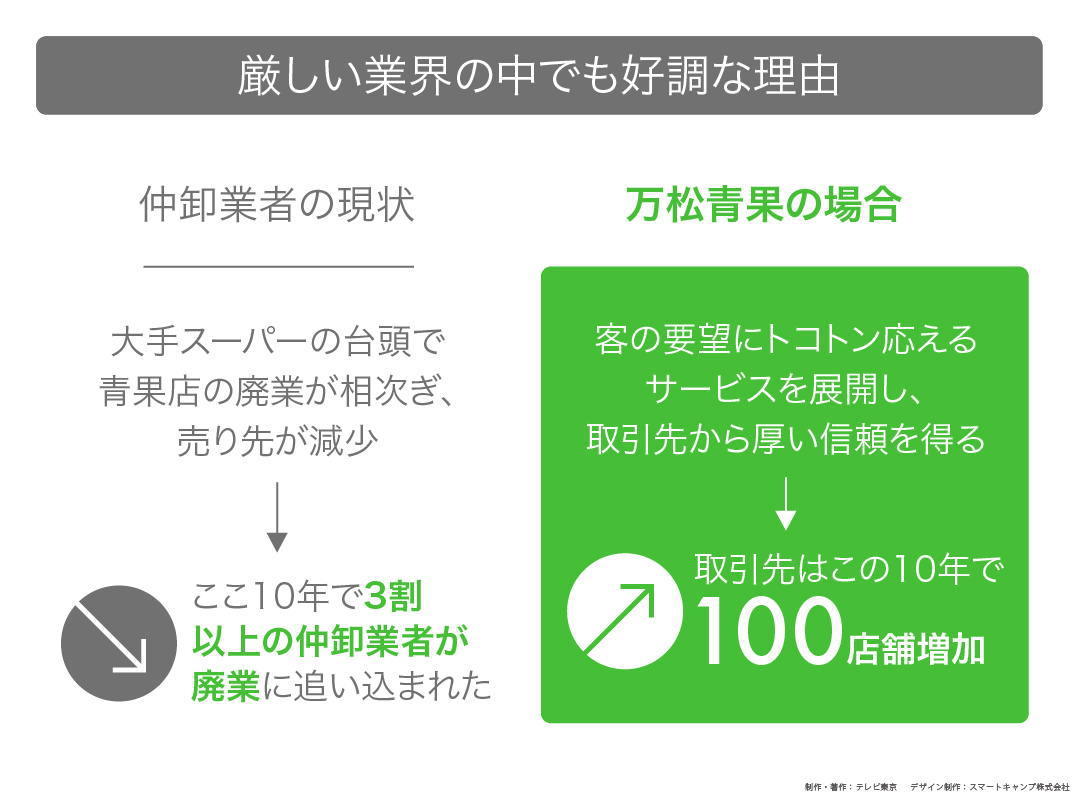

仲卸業界自体は危機的状況にある。市場には名前の消えた看板があちこちにある。

「100軒ぐらいあったのが、今は48軒です」(青果卸売協同組合・中川恵司理事長)

大手スーパーの台頭で青果店などの廃業が相次ぎ、売り先をなくした仲卸業者もまた減少。この10年で全国の仲卸業者の3割以上が廃業に追い込まれた。

そんな中で万松青果の社員は27人で若者が多く、入社希望者も殺到。笑顔と活気に満ちている。

「任せられる。箱を開けて『うわっ』とならない。それは値段に変えられません」(食品加工業代表)、「ものが良くない場合『買わないほうがいい』と言ってくれる。商売を度外視しても『いいものを渡したい』という思いを感じます」(フランス料理店シェフ)と、取引先の信頼も厚い。

こうした評判が新たな取引先を生む。一流料理店や老舗ホテルなど、この10年で取引先は100店舗も増えたという。売り上げはコロナの影響から去年こそ減らしたが、それまでの10年は見事な右肩上がりだった。

万松青果会長・中路和宏(58)はこの日、競り場に。出始めたばかりのマツタケを仕入れに来た。だが、いかんせん数が少ない。「5キロを5万円」が取引先との約束。だが競りの結果、6万円で仕入れることになった。中路は「地味に損するかな」と笑う。

「もちろん毎日、損をしているわけではないです。10戦8.5勝、1.5敗という感じです。『こうしたらお客さんが喜ぶかな』とか、少しずつ期待を上回っていく。その積み重ねが万松青果の仕事かなという気がします」(中路)

実はこの日、中路はもう一箱、マツタケを仕入れていた。こちらはより貴重な国産品。するとスタッフを呼び、「たぶん今日国産のマツタケがあるのは日本でここだけ。祇園川上さんに紹介してみようか」と言う。

ミシュラン星付きの名店「祇園川上」はそのマツタケを買い取ってくれた。

「やっぱり一番に持ってきてくれるのはうれしいですよ」(祇園川上・加藤宏幸主人)

初物の国産マツタケを、加藤さんは旬のハモと合わせた。贅を極めた「鱧松の椀」だ。

驚くべき万松青果のサービス精神を目撃した。配達員の外商部・平山斗植がこの日向かったのは、京都でも指折りの高級懐石「美濃吉本店 竹茂楼」。配達を終えた帰り際、佐竹洋治調理総支配人に呼びとめられた。「京都産で珍しいキノコはありますか?」と言うのだ。

平山は配達の合間に心当たりをあちこち検索。そして数日後、京都市伏見区のとある農家を訪ねた。

ハウスで栽培していたのは「キノコの女王」とも称される希少品種、キヌガサタケだ。その生態は摩訶不思議。朝は頭しか見えていないが、陽が昇るとグングン伸びてレースのようなものまで出てくる。2時間でなんと20センチになる。

こうして平山はお得意の信頼に応えることができた。こんなやり方で、万松青果は快進撃を続けている。

社員が自分で仕事を見つける会社~得意先を失い倒産危機に

万松青果の社員は上からの指示を待つのではなく、自分で仕事を見つけて自主的に動く。

早朝から開いている店舗は午前11時で閉店する。受注担当の前田実来も、電話で注文を受ける仕事はいち段落。時間のある午後に自主的にやっていることがある。取引先の情報をSNSで発信しているのだ。

この日、前田は配達員と共に取引先のフレンチレストラン「仏亜心料理 貴匠桜」へ。実は1週間ほど前、珍しい京野菜を持参し、新しい料理を作ってSNSで発信できないかと打診していた。

寳持隆志シェフは、黒い薄皮のついた黒枝豆を気に入ってくれたようで、料理を考えてくれていた。それがシュー生地でクリームチーズを包み、黒枝豆を背負わせた「黒枝豆とクリームチーズのスワンシュー」。女性が喜びそうな前菜だ。

「おいしいです」と言う前田に、寳持シェフから「もうメニューに載せます」といううれしいひと言。前田の提案から新メニューが生まれた。

販売担当・川所一渡にも自主的に始めたことがある。これまでほとんど扱っていなかった有機野菜を、今なら売れると感じて独自ルートで仕入れ、店の売り上げを伸ばしたのだ。

「会長に『やらせてください』と言いました」(川所)

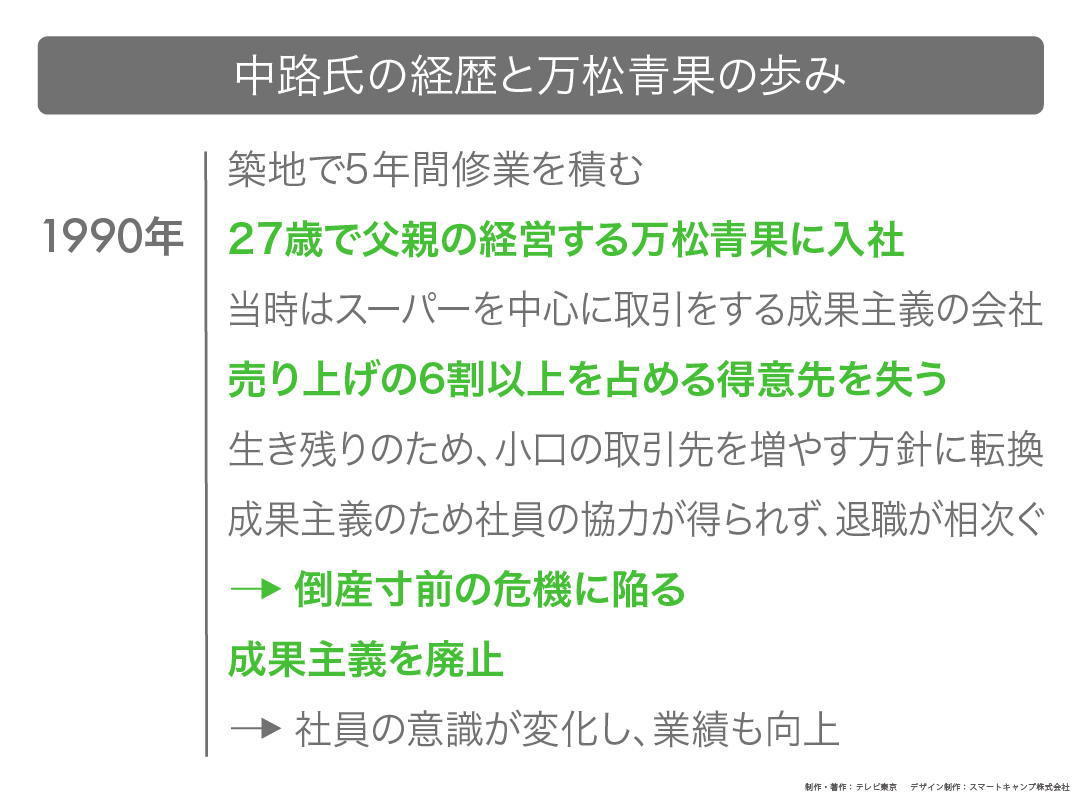

築地で5年間修業を積み、1990年、27歳で父親の経営する万松青果に入社した中路。父親の時代は売り上げによって給料が変わる成果主義の会社。経営も順調だった。

当時の取引先はスーパーが中心だったが、中路が入社して1年も経たないうちに大きな危機に見舞われる。その頃、メインにしていたスーパーを、安さが売りの、他の仲卸に奪われてしまったのだ。

「当時の売り上げの6割以上を占める得意先が突然なくなって、従業員の間でも『これは店が潰れるんじゃないか』と」(中路)

何としても会社を救おうと、中路はそれまで取引のなかったホテル業界に猛烈な営業をかけた。しかし、キロ単位で取引していたスーパーと違い、ホテルは少量の注文を希望。いわゆるバラ売りで余りも出るため、とても手間がかかった。

それでも小口の取引先を増やす以外、生き残る道はない。中路は社員たちに協力を求めたのだが、成果主義で、自分の売り上げのことしか考えない社員の協力は得られず、彼らは一人、また一人と退社していった。

「僕は従業員のことが嫌いで、従業員は私のことが嫌い。これは間違いない事実。人をバカにしている関係では、絶対うまくいかないですよね」(中路)

万松青果は倒産寸前の危機に陥った。

「『もう耐えられないわ』とさんざん弱音を吐いた。針のむしろでした」(中路)

成果主義はもう古い~業績復活の鍵は「家族主義」

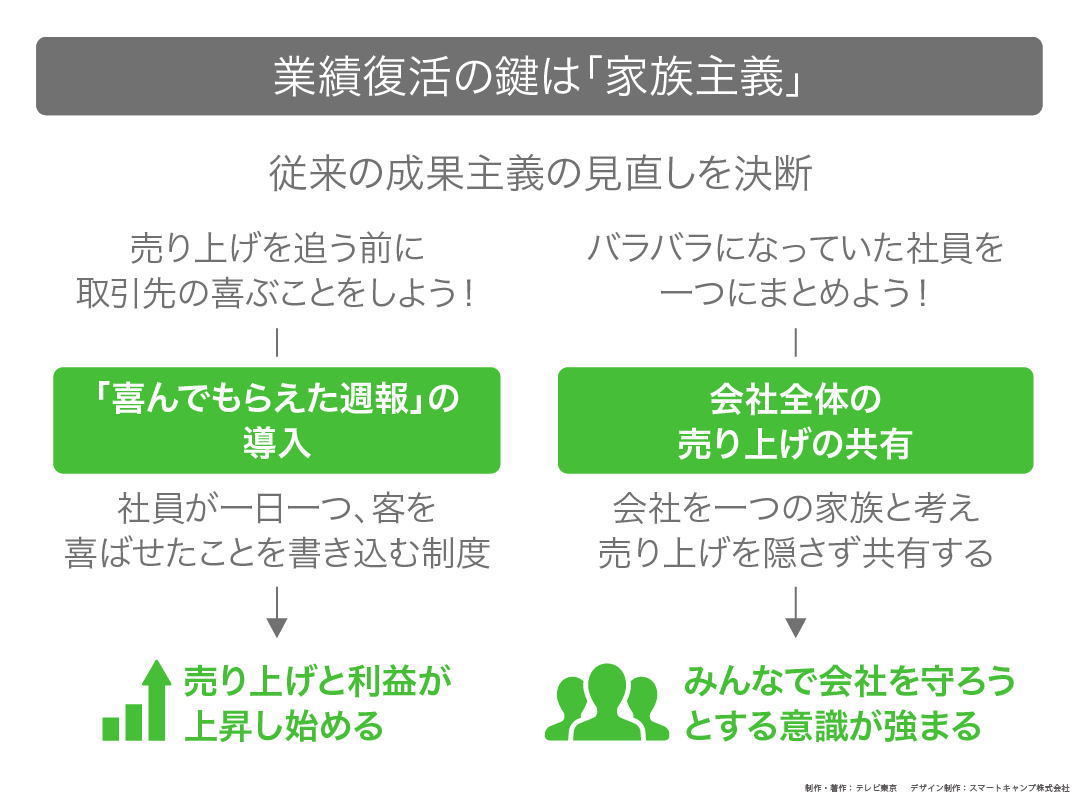

考え抜いた中路は、まず目指すべき姿を変えた。

「利益を上げろ、売り上げを上げろと言い過ぎてしまった。その結果、従業員はお客さまではなく、私の顔色ばかり見るようになったんです。これは間違った方向に向かっているんじゃないか、と」(中路)

売り上げを追う前に、取引先の喜ぶことをしよう。そう考えて成果主義をやめた。

そして導入したのが、社員が一日一つ、客を喜ばせたことを書き込む「喜んでもらえた週報」だ。

例えば「エディブルフラワーを1ケース持っていき、どんな花が入っているのか見せてあげると喜んでもらえました」とある。エディブルフラワーとは食用花のこと。この週報を書いたのは外商部・鈴木達也だ。

「注文自体は1パックだけですが、今の時期はいろいろな種類が入ってくる。どんな種類が入っているのか分かっていない感じだったので、とりあえず1ケース持って行って選んでもらおう思って」(鈴木)

週報を見た同僚たちも「そういう発想はなかった」と感心。鈴木も誇らしげだ。

「やはり『自分はこうする』というやり方をそれぞれ持っていると思うので、『またやってやろう』となる」(鈴木)

社員の変化と同時に業績も変わる。

「『喜んでもらえた週報』を導入したら、そこから売り上げと利益が上昇していきました」(中路)

これが万松青果の転換点だった。さらに、バラバラになっていた社員を一つにしたいと始めたのが、会社全体の売り上げの共有だ。会社を一つの家族と考え、売り上げを隠さず共有すると、みんなで守ろうとする意識が強まった。

この日、走り回っていたのは仕入れ担当の田原翔。ミニオクラを必要以上に仕入れてしまったと言う。田原は配達の先輩、外商部・門博之の元へ。「ミニオクラをたくさん買い過ぎてしまって。みんなに配ってほしいです」と頼んだ。

「いらない(笑)」と言いながら受け取った先輩は、他の配達スタッフに配給。それぞれが取引先でミニオクラを売って回った。

「田原からしたら上司なので、後輩を助けてあげたいというのはあります」(外商部・氏平博美)

こうして万松青果は、別の会社に生まれ変わった。

~村上龍の編集後記~

時間がかかっただろうと思う。古くからの従業員をいったんバラして、新しく新入社員を採り、1人1人と話し合い、納得させていく。要は「ルーティンに陥ることなく自分で考える習慣を」ということだが、それはもっともむずかしい。従業員が27名だろうが2000名だろうが同じで、むずかしい。わたしたちはその終了形を見ているだけだ。結果的にはいろんなことが言える。だが、変革は、どんな場合も困難を極めるし、止むことはない。

<出演者略歴>

中路和宏(なかじ・かずひろ)1963年、京都府生まれ。1990年、万松青果入社。1994年、専務就任。2021年、代表取締役会長就任。

【編集部のオススメ記事カンブリア宮殿】

・社員の「わがまま」とことん聞いて業績アップ!?~ブラック企業から大変身!コロナ禍で在宅100% サイボウズ社長・青野慶久

・望みを叶える魔法の道具店~驚きの「喜ばせ経営」とは 飯田屋代表取締役社長・飯田結太

・従業員600人の解雇は「英断」だったのか?~新型コロナに翻弄されたタクシー会社を独占密着! ロイヤルリムジン・金子健作

・従業員の幸せが会社を強くする!老舗せんべいメーカーの感動復活劇 小松製菓会長・小松務

・ビジネスに永遠はない!~変幻自在で挑む大胆サバイバル戦略 ヤタロー会長・中村伸宏