本記事は、加賀隼⼈氏の著書『後継社長力』(クロスメディア・パブリッシング)の中から一部を抜粋・編集しています。

課題 組織づくりを阻む3つの問題

後継者がつくり上げたカルチャーを明文化し、カルチャーにフィットした人材を中心とした組織をつくっていこうとしたときに課題となるのが以下の3つです。

- 課題(1) 古参の幹部が言うことを聞かない

- 課題(2) 改革しようとしても現場がついてこない

- 課題(3) 後継社長にとって価値のない人材が高い給与を取っている

先代経営者の下で、長くひとつの環境でやってきた古参幹部が、新しい体制に適応できないことは多いものです。こり固まった価値観を変えるのは年齢的にも難しく、自分より若い後継者に従うのは心理的にも拒否反応を示してしまいます。

例えば、次のステップとして営業など専門分野や特定の領域に特化したスペシャリストより、営業も製造も理解し、部署間の横串も通しながら協業できるゼネラリストとなる人材の育成を目指しているとき、こうした古参幹部の考え方は大きなネックとなります。

古参幹部で悩ましいのが、仕事や会社には貢献しているものの、後継者の方針やカルチャーには賛同せず、「先代からの仕事のやり方や文化を守っていきたい」と考えていることです。こうした古参幹部たちをどうすべきなのかも課題の1つです。

このとき、古参幹部に遠慮して、やりたい方法を続けさせてしまうと、部署間の壁ができてしまいます。例えば製造部門を任せている古参幹部が、顧客が指定した納期を守らず、「うちはずっと品質重視でやってきたから多少は納期をずらしてもらうことが多い」と主張されて失注してしまうこともあります。

長く勤めたというだけで高給取りの幹部

さらに、そんな古参幹部に賛同する社員も出てきます。いわば日本の悪しき風潮である派閥問題です。後継者に反対する派閥ができてしまうと、先々とても厄介なことにもなりかねません。一部の社員に留まれば良いのですが、社内に後継者に対する反抗的な雰囲気ができてしまったり、大量に退職したりするリスクもあることは事前に知っておいたほうがいいでしょう。

そして3つ目が給与に関する課題です。もともと、先代経営者がなんとなく決めていたり、単純に年度ごとに一定額の昇給としていたりするなど、給与が制度によって決められていないケースもあります。

しかし、トップダウンで先代社長の指示通りに動いてきた幹部の場合、先代がいなくなることで、実際には自ら指示をして現場を動かすことができていないケースもあります。

長く勤めているだけという古参の社員たちの給料が高くなるのは、中小企業だけに限らず、日本全体の課題ともいえます。

誤解 古参の幹部たちに対して説得や研修を行う

承継後の組織づくりの課題に対して、典型的な誤った対応が以下の3つとなります。

- 誤解(1) 自分についてくるよう幹部を辛抱強く説得する

- 誤解(2) 幹部を育てるために研修を実施する

- 誤解(3) 社員全員に研修を受けさせたいと思う

まずは、後継者が自分の経営方針や自分がやりたいことを話します。実行のためには、古参幹部の協力が必要であると考え、時間を割いて賢明に説得しようと試みます。

しかし、先にも述べたように、先代経営者の頃から数十年にわたって培ってきた価値観や仕事観、カルチャーはそう簡単に変わるものではありません。

また当の本人たちも変えようとは思わないため、話は平行線のまま、進むことはありません。

例えば、営業部門と製造・開発部門との間に溝がある企業の場合、全体最適に向けて営業と製造がいかに連携するかが重要となります。

全体最適を目指す上で後継者は、大きな方針を打ち出したいと思っているのですが、思うように古参幹部たちは動いてくれないのです。そもそも営業と製造との間でしっかりとした情報共有がされておらず、トラブルが発生すると古参幹部同士が双方に責任のなすり合いをしてけんか腰になってしまうケースも見受けられます。

そこで後継者は、次に研修制度などを導入して古参幹部らに改めてマネジメントやリーダーシップを学んでもらうための機会を与えようとします。しかし幹部たちは真剣にマネジメントを学ぼうとはしないため、残念ながらこの方策も多くの場合は失敗します。

あるいは突然、若手を幹部に登用したり、インセンティブの強い評価制度を導入して、その評価制度に合わせてかなりドラスティックに人事を動かそうとするケースもあります。

しかし、組織づくりに焦れば焦るほど「殿のご乱心」と従業員の不安は大きくなります。次第に従業員の間に、この会社は大丈夫だろうか? という不安感が増していくだけで決していい方向には向かわないのです。

このように、古参幹部の人事ばかりにとらわれていると、組織の中はガタガタになっていってしまいます。

公平バイアスに陥らない

また、全体の底上げをしようと考えたり、全員に公平にチャンスの場を与えようと、社員全員に研修を受けさせようと考えてしまいがちです。しかし、あまりやる気のない人、成長したいと思わない人も対象に含めて研修を行っても効果は上がりません。

組織改革の初期段階において、もっとも重要なのは「絶対に失敗しない」ことです。

つまり、成果の上がりそうな人、成長が見込める人だけに絞って研修を受けさせることが肝心ということです。

企業は過去のためにあるのではなく、未来のために存在しています。旧来の方針を継続するのではなく、新たな方針で組織づくりや経営をしていくことでしか、後継者は企業を発展させていくことはできません。

そうである以上、新たな方針に賛同できない幹部や従業員は、組織にとっては将来の大きな足かせになります。新方針に共感する人材を登用し、評価し、そうでない人は適切かつ少しずつ代謝させていくことが組織づくりの要となります。そのために必要となる人事評価の作成など、解決策を解説していきます。

解決策(1) 人事評価制度作成の手順1〜人事評価の目的とは何か?

事業を承継した後継者が新たなカルチャーを構築し、未来を見据えた組織づくりをするために活用すべきなのが、人事評価制度であることは先に述べたとおりです。人事評価制度とは、従業員の企業への貢献度合いや本人の能力をどのように待遇に反映するのかを整理し、明文化したものです。

しかし、人事評価制度が従業員の成長を促進させ、企業の成長にもつながるとする向きもありますが、あまり過剰な期待を寄せないほうが良いというのが、私の持論です。

実際に人材派遣会社のアデコが実施した人事評価制度に関する調査では、「人事評価制度に満足していますか」という質問に対して、「満足」もしくは「どちらかというと満足」と回答したのは約38%。「不満」もしくは「どちらかというと不満」との回答が約62%と上回っています。

ほかにも、人事評価に関するアンケートをみると、「満足」に分類される回答は良くて半数程度に留まっており、経営者が思うほど人事評価に対する満足度は高くはないのです。

「パレートの法則」は、皆さんご存じかと思います。2:6:2の法則ともいわれますが、どのような組織であっても上位層(できる社員)2割、中間層(普通の社員)6割、下位層(できない社員)2割で会社が構成されています。

2割の「できる社員」は、もともと評価も高いので、人事評価(報酬)に満足しています。一方で、2割の「できない社員」は評価が低く、報酬にも満足していません。そして残りの6割の「普通の社員」の半分以上は、自分の評価について満足していないわけです。

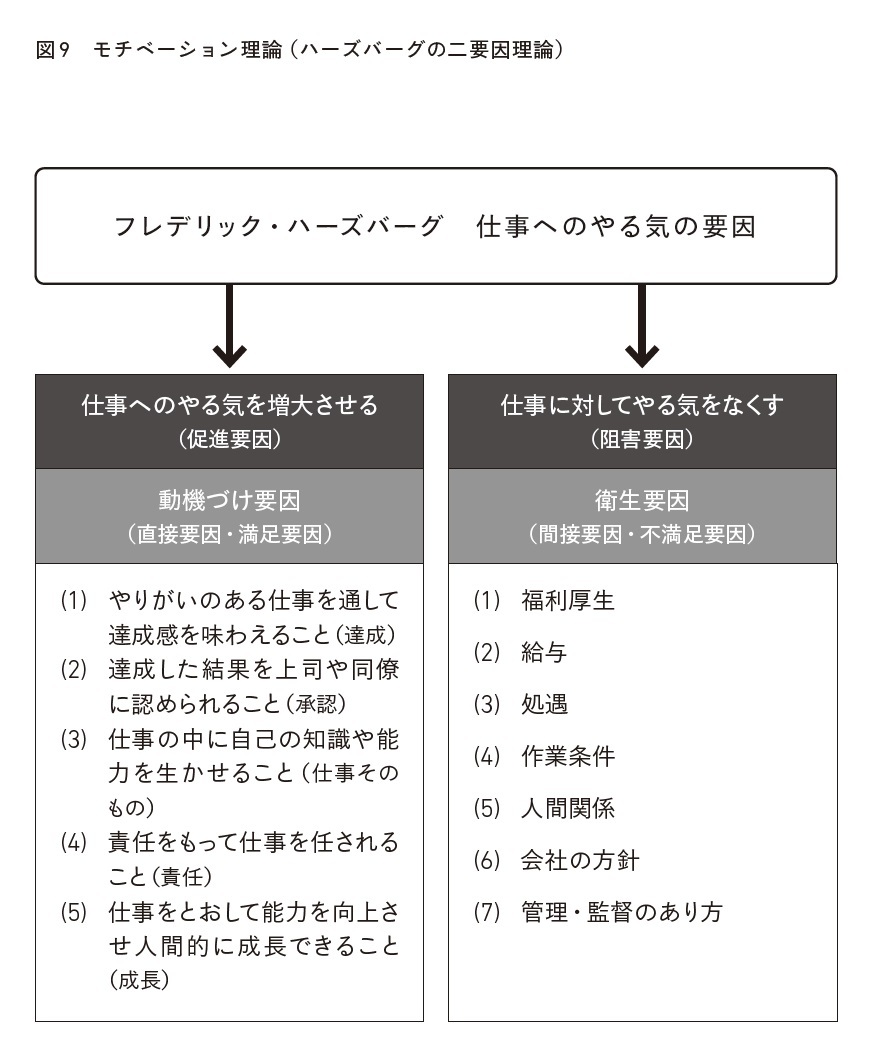

報酬が増えれば不満は減るが「満足」にはつながらないアメリカの臨床心理学者、フレデリック・ハーズバーグが提唱した「ハーズバーグの二要因理論」は、仕事に対する満足と不満足を起こす要因に関する理論です。ハーズバーグは、エンジニアと経理担当事務員を対象に、「仕事上どんなことによって幸福と感じ、また満足に感じたか」「どんなことによって不幸や不満を感じたか」という質問を行いました。その結果としてわかったのは以下の2点です。

- (1)従業員が「仕事に不満を感じるとき」は、その人の関心は自分たちの作業環境に向いている=衛生要因

- (2)従業員が「仕事に満足を感じるとき」は、その人の関心は仕事そのものに向いている=動機づけ要因

ということです。すなわち、(1)の衛生要因を解消すれば、(2)のような動機づけ要因が挙がるというわけではなく、「満足」に関わる要因(動機づけ要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)は別のものであるというわけです。

衛生要因、すなわち人事評価や報酬を上げてもある程度の不満は解消されるものの、直接的に仕事への動機づけ(=モチベーションの向上)にはつながらないということなのです。

福利厚生なども同じです。新卒採用などでよく、「学生は福利厚生の充実度を重視する」ということもいわれますが、福利厚生はあくまでも「不満要素(衛生要因)」であり、どんなに充実していようとも、それが仕事へのモチベーションにはつながりません。

ハーズバーグの図9でいえば「動機づけ要因」は上司ができる仕事で、会社は「衛生要因」しか改善することはできません。

つまり、人事評価制度をつくる目的を「モチベーションアップ」「やる気向上」にしてはいけないということです。人事評価をうまく操作すれば、従業員のやる気につながるのではないか、一生懸命働いてくれるのではないかと期待はしないことです。あくまでも、「不満あり」というマイナスの状態から±0(普通)に戻す程度しか効果はありません。

そこを期待しても、終わりのない旅路へと迷い込んでしまうだけです。案外多くの経営者が勘違いするポイントでもあるので、人事評価を作成する前にまずは十分肝に銘じておきましょう。