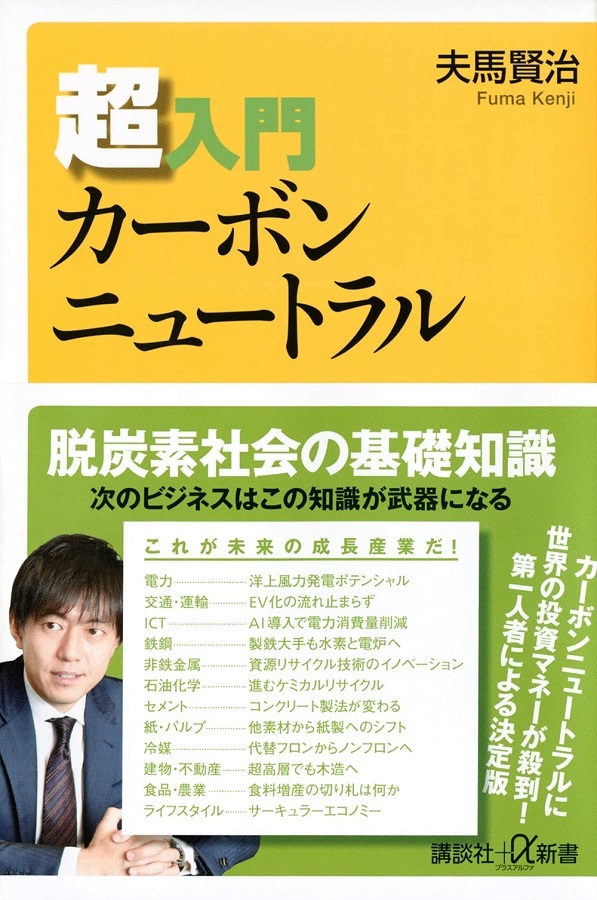

本記事は、夫馬賢治氏の著書『超入門カーボンニュートラル』(講談社)の中から一部を抜粋・編集しています。

【カーボンニュートラルがつくる新時代】

カーボンニュートラルで追い込まれる会社、追い風になる会社

人は新しい情報に触れたとき、自分に都合よく解釈してしまいがちだ。このことを「確証バイアス」と言ったりする。わたしたちは新しい情報に出くわしたとき、自分の既存の知識を用いて都合よく解釈し、ちゃんと理解をするまえに勝手に内容や善悪を判断してしまったりする。

「カーボンニュートラル」もその一つだ。たとえば、これは新しい流行語(バズワード)だと言う人がいる。こういう人は、「カーボンニュートラル」が、2006年というかなり前に、世界的に人気のある英語辞典『新オックスフォード米語辞典』で「今年の言葉」に選ばれた事実を知らなかったりする。カーボンニュートラルという言葉は、世界的に急に生み出されたわけでもなんでもなく、ただ単に最近まで日本人が知らなかっただけだ。

この「カーボンニュートラル」という環境用語が、急にメディアの中で頻発するようになった。しかも、政治の世界だけではなく、経済の分野でだ。

日本で最も力のある経済団体である日本経済団体連合会(経団連)は、従来、環境政策には積極的ではなかった。むしろ環境政策は経済の足枷と認識されてきた。地球温暖化で悪者にされている化石燃料についても、天然資源の乏しい日本は、経済大国を維持するにはエネルギーを調達するため化石燃料を積極的に確保すべきだと考えてきた。

しかし2021年2月には、中西宏明・経団連会長(日立製作所会長)が「(エネルギーの)安全性を前提とした安定供給や経済性よりもカーボンニュートラルを最優先にしなければいけない」と発言している。そして、カーボンニュートラルを積極的に進めるよう、他の経団連加盟企業を説得していることまで明らかにしている(2021年2月22日、日本経済新聞インタビュー)。これほどまでに、経済界にとってカーボンニュートラルは密接なテーマとなった。

しかし、このカーボンニュートラルの潮流がもたらす「破壊力」を、ほとんどの人はきちんと理解していない。実は今、この巨大な世界潮流を前に、日本の産業界は危機に追いやられている。カーボンニュートラルという波を巧みに乗りこなせなければ、大企業だけでなく、中小企業ですら、会社も事業もたちまち吹き飛んでしまいかねない状況が日に日に近づいてきている。

その一方で、いち早くカーボンニュートラルという潮流を察知した企業たちは、その恩恵を受けている。今、国連は2050年までにカーボンニュートラルを実現することにコミットする企業を増やすため「Race to Zero」というキャンペーンを展開しているのだが、このキャンペーンに世界の名だたる企業が我先にと参加を表明しているのをご存知だろうか(「まえがき」末の「加盟企業の例」を参照)。世界の大手上場企業2000社のうち417社(21%)が、すでに2020年3月時点でカーボンニュートラル目標を発表している。

2000年前後に世界を席巻したIT革命では、マイクロソフト、アップル、グーグルが急速に勢力を拡大し、日本で独自に開発されていたOSやソフトウェアを葬り去ってしまった。さらに今ではTikTokなどの中国製アプリまでもが、日本国民の日常に入ってきている。これが今度はカーボンニュートラルによって新たな革命が始まっているのだ。日本は、うかうかしていると、デジタル技術だけでなく、ものづくりまでもが海外製に変わっていってしまうかもしれない。その影響は地方の町工場や農家にも及ぶ。そして残念なことに、わたしたちはこの大きな潮流から逃れることができないのだ。

カーボンニュートラルは環境用語から経済用語に

カーボンニュートラルという言葉は、少し前までは環境活動家だけが口にする言葉だった。20世紀後半に「地球の資源には限界がある」ことが認識されると、気候変動や資源枯渇に警鐘を鳴らす人たちが出現した。そして地球温暖化の原因が、人間社会が排出している温室効果ガスであることを科学的に突き止め、温室効果ガスの排出量をゼロにしようと提唱し始めた。温室効果ガスと呼ばれる化学物質には複数の種類があるが、その中でも代表格の「二酸化炭素」は温室効果ガスの代名詞となり、「二酸化炭素ゼロ」「脱炭素」「炭素ゼロ」「ゼロカーボン」が合言葉となった。そして、人間社会が排出する二酸化炭素を、プラス・マイナス・ゼロにしようという「カーボンニュートラル」の概念が現れた。

しかし、いまでは環境活動家だけでなく経済界までもが「カーボンニュートラル」を口にするようになった。このことは、環境問題が大きな経済問題として認識されてきたことを意味している。また最近では、金融界もカーボンニュートラルを意識するようになり、もはや株価や金融政策にまで影響を及ぼすようになった。

繰り返しになるが、カーボンニュートラルは、いまや経済界や金融界の用語になっている。この言葉が持つ「破壊力」を理解していなければ、まともな事業計画を立てることも、経済政策を議論することも、さらには良い就職先を選ぶことも、良い投資をすることもできなくなる。

2020年に地球を襲った新型コロナウイルスは、ひとたび経済活動が滞ればわたしたちの生活は急速に傷んでいくことをわたしたちに知らしめた。同様にカーボンニュートラルという大波が経済に与える影響を理解していなければ、わたしたちは生活の方向性すら見いだせなくなってしまう。

日本でカーボンニュートラルが急速に広がったきっかけ

日本でカーボンニュートラルという言葉が一気に広がるきっかけになったのは、2020年9月に日本政府トップに就任した菅義偉首相の発言だ。10月26日に国会でおこなった所信表明演説の中で、「2050年カーボンニュートラルを目指す」と宣言した。

ときの総理の発言は、メディアを通じて瞬時に拡散されていく。この宣言も経済界にすぐに波及した。菅首相の演説からわずか1ヵ月あまり後の12月7日、経団連は会長・副会長会議を開き、「2050年カーボンニュートラル実現に向けて」という提言を採択する。その中で経団連として積極的にカーボンニュートラルを実現させていくことを高らかにうたった。

しかも、この提言には、さらに踏み込んで「経団連として、2050年カーボンニュートラルに対するスタンスを示す必要があると考えていたところ、菅総理が所信表明演説で2050年カーボンニュートラルを宣言された(※日本経済団体連合会(2020)〝定例記者会見における中西会長発言要旨〞 https://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2020/1207.html )」という文章まで盛り込まれていた。すなわち菅首相が2050年カーボンニュートラルを打ち出したから経団連も渋々賛同したのではどうやらないようだ。むしろ菅政権が打ち出す前から経団連として言う準備をしていたという。

だが、事の重大さを知るために、菅首相や経団連が声明を発表したタイミングをよく思い出してみてほしい。誰もが知っているように、菅首相や経団連がカーボンニュートラルを打ち出した2020年後半は、新型コロナウイルス・パンデミックという前代未聞の事態に社会全体が苦しんでいた真っ最中。新聞紙面には、大企業でのリストラ、自殺者数の増加、医療崩壊、飲食店や観光業での倒産などのニュースが増えてきていた。それなのに、このタイミングでカーボンニュートラルという気候変動対応政策が、政府からも経団連からも声高に叫ばれた。巷(ちまた)では「このタイミングで環境問題など気にしている場合ではない」という声もたくさん噴出していたのにもかかわらず。では、なぜこのタイミングだったのか。

おそらく、状況の展開が急すぎて、何が起きているかを飲み込めずにいる人は少なくないだろう。だが、新型コロナウイルスによる経済打撃、東京オリンピック・パラリンピック開催是非という2つの難題を抱えた菅政権が「2050年カーボンニュートラル」を不意に打ち出した背景には、世界規模での経済競争や地政学的観点からの大きな事情があった。シンプルに言えば、菅政権は「2050年カーボンニュートラル」を自ら打ち出したのではなく、将来にわたって日本経済を守るために、打ち出さざるをえなかったのだ。

わたしたちはいま、とてつもなく大きな時代の転換点にいる。それに早く気づいた者だけが、これからの時代をリードしていくことができる。