この記事は2022年3月10日に「The Finance」で公開された「カーボンニュートラルへ向けた最新の再エネ事情~再エネ電気の売却方法の多様化(コーポレートPPA、自己託送等)、洋上風力発電の動向など~」を一部編集し、転載したものです。

2012年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という)が施行され、FIT制度(Feed in Tariff:固定価格買取制度)が導入されてから10年を迎えようとする中、日本の再生可能エネルギー事業を取り巻く環境は大きな変化にさらされている。

2022年4月1日からは、いよいよFIP(Feed in Premium)制度が始まり、FIT制度の調達価格も年々低下する中、特に太陽光発電を中心にFIT制度を利用しない電源によるコーポレートPPA(Power Purchase Agreement)と呼ばれる売電に取り組む電源も増加している。

2020年6月に公布された「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第49号)による再エネ特措法の改正により導入されるFIP制度では、FIT制度と異なり再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を電力会社が長期間、固定価格で買い取ることが制度上保証されていない。

そのため、発電事業者は発電した電気を誰に、いくらで売却し、安定的なキャッシュフローをいかに確保するかという点を考えなければならないこととなる。以下では、FIP制度の導入を踏まえて、発電事業者がFIT制度に頼らずに電気を売電する方法を検討した上、昨今各地で開発が進む洋上風力発電事業についても紹介する。

目次

FIT制度による支援対象の縮小とこれに伴う変化

FIP制度の導入により、直ちにすべての再エネ電源についてFIT制度が廃止されるわけではないが、再エネ電源の自立に向けて、今後FIT制度の支援対象となる電源は縮小し、FIPの制度への移行が進められることとなる。

2022年度は、1,000kW以上の太陽光発電設備や10,000kW以上の木質バイオマス発電設備が、2023年度からは、500kW以上の太陽光発電設備、50kW以上の陸上風力発電設備、2,000kW以上の木質バイオマス発電設備が、2024年度からは、250kW以上の太陽光発電設備に加えて着床式洋上風力発電設備についても、それぞれFIP制度のみの対象となる(つまり、FIT制度を利用することはできなくなる)見込みである。

FIP制度は、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で自由に売電させ、そこで得られる売電収入に、「プレミアム」を上乗せして発電事業者に交付することで、投資インセンティブを確保する仕組みである。FIT制度を利用することができなくなる電源が拡大し、FIP制度を利用したり、FIT制度もFIP制度も利用しない電源が増えると、発電事業者には以下のような変化が生じる。

自ら売電先を確保する必要がある

まず、発電した電気の売り先を自ら探し、交渉する必要がある。FIT制度では発電した電気は固定価格で電力会社に買取ってもらうことが可能であったが、FIP制度では、発電した電気を電力会社が買い取る義務はなく、発電事業者は電気の売り先を自ら探さなければならない。

また、買取価格も保証されていないため、相手にいくらで電気を買い取ってもらうことができるかは交渉次第(市場で売電する場合には市場価格次第)ということになる。

また、売電収入に上乗せして交付されるプレミアムの金額も、前年度の卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の1キロワット時当たりの平均取引価格を参照して算定される「参照価格」を「基準価格」(FIP価格などともいわれ基本的にFIT制度の調達価格と同水準の価格である)から控除することにより算定されることから、卸電力取引市場における価格の影響を受けることになる。

非化石価値を換価する必要がある

また、電気だけでなく再エネの電源で発電したことに伴う非化石価値をどのように売却するかも検討する必要がある。

FIT制度の下では、発電事業者に支払われる調達価格に非化石価値の買取価格も含まれているという理解で、FIT電気の買取後に発電事業者の下に非化石価値は残らないという整理がされており、FITの発電事業者は自ら非化石証書を小売電気事業者等に売却することはできなかった。

しかし、FIP制度の下では、非化石価値は発電事業者の下に残るとの整理がされ、発電事業者が自ら非化石証書を売却することが可能となっている。この非化石価値相当額は、プレミアムの算定においてプレミアムの金額から控除されるためFIPの発電事業者はこの非化石証書をきちんと売却して収益化する必要がある。

インバランスの負担に対処する必要がある

さらに、FIT制度のもとでは特例で免除されていた計画値同時同量の義務を発電事業者が負担することになり、この点への対応も不可欠となる。

発電事業者は、発電した電気を一般送配電事業者の系統に流す際にあらかじめ発電計画を提出する必要があり、発電計画と実際の発電量に齟齬がある場合には、インバランス料金を負担する。

FIT制度の適用がある電源については、このインバランスの負担が特例で免除されているが、FIP制度の対象となる電源を含むFIT制度の適用がない電源では、特例の適用はなく、発電事業者は計画値同時同量の義務を負い、インバランス料金を負担するリスクがある。リスクを最小化するためには、正確な発電量予測とともに発電計画の提出といった事務への対応も必要となる。

このように事業者はこれまで想定していなかった様々な事項について、対応を迫られることになる。

FIT制度外での売電方法

上述の通り、FIP制度を利用したり、FIT制度もFIP制度も利用しない場合、FIT制度と異なり、再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を電力会社が長期間、固定価格で買い取ることが制度上保証されていないため、発電事業者にとって発電した電気を誰に、いくらで売却し、安定的なキャッシュフローをいかに確保するかという点を検討することは非常に重要となるわけだが、具体的に、FIT制度の適用を受けない場合の売電方法としては、例えば、以下の方法が考えられる。

1. 市場での売却

電気を売る方法の一つとして、市場における売却がある。一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)に開設されているスポット市場や時間前市場で電力を売却するとともに、再エネ電源であれば非化石価値取引市場において非化石証書を売却することも可能である。

しかし、この方法は当然ながら市場価格の変動リスクにさらされることとなり、キャッシュフローの予測が困難であるという問題がある。日本の電力市場は、電力自由化から日が浅く、供給側が旧一般電気事業者に極端に偏っているなどの問題もあり、市場が安定していない。現に2021年の1月には、スポット市場の価格が異常に高騰するなどの事象も発生している。

また、プロジェクトファイナンスによる融資が実行される案件では、発電設備はSPCが保有することが多いが、SPC自身が取引所会員として登録をして市場取引に参加すること自体にも一定のハードルがあると思われる。

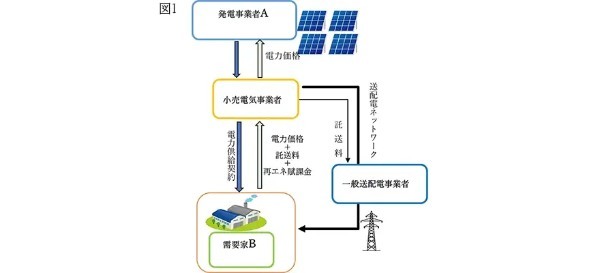

2. 小売電気事業者への売却

大手電力会社を含む小売電気事業者への売却は、現行の電気事業法上でも行われている取引であり無理なく導入可能な方法の一つといえる。

小売電気事業者が長期固定で電力を買い取ってくれるのであればキャッシュフローも安定する。次の「3」でも言及するが、昨今は需要家側で再エネの電気を利用したいというニーズも高まっているため、小売電気事業者を介して最終的に再エネ電気を利用したい需要家が長期固定で当該電源からの電気を買い取る契約を締結してくれる場合には、このような長期固定価格での売電契約が締結できる可能性も高まるだろう。

他方、小売電気事業者との契約が長期固定価格とならない場合には、やはり発電事業者のキャッシュフローは安定しないこととなる。また、長期固定価格の契約が締結できたとしても、当該小売電気事業者の破綻というリスクを検討する必要性は出てくる。

なお、「1」の市場での売却や本項の小売電気事業者への売却を行う場合には、FIP制度を活用してプレミアムを受領することも可能である。そのため、例えばFIP制度を利用して、発電した電気を小売電気事業者に参照価格で売電しつつ、プレミアムの交付を受ければ、発電事業者は基準価格で売電したのと同等の収入を得ることができ、FIT制度に近い安定的なキャッシュフローを確保することが可能となる。

他方、「3」で紹介するオンサイトコーポレートPPAや自己託送制度を利用したオフサイトコーポレートPPAのスキームでは、FIP制度を活用することはできずプレミアムを受け取ることはできない。

3. 需要家への売却

昨今、RE100などのイニシアティブに賛同する企業が増加し、需要家の中にも積極的に再エネの電力を購入したいというニーズが高まっている。そこで、需要家に直接売電するコーポレートPPAという方法も検討されるところだが、日本の電気事業法では、いわゆるオンサイトコーポレートPPAと呼ばれる方法以外の方法では、発電事業者が小売電気事業者を介さずに直接需要家に電気を供給することは認められていない。

1:オンサイトコーポレートPPA

オンサイトコーポレートPPAとは、需要家の需要地に発電設備を設置して当該需要地で電気を利用する方法である。例えば、需要家の所有する建物の屋根に太陽光パネルを設置し、発電した電気を当該建物内で利用する方法がこれに該当する。

この場合には、小売電気事業者を介さずに需要家に電気を供給することができるので、例えば財務基盤の安定した需要家が一定の金額で電気を購入してくれるのであればキャッシュフローの安定化が期待できる。

ただし、オンサイトコーポレートPPAは需要家の需要地内に発電設備を設置する必要があるため、設置場所が限られ、大規模な電源を設置することが難しく、導入量には限界があると考えられる。また、需要場所が限られるため当該需要場所での需要が長期間継続するかというリスクがある点はデメリットといえる。

2:オフサイトコーポレートPPA

そこで、需要家の需要場所以外に設置した発電設備から需要家に電気を供給するいわゆるオフサイトコーポレートPPAが可能となれば、発電事業者の電力売却の選択肢が増えることとなるが、上述の通り、現行の電気事業法では、一般送配電事業者の送配電網を通じて需要家に電気を供給する事業を営む場合には原則として小売電気事業の登録が必要とされており、小売電気事業者を介さずに需要家に電気を供給することはできないとされている。

この点に関して、昨年、自己託送という制度を拡大して、オフサイトコーポレートPPAを一部認める方向で電気事業法施行規則等が改正されている。

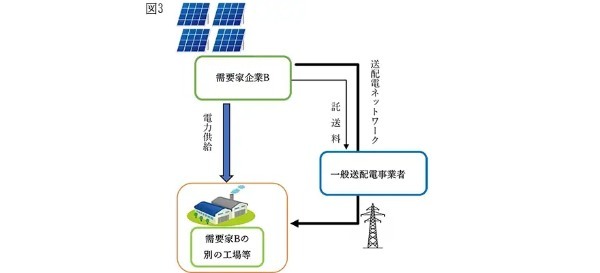

自己託送とは、自家用発電設備を設置する者が、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際に、当該一般送配電事業者が提供する送電サービスをいう。

需要場所から離れた場所にある発電設備の電気を需要場所に届けるためには、自営線を設置するか、一般送配電事業者が維持運用する送配電ネットワークを利用して電気を送ってもらう(「託送」という)必要があるが、自営線を長距離にわたって設置するのはコストがかかるため、現実的には一般送配電事業者の送配電ネットワークを利用する必要がある場合が多い。

この託送は、原則として小売供給が想定されているが、自己託送の要件を満たす場合には、この自己託送の制度を利用して電気を送ってもらうことができることとされている。

自己託送は、従来、自家用発電設備を設置する者が自己の別の場所での需要のために電気を送電する場合か、あるいは、資本関係などの密接な関係を有する者に送電する場合にしか利用することができなかった。

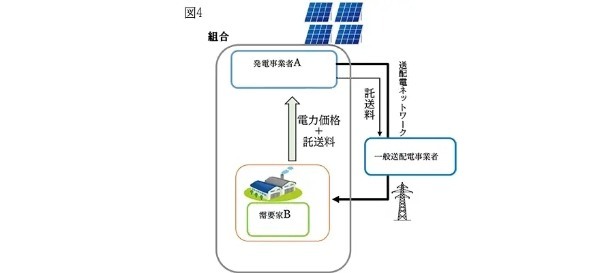

2021年の改正は、この「密接な関係を有する者」の範囲を広げて、資本関係などのない第三者に送電する場合にも自己託送の制度を利用することを一部認める改正になる。

具体的には、発電設備を保有する発電事業者と電気を利用する需要家との間で、共同して組合を設立することにより、自己託送による送電が可能となり(ここでは詳細は割愛するが)以下のような要件を充足する必要がある(改正後の電気事業法施行規則第2条第3号)。

- 組合が長期にわたり存続することが見込まれるものであること

- 組合契約書において、(1)発電に係る電気の供給に係る料金、(2)電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項、が定められていること

- 発電設備が再エネ発電設備その他非化石の電源であること

- 発電設備が当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置されたものであること

また、改正後の自己託送指針によれば、供給者においては、法律の規律のほか、再エネ特措法で求められる柵塀等の設置、標識の提示、地域住民との適切なコミュニケーション努力、発電設備の廃棄等費用の確保などを実施することが重要、とされている。

この改正により、例えば、発電事業者Aと需要家Bが共同で上記要件を満たす組合契約を締結して組合を設立し、発電事業者Aが需要家Bの専用設備として再エネ発電設備を設置して、需要家Bに自己託送の制度を利用して電気を供給するといった取引を行うことが可能となる。

需要地から離れたオフサイトの電源から需要家に直接電気を供給する契約を締結することが可能となり、発電事業者による売電の選択肢が一つ増えることになったといえるであろう。

洋上風力発電

政府は、2020年12月15日付で公表した「洋上風力産業ビジョン(第1次)」において、年間100万kW程度の区域指定を10年継続し、2030年までに1,000万kW、2040年までに浮体式も含む3,000万kW~4,500万kWの案件を形成することを洋上風力発電の導入目標として設定した。

日本の国土の大半は山地となっており、平地には家などが密集しているため、大規模な太陽光発電所や風力発電所の適地は限られている。他方、日本は島国であるため周りは海に囲まれており、今後洋上風力発電の導入は進んでいくものと考えられる。

日本国内において洋上風力発電の実施が計画されている海域は主に港湾区域と一般海域に分かれる。港湾区域については2020年2月に秋田県の2つの港湾において日本で初めて洋上風力発電プロジェクトの資金調達の完了・事業化が公表されるなどしている。

一般海域についても、2019年4月1日付で施行された海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に係る法律(以下「再エネ海域利用法」)に基づく手続が着々と進んでいる。

2021年6月11日には長崎県五島市沖の海域において、2021年12月24日には秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖並びに千葉県銚子市沖の各海域において事業者が選定され洋上風力発電事業の事業化が本格化している。

また、他の海域についても再エネ海域利用法に基づく手続が進捗しており、今後さらに多くの海域において洋上風力発電の事業化が進んでいくことが見込まれる。

日本において洋上風力発電事業に関して融資がなされた事例はまだごくわずかであるが、これまで日本国内で実施されてきた陸上の風力発電事業や太陽光発電事業に対する融資と同様に、洋上風力発電に対する融資においてもプロジェクトファイナンスが選択されることも想定される。

特に、洋上風力発電事業では、発電設備の建設やメンテナンスにつき洋上での作業を要するなどプロジェクトコストが多額となり、また、事業規模も多大となることから、多額の資金を要することとなる。そのため、スポンサー会社の財務状況やバランスシートの規模に応じた調達となるコーポレートファイナンスより、事業自体を担保に資金を調達できるプロジェクトファイナンスが好まれる可能性も少なくない。

洋上風力発電事業向けのプロジェクトファイナンスを検討するにあたっては、例えば、

1:洋上風力では陸上風力に比べて建設関係の契約が風車調達、洋上建設、地上建設、オフショア船の調達など細分化される可能性もありインターフェイスリスクについてより留意を要する可能性

2:陸上風力発電以上に、技術的難易度、規模の大きさがあるため、スポンサーによるコミットメントが重要となる可能性

3:発電設備が設置される海域は国からの占用許可を得て利用されるため担保設定ができないことへの個別の手当てを要する可能性など、洋上風力固有のリスクや留意点などを検討すること求められることも想定される

また、経済産業省の調達価格等算定委員会は、2022年2月4日に公表された「令和4年度以降の調達価格等に関する意見」において、着床式洋上風力発電について、「再エネ海域利用法適用対象/適用外によらず、2024年度よりFIP制度のみ認められること」とする意見を提示し、洋上風力発電についても着床式は2024年度からFIP制度のみの対象となる見込みである。

洋上風力発電については、FIP制度が開始される2022年度はFIP制度のみの対象となる区分は定められておらず、再エネ海域利用法においてもFIT制度の適用を前提とした公募がされており、これまでFIP制度の適用を前提とした検討があまりされていなかったと思われるが、今後はFIP制度を踏まえて売電先まで含めた事業計画が必要となるだろう。 これらも含め、今後の実務の展開を注視する必要がある。