(本記事は、西田 健氏の著書『コイツらのゼニ儲け アコギで、エグくて、ときどき怖い』秀和システムの中から一部を抜粋・編集しています)

芥川賞『火花』【文藝春秋】

ゼニにならない才能で荒稼ぎするエゲツないイベント

【一言コメント】 又吉直樹さんは、『火花』の2年後、第2作目となった『劇場』を出すんですが、同じ吉本芸人である西野亮廣の『えんとつ町のプペル』にダブルスコアで惨敗しちゃいました。2019年10月に出した『人間』もそこそこ。プロの小説家としてみれば、十分、「売れている」といっていい数字なんですが、累計300万部を突破した『火花』と比較されるために、どうしても「失敗」扱いにされちゃうんですね。

それでも文壇は芥川賞を与えた

不覚にも泣いてしまいました。

いやあ、ピース又吉直樹の処女小説にして、2015年7月、芥川賞を受賞した『火花』を読んだとき、これからの又吉直樹を思いながら、僕(筆者)は、ついに涙が止まらなかったのです。

今さらですが、吉本興業のお笑い芸人「ピース」のボケ担当の又吉直樹さんが執筆した純文学小説『火花』が売れに売れています。今年(2015)3月に発売されると、文字通り、飛ぶように売れまくり、6月に芥川賞候補にノミネートされるや、7月16日、ついに、お笑い芸人初の芥川賞を受賞しました。受賞作を掲載した『文藝春秋』8月号は、歴代2位となる105万部、小説は229万部を突破、受賞作では村上龍の『限りなく透明に近いブルー』を抜いて歴代1位を記録するなど文壇史に残る快挙を成し遂げております。

小説『火花』ですが、破滅型の天才芸人と、その天才ぶりを見抜く程度の才能をもった小心な芸人の物語で、天才芸人が身を破滅させていけばいくほど、小心な芸人は、それを反面教師に地味に活躍していきます。小説の後半は、その小心ゆえに芸能界で生き抜くことに限界を感じて引退した小心芸人と、いったん、身を破滅させた天才芸人が再会、この二人で新しい漫才に挑むところでエンディングを迎えます。

太宰好きを公言するだけあって文学的な表現がちりばめられていますが、現役の漫才師らしい軽妙な会話が中和して「又吉風」な独特の味わいを醸し出しています。ストーリーにも破綻はなく、実に読みやすい構成。よくある芸人やミュージシャンの手慰みとは一線を画す、なかなか、よくできた作品で評判がいいのもうなずけます。

だからこそ悲しいのです。

はっきり申し上げて、この作品は「芥川賞」に相応しくありません。むしろ、「芥川賞はほしくない!」という又吉の声で溢れている作品なのです。

それでも文壇は又吉直樹に芥川賞を与えました。もちろん、ゼニ儲けのために。

というわけで、今回のテーマは芥川賞のビジネスモデルについて語っていきましょう。

変遷する「芥川賞」

映画「三丁目の夕日」でもモチーフになった芥川賞のイメージ、ようするに「作家への登竜門」というイメージは、1970年代までのお話です。

太宰治が熱望していた戦前の1930年代は別格として、安部公房、石原慎太郎、大江健三郎という文壇の巨星を輩出した1950年代が黄金期。そして村上龍、高橋三千綱、宮本輝ら「青の世代」と呼ばれた1970年代を最後に、芥川賞は次代の文壇を担う有望な新人作家を発掘するという役割を終えていきます。

で、どうなったのかといいますと、はい、「才能はあるけど才覚はなさそうな新人」の打ち上げ花火へと変貌しちゃうわけですよ。

たとえば才能はある。しかも飛び抜けているかもしれない。ただ、芸術家気質が強く扱いが難しいという若手作家がいますよね。そういう作家は商業的に向いていないのですが、そのまま切り捨てるのは少々、惜しい。そこで栄えある賞を与えて、一発屋芸人よろしく、どかん、と儲けちゃおう。それが現代の芥川賞のビジネスモデルなのです。

実際、大手出版社はどこも新人賞を募集しています。そのなかには、自己顕示欲の塊で、自己陶酔した表現を書き連ねた、独りよがりなストーリーを平然と書いてくるタイプがいます。ごくまれに、それが突き抜けて魅力的な場合があるんですね。で、賞を与えて本を出すと、それなりに客(読者)がついて部数がはけてしまう、と。

そんな作品を各社持ち寄って、ああだこうだ論評して、もっとも才気走っていながら、たぶん、プロの〝商業作家〟になれそうにない作家を選ぶわけですよ。

要するに「旬の味」。「冷やし中華はじめました」「初かつお入荷」「ボージョレヌーボー解禁」みたいな感じで、「若気の至り」を楽しむのが、いまの芥川賞なんですね。

ま、ワインの品評会みたいなもんです。

「96年のロック産(辻仁成)か。このリズム感のない文体が、なんともたまらんな」

「ミュージシャン系は最近、多いねえ。こちらのパンク産(花村萬月、町田康)は意味不明で読みづらいが、妙にのどごしがいいのはパンク産特有の勢いってやつかな」

「こちらはどうです。98年の京大の哲学科産(平野啓一郎)。無意味な宗教用語の羅列が舌にからみついて、後味の悪さが絶妙ですな、はははは」

「お口直しに文学部教授の二世産(金原ひとみ)と、早稲田産(綿矢りさ)など、ほら、この初々しさがボージョレヌーボーっぽくありませんか?」

「私は熟成した高級クラブ産(川上未映子)のねっとりさが好みだな、うん」

とまあ、こんな感じで、案外、楽しそうでしょ。

『火花』をめぐる又吉と文藝春秋の思い

実際、変貌した芥川賞は必ずしも読書好きから否定されているわけではありません。むしろ、年に2度、お楽しみといいますか、今年も「若気の至りの季節になった」といった感じで、けっこう、愛されているのです。芥川賞という「才能はあっても才覚はない」作品をこよなく愛するマニアも10万人単位で存在しているぐらいです。だから出版社としても、十分、商売になるわけです。

ここで重要なのは芥川賞が「若気の至り」という旬を決める賞という点。つまり、賞を取った後は、エグミがどんどん増して食べられる(読める)ようにはならない、というのも大切な要素になっているのです。

その点、出版社にぬかりはありません。先ほども説明したよう、芥川賞の候補作を書いた作家は、才気走った自己陶酔型かつ芸術家肌です。自分の作品を「商品」ではなく「作品」、出版社から依頼された仕事なのに、人類と文明に対する「使命」とすら勘違いしていたりしますからね。

しかも、そんなスタイルが受け入れられて、誰もが知っている有名な賞を取った以上、その傾向は拍車がかかります。受賞作が評価されたり、売れたりするのは、あくまでも「芥川賞マニア」が読んでいるからで、その作家のスタイルが万人に認められたわけではありません。彼のファン層は、受賞後だって、数万人しかいないのです。そこにエグミを増した作品を読まされれば、少ないファンだって逃げだします。出せば出すほど本は売れなくなり、それがまた、芸術魂に火を付け、暴走を加速させる、と。

こうしてまた一人、有能な若者が絶望のなかで潰れていく……。この一連の流れを楽しんでこその「芥川賞」なのです。

ところが、又吉さんの『火花』は、このエグミ、才気走った若気の至り感が圧倒的に足りないのです。ベテラン作家のいつもの作品のようなこなれた印象さえ受けます。芥川賞マニアからすれば、『火花』に登場する破滅型の天才芸人のような小説を期待しているのに、作品自体は、小器用な小心芸人なのです。

文学好きなだけあって又吉さんは、今の芥川賞の意味をよく理解しているのでしょう。

――僕(又吉)は、芥川賞なんかほしくない。地味でええから、ずっとずっと小説を書いていきたいんや。

彼自身、自分を小心な芸人にたとえて、地味で堅実な「作家」になりたい、そんな思いが作中に溢れ出ているぐらいです。

しかし、その願いは叶うことはありませんでした。

又吉の「才能」に火をつけ燃やした出版社

又吉さんの作家の「才能」は、有名芸人というプラスアルファを加えて今回、売れた230万部の力があったとしましょう。10万部レベルの作品を20作品以上、残せる能力があった計算になり、十分、プロの作家としてやっていける能力です。

しかし、出版社は地味で堅実な小説家「又吉直樹」を必要としていませんでした。出版社が期待したのは、もうおわかりでしょう。そのすべての力を『火花』一作で使い切って、どかん、と一発、特大の「花火」を打ち上げることでした。

現実問題として、又吉さんレベルの才能ですと、芥川賞を受賞した場合、正直申し上げて、彼の作家生命は確実に終わります。芸人という要素を抜けば、文学好きが嵩じてコツコツ書いてきた小器用な新人作家なのです。そんな作家が、「芸能界一」の小説家のレッテルを貼られて、230万部を売り上げた「天才芸人作家」、いやいや「平成の太宰治」とまで祭り上げられたのですから……。当然、次回作への期待は、ものすごくハードルが上がります。鳥人ブブカでも飛べないぐらい、期待値はマックスです。根は小心の又吉さんのこと、精神的に追い詰められるのは目に見えています。又吉さんの小説でたとえるならば、小心な芸人が、破天荒な天才芸人の振りをしているようなもの。いずれ、玉川上水あたりで、ぽつんと立ち尽くす姿が写真週刊誌を賑わしたとしても不思議はありません。

だからこそ、この『火花』を読んで悲しくなったのです。こんなシーンすら浮かんできたほどです。

又吉「ほんまに、芥川賞に回すんですか」

編集「ああ。社で正式に決まった」

又吉「ち、ちょっと、待ってください。僕は自分と同じ名前(直樹)の直木賞を取れる作家になりたいんです。それが夢やったんです」

編集「なあ、又吉くん。ここで芥川賞を獲れば、君の作家生命は確実に終わるだろうが、文壇史に又吉直樹の名は残る。いいか、又吉くん。文壇という夜空に、どでかい、花火を打ち上げようじゃないか。それは君の作家生命の輝きだ。気高く咲いて、美しく散るんだよ」

又吉「ベルサイユのバラじゃないんやから、そんなムチャ、いわんといてください。賞なんかいりません、これからも小説、書かせてくださいよ」

編集「(無視)きっと、売れるよ。いや、売ってみせる。それがわれわれ、出版社のできる、せめてもの償いだ」

又吉「それって、僕の作家生命に対する香典って意味ですか、そうなんですか」

ね、なんか涙が出てくるでしょ。

いずれにせよ、又吉直樹さんの『火花』は作品の質で芥川賞に選ばれたわけではありません。あくまでも「又吉直樹」という誰もが知っている有名な芸人が、この賞によって、どうなっていくのか、その物語が芥川賞の受賞対象となったのです。

小説家に憧れながら、芸人の道を歩み、その知名度を利用して作家への転身を図る。そうして必死に努力してきた「又吉直樹」に分不相応な賞を与えることで、「天才作家芸人」として、とことん、追い詰め、作家生命を奪っていく。

平成の太宰治として、パッと咲き、パッと散る。それが又吉直樹作『火花』の真のストーリーなのでございます。(2015年10月号)

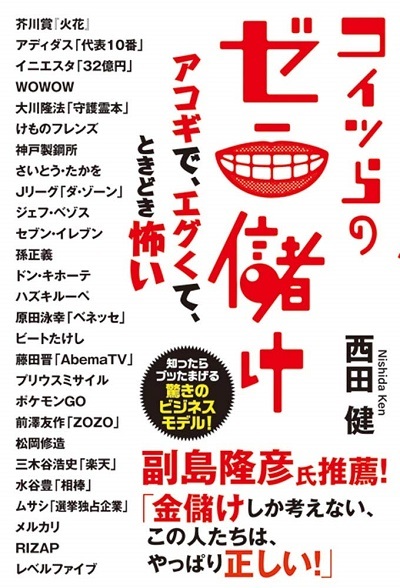

※画像をクリックするとAmazonに飛びます