本記事は、太宰北斗氏の著書『行動経済学ってそういうことだったのか! - 世界一やさしい「使える経済学」5つの授業』(ワニブックス)の中から一部を抜粋・編集しています。

「自分の意見と整合する情報」を探すあまり〝間違っている可能性〟を見落とす

「仕事」や「人間関係」をテーマに、どのような非合理性があるかのぞいてみましょう。ここでもやはり、〝ついうっかり〟が結構な幅を利かせているようです。

ここまで、プロゴルファーに、中古住宅を売る人、フィットネスクラブに通う人、果ては投資家まで ── 。みんなが〝見たものがすべて〟とばかりに飛びつくのを確認してきました。その結果、「お金」の話では、どうにもうまくいかない部分もありそうでしたよね。

原因は「ヒトの情報処理能力に限界がある上、損失を嫌がる心理があるから」です。

でも、このシステム自体はそこまで不思議なことではありません。

生物としてのヒトは、様々な情報を即座に処理して生き延びていく必要があったので、その負荷を軽減しようという、生物的には真っ当そうなシステムだとも考えられるからです。

さて、実際の事例を見る前に、システムの特性を少し振り返っておきましょう。

たとえば、「芸能人は一般人よりも浮気や離婚をしやすいだろうか?」と考えるとします。

あなたの頭の中にはニュースで報道された様々なスキャンダルが想起され、知っている芸能人の情報を基に、離婚の頻度を計測しようとしていますよね。それ以外に推論する材料がないからです。

これは、容易に利用可能な情報に頼るというシステム1の特性でした。

基本的には便利なシステムなわけですが、実は、システムが抱える問題は、他にもあります。まずは、次の質問を考えてみましょう。

【質問】次の図の4枚のカードには、「偶数が書かれているカードの裏側は黒い」という規則があるように思われています。

この規則が本当に成立しているか、できるだけ少ない枚数をめくって証明してください。さて、どのカードをめくるべきでしょうか?

定番の人気カードは「2」と「黒」です。

しかし、黒のカードはめくる必要がありません。たしかに、裏が偶数であれば仮説と整合する結果は得られます。でも、証明したい規則には「黒いカードの裏側が偶数でなければならない」というルールはありません。

つまり、黒いカードの裏に奇数が書かれていてもいいわけです。

反対に、残りのカードはすべてめくる必要があります。

まず、2の裏側が赤くでもなっていたら、規則が成り立っていないのは明らかです。

右端のカードも、黒ではないカードの裏に偶数が書かれていれば、規則が成立していないことがわかるので、めくる必要があります。

また、1のカードの裏に偶数が書かれていては一大事なので、やはりめくる必要があります。数字の裏は色がついた無地のカードだと、勝手に思っていませんでしたか?

このように、ヒトには自分の意見と整合する情報を探そうとする傾向があり、「確証バイアス」として知られています。

結果として、反対意見をサポートするような情報の存在は軽視され、自分の意見が間違っている可能性が見落とされやすくなるわけです。

「心の中で期待したストーリーに推論を引っ張られる」というものに関連していそうですよね。

推論をするときも、あることが正しいか確認するときも、同じように人は結論を急いでしまうというわけです。

こうした一連の推論の進め方は、当然ですが意思決定に様々なバイアスを生み、仕事の現場でも多くのミスを引き起こします。

ここでは、実際の職場で起きた事件に今までより少し詳しく踏み込んで、バイアスの影響を確認してみましょう。

深刻な話となりますが、いいですか、〝見たものがすべて〟とばかりに判断しないでください。

NASAの天才がハマった罠

(次のストーリーは、筆者が当該組織の公表資料等をもとに再構成したものです。一部データ等については必要に応じて推計しており、当該組織の運営の是非を問うものではありません)

1986年1月、アメリカで1機のスペースシャトル「チャレンジャー号」が打ち上げられました。

しかし、打ち上げからわずか1分あまりで、シャトルは炎に包まれ爆発、搭乗員7名が犠牲となります。

シャトル計画は、

計画の特徴は、「オービター」と呼ばれる再使用可能な宇宙船を使用することにありました。

それまで使い捨てが前提であったロケット打ち上げに要する廃棄コストを削減しようというのです。

打ち上げ時、オービターには燃料タンクと2本の細長い補助ロケットブースターが取り付けられ、ロケット同様に発射台から垂直離陸するという構造でした。

NASAは、1981年4月にスペースシャトルによる有人宇宙飛行を成功させると、1986年1月までの間に合計24回の打ち上げを成功させていきます。

こうして今、打ち上げのタイミングを待っているのが「チャレンジャー号」です。

しかし、打ち上げには懸念事項がありました。そのうちのひとつがOリングと呼ばれるゴム製のパーツにありました。

補助ロケットブースターは筒状のパーツ4つを組み合わせて構成されており、それぞれの結合部分は特殊なピンでつなぎ合わされます。

ここで、結合部に

打ち上げ時、ブースターの内部には点火と同時に高温ガスが広がります。

このとき、パーツ同士の隙間に圧着されたOリングが、高温ガスが結合部分から漏れ出てしまうのを防いでいたのです。

実は、このOリングには「気温が低いと損傷しやすく十分に機能しなくなるのではないか」という警告が製造元のモートン・サイオコール社からありました。

実際、過去7回の打ち上げで、Oリングには軽度なものから

隙間から漏れ出る高温ガスの影響を受けて、Oリングの一部が焼け焦げてしまっていたのです。

予想された打ち上げ時の気温は0℃以下 ── 。とても危険で打ち上げは延期するべきだ、と打ち上げ前日に問題となりました。

当時、NASAでは、スペースシャトル計画が当初期待していた通りのコスト削減効果を生んでいなかったと言われています。

それでも投じられる巨額の運営費に、アメリカ国内からの批判的な反応も見受けられました。

また、チャレンジャー号の前に打ち上げられたシャトルが1カ月近く、記録的な打ち上げ延長を余儀なくされていました。プロジェクトを計画的に進行するには、不必要に打ち上げ延期をすべきではありません。

ここで、事故調査報告書で明らかにされた前日会議の資料のひとつを確認してみましょう。

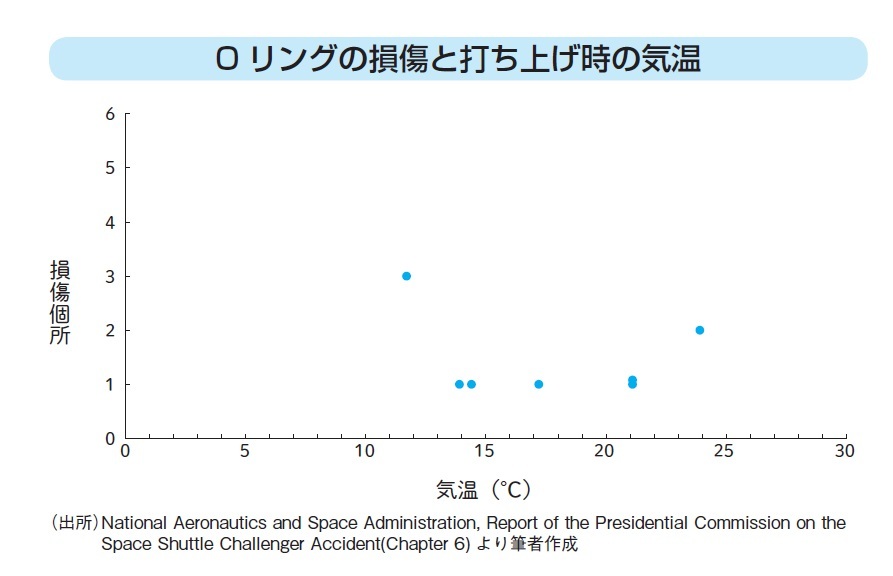

上の図は、Oリングに損傷が見られた過去の打ち上げ時の気温と損傷が見られた接合部の件数を示したものです。

仮に低気温がOリングの損傷の原因となるなら、気温が高いときには損傷件数が少なく、気温が低いときほど損傷件数も増えるはず ── 。

あなたがNASAの責任者であれば、翌日の打ち上げの決行を、どう判断するでしょうか?

少し考えてみてください。もし、打ち上げを延期するのであれば、データのどの点に延期すべき理由があるか説明してみましょう。

NASAの責任者たちはこの資料を見て、気温との相関が見られないと考えました。

実際にグラフを見ても、Oリングの損傷は気温が11.7℃のときから、23.9℃のときまで発生していることがわかります。

したがって、モートン・サイオコール社からの、低気温ほどマズいという主張を裏付けるデータではなく、警告は論理的ではないと判断されました。

一方、モートン・サイオコール社側も、これ以上のデータを示すことはできませんでした。結局、翌日の打ち上げは時刻を繰り下げて実行されることになります。

さて、この後の経緯はすでにお伝えした通りです。一体、何がいけなかったのでしょうか。

事故調査報告書では、事故原因となりえる多くの要素が指摘されています。その内のひとつは、「すでに得られていたはずのデータを十分に検討していない」ということでした。

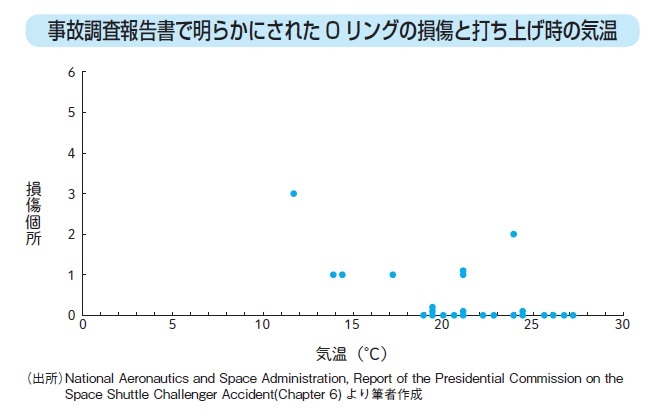

次の図が、データをこのように整理していれば気温と損傷の関係を見出せた可能性があるとされたものです。違いにお気づきいただけるでしょうか。

こちらのグラフでは気温と損傷個所の関係を示すグラフ上の点が増えています。0件のところは、Oリングに損傷が見られなかった打ち上げのときの気温が示されています。

この図を見ていれば、前日におけるあなたの判断に影響しましたか?

この図でのポイントは、気温が19℃以下のときには、必ずなんらかの損傷が見られたということです。

これは、先ほどのグラフからは気づけないポイントです。

したがって、どの程度の損傷で、それがどれほどの事故を引き起こすと予想できたかは別として、問題のあるフライトとなることは十分に予測できたわけです。

損傷が見られなかったときの気温をグラフに追加すればいいだけですから、前日の会議の中でも誰かがその見落としに気づけば、その場で議論の方向を修正できたかもしれません。

慶應義塾大学卒業後、消費財メーカー勤務を経て、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。一橋大学大学院商学研究科特任講師を経て現職。

専門は行動ファイナンス、コーポレートガバナンス。

第3回アサヒビール最優秀論文賞受賞。論文「競馬とプロスペクト理論:微小確率の過大評価の実証分析」により行動経済学会より表彰を受ける。

競馬や宝くじ、スポーツなど身近なトピックを交えたり、行動経済学で使われる実験を利用した投資ゲームなどを行ない、多くの学生が関心を持って取り組めるように心がけた授業を行なう。※画像をクリックするとAmazonに飛びます