この記事は2022年10月3日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「激変した「ニッポンの理想の家族」-第16回出生動向基本調査「独身者調査」分析/ニッポンの世代間格差を正確に知る」を一部編集し、転載したものです。

目次

要旨

日本の人口構造はこの半世紀で激変した。

しかしながら、超高齢社会、少子化といった言葉だけが一人歩きし、その具体的なイメージを明確に持てている人々は決して多くはないだろう。

そして同じくこの半世紀で、人口構造の激変だけでなく、価値観の激変も発生しているが、残念ながらこの変化をしっかりと理解し、発信・発言している人々もまた、決して多くはないと感じている。

本稿は、前段で人口構造が半世紀でどのように激変したのかをデータで解説し、読者の人口減少イメージを明瞭化するとともに、過去の人口構造イメージを引きずったままの「中高年化社会」が持つアンコンシャスバイアスが、特に少子化問題に大きな影を落としかねない点を解説する。

後段では、9月に公表された国の大規模調査「第16回出生動向基本調査」の独身者調査の分析結果をもとに、人口マイノリティである若い世代の理想の結婚像が、人口マジョリティである中高年世代が描く理想の結婚像とあまりにも大きく乖離している姿を明示したい。

若い世代の思い描く家族形成環境、すなわち理想の結婚環境を提供できない限り、日本の人口の未来の道はない、そういっても過言ではないほどに、令和の中高年世代が考える社会づくりは独善化してしまっているかもしれない。

はじめに ―― 「中高年化社会」による無意識のハラスメントからの早期脱却を

「自分たちは親世代である団塊の世代の考え方を押し付けられた被害者だと思っていたけれど、そんな自分たちも同じことを若者たちに繰り返しているのではないか、と恐ろしくなりました。」

9月に公開したショートレポート「若年層へのハラスメント社会の危機-人口動態が示すアンコンシャス・バイアスの影-」に、このような反響を40歳代の読者からいただいた。

2020年の国勢調査の結果からは、40歳代人口が最多世代人口であり、加えて急激な少子化の進行により若年層の人口構造におけるマイノリティ化が進むなかで、多数決の下では40歳代を中心とした中年世代、あるいはそれ以上の中高年世代の価値観に心地よい話だけがまかり通ってしまう社会が今の日本にはある。

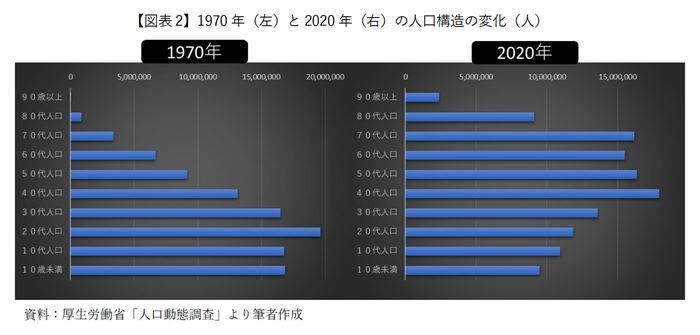

先ずは日本における人口構造の変化について、2020年の国勢調査結果と50年前である1970年の結果を比較することにより、その変化を可視化して確認しておきたい。

半世紀前の日本は30歳代以下が7割

国勢調査によると、1970年当時の日本の総人口は1億312万人であった。「今の方が人口は多いから人口問題なんて存在しないのではないか」と思う読者もいるかもしれない。しかし、総数ではなく世代別人口数で見てみると、問題の深刻さを理解することができる。1970年当時の最多世代人口は20歳代(1,963万人)であり、当時の総人口の19%を占めていた。つまり半世紀前は、人口の約5人に1人が20歳代人口となっており、30歳代人口までの若い人口が68%(6,977万人)を占めていた。その結果、40歳代未満と40歳代以上の人口の比は、約7:3という非常に若々しい人口構造を持つ社会が成立していた。

1970年当時における40歳代以上の人口のほとんどは、第二次世界大戦をほぼ成人として経験した世代である。終戦年(1945年)を基準に計算すると、終戦年に15歳だった者は1970年には40歳であるので、1970年当時に45歳以上であった人口は、全員が成人として戦争を経験してきた世代、ということになる(図表1)。

戦後最大の出生数、年間270万人超を誇った団塊世代(1947年~1949年に出生)は、1970年当時は20歳代前半人口であった。彼らは人口最多世代として、当時の40歳代以上人口を数で支えていた。彼らの親世代・祖父母世代は第2次世界大戦による多数の死亡発生により歴史的に見て不自然に人口数が欠損しており、極端な中高年人口のマイノリティ化が生じていた。これにより、当時は若い世代が中高年世代を支えやすい広い底辺を持つ三角ピラミッド型の人口構造となっていた(*1)。

終戦後70年以上が経過した令和時代にあっても、この頃の戦争による人口欠損を内包する人口構造イメージが影響しているとみられる根強いバイアスが、結婚分野において見聞されている。結婚適齢期にある若い男女人口について、何となく「女性の方が余っている。結婚に困っている」というイメージをもっている方を散見する。これは、大戦後の男性人口の著しい欠損によって生じた男女人口アンバランスな時代のイメージをいまだに引きずっていることが原因かもしれない。

しかし、当時の男女人口アンバランスは戦争に起因した女性余りであり、そのような特殊な事情がなければ、本来ヒトという生き物は、世界中のどこにおいても、男女比が男性:女性=1.05:1.00で生まれ、そして成人する。出生児の5%の男女人口差は、男児は女児に比べて自然な状態では乳児死亡率等が高いために生じる「自然界の神秘」ともいえる現象であり、成人時にちょうど1:1で男女のマッチングが行われるためのヒトの発生ルールである。しかし、近年は医療の発達により、特に先進国を中心に乳児死亡率が減少し、20歳以降も男性成人人口が女性成人人口を上回る状況が老年期手前まで続いていることを注意喚起しておきたい。その結果、日本の場合は、60歳代人口になるまで男性余りの状況が続く。つまり、男女のマッチングという観点からみると常に女性不足であり、「種の保存」の視点からみれば、男性側が女性側に選ばれるという構造になっているともいえる。

話を50年前の人口構造の話に戻すと、1970年時点では以上のように、戦争による影響を受けて少数派となっていた中高年人口を、圧倒的人口多数派である30歳代以下の若年層人口が支える構造を呈していた。

このため社会保障制度についても、1970年代はこの人口構造に見合った仕組みに変更されていった(*2)。戦争を経験し大変な思いをした高齢者の社会保障を、若者が支える社会保障制度の骨格ができた時代が1970年代だったともいえる。ただし、その背景には、そのような社会機運があっても大きな弊害が生じない「30歳代以下が7割を占める若々しい人口構造があった」ことを理解しておきたい。

*1:ちなみに、人口構造をもとに若い世代が高齢者を支える社会とするかどうかについては政策決定の話となる。

*2:福祉元年と呼ばれた1973年には老人福祉法改正(老人医療費の無料化)、健康保険法改正(家族7割給付、高額療養費の制度化)、年金制度改正(給付水準引上げ、物価・賃金スライドの導入)が行われた。

2020年の日本は40歳代以上が6割

2020年における人口構造が50年前の1970年と比べてどれくらい変化したかをグラフで可視化してみたい(図表2)。

半世紀前の最多世代人口は20歳代であったが、2020年には40歳代人口が最多世代となっている。40歳代人口は1,794万人に達し、総人口の15%、およそ6人に1人は40歳代という状況となった。

戦後最多出生の団塊世代の人口は、すでに2020年において70歳代前半に達しており、主に男性人口を中心に死亡による人口減が発生していることから、団塊世代=最多世代人口ではなくなっていることに注目したい。団塊世代の代わりに、彼らの子供世代となる団塊ジュニア世代(1971年から1974年生まれ。年間200万人超出生)が2020年における40歳代後半人口となっていることから、このような人口構造となっている。

冒頭に紹介した「自分たちは親世代である団塊の世代の考え方を押し付けられた被害者だと思っていたけれど、そんな自分たちも同じことを若者たちに繰り返しているのではないか、と恐ろしくなりました。」という読者の声からもわかるように、いまだに団塊世代を中心とした高齢者が最も人口が多いという感覚をもっている人も見受けられるが、実は令和時代に入った日本で最も世代人口が多いのは40歳代を中心とした中高年世代なのである。

半世紀前の1970年において、30歳代以下の若年人口と40歳代以上の中高年人口は約7:3の割合であることを1章で解説した。しかし、2020年になるとその比は、37%と63%と全く逆転し、中高年世代以上が世代においてマジョリティ化しているのである。最多世代人口である40歳代を100%とすると、もはや20歳代人口は66%しかおらず、10歳代人口は61%、10歳未満人口は53%と、40歳代人口の半分にまで減少している。

このように半世紀を経て40歳代を最多世代とする「中高年化」した社会では、過去の価値観を引きずったまま行動することによる社会での弊害が随所で発生しているように思われる。特に人口統計的に少子化社会を生み出す最大要因にもなっている未婚化問題について、「中高年化社会」がもたらす弊害は非常に大きいと感じている。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した第16回出生動向基本調査(2021年実施)の結果を見ると、18歳から34歳までの未婚男女の約8割が結婚を希望しており、従来と変わらずパートナーを求める人は依然として多い。しかし、人口構造の変化を理解しないまま、過去の価値観に基づくアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を持って実状にそぐわない、結果的に相手にハラスメントとなるような結婚に関する発言をする人が少なくない、という問題が生じている。

国税庁が発表する「民間給与実態調査」(令和2年版)によれば、「平均給与」は男性 532万円、女性293万円である。上述の通り、半世紀前であれば、20歳代が最多世代人口であり、30歳代までの人口が約7割であったことから、この平均給与をベンチマークに「平均給与あたりの相手と結婚したいです」と適齢期にある20歳代男女がリクエストしたとしても、実態からの大きな乖離はなかったと考えられる。

しかし令和2年(2020年)の同調査における平均所得の計算対象となった者の平均年齢は、なんと男性46.8歳、女性46.7歳にまで上昇している(ちなみに国税庁のホームページで公開されている最も古い同調査は1997年調査結果だが、そこに掲載されている平均年齢推移データをみると1982年の結果が最古データであり、男女計で平均年齢40.1歳となっている)。

つまり、平均水準の給与の相手との結婚を希望するのであれば、統計上の実現可能性から考えると、男女ともに40歳代半ばの相手から探しましょう、という話に他ならない。

しかし、実際の結婚支援の現場で活動する人々から伺うところでは、人口動態の変化と統計に関するデータへの無理解から、いまだに「平均年収にも届かない相手は大丈夫か」といった半世紀前の価値観に基づくハラスメント発言が婚活者の親世代や中高年の婚活者などからよく聞かれる、というのが現状である。

半世紀で激変した「理想の結婚生活」

見て育った親の姿の変化とともに

9月に発表した「若年層へのハラスメント社会の危機-人口動態が示すアンコンシャス・バイアスの影-」でも解説したが、人口構造が変化しても各世代の価値観に変化がないのであれば、世代観ギャップによるアンコンシャス・バイアスに基づくハラスメント問題は発生しないだろう。しかし、半世紀の年月を経て、男女の価値観は大きく変容している。中でも目に見えて大きな変化がみられるのが「理想の結婚」のカタチである。

一体、どれくらいの価値観変容があるのだろうか。

国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査(2021年)」から、日本の未婚男女の家族形成にかかわる意識調査結果のオープンデータを筆者が再分析した結果を紹介したい。

まず、理想のライフコースを尋ねた質問の回答者(回答時に18歳から34歳の未婚男女)が、2022年現在何歳なのか(回答者の世代の確認)、また彼らが生まれた時点での夫婦の労働環境に強く影響していたと考えられる法律の施行状況を整理した(図表3)。

回答者の年齢ゾーンによって、その背中を見て育った親世代の労働環境が異なるため、成育環境において培われた就業に対する価値観も異なってくるからである。調査回ごとの回答者の現在年齢と出生時の女性の就労に関する法律の整備状況を整理することにより、世代による就業価値観を推量することができる。

図表からは2022年現在も、男女雇用機会均等法・育休法・女性活躍推進法という女性が働く環境を整備した法律が各世代の価値観にしっかり影響するには未だ日が浅いと感じる。

この根付くにはまだ時間がかかるだろうという感覚について、印象的な思い出がある。筆者が4年前に講演会で出会ったある女子大学生が「今まで結婚願望はなかったが、夫婦とも正社員共働きで子どももいる家庭を訪問して考え方が変わった。今は結婚したいと思っている」と私に話してくれた。彼女にとって、それまでは「バリバリ働くこと」と「結婚すること」が二者択一のものであり、そのことに何の疑いも持っていなかったという。筆者が「もしかしてあなたのお母さんは専業主婦ですか」と聞くと、「その通りです。彼女みたいな人生は、私には無理だと思いました。だから自分には結婚という選択肢はないと思い込んでいたのです」という回答が返ってきた。

この出来事はわずか4年前だったこともあり、いまだにこんな思い込みがあるのか、と驚く一方で、彼女の気持ちがわかる、そうだろうなと納得するところもあった。筆者は団塊ジュニアであるものの、同世代では、というよりも、日本においては未だに少数派の「正社員で定年まで働き続ける共働き夫婦の妻で、子どももいる女性」である。筆者の両親が共働きで、多子世帯だったことから、筆者自身はこの女子大学生のように仕事と結婚の二者択一のような意識もなく、何のためらいもなく、両親と同じ共働きライフコースを選択したのである。

回答者全員、雇用機会均等法施行後の両親の子供へ

図表3では、第16回調査で初めて、18歳から34歳の若い未婚(婚歴なし)男女の回答者全員が男女雇用機会均等法施行後の出生となっていることを確認した。そこで、同調査において彼ら34歳未満の若者たちが、どのようなライフコースを理想としているのかを確認したい。

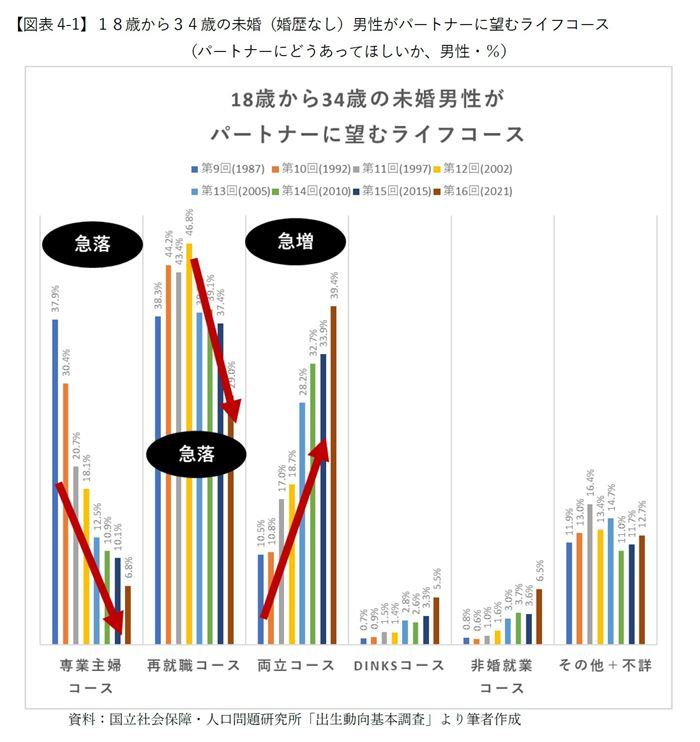

まずは、18歳から34歳未満の未婚男性(以下、若年男性)がパートナーに望むライフコースについて尋ねた質問の回答分析結果から、1987年の第9回調査から次のような顕著な変化が発生していることが見て取れる(図表4-1)。

(1) 「専業主婦コース」を望む若年男性が第9回調査の38%から第16回調査の7%へと毎年着実に減少しており、妻に経済的に頼られることを希望しない若年男性が顕著に増加している。また、子育て期に妻がいったん仕事を辞める「再就職コース」希望男性も第14回調査以降、一貫して減少しており、とりわけ前回調査(2015年)からの減少割合は大きく、3割未満となった。

(2) 一方、子供が生まれても働き続ける「両立コース」希望者は一貫して増加しており、約4割に到達。また前回調査からの増加割合も大きい。

初婚同士男女の婚姻統計を分析すると、婚姻届を提出した男性の7割が32歳まで、8割が34歳までとなっている。従って、18歳から34歳の未婚男女の回答結果である第16回調査での回答分析結果は、まさに日本の若年男性における結婚の理想像であるといえるだろう。

つまり、結婚適齢期にある男性が希望している結婚は、「親世代のように妻が夫の経済力に頼ろうとしない、また夫も妻に頼られようとしない結婚」であるといえるだろう。

この結婚価値観に対する世代間ギャップは明確で、現在50歳代、60歳代の男性が結婚適齢期であった35年前の第9回調査(1987年)では、当時の適齢期男性が最もパートナーに望んでいたのは「専業主婦コース」と「再就職コース」でともに4割であり、「両立コース」はわずか約1割であった。

このように、35年が経過するなかで、今の若者男性と35年前の若者男性では、全く異なる価値観でパートナーを求めていることがわかる。

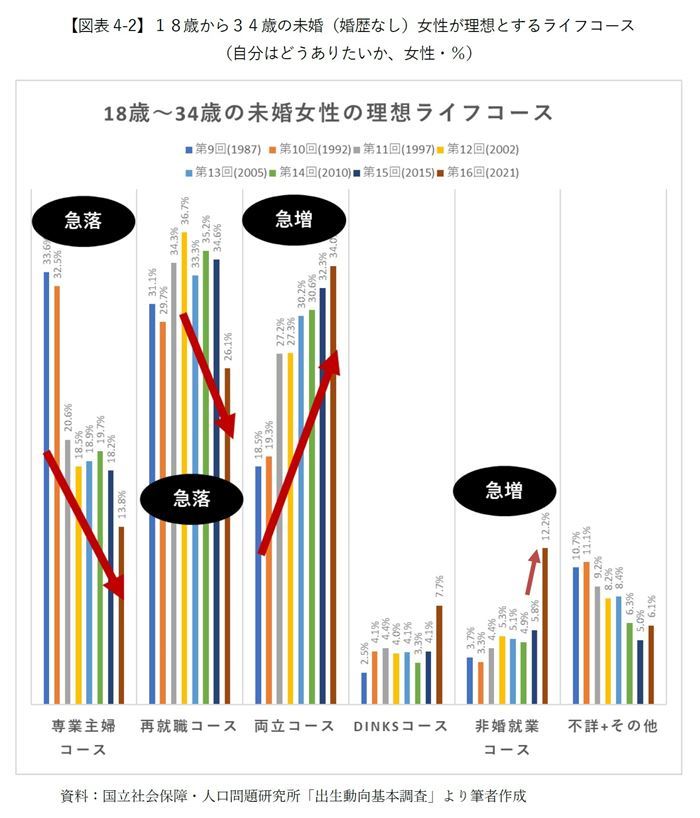

次に18歳から34歳未満の未婚女性(以下、若年女性)の理想のライフコースに関する変化を見てみたい(図表4-2)。

(1) 「専業主婦コース」希望女性は、第9回調査の34%から大きく減少傾向にあり、第16回調査では遂に13.8%(約1割)となる。

(2) 一方、子供が生まれても働き続ける「両立コース」希望女性は第9回調査以降、一貫して増えており、第15回調査で3割を超え、引き続き増加傾向にある。また、子育て期にいったん仕事を辞める「再就職コース」希望も若年男性の希望と同様に第14回調査(2010年)以降、一貫して減少しており、特に今回調査での減少幅は大きく、遂に3割未満(26.1%、約4人に1人程度)となっている。

(3) 結婚せずに働き続ける「非婚就業コース」が初めて1割を超過。

現在の50代・60代女性が35年前に考えていた理想とするライフコースが、「専業主婦コース」と「(子育て後に)再就職コース」がともに約3人に1人で、「両立コース」は約5人に1人であったことを考えると、こちらも男性と同様に価値観が大きく変容したことが確認できる。

以上、第16回調査の結果からは、人口マジョリティを占める中高年の価値観とは大きく異なり、若い男女はともに、お互いに極端に経済的に依存するような結婚生活を望んでいないことが示されている。

今の若者と35年前のかつての若者では、真逆のような価値観をもっていることが社会によって広く理解されないと、却って未婚化を進めるような的外れな提案をすることになりかねない状況に今の日本はあるといえるだろう。

中高年化社会によるシルバー民主主義が生み出す問題とは

シルバー民主主義は、少子高齢化が加速化する社会において、中高年世代が人口マジョリティ化し、中高年世代にとって都合の良い(すなわちマイノリティである若い世代の価値観を軽視した)政策が優先される社会をいう。

今の日本の報道や行政の政策において、この中高年化社会によるシルバー民主主義が蔓延しているように筆者は感じている。

民主主義、すなわち多数決の下で何かを決める場合、超高齢社会においては世代間人口格差を反映しなければ、必ず中高年の価値観が最優先されて物事が決定されていくことになる。図表1でも示した通り、2020年の人口構造から計算すると、40歳代の1票は20歳代の1票の100/66=1.5倍の力をもっている(逆に言えば、20歳代の1票は40歳代の0.66の価値しか持たない)。

20歳代人口と40歳代人口がともに同じ人口割合で投票に出向いたり、ツイッターなどのSNSでの記事に「いいね」を押したりリツイート機能で拡散したとしても、人口数の勝る40歳代の価値観が社会的に「普通」「みんなが思っている」「より支持されている」との評価を受けてしまう状況に今の日本はある。このように「20歳代人口が40歳代人口の1.5倍以上の投票をしなければ多数決の下では採択されない」状況下では、若い世代が意見を主張するには、あまりに不利な社会となりかねない、いわば数の暴力になりかねない状況にあるともいえるだろう。

中高年の価値観が優先されることの弊害は、日本において「国難」とされる少子化がとまらないという実態に顕著に反映されている。

統計的に見れば婚姻は男女ともに20歳代後半(男性27歳、女性26歳)で初婚のピーク年齢を迎え、また子供の授かりのピークは第5子以降であっても30歳半ばまでである。つまり、日本の未来人口のカギは今や人口マイノリティとなっている20歳代、30歳代が握っているのである。

30歳代までの若年世代(4割弱)と40歳代以降の中高年世代(6割強)において、人口動態的な観点から最も大きな違いは家族形成の起点となる「新規のカップル形成力」にある。40歳代以上の人口が新たにカップリング(婚姻)することは、統計的に見れば1割に満たない状況となる。

従って、少子化対策を行うにあたっては、先ずは人口マイノリティである30歳代以下の希望に沿った円滑なカップル形成を支援することであることは間違いない。理想のライフコース調査結果の激変ぶりが示す通り、時間が経過するにつれて、その時代を生きている人々のライフスタイルも価値観も大きく変化する。

今や人口マジョリティ世代となった中高年世代が先ずはその変化に気づき、そしてその事実を踏まえて今以上にマイノリティ世代に寄り添った提言を行う必要があるだろう。

筆者も講演等を通じて度々指摘してきたことではあるが、日本の少子化は夫婦当たりの子供の数の減少よりも、夫婦がそもそも形成されないこと(つまり、未婚化)が主因である。1970年からの半世紀で出生数が43%水準に下落するとともに、初婚同士の婚姻数も42%水準に減少しており、両者の50年のデータ時系列間の相関係数は0.9を超えている。まさに、カップル形成不全から出生不全に陥る「カップルなくして出生なし」という事態が生じている。

それにもかかわらず、「結婚していることが当たり前」だった中高年世代が、いまだに少子化対策として最優先に考えることは、「夫婦で子どもができないことが少子化の原因だろうから、子育て支援の優先・不妊治療の拡充をすべき」といった既婚者支援ばかりに思われる。

更に、「結婚するのは本人の自由だし、結婚できるのが普通なのだから、結婚支援なんてハラスメントでしょう?」といった若年世代の実態に寄り添わない無責任な発言も聞かれる。これこそがシルバー民主主義を代表するアンコンシャス・バイアスのかかった価値観そのものであろう(*3)。

若い人口マイノリティ世代の価値観に寄り添えない中高年価値観至上主義社会は、必然的に次世代の家族基盤の形成不全を引き起こす。中高年の家族価値観をベースにした既婚者支援のみでは日本の家族形成の危機には十分に対応できないことを今一度、理想のライフコース調査結果を見てかみしめたい。中高年世代が当然と考えてきた「理想の結婚」価値観は今、若い世代に全否定されようとしている、という言い方をしても大げさではないだろう。

若年世代の価値観への無理解が、結果的には自らの老後の社会保障財源(若い世代が支払う税金)を枯渇させ、想定外の老後を送らざるを得ない社会にもつながりかねないことを、我々中高年こそが深刻に受け止めなければならないだろう。

*3:20歳代、30歳代の若い男女が結婚についてどう思っているのかを筆者が埼玉県と共同で調査した結果は、今後のレポートに譲るが、我々中高年世代にとっては驚きに満ちた、若い世代の男女ほど、また男性の方が女性よりも社会における結婚応援の機運醸成を強く求める結果であった。

【参考文献一覧】

国立社会保障・人口問題研究所.「第16回出生動向基本調査」

総務省. 「国勢調査」

厚生労働省.「人口動態統計」

天野 馨南子.“統計データに基づいた有意性の高い少子化政策策定のために―少子化の真因必携データと立ち上がる地方の自治体結婚支援” 2021年8月20日「第2回少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」提出資料

東北活性化研究センター.「人口の社会減と女性の定着に関する意識調査」企画委員会資料(2020年度)

天野 馨南子.“日本の国難ともいわれる、人口減少社会の問題は何か” 東レ経営研究所「経営センサー」2022年9月号

天野 馨南子(あまの かなこ)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・若年層へのハラスメント社会の危機-人口動態が示すアンコンシャス・バイアスの影-

・都道府県の合計特殊出生率、少子化度合いと「無相関」-自治体少子化政策の誤りに迫る-

・2021年 都道府県・人口動態解説(下)-男女移動純減差が示す「ニッポン労働市場の大きな課題」

・人口動態データ解説-合計特殊出生率誤用による少子化の加速に歯止めを-自治体間高低評価はなぜ禁忌か

・「ニッポンの結婚適齢期」男女の年齢・徹底解剖(5)―2018年婚姻届全件分析(再婚女性&総括編)―