この記事は2023年8月8日に「第一生命経済研究所」で公開された「現金給与、総雇用者所得は伸びる」を一部編集し、転載したものです。

賃金統計の変化

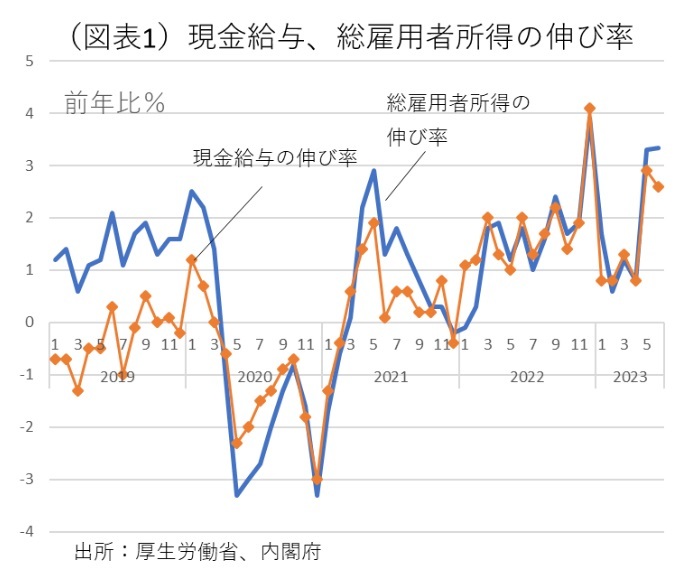

6月の毎月勤労統計では、現金給与総額の前年比が2.3%(速報)と高まった。賃上げ効果の底上げと、夏季賞与の増加の両面が寄与している。5月は、改訂されて前年比2.9%まで高まったので、これで2か月連続で高い伸びを記録していることになる。

筆者が注目するのは、これに雇用者数の伸び率を加味した「総雇用者所得」も同様に高い伸び率になることだ。内閣府は、月例経済報告の参考資料で、この総雇用者所得を発表している。6月はまだ未発表であるが、筆者の推計では、前年比3.3%と5月(3.3%)並みの高い伸びになると予想している(図表1)。この計算は、総務省「労働力調査」の非農林業・雇用者の前年比1.1%で人数を求め、

総雇用者所得=1人当たり現金給与×雇用者数

としている。現金給与が2.3%、雇用者が1.1%となり、端数調整をして総雇用者報酬3.3%となる計算である。

この伸び率は、2020年に始まったコロナ禍以降では、2022年12月(3.9%)に次ぐ高い伸びになる(2023年5月に並ぶ)。マクロ消費に対するインパクトは、この雇用者所得の総額で決まってくるので、5・6月と所得面で大きな追い風が吹いていることになる。

高い伸び率は続くのか?

多くの人の関心は2つである。①7月以降も高い伸び率が継続するのか、そして、②いよいよ実質賃金までプラス転化するのか、という点である。

まず、7月の毎月勤労統計は、高い伸び率が継続する蓋然性は高いとみる。例年の現金給与は、6・7月と賞与要因で動かされる。6月の特別給与は、前年比3.5%と高く、全体の寄与度も大きかった。おそらく、その流れは7月も継続するに違いない。

問題は8月以降である。夏頃から、春闘で賃上げを決めた大企業に追随して、中堅・中小企業が賃上げを行う。人件費ベースでみれば、資本金10億円以上の大企業が占める割合は、約1/4(25%)に過ぎない。だから、中堅・中小企業が追随してきてこそ、賃上げは本物になってくる。4~6月の個人消費が盛り上がり、それが中堅・中小企業の売上増に波及すると、賃上げの余力が高まる。4~6月の総雇用者所得の伸び率が高まることは朗報である。2023年夏季賞与が好調であることも、中堅・中小企業に収益拡大の効果が及んでいる蓋然性を高める証拠になっている。

物価が鈍化したときに実質賃金プラス

賃上げについて冷ややかにみる意見は根強い。代表的な意見は、「実質賃金は依然マイナスではないか?」という反論だ。6月の毎月勤労統計でも、実質賃金の前年比は▲1.6%で、これで15か月間連続でもマイナスになる。

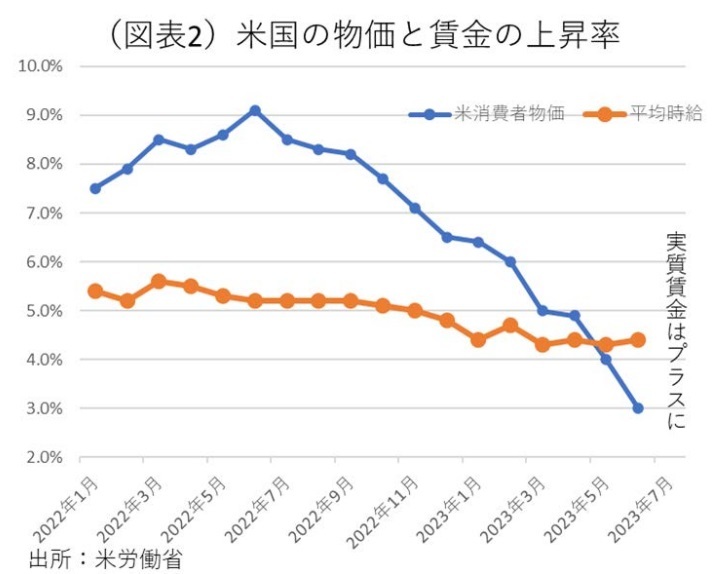

しかし、この実質賃金マイナスは、冷静な議論を要する。実質賃金マイナスは、日本独自の動きではない。欧米でも全く同様なのだ。そして、過去のパターンでは、物価上昇率が落ち着いてくると、そのときになって物価を上回る賃金上昇が実現している。これは、第二次石油危機後の1980年代所得でも同じだった。

米国のデータをみると、6月の消費者物価が前年比3.0%まで大きく鈍化して、ようやく賃金=平均時給の前年比4.4%の方が高くなっている。米国でさえ、実質賃金のプラスは2023年5・6月にようやく訪れているのだ(図表2)。

すると、日本の場合もやはり消費者物価の伸び率が鈍化してからが勝負だ。輸入物価の前年比が鈍化して、それが約6か月遅れで消費者物価の財価格を押し下げてくるはずだ。計算上は、2023年9月頃から消費者物価の伸び率は鈍化してくる。ならば、実質賃金が日本でもプラスになるチャンスは、2023年9~12月のどこかでやってくると期待できる。

もちろん、そこまでに現金給与(=名目賃金)の伸び率が前年比2~3%台の高い伸び率を維持してくれなくては、実質賃金のプラスは望めない。つまり、中堅・中小企業への賃上げの波及が、2023年9~12月の実質賃金の伸び率を決めることになる。

実質賃金プラスの原理

多くの人が「実質賃金がプラスにならない」と嘆く。そして、賃上げをもっと積極的にすれば、物価を上回る賃上げができると考えてしまう。これは、経済学の思考法とは食い違う。名目賃金を上げても、人件費分まで価格転嫁されれば、実質賃金はチャラになる。経済学的な発想では、そう考えるのが一般的だと思う。

ならば、実質賃金の上昇をどうすれば実現できるのか。それは生産性上昇が鍵を握る。生産性上昇=1単位の労働投入量に対する成果の増加によって、賃上げの原資が増えるとき、価格転嫁をしなくても賃上げができる。生産性上昇を伴う企業の成長だけが実質賃金をプラスにできる。

ところが、この説明は、一般の人には極めてわかりにくい。口頭説明で納得を得るのは至難の業だ。そして、現在、生産性上昇が進んでいるのかどうかもわからない。だから、実質賃金について話すと、誰もが混乱して前向きな議論ができなくなる。筆者は、実質賃金論とは、典型的な迷宮型議論だと思う。

実のところ、筆者は、それを克服するための論法を持っている。生産性という尺度を用いずに、その代理変数として、企業の損益で説明する方法だ。

企業にとって、人件費=固定費の負担が軽くなっていれば、それは疑似的に生産性が高まっている。製造業の経営者は、設備稼働率が上がっているとき、固定費以上に変動利益が増加していることを経験的に知っている。稼働率が上がるということは、人件費を増やさずに、生産物が増えていくことだからだ。人件費=労働投入量と読み替えれば、そこで生産性が上昇していることは直感的にわかるだろう。

それは、財務的に企業の損益分岐点売上高比率が低下していることを意味する。損益分岐点売上高比率=固定費÷変動利益になる。つまり、人件費を増やすことなく、稼働率アップで利益が増えていく局面が、損益分岐点の低下なのだ。繰り返すが、これは生産性上昇とほぼ同じことである。

最近の財務省「法人企業統計」では、非製造業の損益分岐点がコロナ禍前の程度まで着実に低下してきている(図表3)。これは、非製造業の生産性が高まっている証だ。

なお、損益分岐点がわかりにくければ、労働分配率で考えてもよい。稼働率が高まるとき、労働分配率=人件費÷変動利益は低下する。つまり、変動利益の増加率だけ人件費を増加させる余地が生じる。労働分配率が低下しているとき、価格転嫁をしなくても人件費を増やす余地が出てくる。

価格転嫁による物価上昇率<賃金・人件費の上昇率

そうした賃上げは、まさしく実質賃金をプラスにできる変化となる。

現在、経済再開によって、飲食・宿泊サービス、生活関連・娯楽サービスなどの活動量が急回復している。すでに、強烈な人手不足になっている事業者も多い。つまり、減らしすぎた人員を復元し、それでも人員が足りなくなって増員を図ろうとしているのだ。これは、まさしくサービス業で生産性上昇が起こっていることの象徴だろう。

6月の毎月勤労統計では、サービス業の現金給与の伸び率が高まっていた。生活関連サービスは前年比7.3%、複合サービスは同7.2%、その他のサービスは同8.0%、飲食サービス等は同3.3%、運輸・郵便は同12.9%である。これは、サービス業の稼働率が2023年に入って徐々に回復していることを反映するものだと考えられる。

今後、夏場以降の賃上げを支えるのは、経済再開によって、収益性を高めた(=損益分岐点の低下)事業者の労働分配の促進によって行われることであろう。