この記事は2023年11月1日に三菱総合研究所で公開された「サーキュラーエコノミーを加速させる指標活用」を一部編集し、転載したものです。

サーキュラーエコノミーを加速させる指標活用

事業や業界に応じた適材適所な「可視化」のススメ

持続可能な社会を実現する切り札として、カーボンニュートラルと並んで早期の社会実装が期待されるサーキュラーエコノミー(CE)。政府も「持続的な経済成長に欠かせない」として、首相が自ら関係省庁への取り組み強化を指示している。CEの実現には、取り組みや効果を「可視化」する必要があり、各企業は自社の業界の特徴や事業形態にあわせた指標の活用が不可欠だ。

CE時代に即した新たな指標活用が重要となる

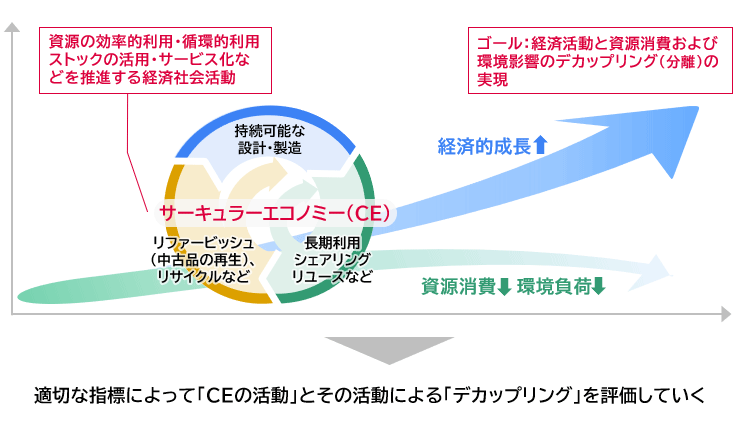

2015年に欧州委員会が初めてサーキュラーエコノミー(CE)に関する政策パッケージを発表してから既に8年が経過しようとしている。CEとは資源の効率的・循環的利用を通して、環境影響と経済成長をデカップリング(分離)させようとする経済モデルの考え方である。これまでのリニアエコノミー、いわゆる大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動では、資源消費量の多寡と経済成長のスピードは一般的に正の相関関係にあり、資源消費の量を抑制することは経済活動の縮小につながる関係にある。しかしCEはこれを転換しようとしている。

CEの概念は社会に広く浸透しつつあり、すでに多く取り組まれているリサイクルに加え、修理やリファービッシュ(中古品の再生)、シェアリングなど、循環による経済価値を生み出す新たな事業形態へも注目が集まっている。またリサイクルに関しても、これまで進めてきた廃棄物処理としてのリサイクルという発想を超えて、資源を再び社会に供給するための仕組みとして捉えなおす必要がある。国や自治体だけでなく、企業としてもこのような幅広いCEの概念に貢献・適合していくことが求められている。

企業が自らのCE移行を推進するためには、自社の事業内容を踏まえて、資源消費を抑制しながらも経済価値を追求することが求められる。さらには、CEへの移行に即して転換した先の自社事業のあり方をゴールに据え、そこに向けた進捗を測るための「指標の設定」をすることが不可欠である(図)。これまでの資源循環では一般的にリサイクルできないごみを出さないこと(ゼロウェイスト)やそれによる最終処分場の残余年数の延長がゴールとして社会で認識されていたため、取り組みの進捗の度合いを測る指標としては、企業活動による廃棄物の最終処分量、熱回収を含めたリサイクル量といった指標がよく用いられてきた。しかし昨今のCEの概念を反映させた評価では、「インプットにおける循環の割合(リサイクル材の使用)」や「資源利用量あたりの経済的価値」など、より多くの視点に基づく評価が必要となる。CEへの移行に向けて、企業が自らの活動を評価・開示するための指標についてもアップデートが求められている。

図 CEの指標の基本的な考え方

「サーキュラリティ」の指標は多様である

これまでもCEの効果を定量的に評価する試みが行われ、数値指標もいくつか提案されてきた。これらの指標は、「サーキュラリティ」というCEへの適合度合いを意味する単語を付して、「サーキュラリティ指標」と呼ばれている。

サーキュラリティの評価の難しさは、単一の指標だけでは適切な測定ができないことにあり、現状としては複数の指標を組み合わせた方法が提案されている。

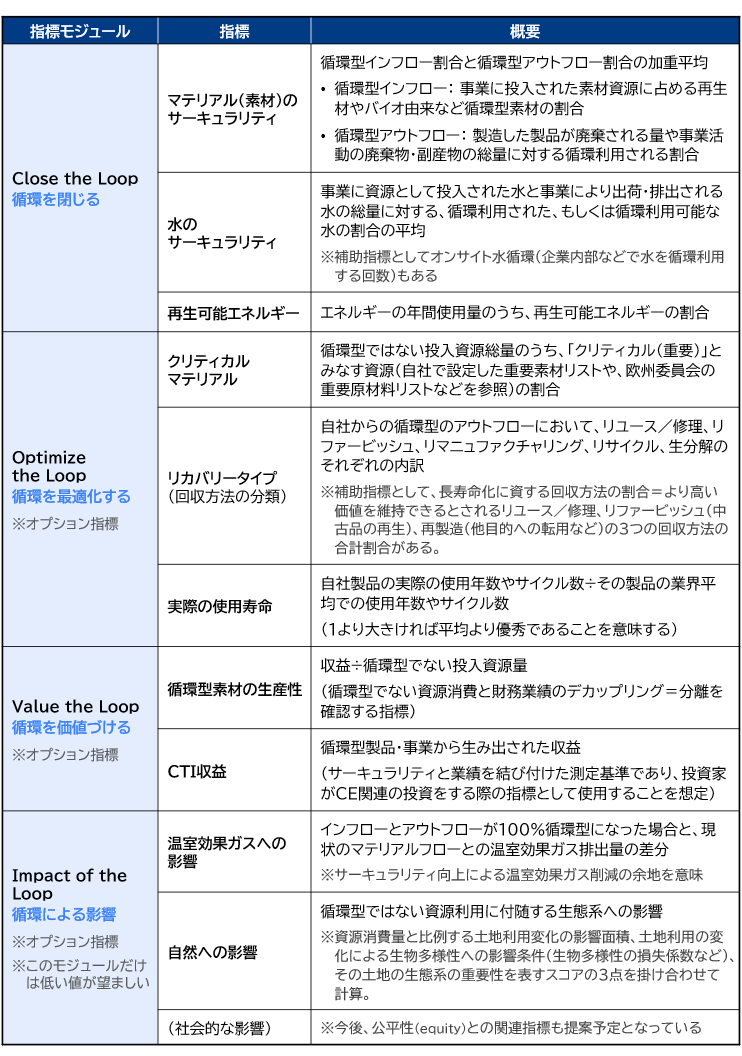

有力な取り組みの一つとして、「持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)」による「循環移行指標(CTI)」がある。CTIは企業のサーキュラリティ測定の普遍的なフレームワークの提案を目指し、既存指標に分析を加えるなどしたうえで、2020年に公表されたものである。CTIの評価の方法論はその活用方法とともにレポートにまとめられており、指標の追加などを経て、2023年時点では主に10の指標からなるv4.0が最新版として公表されている。

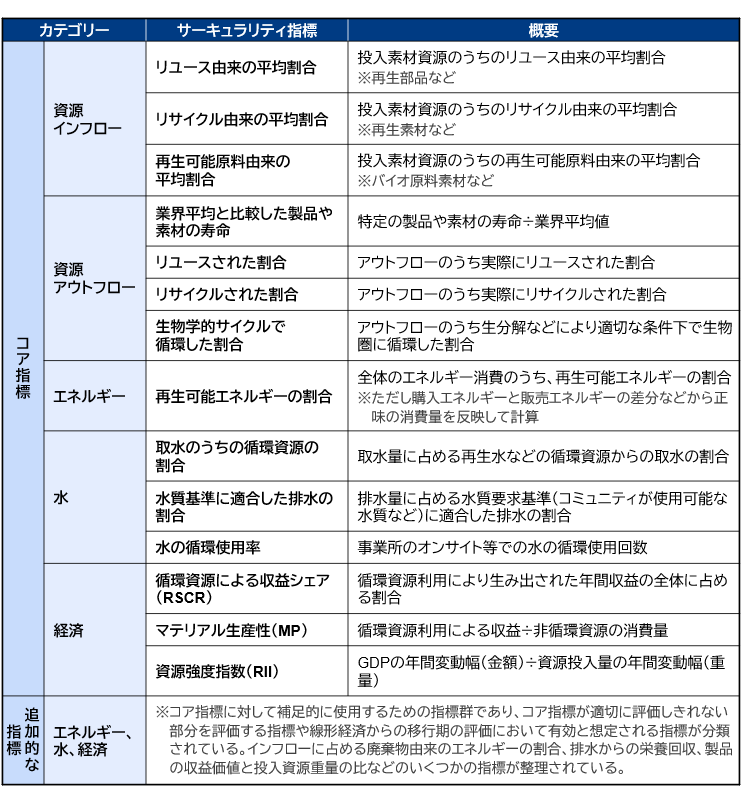

こうした既存の指標も参考にしつつ、現在ISOでもサーキュラリティの測定と評価に関する枠組み規格(ISO59020)の策定に向けた手続きが行われている。この規格案はサーキュラーエコノミーを扱う技術委員会(TC323)にて検討が行われていたもので、2023年2月に国際規格案(DIS)として登録された。今後は最終規格案として取りまとめられ、各国の投票などを経て最終的に発行される予定である。ただし、ここで検討されている国際規格は、サービス・製品、企業組織単位の評価にとどまらず、組織群や地域、国単位での評価を想定しているため、単体の企業における評価には適さない指標も含んでいる。

具体的なサーキュラリティの指標群として、表1に「WBCSDのCTI」、表2に「ISO59020の国際規格案における指標群」を紹介する。両者はもともとの評価対象の範囲などが異なってはいるが、いずれも資源の投入と排出のうち循環型である割合を基本の指標としている。

また、水やエネルギーへも拡張されたサーキュラリティ指標、さらには循環で生み出された経済価値を評価するための指標についても同様のものが整理されている。一方で、より企業・組織や製品・サービスの評価にフォーカスしているWBCSDのCTIでは、製品が廃棄された後にどのような有効利用がされるかの内訳(修理、リユース、リファービッシュ、リサイクルなどのそれぞれの割合)も指標として提案しており、事業モデルの資源効率性の高さにまで着目している。CTIの中では気候変動や生物多様性などに対する資源利用の影響を評価する枠組みも含まれており、他の環境分野への影響を考慮しながらサーキュラリティを高めていくことも求められている。

このようにCEの達成に向けて提案されているサーキュラリティ指標には、物理的側面、経済価値との関係、事業モデルの資源効率性など、多面的な評価が含まれている。業界や個別企業の事業モデルの違い、評価結果の用途(自社内での事業評価やモニタリングのためか、EUで義務化が進められているようなESG情報開示のためか等)、評価対象のレベル(製品・サービスでの評価か、あるいは企業単体としての評価か等)に応じて利用する指標は異なる。行政や第三者評価機関が製品・サービスレベルの評価として複数製品の比較に指標を用いるのであれば、その業界や製品タイプの特性に合わせ、例えば平均的に使用量が多く重要度の高い資源に着目した共通指標を設定することになる。一方企業レベルでの自発的な指標活用であれば、その企業固有の事業ポートフォリオやCEへの移行戦略に沿った指標の設定が必要になるだろう。企業での指標活用のポイントについては次節で述べる。

表1 WBCSDによる循環移行指標(CTI v4.0)の概要

表2 ISO59020国際規格案におけるサーキュラリティ指標群の概要(2023年2月時点)

自社事業に即した指標の設定が不可欠 国際的にCEへの移行に向けた取り組みやサーキュラリティ指標の検討が進み、日本政府もCE移行に向けた政策パッケージを打ち出している。日本企業もCEへの移行を本格化させなければならない。冒頭で述べたように、企業が目指すべきゴールを定めてまい進するためには、自社のCEに関する取り組みやパフォーマンスを客観的に評価する指標が不可欠である。

指標は自社の取り組みの進捗を定量的に把握するためだけでなく、自社や自社製品のパフォーマンスを外部のステークホルダーに客観的に評価してもらうためのツールにもなる。企業がCEへの移行に真剣に向き合うことの意義が拡大する中で、指標が担う役割も大きくなるだろう。とはいえ、一企業でも取り扱っている資源は多種にわたる。資源によっては循環構造も異なる。前述のサーキュラリティ指標をそのまま適用することは難しいだろう。国際的なサーキュラリティ指標を参考にしつつ、事業内容やサプライチェーン上の外部環境やリスクを踏まえて重要度が高い資源に着目する、自社のビジネスモデルを踏まえてCEへの貢献度として測定できる項目を明確化するなどして、事業の実態に即した指標を検討することが求められる。

では、自社にフィットするCE指標をどのように設定すべきか。まず、目の前にある事業およびサプライチェーン全体を見渡し、資源効率性の観点から改善できる点を明確にすることが重要である。新規の資源投入量を抑制し、循環資源の利用量を最大化する。製造業であれば、資源利用量、再生可能資源量、再生材利用量、リサイクル量、あるいはそれらの割合などが資源効率性を測る指標になるだろう。

しかしながら、これらの指標だけを見て取り組みを推進すると、いたずらにコストを増加させるおそれがある。したがって、自社製品の付加価値を高めるにはどうすればよいかも考え併せ、その観点も織り込んだ指標、例えば、製品・サービスごとの資源利用量あたりの付加価値生産性などに関わる指標を生み出すことが望まれる。

経営視点も含めたこのような指標を見いだせると、資源利用量を抑制しながら付加価値が高まり、取り組む際のインセンティブも増えることが期待される。結果として、新たな製品や素材の開発、製品の提供形態の変化、新たな価値の訴求など、ビジネスモデルの変革や創出につながる可能性もあるだろう。

また前述のとおり、国際的に検討されているサーキュラリティ指標は、資源消費量以外の環境影響の考慮も求めている。CE移行に向けて設定した指標に基づく取り組みが、気候変動や生態系など他の環境要素に負の影響を与えないかという点に留意も必要である。

カーボンニュートラル実現に向けた取り組みと合わせて、サーキュラーエコノミーへの移行は企業による対応への要請が今後さらに強まっていくものと考えられる。対応が遅れると、事業機会の損失のみならず、取引先の喪失にもつながりかねない。この機にリスクではなくチャンスとしてCEを捉え、自社事業に即した指標を設定し、CE移行に向けた取り組みをこれまで以上に推進すべきである。

著者紹介