この記事は2024年2月2日に「第一生命経済研究所」で公開された「高まる賃上げ機運」を一部編集し、転載したものです。

アンケート調査も24年春闘の高い賃上げ率を示唆

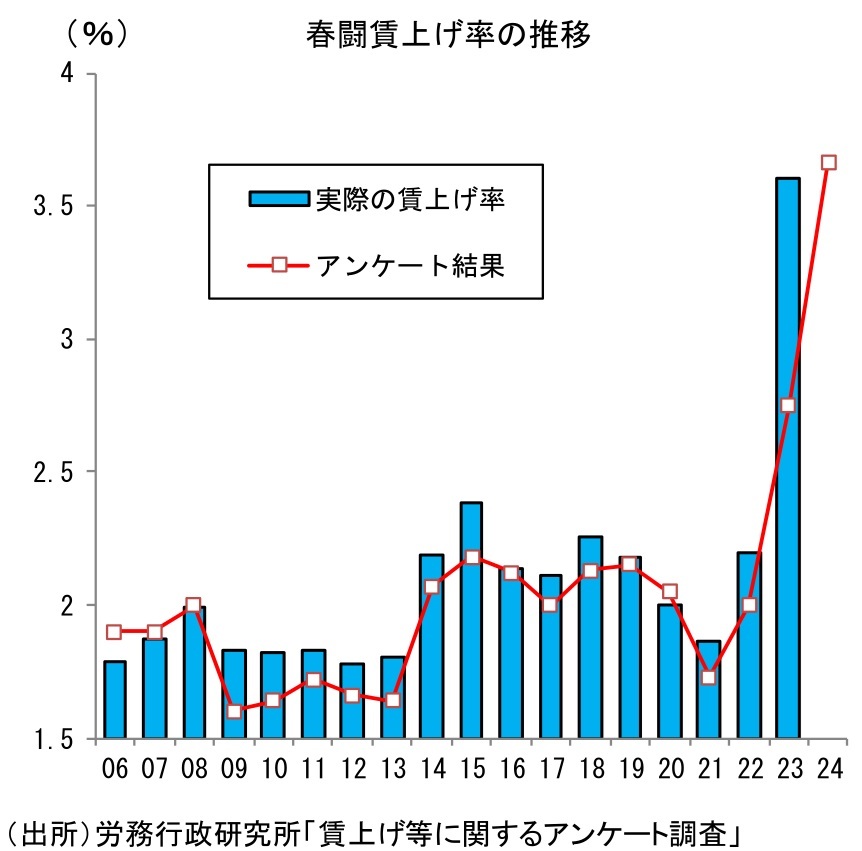

労務行政研究所が1月31日に公表した「賃上げ等に関するアンケート調査」によると、2024年の賃上げ見通しは3.66%となった。非常に高い伸びとなった23年春闘における賃上げ率実績である3.60%をやや上回る数字となっており、賃上げ機運が高まっていることを示す結果と言える。

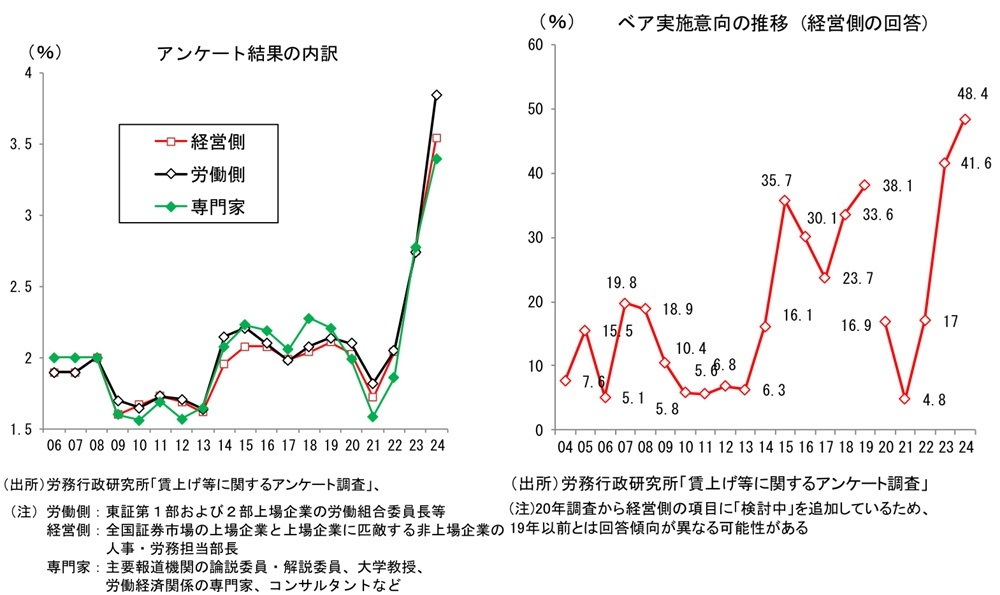

このアンケートの調査対象は、労働側は東証プライムおよびスタンダート上場企業の労組委員長等、経営側は全国証券市場の上場企業と上場企業に匹敵する非上場企業の人事・労務担当部長等(*1)である。労使の交渉当事者が回答しているという点に特徴があり、調査結果は実績と連動することが多い。物価と賃金の好循環実現のため、春闘の結果に注目している日銀にとって、今回の結果は2年連続の高い賃上げに向けての自信を深めるものと言えるだろう。

*1:その他、労働経済の専門家(主要報道機関の論説委員・解説委員、大学教授、労働経済関係の専門家、コンサルタントなど)も対象となっている。

高い賃上げの背景にあるのは、①物価高への配慮、②好調な企業業績、③人手不足感の強まりである。賃上げが物価上昇に追い付かない状況が長期化していることへの問題意識は高まっており、24年春闘でも物価高への配慮が行われるだろう。企業業績は底堅く、利益水準も高いことから賃上げ余力も存在することに加え、人手不足感が強まっていることも人材確保の面から賃上げに繋がる。相対的に業況が厳しい中小企業においても、③の観点から防衛的な賃上げを行わざるを得ないだろう。

なお、通常はアンケート結果と実績は近い数字になることが多いが、23年春闘では実績がアンケート結果を大きく上回っていた(見通し2.75%、実績3.60%)。これは、アンケートの集計期間が12月初~1月半ばで、おそらく12月に提出された回答が多いことが影響していると思われる。23年春闘では、物価の伸びが急加速するなか、23年入り以降に賃上げムードが一気に盛り上がったことから、アンケート集計段階では十分に賃上げ動向を反映しきれていなかったものと思われる。

一方、今回の春闘では経団連、連合とも早い段階で賃上げに向けての強い意欲を示したほか、春闘での交渉を待つことなく高い賃上げ実施を表明する企業も多くみられ、表明時期も昨年対比早い。12月初~1月半ばという時期のアンケートにおいても今回高い賃上げ見通しが回答されたことは、昨年よりも早い段階で賃上げ機運が醸成されていることを示していると言えるだろう。

また、今回の春闘で良く聞かれるのが「昨年を上回る賃上げ」というフレーズだ。経営側、労働側とも23年春闘以上の賃上げを意識したコメントを出しており、労働組合の賃上げ要求も昨年以上のものが多い。また、賃上げ実施を表明した企業のほとんどは、23年の伸びを上回る賃上げ率を提示している。足元でも新たに24年度における賃上げ実施を表明する企業が増えているなど、昨年以上の賃上げに向けた機運は高まりつつあるように思える。なお、筆者は2024年の春闘賃上げ率は3.95%と、23年の3.60%を上回る賃上げが実現すると予測(*2)しているが、今回のアンケート結果は、そうした見方を裏付けるものと言えるだろう。

*2:詳しくは2024年1月24日発行の「春闘賃上げ率の見通し(改定版)~春闘賃上げ率は+3.95%と、23年をやや上回ると予想~」をご参照ください。

1 その他、労働経済の専門家(主要報道機関の論説委員・解説委員、大学教授、労働経済関係の専門家、コンサルタントなど)も対象となっている。

2 詳しくは2024年1月24日発行の「春闘賃上げ率の見通し(改定版)~春闘賃上げ率は+3.95%と、23年をやや上回ると予想~」をご参照ください。