この記事は2024年11月25日に「第一生命経済研究所」で公開された「実質賃金低迷の主因は低労働生産性の誤解」を一部編集し、転載したものです。

拡大が遅れる日本の一人当たり実質賃金

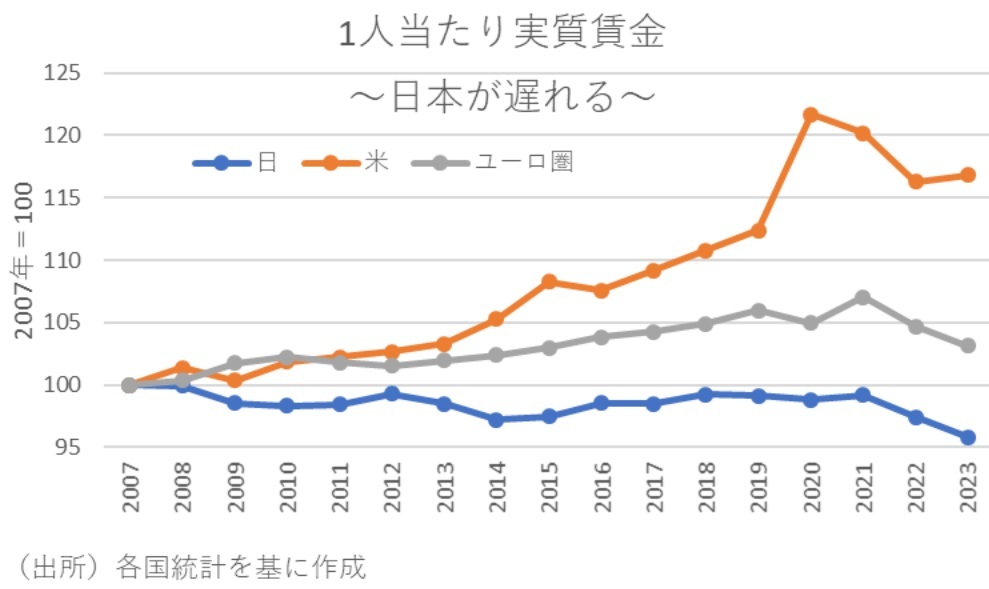

日本の実質賃金の上昇が海外に比べて大幅に遅れている。現行基準の米国労働時間データが存在する2007年以降の一人当たり実質賃金を日米欧で比較すると、2023年時点で米国が2007年対比で+16.8%、ユーロ圏が同+3.1%増加しているのに対し、日本は同▲4.2%減少していることがわかる。

実質賃金低下の主因は労働時間

一般的に、W:名目雇用者報酬、YN:名目GDP、YR:実質GDP、E:雇用者数、h:労働時間、PGDP:GDPデフレーター、PPCE:個人消費デフレーターとすると、一人当たり実質賃金=(W/PPCE)/Eについては、以下の式により要因分解できることが知られている。

つまり、「一人当たり実質賃金=労働分配率×労働生産性×交易条件×労働時間」となる。

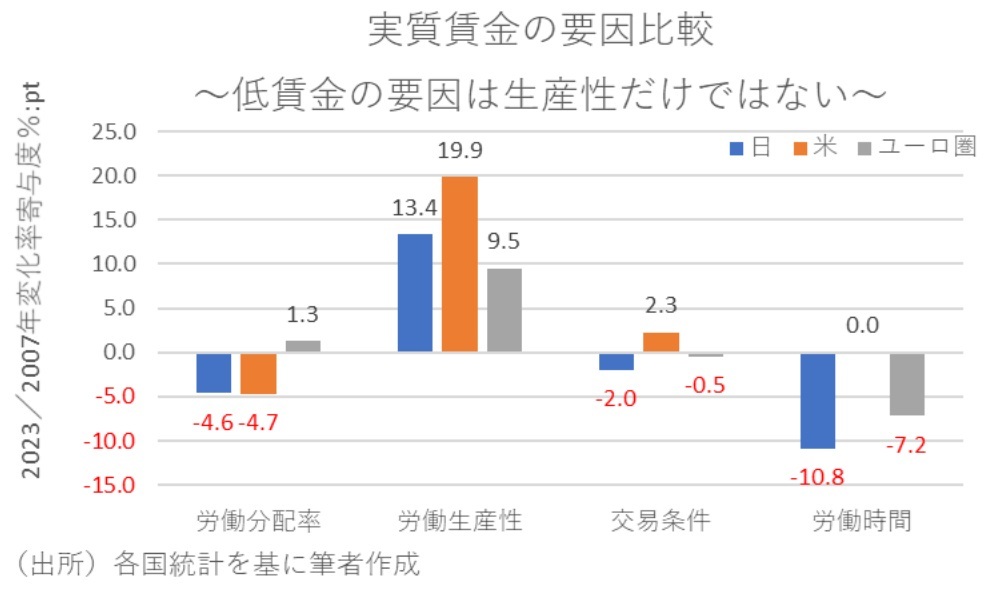

以上の式を用いて、日米ユーロ圏の一人当たり実質賃金が2007年対比で変動した要因について、その変動率を労働分配率、労働生産性、交易条件、労働時間に分解した結果を見ると、一般的に実質賃金低迷の主因と言われている労働生産性は米国ほどではないものの、ユーロ圏よりは高い押し上げ要因となっていることがわかる。

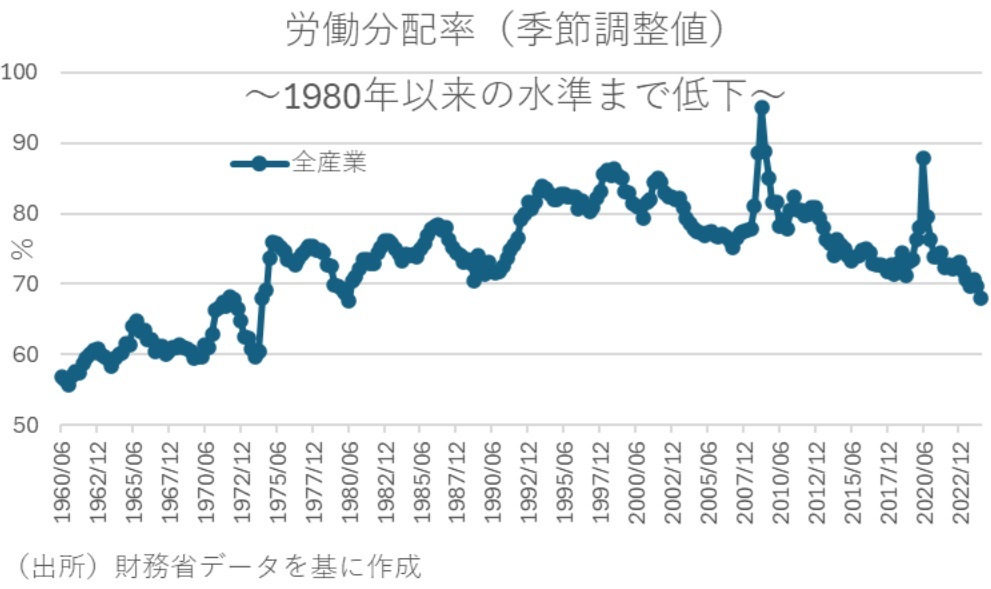

一方、労働分配率の要因については、米国と日本が同程度の押し下げ要因になっている一方で、ユーロ圏については押し上げ要因として作用していることがわかる。また交易条件に至っては、食料やエネルギーの国内供給力が高い米国がプラスに作用している一方で、ユーロ圏は小幅マイナス、そして一次産品の国内自給率が低い日本に至っては大幅な実質賃金の押し下げ要因となってきたことがわかる。そして何といっても、日本は労働時間が最大の一人当たり実質賃金押し下げ要因になっていることがわかる。

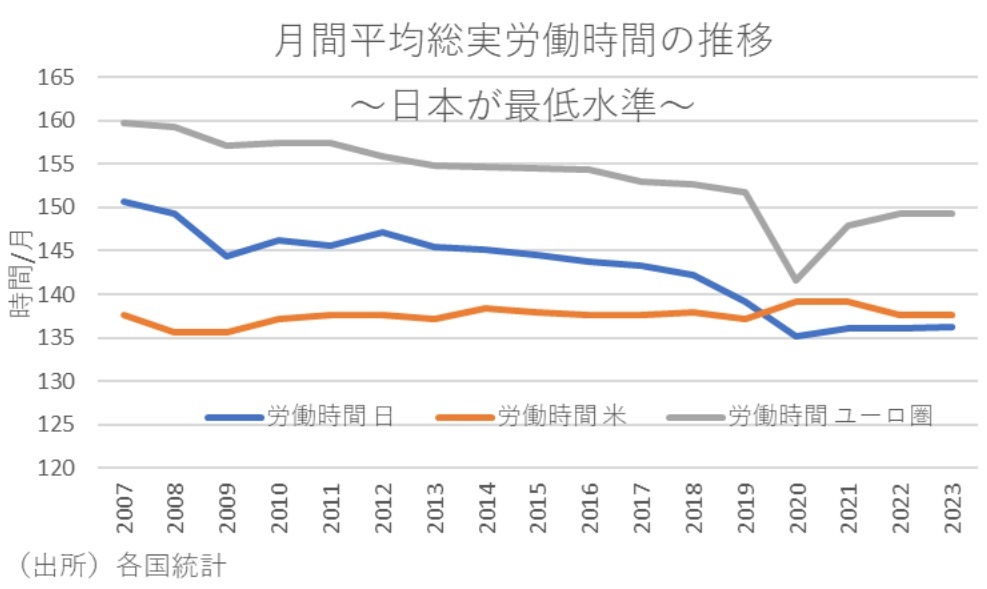

そこで、日・米・ユーロ圏の月平均総実労働時間の推移を比較すると、日本だけ働き方改革に伴う労働時間規制が強化された2010年代後半以降、急速に労働時間が減少していることがわかる。

こうしたことから、日本の実質賃金を欧州並みにあげるのであれば、労働生産性を高めることもさることながら、労働分配率や交易条件に加えて、労働時間のマイナス寄与を縮小させることが必要になるといえよう。

日本の実質賃金上昇に求められる政策

以上を踏まえて、以下ではこれからの実質賃金の安定的な上昇向けて、経済政策運営に期待することについて述べてみたい。

33年ぶりの高水準となる春闘賃上げ率や32年ぶりの国内設備投資額という潮目の変化が起きている中で、賃上げと経済活性化を伴う良いインフレを定着させるためには、国内の供給力を強化し、日本経済を成長軌道に乗せていくことが不可欠だろう。

そのために、最も手っ取り早い取り組みとしては、労働時間のマイナス寄与を縮小させるべく、行き過ぎた労働時間規制の緩和が効果的だろう。過重労働を抑制することも重要だが、それによってもっと働きたい人の労働供給を抑制してしまっては本末転倒である。

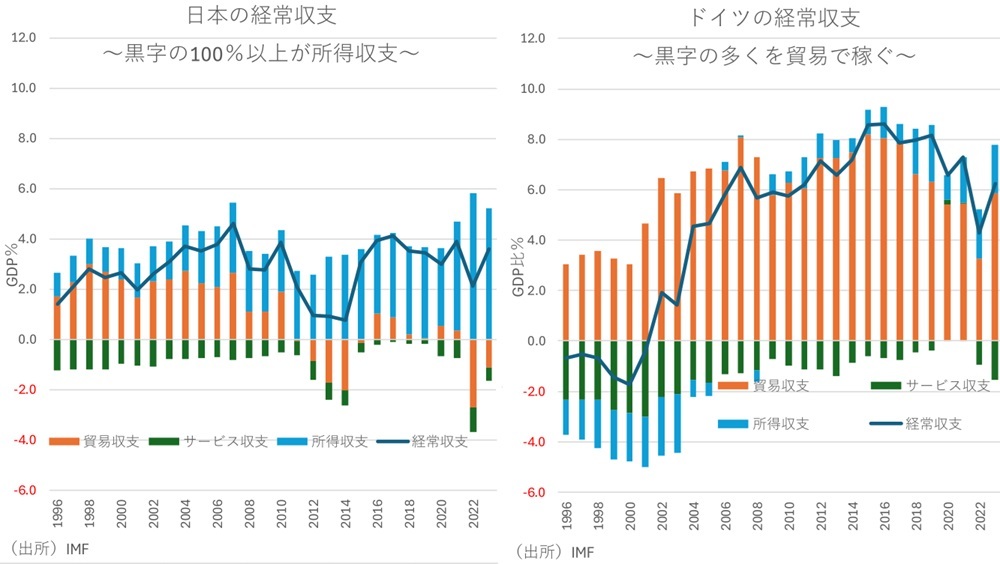

また、米国に劣後する労働生産性の引き上げに関しては、世界で誘致合戦となっている戦略分野への投資拡大に加え、国内の立地競争力向上につながる税制優遇や、そうした国内供給を担う人材育成も重要になってくるだろう。これからは生成AI全盛の時代になり、ホワイトカラー人材の需要が減る一方で、手に職系人材の需要が増えることが予想される。こうした変化に対応すべく、経常黒字のほとんどを貿易黒字で稼ぐドイツのマイスター制度等も参考にしながら、若いうちから手に職系人材の育成を進め、そうした人材が稼げる経済構造を構築することが不可欠だろう。

さらに、交易条件のマイナス寄与を縮小させるには、原発も含めた電力供給力向上などに向けた取り組みも重要だろう。

一方、2024年の春闘賃上げ率が33年ぶりの水準となったことで、一時的に実質賃金がプラスに転じており、今後のインフレ率低下とも相まって、来年度以降の実質賃金の安定的なプラスを期待する向きもある。

しかし、法人企業統計季報から簡便的に試算した労働分配率は1980年以来の水準まで低下しており、仮に労働生産性が上昇して交易条件や労働時間の寄与が押し上げに転じたとしても、実質賃金が上がりにくくなっている。

主な理由としては、労働市場の流動性が低いことで、経営側の人材流出に対する危機感が薄いことが指摘されている。こうしたことからすれば、政府は企業の約三分の二を占める赤字企業には賃上げ優遇税制よりも、中途採用を積極的にした企業や転職者に対する優遇税制を施すほうが労働市場の流動性を高めて、結果的に賃金上昇に結び付きやすくなろう。

さらに、年収の壁を意識して労働時間が抑制されていることも実質賃金の足を引っ張っている。ここに関しては、国民民主党が提唱している基礎控除引き上げによりある程度の労働時間増が期待されるが、社会保険料の130万円(もしくは106万円)の壁は残るため、非正規労働者が年収の壁を意識せずに働く環境を整備するには、こちらの壁をなくすことも望まれる。

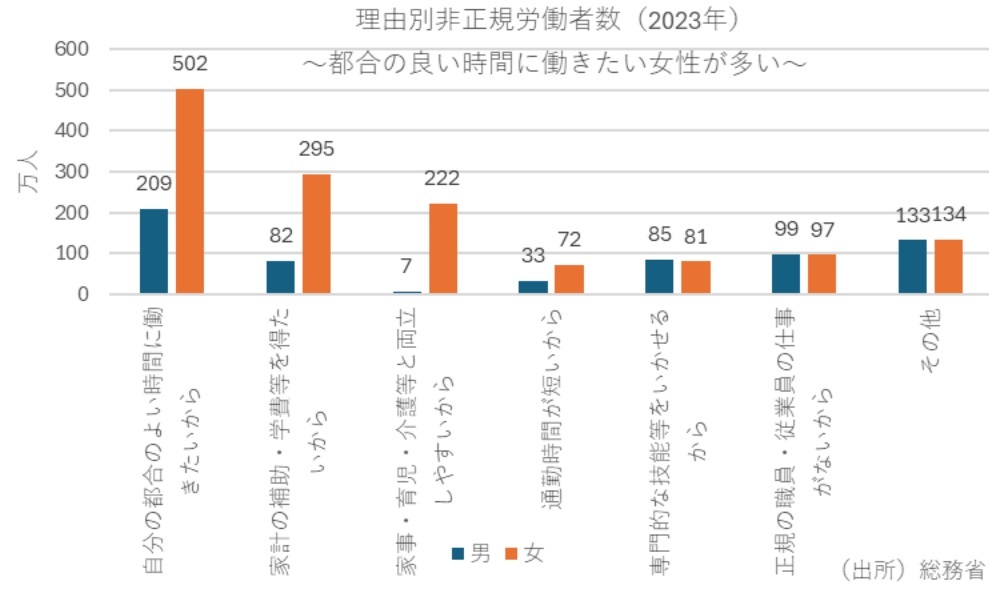

また、日本では就業者数の三分の一近くが非正規労働者であるが、実にその半分以上が都合のいい時間に働ける等として望んで非正規労働者となっている。政府も選択的週休3日制の導入を進めているが、すでに民間では週休4日制など、より都合のいい時間に働ける正社員の枠も増えてきている。こうしたことからすれば、官民ともより広く、都合のいい時間に働ける正社員の枠を増やすべきだろう。

日本は労働力不足というが、労働時間の減少や高い非正規労働者比率を見れば、まだ労働力の余地は残されている。日本の実質賃金が長期停滞してきた一因には労働者の努力不足などではなく、バブル崩壊後の政府の経済政策の失敗もある。それによって歪められてしまった価値観を、様々な側面から解凍していくことができれば、日本の実質賃金が安定的にプラスで推移するチャンスは大いにあると期待したい。