この記事は2024年5月8日に「第一生命経済研究所」で公開された「「二つの実質賃金」についての雑感」を一部編集し、転載したものです。

2種類の実質賃金が併記されることに

5月9日に公表される3月分の毎月勤労統計より、2種類の実質賃金が公表されることになる模様だ。これまでの毎月勤労統計では、名目賃金を実質化する際に消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」を用いて算出された実質賃金のみが公表されていた。しかし、今後は「総合」を用いて算出された実質賃金も併記されるとのことである。

物価が上昇している現在のような局面では、新たに公表される「総合」を用いた実質賃金の方が、従来の「持家の帰属家賃を除く総合」を用いた実質賃金よりも高くなる。明日公表される2025年3月分では、0.6%ポイント高くなるだろう。

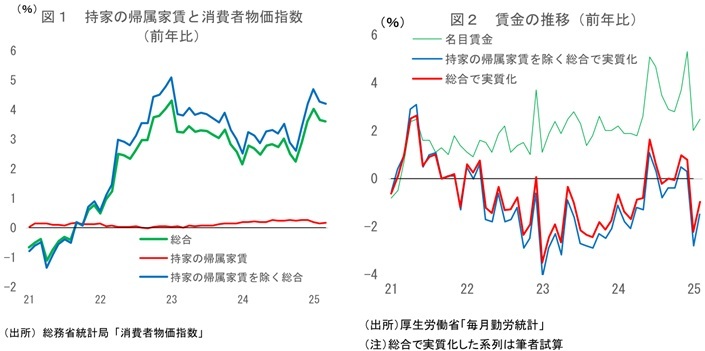

これは、「持家の帰属家賃を除く総合」よりも「総合」の上昇率が低いためだ。日本における消費者物価指数の「持家の帰属家賃」は、過去20年以上ゼロ近傍で推移しており、直近でも前年比+0.2%の小幅なプラスにとどまっている。一方で、持家の帰属家賃以外の物価の伸びはここ数年非常に高くなっており、両者の上昇率には大きな乖離がある(図1、2)。

その結果、上昇率が小さい「持家の帰属家賃」が含まれた「総合」は伸びが抑えられ、「持家の帰属家賃を除いた総合」よりも上昇率が低くなる。過去2年間を比較すると、「総合」は「持家の帰属家賃を除く総合」よりも平均して0.5%ポイント程度低い上昇率を示している。上昇率が小さい物価指数を用いて実質賃金を算出すると高く計算されることから、今回新たに公表される実質賃金は、従来のものよりも強い数値になるだろう。持家の帰属家賃は消費者物価指数に占めるウェイトが大きい(16%弱)ことから、これを除くか除かないかで大きな違いが出ることに注意したい。

なお、毎月勤労統計以外の経済指標においても、現在、家計調査の世帯収入の実質化には「持家の帰属家賃を除く総合」が用いられているほか、国民経済計算の雇用者報酬の実質化は「家計最終消費⽀出(除く持ち家の帰属家賃)デフレーター」によって行われている。今後については、従来のものに加えて、それぞれ「総合」による実質値も追加して公表資料に掲載する方向で検討されているようだ。

賃金の購買力か、国際比較か

持家の帰属家賃とは、持家を借家とみなした場合に支払われるであろう家賃のことであり、実際に家計が賃金を元に支出しているものではない。そのため、家計が得た賃金の購買力を測るという観点から、現実には取引されていない持家の帰属家賃を除いた物価指数で実質化を行うという方法がこれまで採られてきた。おそらく「総合」で実質化したものより家計の実感にも合うだろう。

一方、今回の変更(系列追加)で重視されたのは国際比較の観点だ。実質賃金が公表されている⽇本、アメリカ、イギリス、ドイツのうち、アメリカ、イギリス、ドイツでは持家の帰属家賃を含んだ「総合」で実質化が行われている(イギリスは参考値として「持家の帰属家賃を除く総合」を用いた実質賃金を作成)。実質賃金の推移を国際比較することはしばしば行われるが、その際には同じ条件で比較することが重要であり、「総合」で実質化した実質賃金が必要となる。また、「持家の帰属家賃を除く総合」は、一般のユーザーにあまりなじみのない系列であることから、単純に「総合」で実質化する方が分かりやすいという面もあるだろう。

なお、筆者は実質賃金において、家計が労働によって得た賃金の購買力を測定するという位置づけを重視している。その観点からは、名目賃金に対応する物価として「持家の帰属家賃を除く総合」を用いる方がより整合的だろう。今後も従来通りの実質賃金の方を主に使用することを考えている。

ただ、国際比較の観点からは、「総合」で実質化した実質賃金にも一定のニーズがあることも理解はできる。筆者としても、ユーザーニーズに対応する形で系列を追加することに強い異論があるわけではない。今後は、ユーザーが使用目的に応じて二つの実質賃金を使い分けていくことが重要だろう。

求められる丁寧な情報提供

今回の実質賃金の系列追加の議論は、異例のスピードで進んだ。3月24日の経済財政諮問会議において国際比較の観点からの系列追加の議論が浮上した後、4月18日に有識者会議(賃金・所得統計の在り方に関する検討会)が開催、4月25日に統計委員会に報告、5月9日に新系列公表と、かなりの急ピッチである。また、通常、経済指標において系列の追加等の比較的大きな変更がある場合、基準年の変更時や年度替わり等にあわせて行われることが多いが、今回は3月分という珍しいタイミングでの変更となった。迅速な対応とも受け取れる一方で、少し急ぎ過ぎのようにも思える。実質賃金を高めに算出するための変更と邪推されないためにも、学者・エコノミスト等に広く意見を募るなど、もう少し時間をかけて議論した方が良かったのではないだろうか。

なお、今回の系列追加によって、実質賃金は二つ存在することになる。前述のとおり用途によって使い分けるということではあるが、分かりにくさは否めない。報道等でも、どちらを主として扱うか、多少の混乱がみられるかもしれない。二つの実質賃金の違いや追加の経緯等について、厚生労働省は丁寧な情報提供を行うことが重要だろう。また、ここで筆者が強調したいのは、こうした情報提供には事前のアナウンスも含まれるという点だ。今回の実質賃金の系列追加については厚生労働省の毎月勤労統計のHPに現時点で記載がなく(*1)、ユーザーは報道等によってこうした変更を知る事態となっている。混乱を招かないためにも事前のアナウンスは必須と思われるため、今後は対応を強く求めたい。

*1:内閣官房「賃金・所得統計の在り方に関する検討会」の説明資料には記載があるが、一般のユーザーがこうした資料を見る可能性は低い。毎月勤労統計のHPに事前に記載することが必要と思われる。