(本記事は、三枝 元氏の著書『最速2時間でわかるビジネス・フレームワーク』ぱる出版の中から一部を抜粋・編集しています)

生産性

【使う目的】職場や自分の仕事の効率を上げる

- シーン

- カーディラーの営業マンであるカズタは、職場の業務改善プロジェクトのメンバーに選ばれた。テーマは、「生産性の向上」である。 「営業はやっぱり外まわりしてなんぼの世界だから、会議の時間は削らないと」「そういえばこの間テレビで営業管理ソフトの宣伝をしてたな。使えるんじゃないか?」「モバイル機器を持たせたらいいんじゃないか?」いろいろとアイデアが浮かぶが、提案として上手くまとめることができない。 考えているうちに、「そもそも生産性って何だろう?」とよくわからなくなってしまった。 何か生産性を上げるためのフレームワークはないだろうか?

フレームワークの説明

生産性とは、「INPUT(投入資源)」からどれだけのOUTPUT(成果・産出物)を生み出せるか」ということです。

INPUTの代表例は、時間や投入金額、人数です。一般的にはコストにあたるものです。OUTPUTは、付加価値額が用いられますが、売上や利益が典型例です。ただし生産部門なら生産数量、スタッフ部門なら処理件数などを用いるとよいです。

なぜ必要か?

一般的には生産性を上げるためには、INPUT(時間やコスト、労力)を下げることばかり目が行きがちですが、別にINPUTを下げなくてもOUTPUTが増えれば生産性が上がることに注意してください。いや、INPUTが増えてもそれ以上にOUTPUTが増えれば生産性は上がるのです。何もコストカットだけが生産性の向上ではありません。

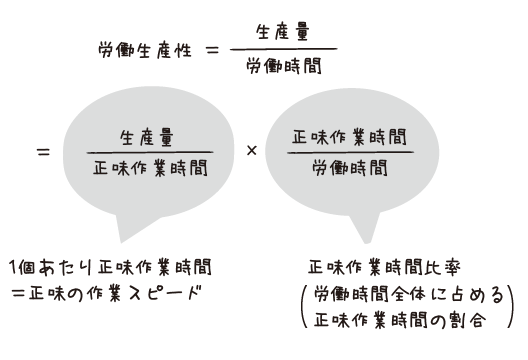

さて、多くの場合、働く人間個人にとって、生産性とは「労働生産性」ととらえていいでしょう。2行目の式は、1行目の式の分子と分母に「正味作業時間」を加えて分解したものです。

1日8時間労働として、がっちり8時間作業をするということはまずありません。たとえば準備であるとか、ミーティングであるとか、待機や連絡待ちであるとかいった、直接的には作業とは言えないものもあります。

前の式を見ると、労働生産性を上げるには、「正味の作業スピードを上げる」か「正味作業時間比率を上げる」かの2つの選択肢があることがわかります(両方上げてもいいです)。

では、労働生産性を上げるためには、どちらが有効なのでしょうか。もちろん「正味の作業スピードを上げる」のは大事ですが、ある程度慣れてくるとこれ以上はスピードを上げられなくなります。

むしろ「正味作業時間比率を上げる」ほうに注目したいところです。無駄なミーティング、無駄な待機時間、非効率な準備作業といったことをやめるということです。こちらのほうがインパクトは大きいでしょう。

シーンの場合はどうするか?

シーンについて言えば、まず「自分の職場における生産性とは何か」をしっかり定義する必要があるでしょう。この場合、INPUTはおおむね「時間」でよいと思いますが、OUTPUTは売上、利益、受注件数(受注台数)が考えられます。その上で、「OUTPUTを上げる」「INPUTを下げる」のどちらを優先するか検討するとよいです。

営業部門の生産性を上げるには、まず分子の売上を増やすことを考えるべきでしょう。

労働生産性ということで言えば、「正味作業時間比率の向上」を検討しましょう。ミーティングの効率化(回数削減、時間短縮)、事務処理作業の効率化を図って正味の営業時間を増やすことが求められます。

- ・自分にとっての生産性を定義しよう! ・その上で「OUTPUTを上げるか」「INPUTを下げるか」を検討すること。

80対20の法則

【使う目的】対策すべき問題の優先順位を絞る

- シーン

- 文房具店に勤めフミオは定番商品の在庫管理方法について提案書をまとめるよう命じられた。 これまでは月に1回スタッフが商品の在庫を確認し、在庫が無ければ卸やメーカーに発注をかけていた。同店では、商品によっては在庫切れが生じたり、逆に過剰在庫が生じたりといった事態が生じていた。 対象となる定番商品の品目数は多く、すべての商品をきちんと管理するということは現実的に不可能である。 在庫管理方法について、フミオはどのような提案をすべきだろうか?

フレームワークの説明

80対20の法則(パレートの法則)とは、「全体の数値の大部分(80%)は、全体を構成するうちの一部(20%)の要素が生み出している」というものです。

20世紀初頭にイタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが、「2割の高額所得者のもとに社会全体の8割の富が集中し、残りの2割の富が8割の低所得者に配られている」ことを見つけたことが起源です。

80対20の法則をパレート図と呼ばれるグラフで示すと次のようになります。縦軸(右軸)には累積構成比を、縦軸(左軸)には発生頻度をとるのが一般的ですが、発生頻度以外に他の重要指標(金額、件数など)を用いても構いません。

上のパレート図では、全体の半分以上がAによって占められ、AとBで全体の80%になることがわかります。

なぜ必要か?

ビジネスに関係がある80対20の法則としては、次のようなものがあります。

- 売上の8割は全顧客のうちの2割の主要顧客によってもたらされている

- 売上の8割は、全商品の2割の売れ筋商品が生み出している

- 仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している

- 製品不良の8割は、上位2割の原因によってもたらされている。

製品不良を例に80対20の法則の意義を説明します。製品不良の原因が仮に8つあったとして、すべての原因について対策を講じることは非効率です。通常は、全体の8割を占める要因に的を絞って、優先的に対策を講じることになります。この例では、塗装から作業の4つを優先し、滅多に起きない残りの原因には手をつけません。

シーンの場合はどうするか?

シーンの場合、おおよそ次のような方針となるでしょう。

まずそれぞれの商品の年間販売金額を集計し、金額が高い順に並べる。

次に次のようなパレート図を作成し、構成比率の80%程度を占める商品AからDまでは、まめに在庫確認し、品切れや過剰仕入れを起こさないようきちんと需要予測して発注する。それ以外は現状どおりの管理とする。 ※単純化のため品目数は少なめにしています。

あるいは金額の累積構成比が80%を占める品目をA品目、15%を占める品目をB品目、5%を占める品目をC品目とし、A品目は重点的に管理、B品目は現状維持、C品目は管理を緩める(ABC分析)。

- ・すべてを一律に管理するのは効率が悪い。 ・パレート図を使って優先順位をつけて全体の8割を占めるものに対象を絞って重点管理すること!

※画像をクリックするとAmazonに飛びます