本記事は、小杉俊哉氏の著書『リーダーのように組織で働く』(クロスメディア・パブリッシング(インプレス))の中から一部を抜粋・編集しています。

人的資本経営がなぜ求められるようになったのか

まずは、人的資本経営とは何か。

「人材を資源ではなく、資本として捉え、企業が価値創造を行い成長するためには、人材の採用や育成は企業に欠かせない投資の一環であると考える経営」のことだ。資源は、使用によって消耗する資材であり、材料としてマスで管理するものだ。一方、資本は運用によって増減する財産だから、貴重な財として個々を尊重する、ということになる。会計的にいえば、財務諸表の損益計算書のコストではなく、貸借対照表の資本、あるいは資産の部に計上するという意味合いを持つ。

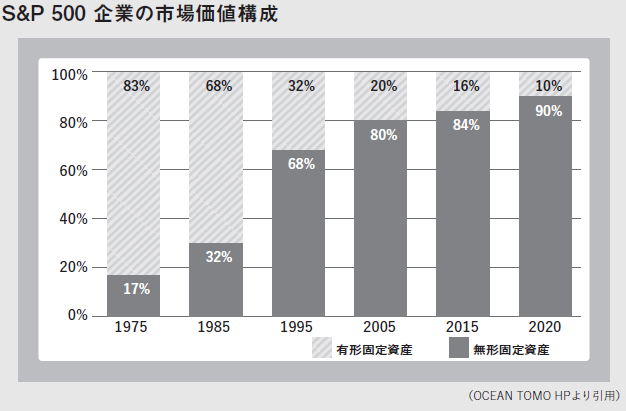

なぜ、そのような位置づけにしようとする流れがあるかというと、かつて企業の価値のほとんどが有形固定資産だった。しかし、今や市場価値に占める無形固定資産の割合は90%に達し、その最大の要素は人的資本だからだ。

「人的資本は、企業にとって最大の資産」Human Capital as an Asset(世界経済フォーラムレポート 参考)という認識になるのは当然だということがおわかりになるだろう。

なお、資本、資産という言葉が混同して使われているが、厳密に区別する必要はないと考える。なぜなら、現状では会計的に人材に係る費用を、資本や資産にできるわけではなく、あくまで概念的にそう捉えるということでよいからだ。

経営戦略、人事戦略において人的資本の捉え方は新しいものではない。たとえば、このような記述をご紹介したい。

「人材の捉え方は資源(リソース)から今後は、資産(アセット)へと変化しさらには、資本(キャピタル)と捉える方向性にある」

「ということは、ROI(Return On Investment)を見ることになり、リターンの低い投資は見直していく必要がある、ということになる」。

手前味噌だが、これは1999年に上梓した拙著『人材マネジメント戦略』に書いているものだ。今企業が人的資本への投資に一斉に舵を切ろうとしているが、それに対してその後起こることへの警句を述べている。

さらに、それより以前から、ゲーリー・ベッカーが経済論文『Human Capital』(1964年)にて、人間を、教育や訓練などの「投資」の機会を受けると価値が向上する資本と捉えた分析を行ったことにより、経済学、社会学に大きな影響を与えており、ベッカーは1992年ノーベル経済学賞を受賞している。さらにさかのぼれば、アダム・スミスが『国富論』(1776年)で、道具や器具、建物、土地と共に、固定資本のひとつに人的資本を挙げているのだ。

さて、我が国で急にそのような動きが加速されたのが、2020年に「持続可能な企業価値向上と人的資本に関する研究会報告書」通称『人材版伊藤レポート』が発行されたことがきっかけだ。

そこでは、マネジメントの方向性も「管理」から人材の成長を通じた「価値創造」へと変わり、人材に投じる資金は価値創造に向けた「投資」となる。そのためには「自律的なキャリア形成」の支援が必要、と謳われている。

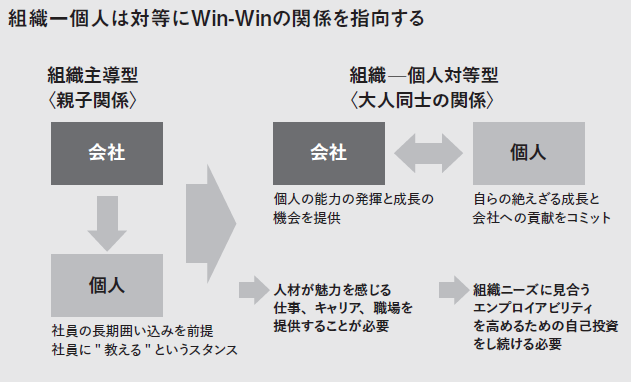

組織と個人は対等な大人同士の関係

2022年に出された『人材版伊藤レポート2.0』では、相互依存から「個の自律・活性化」、囲い込み型から「選び、選ばれる関係」への変化を明示している。筆者としては、自身が長年訴えてきたことをよくぞ示してくれた、という思いと、やれやれ、やっとかという両方の思いが錯綜している。

これも手前味噌になってしまいお許しいただきたいのだが、それより20年前の、2002年刊の拙著『キャリア・コンピタンシー』(日本能率協会マネジメントセンター)にある。

- 「育成」は、かつては人材の長期的囲い込みを前提に、企業側が主体でいかに人材を企業のニーズに当てはめていくか、その手段として使われていた

- 今後は「育成」責任は個人に移り、個人主導でキャリア形成を行い自己実現していくか、それを企業が支援するというように変わっていく、その転換点に来ている

- 個人対等型(大人同士の関係型)人材マネジメントへ移行が必要だ。育成の主体は個人になるが、会社のニーズに当てはめていくのではなく、社員のエンプロイアビリティ(雇用能力)を高めるような、教育、育成をしなければならない

会社や個人双方の努力があって、その関係が継続する。それは大人の関係であって、いったん会社に入ったら、あとは会社が生涯面倒を見てくれる、ということはもはや期待できない。また、釣った魚には餌をやらないというように社員への投資とリテンション(いてもらう)努力をしないと、どこかへ逃げてしまう。日本企業は、社員は放っておいてもいるものと考え、長年能力開発の機会提供、支援を怠ってきたのではないか。

双方の努力があって初めて長期的に健全な関係が継続するのであって、どちらかが努力を怠ればその関係は破綻するという、まさに夫婦のような相互努力によって成り立つのである。大人扱いするということは、子ども扱いしないということだ。当たり前かと思うかも知れないが、組織の上層部だけが情報を握っていて、それを正しくメンバーに伝えていない、というようなことはないだろうか。

- 子ども扱い:真実はなるべく語らない、なるべく最後まで教えない(吸収合併、事業売却、リストラ、工場閉鎖)

- 大人扱い:信頼関係をつくる=真実を語る(情報共有)

そのように述べた本の出版からでさえ、すでに既に20年以上の歳月が流れている。 『人材版伊藤レポート』研究会座長の伊藤邦雄一橋大学CFO教育研究センター長が、経済産業省主催の関連セミナーで、もう後戻りはできないルビコン川を渡る覚悟で前に進むしかない、と表現していたのが、印象的だった。