本記事は、岡野 雄志氏・舟田 浩幸氏の著書『土地評価に強い税理士に頼んだら相続税がビックリするほど安くなりました』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

会計専門の税理士に適正な土地評価はむずかしいー一生に何度もないからこそ、専門家に価値があるー

会計専門の税理士では、相続税を納めすぎるおそれがある!

設立以来、2,898件(2025年3月末時点)の相続税還付を成功させてきた中で著者が感じたのは、相続税申告を専門外の税理士に頼むことのリスクがいかに高いかということです。実際に相続税が還付された方々は、当初の申告時に、普段お世話になっている法人税や所得税専門の税理士に頼んでいる場合が多く、相続税専門で正確な土地評価の知識がある税理士に頼んでいなかったのです。

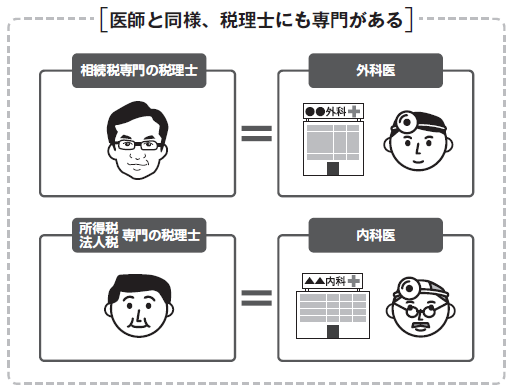

では、なぜ、相続税が専門でない税理士に頼むと「相続税の納めすぎ」が起きやすくなってしまうのでしょうか。そのことを理解するためには、まず、税理士にもそれぞれ専門分野があるということを知っておかなければなりません。

土地評価は医療でいうと「外科医」のようなもの?

このことはよく、「内科医」と「外科医」のたとえ話で説明されます。日常生活で風邪をひいたり体調がすぐれなかったりする場合に行くのは、内科です。内科では内科医に診察をしてもらい、薬を処方してもらいます。一方、外科医は手術をする医師を指します。人にもよりますが、普段の生活では外科医よりも内科医のほうが利用する機会が多いでしょう。

これを税務に置き換えて考えてみると、内科医が法人税や所得税専門の税理士、外科医が相続税専門の税理士と考えられます。申告時期があり、定期的に納税をする法人税や所得税に対し、相続税は一生に何度も納税する機会はないものであり、相続税申告を法人税や所得税専門の税理士に頼むことは、内科医に外科手術を頼むようなものなのです。

相続税申告の実務で、最もむずかしいのは土地評価

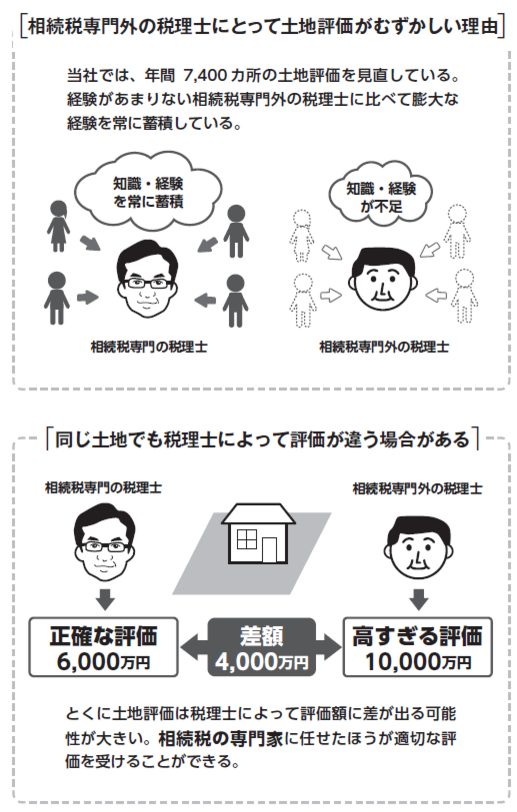

年間の相続税申告数を税理士の数で割ると約1.94件、税理士1人あたり年間2件足らずにすぎません。対して当社では年間に584件以上の相続税案件(申告・還付)を取り扱っています(2024年度実績)。

相続税申告の実務において最もむずかしいとされているのが土地評価です。そのため、相続税申告数が少なく知識や経験が浅い専門外の税理士が、正確な土地評価を行うことはきわめて困難なのです。

税理士選びで相続税額が変わるー相続財産に占める割合32%の「土地」評価に強いのはどんな税理士?ー

相続税額が税理士によって違うのは専門知識・経験の差

どうして相続税額が税理士によって違うのでしょうか。

相続税申告業務で特に大事なのは土地評価ですが、それは相続財産のうち約32%は土地であり、加えて土地は評価がむずかしいからです。他の財産は評価方法がそれほど複雑ではなく、相続税が専門でない税理士が評価しても財産額に大きな影響が出にくいということです。

では、正確な土地評価を行うにはどのような知識が必要でしょうか。まず、不動産の知識と現地調査や実務の経験が必要です。例えば、2024年には約7,399カ所の土地評価を行っています。その際には、現地調査を行い、地図で見えない土地の状況(高低差など)や近隣に潜む減額要因(電車等の騒音や忌み地)を評価に反映させる努力を行っています。また、役所調査を行い、評価減につながるところを洗い出すことも大切です。容積率のまたがりや土地に面する道路種別、土地にかかる法的規制などを調べる必要があります。時間・労力・知識・経験が必要で、机上の調査だけでは不足するのです。

最新の情報に目をくばり、判例・事例、税制改正の情報、災害特例など、節税につながる情報をチェックする必要もあります。

このような税理士の知識や経験の差によって相続税額が変わってくるため、節税には相続税の専門税理士に申告を依頼することが必要です。土地を相続する場合、評価減を見逃さないよう、注意が必要です。